Milano e altre città lombarde

Sommaire

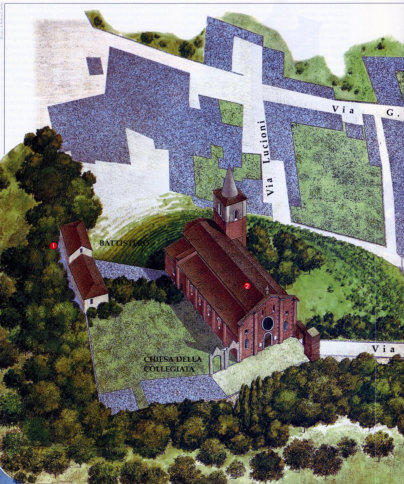

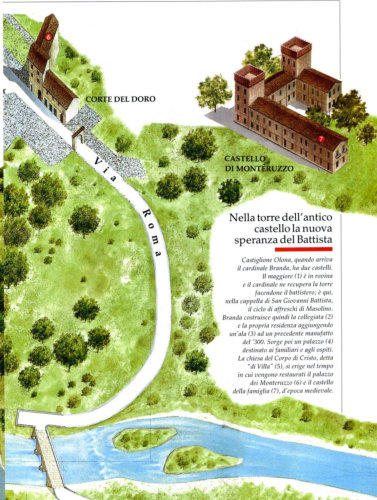

Castiglione Olona et Castelsèprio

Village probablement d'origine romaine sur un point de passage de l'Olona. Il contrôlait les routes Milan-Locarno et Côme-Novare. Il est assiégé en 1071 par les Milanais, parce que s'y était réfugié Castiglione di Gotifredo, archevêque de Milan mal vu des pouvoirs. Le Château situé sur un éperon rocheux, près de la Collégiale, a été détruit en 1271 « par le fer et le feu » par les Visconti qui l'emportent définitivement sur les Torriani. Plus tard le Baptistère sera construit dans une des tours de garde ; une autre tour deviendra le clocher de la Collégiale.

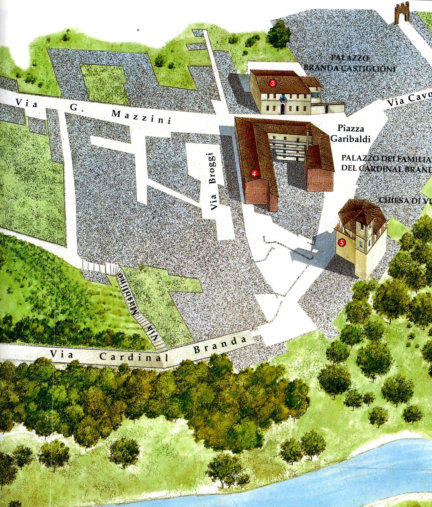

n 1423, par décret ducal, le cardinal Branda Castiglioni (1350-1443), légat pontifical originaire de Castiglione, comte et évêque de Veszprém (Hongrie), ami de l'Empereur Sigismond de Luxembourg et de Côme de Médicis l'Ancien, entame un grand programme de constructions : la Collégiale des Saints Etienne et Laurent (1422-25, par les « maîtres de mur » Alberto, Giovanni et Pietro Solari), l'Eglise du Très Saint Corps du Christ (« di Villa », 1431-44), une Ecole de grammaire et de chant (aujourd'hui Mairie), un asile de pauvres, parallèlement à de nouveaux palais nobiliaires, faisant appel à de grands artistes toscans, dont Masolino da Panicale. Le cardinal Branda fut une grande figure de la Renaissance, promoteur de l'instruction scolaire, brillant orateur et prédicateur, habile diplomate, mécène des humanistes, ouvert à tous les courants de l'art vénitien, toscan et européen. Vespasiano da Bisticci, le père de l'industrie de l'édition, lui consacre une Vie en 1482. « Le projet répond au désir humaniste de créer un centre de spiritualité et de culture ; refuge idéal dans lequel faire converger tous ses intérêts » (Arte nel tempo , p.116).

Les principaux monuments (cf carte) sont : le palais Branda Castiglione, la Chiesa di Villa, et en haut du village, la Collégiale et le Baptistère. Outre le site, l'intérêt principal de ces bâtiments réside dans la fusion parfaite des styles lombard, vénitien et toscan, et dans les fresques de Masolino, peintre ombrien (Panicale, au sud du Lac Trasimène, 1389-1440), peut-être maître de Masaccio (1401-1428) avec qui il travaille à la chapelle Brancacci à Florence, et à S. Clément à Rome (dans la chapelle dont était titulaire le cardinal Branda qui est l'auteur du programme iconographique). Elève de Gherardo Starnina, (1360-1413), influencé par Gentile da Fabriano (1370-1427), Masolino conserve mais assouplit les schémas du gothique international, créant des perspectives, des espaces, des volumes qui anticipent sur la peinture de la Renaissance. Il est donc le grand peintre de la transition entre deux styles. Avec lui, travaillent le siennois Lorenzo di Pietro (Vecchietta, 1412-1480) et le florentin Paolo Badaloni (Lo Schiavo, 1397-1478). Une de ses premières œuvres est la Madonna con Bambino de 1423, à Florence.

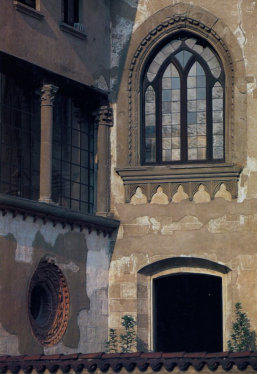

Le Palais Branda mêle le style gothique tardif vénitien (bases et chapiteaux erratiques ornés des blasons du cardinal et des Visconti ; chapiteaux de la loggia à colonnes de pierre) à des éléments de gothique lombard (oculus en terre cuite de la façade extérieure, tours de fenêtres en briques du premier étage) et au style pré-renaissant de la cheminée d'une salle du rez-de-chaussée. La loggia ouverte et la cour avec jardin sont des éléments de modernité (Cf. palais Piccolomini de Pienza), ainsi que la chambre avec sa décoration de putti grimpant aux arbres décorés d’inscriptions de sagesse.Quant aux fresques de la loggia, qui évoquent les vertus d'illustres personnages, leur socle de natures mortes (virtuosité de la perspective des deux vases) rappellent l'esprit d'observation du monde sensible qui caractérise l'art flamand et l'art italien de cette première Renaissance.

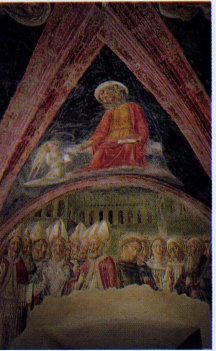

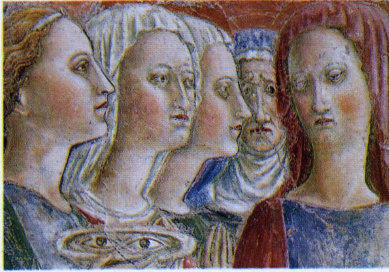

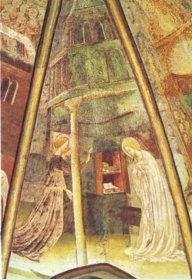

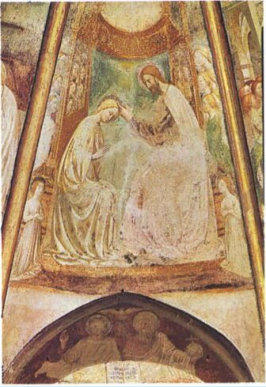

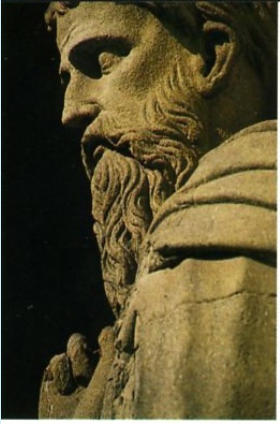

De même la Collégiale offre une façade de briques rouges de pur style gothique lombard (cf. S.Maria delle Grazie à Milan) ; le portail et la rosace rappellent le roman tardif, mais la structure intérieure, les chapiteaux, l'abside, la grâce des arcs ogivaux révèlent un autre style plus proche de Venise, tandis que les sommiers des nefs latérales, les portes latérales et les fenêtres évoquent l'architecture de la Toscane occidentale (Lucques) de l'époque. Ci-dessus, les quatre évangélistes sculptés sur l’architrave du portail : l’aigle (Jean), l’ange (Matthieu), le lion (Marc) et le taureau (Luc), d’un maître lombard auteur également de la lunette au-dessus de l’architrave représentant le cardinal Branda agenouillé devant la Vierge entre les saints Laurent, Clément, Ambroise et Étienne. (voir aussi son portrait par Masolino dans le regard gauche de la fenêtre centrale du chœur, entre les fidèles qui écoutent). Ci-dessous au milieu, Tête de jeune homme de Lorenzo di Pietro. La collégiale est consacrée en 1425, église à trois nefs avec abside polygonale conforme au style lombard antérieur. C’est Masolino qui réalise après 1435 les Histoires de Marie, peintures de pure décoration, considérées souvent comme une involution néogothique (voir ci-contre les figures allongées du Couronnement de Marie et de l’Annonciation, sur des fonds qui s’adaptent aux calottes de la voûte).

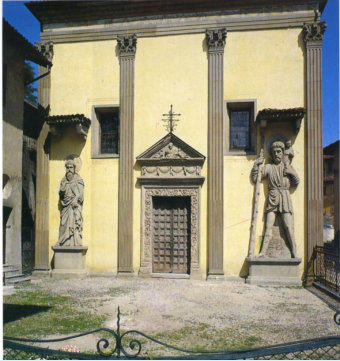

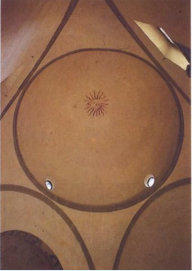

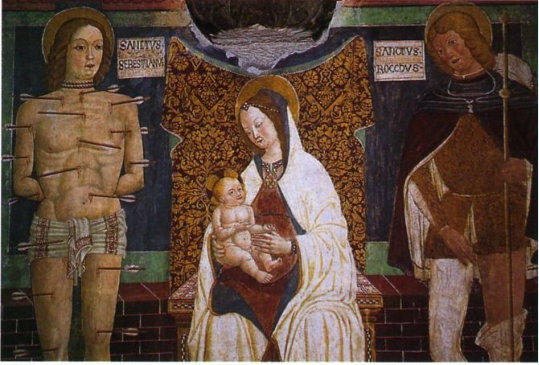

On peut voir ensuite l’église appelée Chiesa di Villa : elle est commencée au contraire plus tard, avant 1437, avec sa voûte hémisphérique, sa coupole conforme à celle de la Sacristie de Brunelleschi à Florence (cf. photo ci-dessus ), dont sont repris sa forme cubique et l’entablement à degrés, tout en gardant des éléments lombards comme les deux gigantesques saints de la façade, S. Christophe et S. Antoine Abbé (détail ci-dessus) attribués à Matteo Raverti (vers 1440). À gauche, fresque d’un inconnu : Vierge entre S. Sébastien et S. Roch.

Les fresques du Baptistère

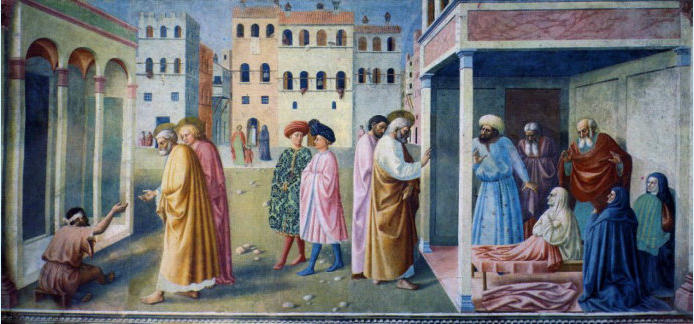

Les fresques du Baptistère, de Masolino da Panicale, représentent l'Histoire de S. Jean Baptiste, dans un cycle de signification morale et symbolique :

- Parois extérieures aux deux côtés de l'entrée : Annonciation, à gauche l'Archange, à droite la Vierge (fresques déplacées dans un petit local, ne restent en place que les esquisses préparatoires = sinòpia) ;

- Sur la paroi intérieure correspondante, Annonce de l'ange à Zacharie derrière la Vierge, et la Visitation derrière l'Archange = représentation courante en Orient. Masolino met en opposition l'acceptation de la Vierge et l'incrédulité de Zacharie, et en parallèle la Vierge et Elisabeth. À travers l'entrée, entre l'Ange et la Vierge, on voit l'autel où on célèbre l'eucharistie et le mystère de la Rédemption est donc contemplé à travers la représentation de l'Annonciation.

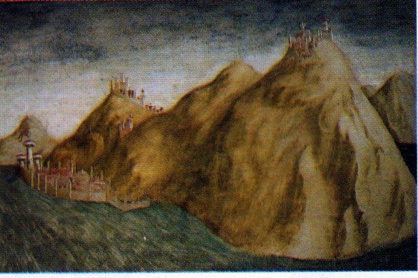

- Au-dessus de la porte d'entrée, Vue de Rome, une des premières à offrir une localisation des monuments.

- Paroi nord très endommagée : Nativité de Jean Baptiste (figures de femmes agenouillées) et, après la petite fenêtre, Imposition du nom de Jean où Zacharie assis écrit le nom et retrouve la grâce de Dieu. En face, le Banquet d'Hérode : Salomé, en formulant sa demande, tombe dans le péché, autre parallélisme marquant l'opposition entre des concepts moraux et des modes de vie.

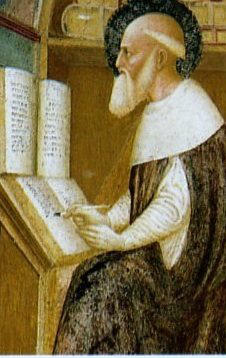

- Sous l'arc, 4 Docteurs de l'Église occidentale et 2 prophètes : en-haut, S. Grégoire le Grand et S. Jérôme, en-dessous, S. Augustin et S. Ambroise.

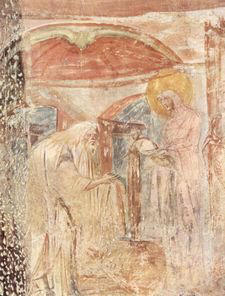

- Dans la zone presbytérale : à gauche sur la paroi haute, au centre S. Jean adolescent en équilibre sur un pied et l'ange qui l'aide à enfiler une peau de chameau et un autre ange = scène rarement représentée dans l'art italien. Suit une Prédication au Peuple sous l'Apparition des Anges, puis Jean qui indique au Peuple le Christ avec une inscription « Ecce agnus Dei ... ». En haut de la paroi Est, Baptême du Christ, moment culminant de la vie de S. Jean qui reçoit la révélation de la Trinité ; en face du Christ, au-dessus de la porte d'entrée, représentation de la Ville éternelle, qui a retrouvé son hégémonie avec le retour à Rome de Martin V en 1420 = signe de la fidélité du cardinal Branda à l'Église romaine.

- Dans la voûte en berceau, au-dessus du Baptême du Christ, le Père éternel, bras ouverts au-dessus de l'autel où est célébrée l'eucharistie = affirmation de la transsubstantiation au moment où elle était niée par les Hussites de Bohême et de Moravie (où le cardinal Branda avait été envoyé comme ambassadeur pour combattre l'hérésie). En-dessous, Reproches de Jean à Hérode (inscription : « Non licet tibi habere uxorem fratris tui adulteram ») et Rencontre de Jean avec le Christ. Remarquer là encore le face-à-face : Rencontre avec le Christ / Visitation (= rencontre des mères) ; Reproches à Hérode / Annonce à Zacharie (= faiblesse humaine qui entraîne l'homme au péché).

- Dans la lunette du Palais où est enfermé Jean, bas-relief avec Adam et Eve au travail = conséquence du péché originel. Suit la Décapitation de Jean, qui précède le Banquet d'Hérode qui occupe toute la paroi Sud dans une architecture somptueuse : Salomé se présente pour demander la tête de Jean et à droite elle remet la tête de Jean à Hérodiade.

- Dans la voûte ogivale, l'Agneau de l'Apocalypse au centre, entouré de S. Jean l'Evangéliste dans la calotte correspondant au Baptême du Christ ; S. Mathieu ( = l'évangéliste qui voulut démontrer l'identité entre l'Eglise du Christ et le règne de Dieu) est représenté au-dessus de la Ville Eternelle ; S. Luc (le seul à raconter la naissance de Jean) est dans la calotte septentrionale ; S. Marc (qui raconte beaucoup de détails sur le martyre de Jean) est représenté sur l'épisode du Banquet d'Hérode.

Dans ce qui est aujourd’hui la Mairie de Castiglione, était autrefois la Casa del Pio luogo dei Poveri in Cristo, c’est-à-dire l’École de musique et grammaire, dont le premier maître fut Jean d’Olmutz, prêtre morave qui fut le secrétaire du cardinal et qui écrivit de lui une Vie qu’il déposa sur son sarcophage de pierre où on ne la retrouva qu’en 1935 quand on exécuta la reconnaissance de la dépouille. On y enseignait musique et grammaire « jusqu’à Donat » (rhéteur du IVe s. après J.C., auteur d’une Ars Donati). L’école était gratuite et accueillait environ 90 enfants des villages voisins ; elle était équipée d’une bibliothèque riche de coûteux manuscrits. Le cardinal avait fait construire d’autres écoles à Parme et Pavie.

En ces années 40 du XVe s., on discute du problème des hérésies contre le dogme et contre l'institution ecclésiale, ainsi que de l'union entre les Eglises d'Orient et d'Occident. Le cardinal a voulu, dans cette conjoncture, faire de ces fresques un témoignage de sa vie et de sa foi, représentant les vertus et les faiblesses des hommes pour les inviter à suivre la voie juste. C'est pourquoi aussi il adopte parfois des thèmes iconographiques chers à la tradition byzantine (présence des néophytes dans le Baptême du Christ ; ceux qui assistent à l'Annonce à Zacharie, à droite, sont en costumes orientaux semblables à ceux de Jean VIII Paléologue et de sa suite : le couvre-chef rabattu vers le haut ; ceux de gauche sont au contraire en costumes occidentaux = confiance dans l'union du monde en une chrétienté unique).

Sources : Arte lombarda, Anno VIII- secondo semestre 1963, pp.93 sq, Nuova serie, n. 50, (1978), p.20 sq., Anno XVI ;Bell'Italia, n. 111, juillet 1995, pp. 104 sq. ; Pierluigi De Vecchi et Elsa Cerchiari, Arte nel tempo, Vol. II, pp. 116-117, 64-70.

La Valle Olona et Castelsèprio

En sortant de Castiglione, on descend la vallée de l’Olona, qui prit vie à l’époque romaine et se développa au Moyen Âge dans une remarquable autonomie politique, administrative et stratégique dans le contrôle des routes qui descendaient des Alpes, et qui dura plus de cinq siècles, même après la destruction de son centre, Castelsèprio, en 1287. Déjà habitée à la fin de l’âge du Bronze et au début de l’âge du Fer (nécropole), la ville de « Sèverum » puis « Sibrium » devint sans doute à partir du IIIe s. un camp militaire romain faisant partie du système de défense destiné à protéger la frontière septentrionale de l’Italie des invasions barbares : le site, sur un éperon rocheux de tuf avait une importance stratégique certaine. Ce castrum était sans doute en rapport avec Milan, siège de la cour impériale sous Dioclétien (284-305), et avec les autres fortifications du Nord, donc lieu de contrôle central des routes Mediolanum, Brixia (Brescia), Bergomum (Bergamo), Comum (Como), Novaria (Novara), utilisées pour les transports rapides de troupes.

À partir de la fin de l’ère romaine, le castrum romain devint le centre d’une vaste paroisse (baptistère) ; il passa ensuite sous le contrôle des Goths de Théodoric qui renforcèrent la structure défensive (voir tour et citerne à côté de Saint Jean, extension de l’enceinte jusqu’au monastère de Torba). Le castrum devint, après la guerre entre Goths et Byzantins, une possession byzantine, centre d’un vaste district administratif appelé « Sibrium », nom qui remplace le plus ancien « Sèverum » (d’une racine « Sev- » indiquant l’eau). Puis les Longobards occupent Milan en 569 et ne conquièrent Sibrium qu’en 588 ; ils en font la tête d’un district « judiciaire » presque jusqu’aux portes de Milan, à la fois centre militaire et centre de nombreux trafics commerciaux. Sous les Carolingiens, le comté de Seprio (c’est le nom qui remplace « Sèprium ») devint héréditaire et hostile à la domination de Milan contre laquelle il s’allia avec Frédéric Barberousse, qui détruisit Milan en 1162. Après la défaite de Frédéric Barberousse à Legnano en 1176, Milan conquit le comté à partir de 1183, mais ne réussit à réduire le fort de Castelsèprio qu’en 1287 quand Ottone Visconti réussit à vaincre Guido da Castiglione, qui était lié aux Torriani et fit détruire la forteresse de façon à la rendre inutilisable, en-dehors des édifices religieux, et interdire toute reconstruction et toute occupation humaine. La zone fut donc abandonnée, réduite à l’état de carrière de pierres, et forme aujourd’hui un parc archéologique de grande valeur sur l’époque lombarde et carolingienne, bien qu’il ne reste que les fondations des édifices. La vallée de l’Olona resta cependant un fief dominé par la famille Castiglioni, qui s’installa à Castiglione Olona et domina jusqu’à la fin du XVIIIe s.

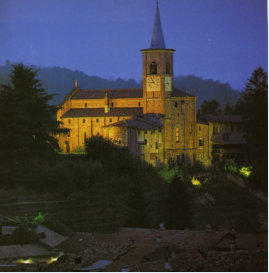

En descendant on passe à Gornate, dont l’église est un des plus anciens oratoires champêtres de Lombardie (Ve ?-VIe s. ?). Un peu plus loin à gauche, le monastère de Torba (photo ci-contre), appendice de l’ancien castrum de Castelsèprio, aujourd’hui géré par le FAI (Fondo per l’Ambient Italiano). Il eut à l’origine une fonction militaire, comme le montre la tour construite en galets du fleuve, et dès le VIIIe s., il fut occupé par les Bénédictines de Santa Maria del Monte de Varese ; dans la salle supérieure de la tour, fresques du VIIIe s. ; l’église voisine est du XIe s.

On traverse le village actuel de Castelsèprio et on accède au Parc archéologique : restes du château et de l’enceinte fortifiée qui entourait le lieu sur 900 mètres et dont un appendice incluait le monastère de Torba. À l’intérieur de l’enceinte (on peut suivre le cours des murailles, parfois interrompu), bases de 4 tours préexistantes du IVe s. (dont la tour I a été réutilisée comme clocher de la basilique S. Jean) ; ruines de la basilique S. Jean l’Évangéliste (Ve - VIIe s. Il en reste les murs latéraux et l’hémicycle de l’abside. Elle était complétée par un baptistère octogonal doté de fonts baptismaux octogonaux pour le baptême par immersion, comme ceux de Varese : le nombre 8 était depuis Pythagore un symbole d’éternité, et pour les chrétiens, le 8e jour était celui qui dépassait le rythme du temps, des 7 jours de la semaine, et introduisait à l’éternité de Dieu, or le baptême représentait une descente dans l’eau et une résurrection qui faisait entrer dans la vie éternelle ; à côté une vasque circulaire pour les baptêmes par infusion. On accédait à l’église à travers un narthex ; à droite, restes d’une grande citerne de 5 à 6 m. de profondeur. On peut distinguer les quartiers du castrum dont peu d’édifices ont été fouillés. En face du côté droit de la basilique, murs de l’église Saint Paul, hexagonale et couverte de voûtes, édifiée par les comtes de Castelsèprio au XIIe s. et détruite entre 1810 et 1857 pour en récupérer les pierres. L’église était hexagonale, en référence aux 6 jours de la Création, et au caractère trinitaire du Christ (contre la théorie arienne). À l’Est de l’enceinte, la « cascina » (ferme) Saint Jean, couvent des Frères Humiliates puis des Franciscains au XVe s., elle devient propriété d’un Père Ascensionniste français sous Frédéric Borromée, puis d’une famille milanaise.

Hors de l’enceinte, l’église Santa Maria Foris Portas, édifice très rare construit entre le VIe et le VIIIe s., date des extraordinaires fresques de l’intérieur dans l’abside : Enfance du Christ selon les évangiles apocryphes (1) : Protévangile de Jacques et Pseudo-Matthieu (1) * Revers de l’arc triomphal : 2 archanges en vol avec sceptre portant le globe surmonté de la Croix ; trône royal portant la robe de pourpre, la couronne et la croix, symbole de la seconde venue du Christ * Dans l’abside, en haut de gauche à droite : Annonciation, Visitation, épreuve de l’eau, Christ Pantocrator, Rêve de Joseph, Voyage à Bethléem ; en bas au centre, Nativité (Crèche, bain de l’enfant, un très rare Miracle de la sage-femme, Annonce aux bergers ; à droite, Adoration des Mages ; à gauche, Présentation au temple et traces d’un Massacre des Innocents.

L’ensemble constitue une transition entre art classique et art byzantin.

Beaucoup d’informations sur l’histoire et les monuments de Castelsèprio en tapant sur Google : castelsèprio (voir les trois premières rubriques)

(1) Les écrits « apocryphes » (c’est-à-dire « cachés », « secrets », non reconnus) sont les récits de la vie de Marie, de Jésus, des apôtres, qui n’ont pas été reconnus par l’église chrétienne de Rome qui établit la liste des écrits « canoniques ». Le Protévangile de Jacques fut considérablement diffusé du IVe au XVIe s. en particulier dans la tradition orientale ; après sa condamnation au VIe s ;, il fut repris et corrigé par le texte dit du Pseudo-Matthieu. Les deux textes ont eu une forte influence sur l’iconographie. Le texte de Jacques visait à démontrer la virginité de Marie avant et après la naissance de Jésus et contient des épisodes uniques comme l’épreuve de l’eau, le miracle de la sage-femme, la stérilité de la mère de Marie, etc. On trouvera les textes dans : Écrits apocryphes chrétiens, Éditions de la Pléiade, 1997, PP. 73-140.