Jean Guichard

Essai sur Histoire des peuples d'Italie dans la chanson

I. Préhistoire et histoire ancienne

Les grecs et les peuples italiques

Quelques traces de cette Italie primitive dans la chanson populaire

Les « cantautori », l’histoire grecque et romaine, la mythologie

- Ulysse et Ithaque

- Orphée et Eurydice

- De l’Atlantide à Vénus et Ajax et à Alexandre le Grand

- Au-delà de la mythologie grecque, l’Italie préromaine dans la chanson dialectale

I.1 - Les grecs et les peuples italiques

I.2 - Quelques traces de cette Italie primitive dans la chanson populaire

I.3 - Les « cantautori », l’histoire grecque et romaine, la mythologie

1) Ulysse et Ithaque

2) Orphée et Eurydice

3) De l’Atlantide à Vénus et Ajax et à Alexandre le Grand

4) Au-delà de la mythologie grecque, l’Italie préromaine dans la chanson dialectale

II. Rome monarchique, Rome républicaine, Rome impériale

III. L’Ancien Testament et l’histoire de Jésus dans la chanson

I. Des invasions barbares à la Renaissance

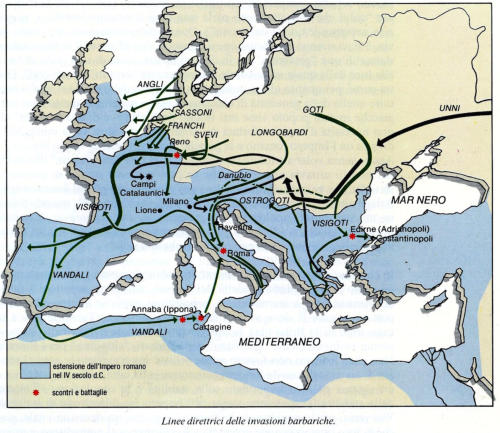

Les invasions barbares des Goths à Charlemagne

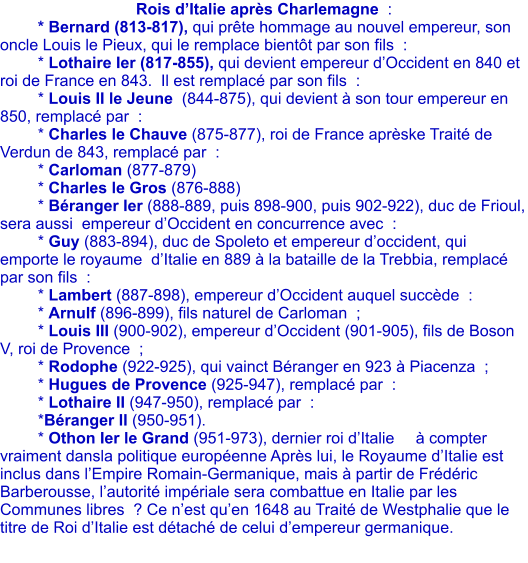

De Charlemagne au XIIe siècle

La féodalité s’installe, et subsiste même dans le modèle communal

La Renaissance

De la Renaissance à la Révolution française

La guerre permanente

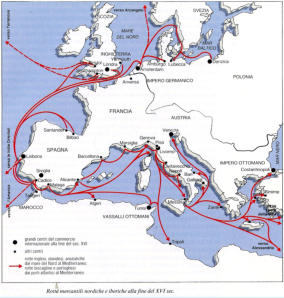

Il est faux que la découverte de l'Amérique en 1492 ait pour conséquence la décadence de l'Italie

L'influence des changements climatiques

Les dominations étrangères

Les Turcs et autres pirates

Les Espagnols et l'Empire Romain Germanique

La France

Les Anglais et les Hollandais

Les États italiens indépendants

Une crise économique générale - Reconversion sur la terre

Apparition de nouvelles formes d'États et de religions bureaucratiques

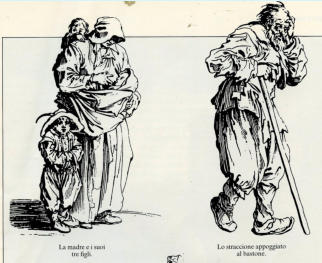

La pauvreté involontaire augmente parallèlement à la richesse - Le temps d'une autre pauvreté - Augmentation des différences de classes

Mais c'étaient des communautés vivantes qui avaient leur culture

Un siècle d'agitation sociale, de révoltes et de banditisme contre les nouvelles bureaucraties aristocratiques - Les révoltes populaires : des "luttes de classes" ?

Le XVIIIe siècle. Et comment le peuple vit-il donc tout cela ? - Quelques chansons

Les Turcs dans la chanson - La bataille de Lépante

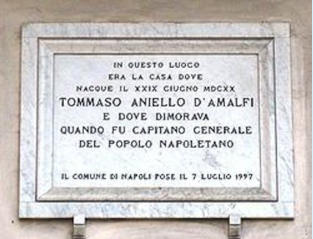

Chansons sur les révoltes populaires - Masaniello

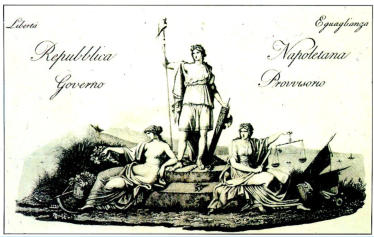

La révolution napolitaine de 1799

Notes

Encore une histoire d’Italie, est-ce bien utile après les centaines qui ont été écrites avant ou après l’Unité de 1861, et à partir du 150e anniversaire de 2011 ? Mais d’abord de quoi parle-t-on ? Pour certains historiens, on ne peut pas parler d’histoire de l‘« Italie » avant 1861 : il n’y a pas de « nation italienne » avant cette date, mais des histoires de Turin, de Milan, de Venise, de Florence, de Rome, de Naples, de la Sicile … et cela ne fait pas une histoire d’Italie.

Pourtant Francesco Guicciardini choisit en 1535 d’écrire les 2000 pages de son admirable Histoire d’Italie de 1494 à 1534, et le nom d‘« Italia » est utilisé depuis au moins le Ve siècle av.J.C. par les historiens grecs, dérivé d’un probablement mythique roi Italos des Énotriens (Oenotri), du sud de l’Italie, peuple d’agriculteurs, ou d’un peuple samnite de bergers (d’un nom qui indiquait le veau).

Et pour beaucoup d’historiens, l’histoire ancienne de l’Italie commence en 753 av.J.C. avec la fondation de la ville de Rome, et son développement d’un petit peuple de « latins » à un empire qui couvre une bonne partie du monde connu. C’est l’histoire d’une Rome conquérante, derrière laquelle on oublie souvent qu’il y eut une Italie conquise, occupée bien avant la période romaine par un grand nombre de tribus, de peuples, qui avaient leur langue, leur économie, leur organisation politique, leur culture, leur mode de vie, leur religion ; on trouvera plus loin l’évocation de quelques-uns d’entre eux.

Il y avait entre ces peuples une grande diversité, de même qu’il y avait une grande diversité entre les nombreuses colonies grecques qui s’installent en Italie à partir du VIIIe siècle av.J.C. Or Rome domine peu à peu ces peuples, mais ne les supprime pas ; Rome impose la langue latine, mais cette langue déjà très diversifiée évoluera différemment, selon la langue que parlait chaque peuple, et le « latin », – loin de celui de Cicéron enseigné dans les écoles et les Universités –, parlé à Milan ne fut pas celui parlé à Florence ou à Naples, ou à Palerme ou dans les Abruzzes ; quand l’empire romain d’Occident disparaîtra, les langues évolueront donc différemment, ce qui sera l’origine des nombreux « dialectes » parlés en Italie et dans toute l’Europe, le dialecte étant une langue au sens plein du terme qui n’est pas parvenue à devenir celle d’une nation, mais ayant aussi sa syntaxe, son vocabulaire, sa prononciation.

Cette histoire dominante est donc écrite du point de vue des vainqueurs, c’est celle de la classe dominante dans le camp du peuple vainqueur, ce n’est pas celle de toute l’Italie ; il n’est pas nécessaire d’avoir lu Marx pour s’apercevoir que la plupart des « histoires » sont des histoires de « classe » et qu’on ne peut analyser la réalité historique qu’en termes de « classes » en conflit du fait d’intérêts contradictoires.

Que sont donc devenus les « vaincus », tous ces peuples qui ont continué à tenter de survivre, de conserver leur mode de vie, leur langue, leur culture, et qui se sont souvent révoltés contre leurs « seigneurs » ? Le plus souvent on n’en parle pas, la littérature et l’archéologie n’étudient que les « monuments » officiels (= ce qui évoque, fait penser à, de « monere »), les « documents » (de « docere » = enseigner) créés par les vainqueurs, ceux qui ont laissé une trace plus visible que les maisons rustiques des paysans dominés et qui ne laissaient pas de récits écrits, ils étaient analphabètes.

On s’intéresse aussi plus aux « vainqueurs » pour des raisons esthétiques : un temple grec est plus « beau » qu’une cabane de paysan, et un vase richement décoré qu’une écuelle à soupe ! Mais ces « vaincus » représentaient 80%, 90% ou plus, de la population totale ; en 1861 encore, voter était le droit de 1 à 2% de la population italienne, ce sont ceux qui prennent les décisions, les autres regardent. Comment pourtant les ignorer si on veut écrire une histoire vraie ?

Notons seulement que c’est encore notre réalité : on parle plus des gouvernants, des patrons, des académiciens que des marginaux, des paysans, des travailleurs manuels ou des intellectuels contestataires … C’est pourquoi il serait important que ceux-ci laissent aussi des traces écrites de leur vie, de leur histoire ; cela commence !

Vers quoi se tourner alors pour écrire cette histoire plus vraie (sans ignorer l’autre, mais cela oblige à l’écrire autrement), sinon vers les éléments les plus proches de cette réalité des peuples dominés, vers leurs traces orales dialectales, vers leur toponymie, vers leur forme physique, leurs habitudes alimentaires, leur « culture matérielle », comme aimait dire Gianni Bosio ? … Et où trouve-t-on tout cela mieux que dans cette forme première d’expression qu’est leur chant, et les traces qu’il nous livre encore aujourd’hui.

D’où notre propos de composer ce dossier sur « Histoire des peuples d’Italie et chanson ». Entreprise difficile : on ne dispose pas de chants des peuples italiques, pratiquement rien des Grecs, et rien de la période romaine : tant qu’on n’en écrit pas les partitions, le chant ne laisse pas de traces ; les témoignages ne remontent au mieux qu’au bas Moyen-Âge. Pourtant ces peuples anciens ont laissé des traces dans les cultures dialectales d’aujourd’hui, c’est ce que nous chercherons d’abord, ce substrat populaire préromain indestructible. Et puis un certain nombre de « cantautori » (Auteurs-compositeurs-interprètes) se sont intéressés à des faits ou à des personnages historiques ou mythologiques importants de l’Italie, de Rome, de la Grèce, nous essaierons de les connaître.

Première partie

I. Préhistoire et histoire ancienne

Les grecs et les peuples italiques

Histoire des Peuples d'Italie

Notre sujet n’est pas l’étude des peuples qui ont occupé l’Italie avant l’arrivée des Grecs (vers 775 av.J.C à Ischia - Pitecusa, et vers 750 à Cumes) et avant la fondation de la ville de Rome (vers 753 av.J.C.), mais nous voulons seulement rappeler leur existence, que Rome ne supprime pas, et qui continue à déterminer les comportements, les modes de vie, les langues et les cultures d’aujourd’hui. Rome ne fait qu’accorder une forme plus ou moins complète de citoyenneté romaine aux peuples italiens conquis, et leur demander en échange de fournir des soldats et des richesses, mais ils peuvent généralement conserver leur religion en complément des dieux de Rome (la société est polythéiste), leurs coutumes, leur langue, qui se latinise peu à peu après avoir été influencée par la langue grecque, et le latin d’une région sera donc différent de celui de la voisine ; la « colonisation » romaine n’est pas du même type que celle que pratiqueront plus tard les peuples de l’Europe chrétienne.

Une dernière remarque : arrêtons de parler de peuples d’origine « indoeuropéenne » : cette invention d’une langue « indoeuropéenne » a été une hypothèse du XVIIIe siècle, certes utile en son temps, qui a permis par exemple le développement de la linguistique comparative. Mais des linguistes comme Giovanni Semerano (1911-2005) ont montré combien elle était inutile, alors que l’on peut se référer à une langue ancienne, connue maintenant, comme l’akkadien, langue sémitique, le plus souvent ignorée des linguistes qui ne veulent pas démordre de leur « indoeuropéen » et de leur refus d’une langue « sémitique », mais soutenue par de nombreux philosophes et linguistes italiens. « L’indoeuropéen » permettait d’échapper à une origine sémitique (juive et arabe) de nos langues, et cela favorisa l’idéologie nazie de notre nature « aryenne » : une race distincte des autres « races » (dont les Sémites), et supérieure, faite de blancs et dont il fallait garder la « pureté » (aryanisme, qui n’a rien à voir avec les théories théologiques du prêtre Arius (256-336), à l’origine de l’arianisme, qui affirmait que seul le Père est Dieu, le Fils ayant été humainement engendré). Ces théories ont été aussi utilisées pour justifier le colonialisme : les Noirs étaient inférieurs dans la hiérarchie des « races », avec les Tsiganes et les Asiatiques, juste avant les Juifs et après les Slaves et les Méditerranéens.

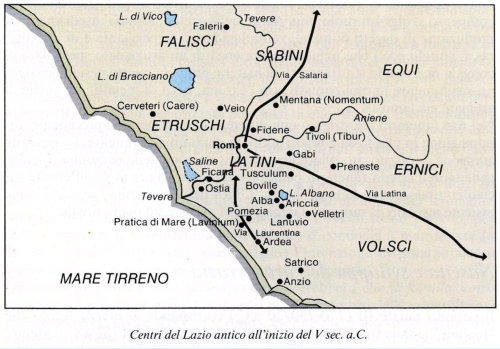

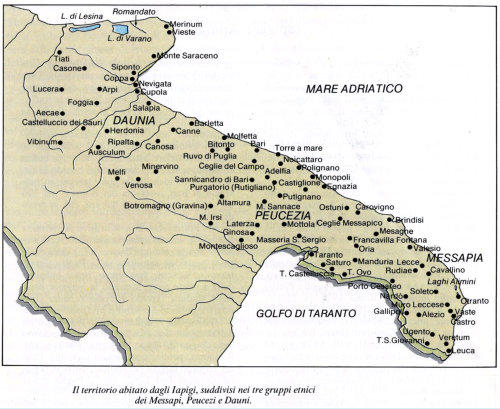

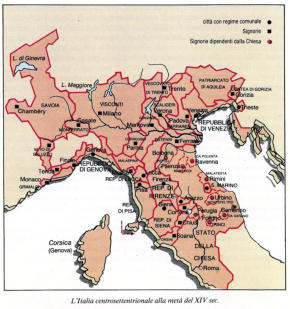

Les deux cartes ci-dessus indiquent les plus importants de ces peuples :

1) Au nord :

* Les Celtes (i Celti, originaires d’Europe centrale, entre 2000 et 1000 av.J.C. mais d’origine plus lointaine incertaine) : établis en Italie à partir du VIIe siècle av.J.C., mais surtout à partir du IVe s. av.J.C. : ils étaient eux-mêmes divers, les Boïens (i Boii), les Lingons (i Lingoni), les Sénons (I Senoni), au sud du Pô, les Cénomans (I Cenomani), les Insubriens (Gli Insubri), les Comasques (I Comaschi qui laisseront peut-être sur les bords du lac de Côme une trace contemporaine), et d’autres tribus.

* Les Camunes (I Camuni), d’origine obscure, installés dans la Val Camonica, et producteurs des incisions rupestres parmi les plus importantes que l’on connaisse.

* Les Rhètes (I Reti), qui descendraient des Étrusques, disaient les Anciens (Caton l’Ancien parla de leur vin ; on connaît un peu la langue rhétienne, proche de l’étrusque ; le ladin en serait un élément encore vivant) ; apparus au Néolithique, ils se seraient installés en Italie vers 500 av.J.C.

* Les Paléovénètes (i Paleoveneti) ou encore « Énètes » qui, selon la légende, auraient été des alliés des Troyens, des éleveurs de chevaux, et auraient émigré en Italie par la mer après la victoire des Grecs, conduits par Anténor, le père d’Énée (on montre son tombeau légendaire à Padoue !), tandis qu’une autre partie remontait par voie de terre jusqu’à la région de Vannes, en Bretagne. En Vénétie, les Énètes, pour s’installer, chassèrent les Euganéens (Gli Euganei) qui se confondirent avec les Rhètes.

* Les Ligures (I Liguri), un des plus anciens peuples d’Italie, bien antérieurs à la guerre de Troie ; ils avaient la réputation d’un peuple sauvage, dont le physique faisait peur, et qui vivait dans des conditions primitives, ayant tout oublié de ses origines. Ils seraient originaires de la péninsule ibérique et se seraient répandus dès le néolithique ; ils descendraient pour certains de l’homme de Cro-Magnon.

* Les Salasses (I Salassi), de même origine que les Celtes ; une légende en faisait des descendants d’Hercule ; de la souche de Saturne, ils auraient fondé Cordelia dans le Val d’Aoste. On ne trouve des traces de leur langue que dans la toponymie valdostaine (la « Dora », de la racine « dor » ; une autre racine, « Bar », donne son nom aux villes de Bard, Bardonecchia, etc.) Les lois sur le mariage civil des Salasses prévoyaient une parfaite égalité entre l’homme et la femme.

* Les Taurins (i Taurini), d’origine ligure ou celte ; un mythe les fait descendre d’Éridan (qui fut aussi l’ancien nom du Pô), fils de Phaéton, qui aurait introduit un culte égyptien du dieu Apis, en forme de taureau ; leur ville principale était Torino (qui a conservé l’emblème du taureau).

2) Au centre :

* Les Étrusques d’abord, Tyrrhéniens pour les Grecs, Etrusci ou Tusci pour les Romains (d’où la mer « thyrrénienne » et la « Toscane »). On discute encore sur leur origine : autochtone ? (Villanoviens ? Rhètes ?), ou bien venus du Moyen-Orient (ancienne Lydie) ? probablement les deux : un peuple autochtone qui a connu des apports orientaux. Leur culture vient de l’époque des « Villanoviani », vers le Xe s. av.J.C., et elle s’étendra au maximum de la plaine du Pô aux abords de la Campanie, avec des colonies en Corse, en Ligurie et en Gaule Cisalpine. À partir de leurs terres riches en minéraux, ils avaient développé une industrie qu’ils exportaient (ils auraient par exemple amélioré l’ancre de navire), leur agriculture était riche, leur culture très raffinée. On a reconnu leur langue, mais on dispose de trop peu de documents pour la déchiffrer en totalité. Ils auraient dominé Rome au début de la Monarchie. Ils influencent fortement la culture latine dans tous ses domaines (religion, organisation politique, littérature, peinture...).

* Au sud-est de l’Étrurie se trouvent les Falisques (i Falisci), dont la capitale est Faléries (Civita Castellana) ; la langue falisque était proche du latin, mais c’était un peuple indépendant allié des Étrusques dans les guerres contre Rome.

* Les Latins (i Latini) sont un des nombreux petits peuples de l’ancien Latium, le Latium Vetus, qui existent bien avant la fondation de Rome. Leur centre fut la ville d’Albe-la-Longue, capitale de la Ligue Latine qui lutta longtemps contre Rome. Les Latins étaient installés sur la côte de la mer Tyrrhénienne à partir du IIe millénaire av.J.C., provenant soit d’Europe centrale soit de l’Asie Mineure. Selon la légende (reprise par Virgile), ce peuple du roi Latino aurait fusionné avec les Troyens conduits ici par Énée ; il a une influence déterminante dans la fondation de Rome, et bientôt, après la destruction d’Albe, on confondra en général les « Latins » avec les « Romains ».

* Tout autour de l’aire latine, on trouve vers l’est et le sud-est un peuplement « sabellique » (Sabellico), Samnites (Sanniti), qui avaient pour emblème le taureau avec les Sabins ; ils remplacent les Opiques, d’où dérivent les Lucaniens (Lucani), Campaniens (Campani) et Bruttiens (Brettii ou Bruttii) de Calabre, Sabins (Sabini) (avec dérivation des Picéniens, Piceni qui avaient pour emblème le pic) et Ombriens (Umbri), qui formèrent vers les VI-V siècles av.J.C. une unité très différente de celle des Latins, sur le plan tant linguistique que culturel. Les Sabins ne furent conquis par les Romains qu’en 290 av.J.C. Les Ombriens étaient réputés être la plus ancienne population italique sur un territoire très vaste qui allait du Pô à la Campanie. Plus proches de l’Adriatique, on trouvait les Marrucins (i Marrucini), les Marses (i Marsi), les Frentans (i Frentani), les Caracins (Carricini), une des quatre tribus samnites, les Pentriens (i Pentri), les Caudiniens (i Caudini), les Hirpins qui avaient pour emblème « hirpus », le loup (gli Irpini), les Capénates (Capenae Veteres), un petit peuple de langue sabine allié aux Étrusques, et plusieurs autres. Les hostilités avec Rome commencent en 343 av.J.C. et se terminent par la défaite des Samnites en 82 av.J.C. En tout cas, entre Marches, Ombrie, Abruzzes et Campanie, il faudra être attentif à ce qui a pu laisser des traces différentes de celles que nous laisse la civilisation romaine.

3) Au sud :

* Les Iapyges (Gli Iapigi), qui se divisaient en Dauniens (i Dauni), Peucétiens (i Peucezi) et Messapiens (i Messapi). Ils seraient arrivés vers le IIe millénaire av.J.C., auraient résisté longtemps à l’hellénisation du sud de l’Italie et n’auraient été conquis par les Romains que vers la fin du IVe s. av.J.C. On dit parfois qu’ils auraient été « civilisés » par les Grecs, oubliant qu’avant l’arrivée des Grecs, ils constituaient déjà une civilisation originale, connue par exemple pour ses céramiques (du XIe au IIIe s. av.J.C.) ou ses modes d’inhumation. Leur nom latin aurait été Iapydia ou Japùdia, transformé par les Samnites en Apudia et Apulia, d’où le nom italien de Puglia (les Pouilles). Il y a toujours aujourd’hui un « Festival dei Monti Dauni », un orchestre appelé « Daunia », etc. Les habitants de cette région des Pouilles, très active culturellement, n’ont pas oublié leur passé lointain.

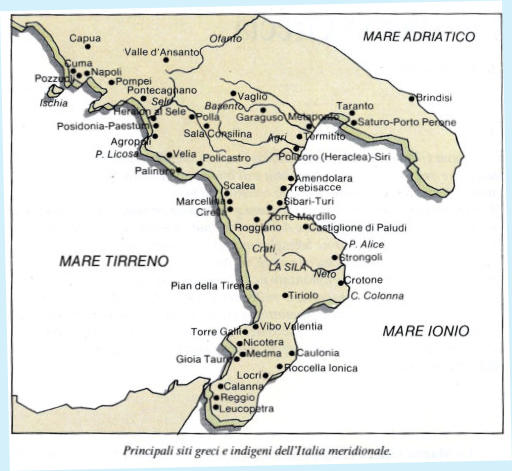

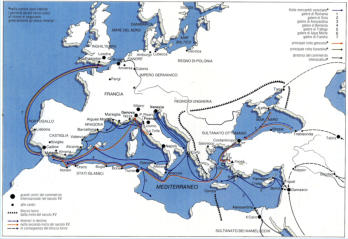

* Les Grecs (I Greci) : Ils commencent à coloniser l’Italie surtout à partir du VIIIe s. av.J.C, de Cumes (–750) et Ischia (Pitecusa, vers –775), jusqu’à Tarente, fondant de nombreuses villes dont Neapolis (future Naples). Lorsqu’une ville grecque apparaissait trop peuplée, ou si elle avait trop de problèmes, on invitait une partie de ses jeunes habitants à s’installer à l’étranger. Les récits d’Homère des navigations d’Ulysse avaient donné aux Grecs l’idée d’une Italie accueillante, dont les habitants établissaient avec les étrangers des relations commerciales amicales. Les Grecs s’établirent donc tant à Pitecusa qu’à Messine (Zangle), Reggio (Regio) et Tarente (la seule ville fondée par Sparte), lieux les plus favorables pour contrôler les voies commerciales des métaux : c’était leur but plus que de « coloniser », contrôler de nouveaux territoires ; ils parlaient eux-mêmes d’« émigration » ou de « déménagement », plutôt que de « colonisation ». Leur richesse culturelle se fit peu à peu sentir, malgré la résistance des Étrusques et des Samnites au Nord et des Iapyges au Sud. Les Grecs occupèrent les côtes, sans pénétrer beaucoup dans l’intérieur des terres, mais ils laissent partout de splendides monuments (temples, théâtres, sculptures, céramiques …), plus riches que ceux qui subsistent en Grèce. Ce fut la « Grande Grèce » (Megale Hellàs), souvent inspirée par des philosophes comme Pythagore à Crotone, ou des savants comme le mathématicien Archytas à Tarente, ou encore Parménide qui démontre la sphéricité de la terre. Mais les guerres fratricides, les conflits avec les voisins et bientôt la colonisation romaine eurent raison de la Grande Grèce : les Romains sont vainqueurs en 272 av.J.C., puis s’installent définitivement 60 ans plus tard, s’emparant, dit-on, de 30.000 esclaves, de 83.000 livres d’or et de nombreuses œuvres d’art qui, transportées à Rome, vont transformer la vie culturelle romaine. Cette présence grecque a laissé des traces aujourd’hui dans la langue : le « griko » et le « grecanico » sont encore parlés et chantés par de petites communautés contemporaines (Voir plus loin).

* Il faudrait citer d’autres peuples comme les Lucaniens (i Lucani), italiques de langue osque arrivés vers le Ve s. av.J.C. dans la région qui garde leur nom, la Lucanie.

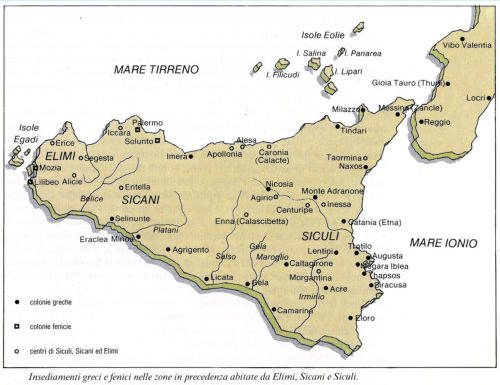

4) La Sicile (voir carte ci-contre) :

Elle fut un élément central dans la vie et l’histoire du sud italique, elle était au cœur des routes commerciales entre l’Est et l’Ouest de la Méditerranée. Elle fut habitée depuis au moins le milieu du IIe millénaire, mais, vers 1250, elle était occupée par trois peuples, les Elymes (gli Elimi), qui se seraient enfuis de Troie après la guerre, et seraient descendants d’Élymos, un fils bâtard d’Anchise. Leur centre principal aurait été Ségeste. Un second peuple repoussé en Sicile centrale par les Sicules était les Sicanes (i Sicani), le plus ancien de toute la Sicile, d’origine probablement ibérique ; c’est à eux que la Sicile, qui s’appelait « Trinacria », devrait de s’appeler Sicania, puis Sicilia. Le troisième peuple est celui des Sicules (i Siculi), un peuple proche des Latins qui aurait été chassé de Toscane (il aurait appartenu à la culture villanovienne) puis de Calabre, puis ils auraient traversé le détroit de Messine pour s’installer en Sicile. Tous eurent des rapports avec des marchands phéniciens ; puis arrivèrent les Grecs, dont les fondateurs de Naxos en 735 av.J.C., et les luttes auraient été incessantes pour le contrôle de l’île, et même Athènes dut intervenir au Ve siècle. La Sicile connut aussi les guerres avec les Carthaginois jusqu’à leur abandon définitif de l’île en 241 av.J.C.

5) La Sardaigne :

Elle fut habitée depuis probablement 100.000 ans av.J.C. Mais à l’âge des Métaux dont nous parlons, on arrive à la civilisation que l’on appelle « nouragique » (du nom des constructions fortifiées, les « Nuraghi ») productrice des petites statues en bronze appelées « bronzetti ». Puis arrivèrent les Carthaginois vers le VIe s. av.J.C., qui s’intégrèrent assez bien dans la civilisation nouragique et enfin les Romains, qui obtinrent la Sardaigne à partir de 238 av.J.C. ; ils s’entendirent mal avec les indigènes sardes qui se réfugièrent dans le centre de l’île, que les Romains appelèrent « la Barbagia », la zone des « Barbares ». (Voir ci-contre les tribus « nuragiques » selon Polybe).

Tout cela ne veut pas être une « histoire » de l’Italie primitive, mais est seulement destiné à nous faire prendre conscience que l’histoire de l’Italie ne commença pas avec Rome, elle était déjà depuis longtemps celle d’une multitude de peuples divers, que les Latins (les Romains) ont ensuite conquis, mais dont la vie a continué sous des formes de langue et de civilisation nouvelles, et qui ont laissé leurs traces dans l’histoire moderne de l’Italie, en particulier dans la culture populaire et dans les langues dialectales. Où trouver ces traces mieux que dans les chansons ?

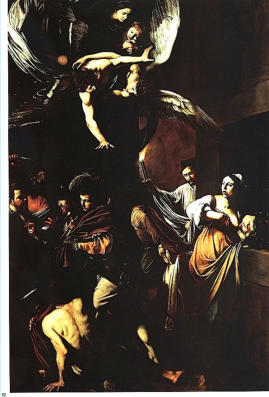

Ces cultures anciennes ont subi la pression de deux civilisations qui les ont suivies, d’abord la pression romaine, ensuite la pression chrétienne ; les deux les ont conquises, assimilées, utilisées à leur profit, et au besoin réprimées lorsqu’elles ne se soumettaient pas bien. On connaît les cruautés de la conquête romaine ; on commence à reconnaître celles de la conquête chrétienne, de l’inquisition à la condamnation des « hérétiques » ou des « sorcières » qui étaient les héritières de ces cultures paysannes d’autrefois.

Et malgré tout, ces cultures ont survécu, elles ont été influencées par le grec, par le « latin » de Rome, puis par celui de l’Église chrétienne et par ses cultes et rites, mais elles ont continué à exister. Nous nous efforcerons d’en retrouver les traces, l’héritage linguistique et culturel. Opération difficile mais passionnante et riche d’enseignements.

Quelques traces de cette Italie primitive dans la chanson populaire

Écoutons d’abord deux chansons de Davide Van De Sfroos (Davide Bernasconi, 1965- , Monza). Son nom signifie en dialecte cosmasque « ils vont en contrebande » (van di frodo). Ces chansons ne reprennent certes pas la langue des peuples comasques préromains, mais elles constituent malgré tout un témoignage de la langue que produisit le latin implanté dans cette rive du lac de Côme. La « brèva » est le vent qui souffle du sud au nord du lac, le « tivano » souffle du nord au sud ; on les fait souvent dériver du français « brise » et « petit vent », mais d’où vient le mot « brise » ? (peut-être du latin « brevem » = court, parce que ce vent ne dure pas longtemps ?). La « Valtellina » est une région de Lombardie, la vallée de l’Adda lorsqu’elle se jette dans le lac de Côme : c’est dans cette direction que regardent les habitants des bords du lac (« el laag ») pour savoir quel temps il fera, la Valtellina claire annonce l’orage, et moins d’orage si elle est sombre. C’est probablement une habitude de très anciens temps, de même que la navigation sur le lac où on devait transporter les marchandises, en craignant que d’un moment à l’autre la tempête se déchaîne.

Chansons et Histoire des Peuples d'Italie

Écoutons d’abord deux chansons de Davide Van De Sfroos (Davide Bernasconi, 1965- , Monza). Son nom signifie en dialecte cosmasque « ils vont en contrebande » (van di frodo). Ces chansons ne reprennent certes pas la langue des peuples comasques préromains, mais elles constituent malgré tout un témoignage de la langue que produisit le latin implanté dans cette rive du lac de Côme. La « brèva » est le vent qui souffle du sud au nord du lac, le « tivano » souffle du nord au sud ; on les fait souvent dériver du français « brise » et « petit vent », mais d’où vient le mot « brise » ? (peut-être du latin « brevem » = court, parce que ce vent ne dure pas longtemps ?). La « Valtellina » est une région de Lombardie, la vallée de l’Adda lorsqu’elle se jette dans le lac de Côme : c’est dans cette direction que regardent les habitants des bords du lac (« el laag ») pour savoir quel temps il fera, la Valtellina claire annonce l’orage, et moins d’orage si elle est sombre. C’est probablement une habitude de très anciens temps, de même que la navigation sur le lac où on devait transporter les marchandises, en craignant que d’un moment à l’autre la tempête se déchaîne.

Brèva e Tivànn

Brèva e Tivànn, Brèva e Tivànn

La vela La se sgunfia e’l timòu l’è in di mann,

Valtelena ciàra e Valtelena scüra

L’è una pàrtìda a dama cun’t el cieel che fa pagüra ...

Sòlti in sôe l’unda e pô se làssi nà...

el soo che fra un pezzètt el tàca a tempestà,

el soo che in sôe la riva i henn là tücc a pregà,

me ciàpen per un màtt che vôer dumà negà ...

E la barca la dùnda e la paar che la fùnda,

Che baraùnda vèss che in mèzz al laagh...

El laagh che l’e’ balòss, el laagh che’l tradìss,

el fülmin lüsìss e’l cieel el tusìss ...

Brèva e Tivànn. Brèva e Tivànn,

i tìren e i mòlen e i te pòrten luntàn,

vàrda de scià e vàrda de là,

la spùnda la ciàma ma la barca la và ...

Ma urmài sun chè... in mèzz al tempuraal

tuìvess fôe di bàll che a me me piaas inscè...

E urmài sun chè... in mèzz al tempuraal

tuìvess fôe di bàll che a me me piaas inscè...

Brise et p’tit vent

Brise et p’tit vent, brise et p’tit vent

la voile se gonfle et le timon est dans la mer

Valtellina claire, Valtellina sombre

c’est une partie de dame avec le ciel qui fait peur

Je saute dans l’eau puis je me laisse aller

je le sais que sous peu la tempête commencera

je le sais que sur la rive ils sont tous là à pleurer

ils me prennent pour un fou qui ne veut que se noyer …

Et la barque se balance et il semble qu’elle coule

Quelle bagarre être là au milieu du lac ..

le lac qui est fourbe, le lac qui trahit

la foudre brille et le lac tousse …

Brise et p’tit vent, brise et p’tit vent

Ils tirent et ils larguent et ils t’emportent loin

regarde ici, regarde là

la rive t’appelle mais la barque va …

Mais désormais je suis là … au milieu de l’orage

Tirez-vous de là car je suis bien comme ça

Et désormais je suis là … au milieu de l’orage

Tirez-vous de là car je suis bien comme ça.

Quant à la contrebande, c’était une activité traditionnelle de cette région convoitée par la Suisse, les Espagnols et l’Autriche, la meilleure voie de communication entre l’Italie du Nord et les vallées de l’Inn et du Rhin. On passait le sel, le tabac, puis le riz, le café, les cigarettes, c’était une forme de brigandage populaire contre des lois commerciales insupportables pour les pauvres ; le passage par ces cols et la contrebande sont restés, depuis une lointaine antiquité, une activité identitaire des habitants de ces lieux. Certes le christianisme est passé par là, car on craignit ensuite la pénétration des idées protestantes venues de Suisse, et la souffrance du contrebandier est exprimée dans une image de la Croix du Christ, mais il reste derrière ce chant la trace d’une ancienne civilisation.

Ninna Nanna del Contrabbandiere

Ninna nanna, dorma fiôô...

el tò pà el g’ha un sàcch in spala

e’l rampèga in sô la nòcc...

Prega la loena de mea fàll ciapà

prega la stèla de vardà in duvè che’l va

prega el sentée de purtàmel a ca’...

Ninna nanna, ninna oh.....

Ninna nanna, dorma fiôô...

el tò pà el g’ha un sàcch in spàla

che l’è piee de tanti ròpp :

el g’ha deent el sô curàgg

el g’ha deent la sua pagüra

i pàroll che’ll po’ mea dì....

Ninna nanna, ninna oh....

Ninna nanna, dorma fiôô...

che te sògnet un sàcch in spàla

per rampegà de dree al tò pà...

sô questa vita che vìvum de sfroos

sô questa vita che sògnum de sfroos

in questa nòcch che prégum de sfroos.

Prega el Signuur a bassa vuus...

un la sua bricòla a furma de cruus....

Berceuse du contrebandier

Dodo, fais dodo mon petit garçon

ton papa a un sac sur l’épaule

Il grimpe dans la nuit …

Prie la lune de ne pas le faire prendre

prie l’étoile de regarder où il va

prie le sentier de me le ramener à la maison.

Dodo, fais dodo oh

fais dodo, mon petit garçon

ton papa a un sac sur l’épaule

qui est plein de tant de choses

dedans il a son courage

dedans il a sa peur

et les mots qu’il ne peut pas dire …

Dodo, fais dodo oh

fais dodo, mon petit garçon …

qui rêve d’avoir un sac sur les épaules

pour grimper derrière ton père …

dans cette vie que nous vivons en contrebande

dans cette vie que nous rêvons en contrebande

dans cette nuit où nous prions en contrebande.

Prie le Seigneur à voix basse

avec son sac en forme de croix …

Les Abruzzes sont une autre région qui a gardé un rapport étroit avec son histoire et son patrimoine préromain, samnite, voyez sur Internet les nombreux sites « Dialetti abruzzesi ». Une quantité d’associations et de groupes musicaux diffusent les proverbes, les poésies et les chansons en dialecte des Abruzzes. Certes la langue originaire a été supplantée par le latin et les abruzzophones ont été massacrés par les Romains, en particulier par Sylla (138-78 av.J.C.), dont on dit qu’il élimina un million d’habitants ; et la culture a été ensuite marquée par la tradition chrétienne, qui n’a pourtant pas réussi à supprimer tous les cultes antérieurs (Voir la fête des serpents à Cocullo). La référence au passé garde donc toute sa valeur.

J’abbruzzu

So’ sajitu aju Gran Sasso

so’ remastu ammutulitu

me para che passu passu

sajesse a j’infinitu !

Che turchinu, quante mare,

Che silenzio, che bellezza,

Pure Roma e j’atru mare

Se vedea da quell’ardezza.

Po’ so’ jitu alla Majella,

la muntagna è tutta ‘n fiore

quantè bella, quant’è bella,

pare fatta pe’ l’amore !

Quantu sole, quantya pace,

Che malia la ciaramella

Ju pastore veja e tace

Pare ju Ddiu della Majella.

Po’ so’ jitu alla marina

E le vele colorate

Co’ ju sole la mmatina

Se so’ tutte ‘lluminate.

Se recanta la passione

Ju pastore alla muntagna,

Ji responne ‘na canzone

Dajiu mare alla campagna.

Les Abruzzes

Je suis monté au Gran Sasso

je suis resté muet

il me semblait que pas après pas

on montait vers l’infini !

Que de ciel bleu, que de mer,

quel silence, quelle beauté,

même Rome et l’autre mer

se voyaient de cette hauteur.

Puis je suis allé sur la Maiella,

la montagne est toute en fleur

qu’elle est belle, qu’elle est belle,

elle semble faite pour l’amour !

Que de soleil, que de paix,

quel enchantement le chalumeau

le berger veille et se tait

On dirait le Dieu de la Maiella.

Puis je suis allé au bord de la mer

et les voiles colorées

avec le soleil du matin

se sont toutes illuminées.

Il chante à nouveau sa passion

le berger pour la montagne,

une chanson lui répond

de la mer à la campagne.

C’est une référence intéressante à ce que fut toujours le peuple des Abruzzes, des tribus de bergers des montagnes (La Maiella est un grand massif du centre des Abruzzes, culminant à 2793 mètres), mais aussi des tribus de marins attachés à leur source de vie, la mer. Quant au « saltarello » du groupe Mantice, il se réfère explicitement à une tradition (« le usanze ») qui est encore de l’époque païenne, libre de toute référence à la morale chrétienne de l’amour :

In mezzo al petto mio

In mezzo al petto mio ce sta ‘n serpente

Ma ci lavora a punta di diamante

Chi non trova l’amore non trova gnente

Sonatee sonatore famo sala

ca si lo fa ‘n balletto la padrona

Sapesse la virtù che tie’ lo gaglio

de le gagline se capa la meglio

Ce fa cuccuruccù, monta a cavaglio

Quando passi di qua passace armato

Ca le finestre mie buttano foco

Ca me l’ho fatto ‘n artro fidanzato

Ma quanto sona bbe’ stu sonatore

Le mani ce se pozzano ‘ndurare

(Dimmela bella e dammela va)

Ma quanto sona bbe’ sto tambureglio

Ma chi lo sona è ‘n giovanotto bello

Pe ‘no bicchier de vino ca me bbeve

Cento pensieri alla menda me leve

Nun pozzo più cantà ca non c’ho voce

L’ho persa l’altra sera alla fornace

L’ho persa sott’ a ‘n arbero de noce

Però a cantà co’ mme nun te ce mettene

Ca so’ la figlia dell’ammazzasette

e chi non vo’ senti’ questa mia voce

che s’atturi la recchia co’ lla pece

e questo so’ le usanze del mio paese.

Au milieu de ma poitrine

Au milieu de ma poitrine il y a un serpent

qui le grave comme une pointe de diamant

Qui ne trouve pas l’amour ne trouve rien

Joue, musicien, dans le salon

comme ça, la maîtresse fait un ballet

Si vous connaissiez les vertus du coq

qui parmi les poules ne choisit que la meilleure

Il lui fait cocorico et puis il la monte

Quand tu passes par ici viens armé

car mes fenêtres jettent du feu

Parce que je me suis créé un autre fiancé

Mais comme il joue bien ce musicien,

Que ses mains puissent s’endurcir

(Parle-moi, ma belle, et donne-la moi, allez)

Mais comme il joue bien ce tambourin

Mais celui qui en joue est un beau jeune homme

Pour un verre de vin que je bois

Je m’enlève cent soucis de l’esprit

Je ne peux plus chanter parce que je n’ai plus de voix

Je l’ai perdue l’autre soir au four

Je l’ai perdue sous un noyer

Viens donc pas chanter ici avec moi

car je suis une fille de matador

et celui qui ne veut pas écouter ma voix,

qu’il se bouche les oreilles avec de la poix.

Tels sont les usages de mon pays.

Des communautés grecques existent encore dans les Pouilles et en Calabre. Parmi d’autres, un groupe a hérité de leur musique traditionnelle, le Canzoniere Grecanico Salentino (CGS, créé en 1975). Est-il un héritier des premières communautés grecques de la région ? on ne peut pas le savoir. Ce qui par contre est certain, c’est que beaucoup de communes, d’associations, de groupes musicaux du sud qui font partie de cette minorité linguistique grecque et qui parlent le « grecanico » (le « griko »), revendiquent leur ascendance préhistorique et gardent des rapports privilégiés avec la nation grecque d’aujourd’hui. Déjà en 1924, Gerhard Rohlfs (1892-1986) écrivait : « Avec le grec d’Athènes, de Crète, de Rhodes et de Chypre, le grec de Bova (Calabre, Province de Reggio Calabria - NDR) remonte à la même mère. Ce sont tous des fils indépendants et légitimes de la grande mère antique » (Cité dans : Domenico Nunnari, Viaggio in Calabria : dalla Magna Grecia al terzo millennio, Gangemi Editore, 2009). On compte aujourd’hui 23 communes (dont certaines importantes comme Reggio Calabria) qui ont des communautés de langue grecque, entre Calabre, Pouilles et Sicile, et on commence à les redécouvrir, après des siècles d’oubli ou de répression, et à en reconnaître la valeur et l’originalité culturelles. Le Canzoniere Grecanico Salentino n’est qu’un des groupes qui chantent en tentant de revitaliser cette culture. Il utilise des instruments traditionnels très anciens, la chitarra battente, instrument semblable à la guitare baroque avec des éclisses plus hautes, un fond plus bombé et des cordes doubles, la zampogna, la cornemuse, les flauti, petites flûtes utilisées dans les campagnes, les tamburelli, tambourins marquant le rythme. Répétons encore que le chant « traditionnel » n’est pas un souvenir mourant d’un passé révolu, mais qu’il est la trace vivante des civilisations des pauvres d’hier, où se retrouvent les pauvres d’aujourd’hui, même si la cause de leur pauvreté est différente, urbaine et non plus paysanne. Mais le développement de ce qu’on appelle abusivement le « progrès » ne vide pas le réservoir de cultures patrimoniales existant depuis plusieurs millénaires.

Ìtela

Ìtela na su po’ c’emmabastèi

na pai na pi’ tis màna-su na s’armàsi

àrte ise kièccia ce se ccumetèi

jènese mali ce mèni koràsi

ìtela na su po’ ce na su dìzzo

t’ardàri pu vastò mesa so ‘ppettola

plaie to sòma si ‘ccardìa-mu na to sfizzo

sur crà-mme sfittà me sena, sindè ipetto !

Ìtela na su po’: jatì, jatì,

ci si portèdda-su panta climmèni ?

Su prepi cajo na statì anittì

apa’ so limbitàri chatimmèni !

Ìtela

Je voudrais te dire mais la voix me manque

d’aller demander à ta mère de te marier

tu es encore petite et cela te convient

tu deviendras grande et tu resteras vieille fille.

Je voudrais te dire et te montrer

la plaie que je porte dans la poitrine

sur mon cœur je voudrais te serrer

Tiens-moi serré contre toi sinon je tombe !

Je voudrais savoir pourquoi, pourquoi

ta petite porte est toujours fermée ?

Il faudrait que tu la laisses ouverte

et que je te tienne assise sur le seuil.

Tira cavallu

Nunn ci suntu cchiuili trainieri

Se dice ca ete megghiu mio la vita

Ma tocca tiri oce comu ieri

E certu lu cavallu no te aiuta

Subbra le spaddhe teni pisi e veleni

E tantu erta pare la salita

E senza né trainu né fatia

Silu trainieri de malencunia.

Tira cavallu

Il n’y a plus de charretiers

On dit que maintenant la vie est meilleure

mais tu dois tirer aujourd’hui comme hier

Et le cheval ne t’aide certainement pas

tu as sur les épaules des poids et des poisons

et la montée semble si raide

et sans char ni travail

Nous sommes des charretiers qui traînons notre mélancolie.

Les « cantautori », l’histoire grecque et romaine, la mythologie

La culture italienne a toujours été imprégnée de culture gréco-romaine et de mythologie, les dieux et les héros de l’Antiquité ont toujours été une référence dans la littérature, la poésie, la sculpture, la musique italiennes ; elles se sont toujours inspirées du « mythe », c’est-à-dire du récit de la vie des dieux et des héros, pour donner une explication de leur vie et de leur sens du sacré, c’est-à-dire du surnaturel, de l’extraordinaire, de ce qui ordonnait le monde et le sauvait du chaos. Les Italiens n’ont jamais cessé de vivre dans les restes de l’Antiquité romaine ou grecque.

On connaît la place de la mythologie dans l’œuvre de Dante Alighieri (voir le beau livre de Paul Renucci, Dante disciple et juge du monde gréco-latin, Les Belles Lettres, 1954), Boccace consacre des années à écrire en latin ses Genealogia deorum gentilium, sur les principales divinités antiques, et chez de nombreux écrivains on trouvera les mêmes références à la culture gréco-romaine, qui imprégnait non seulement la culture mais la vie quotidienne des Italiens. On parle très peu de la chanson et c’est bien dommage, car la culture grecque a aussi influencé un certain nombre de musiciens, de chanteurs et de « cantautori » (= auteurs-compositeurs-interprètes) par son histoire et par sa mythologie.

Dans le dernier tiers du XXe s., en particulier, plusieurs compositeurs de chansons ont choisi des thèmes dans l’histoire ou la mythologie grecques. C’était à la fois un retour sur les sources profondes de la société italienne, et souvent une façon détournée de parler de la société contemporaine, en comparant la corruption d’un empereur à celle des hommes politiques d’aujourd’hui, en actualisant le personnage d’Ulysse, etc. (Voir l’intéressante étude de Mariangela Galatea Vaglio, La lira e il cantautore : l’antico nelle canzoni italiane della seconda metà del Novecento, une des rares études sur cette question). Le XXIe siècle semble avoir transformé un peu cette tradition, à l’exception de Vinicio Capossela (1965- ), Caparezza (1973- ), tous deux méridionaux, et quelques autres, en traitant les thèmes mythologiques non plus comme références de problèmes sociaux et politiques, mais de questions plus psychologiques et privées.

- Ulysse et Ithaque

C’est d’abord le thème d’Ulysse et d’Ithaque qui est développé par les cantautori. Il a toujours inspiré les Italiens, qui connaissent Homère, cet auteur grec qui aurait écrit aussi une suite à l’Odyssée, aujourd’hui perdue, où il racontait le départ d’Ulysse vers les Colonnes d’Hercule ; il les aurait franchies et après un sacrifice à Neptune, il serait revenu mourir en paix dans son île. On connaissait le Pseudo Apollodore, et son récit de la mort d’Ulysse tué par le fils qu’il aurait eu de Circé. Mais tous ceux qui ont suivi la « scuola media » connaissent surtout Dante dans le chant XXVI de l’Enfer, où Ulysse ne rentre pas à Ithaque mais entraîne directement les derniers compagnons de son navire vers le dépassement des Colonnes d’Hercule, jusqu’à la montagne du Purgatoire où il fait naufrage. On connaissait Foscolo (A Zacinto, 1802), et Giovanni Pascoli dans les 24 chants de son Dernier voyage (L’ultimo viaggio, Poemi Conviviali, 1904), où Ulysse veut refaire son voyage à l’envers et fait naufrage près de l’île des Sirènes ; pour Gabriele d’Annunzio (Laudi, Livre I), Ulysse sera un modèle de surhomme, que critiquera ironiquement Guido Gozzano en faisant d’Ulysse un dandy moderne sur son yacht (L’Ipotesi, Poesie sparse, 1907).

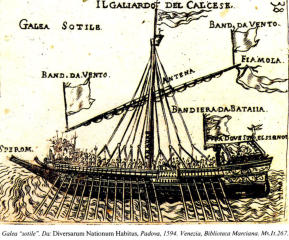

L’Italie écrit aussi des opéras sur Ulysse, de Claudio Monteverdi (Il ritorno di Ulisse, 1641) à Ippolito Pindemonte (Ulisse, 1778), de Luigi Dallapiccola (Ulisse, 1968) à Luciano Berio (Outis, 1996, c’est le nom qu’avait donné Ulysse à Polyphème pour le tromper, signifiant « personne »). L’Italie écrit sur Ulysse des films, comme celui de Francesco Rossi en 1968. En somme Ulysse apparaît bien comme le personnage héroïque le plus prisé par toute la culture italienne savante ou populaire.

Itaca

Un des premiers cantautori à parler d’Ulysse fut Lucio Dalla (1943-2012) avec ses chansons Itaca (1971) et Ulisse coperto di sale (1975) :

Itaca

Capitano che hai negli occhi il tuo nobile destino

pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino

capitano che hai trovato principesse in ogni porto

pensi mai al rematore che sua moglie crede morto

itaca, itaca, itaca la mia casa ce l’ho solo la’

itaca, itaca, itaca

ed a casa io voglio tornare

dal mare, dal mare, dal mare.

Capitano le tue colpe pago anch’io coi giorni miei

mentre il mio piu’ gran peccato fa sorridere gli dei

e se muori è un re che muore la tua casa avrà

quando io non torno a casa entran dentro fame e sete

itaca, itaca, itaca la mia casa ce l’ho solo la’

itaca, itaca, itaca

ed a casa io voglio tornare

dal mare, dal mare, dal mare.

Capitano che risolvi con l’astuzia ogni avventura

ti ricordi di un soldato che ogni volta ha piu’ paura

ma anche la paura in fondo mi da’ sempre un gusto strano

se ci fosse ancora mondo sono pronto dove andiamo

itaca, itaca, itaca la mia casa ce l’ho solo la’

itaca, itaca, itaca

ed a casa io voglio tornare

dal mare, dal mare, dal mare.

Ithaque

Capitaine, toi qui as dans les yeux ton noble destin,

Penses-tu parfois à ton marin à qui manquent le pain et le vin

Capitaine, toi qui as trouvé des princesses dans chaque port,

Penses-tu parfois au rameur que sa femme croit mort

Ithaque, Ithaque, Ithaque, ma maison n’est que là

Ithaque, Ithaque, Ithaque

Et chez moi je veux revenir

De la mer, de la mer, de la mer.

Capitaine, tes fautes je les paie moi aussi de mes jours

Tandis que mon plus grand péché fait sourire les dieux

Et si tu meurs, c’est un roi qui meurt, ta maison aura

Moi quand je ne rentre pas chez moi, entrent la faim et la soif

Ithaque, Ithaque, Ithaque, ma maison n’est que là

Ithaque, Ithaque, Ithaque

Et chez moi je veux revenir

De la mer, de la mer, de la mer.

Capitaine, toi qui résous astucieusement toute aventure,

Te souviens-tu d’un soldat qui a plus peur chaque fois,

Mais même la peur me donne au fond toujours un goût étrange,

S’il y avait encore un monde, je suis prêt, où allons-nous ?

Ithaque, Ithaque, Ithaque, ma maison n’est que là

Ithaque, Ithaque, Ithaque

Et chez moi je veux revenir

De la mer, de la mer, de la mer.

Ulisse coperto di sale

Ulisse coperto di sale

Vedo le stanze imbiancate

tutte le finestre spalancate

neve non c’è, il sole c’è,

nebbia non c’è, il cielo c’è !

Tutto scomparso, tutto cambiato

mentre ritorno da un mio passato

tutto è uguale, irreale

sono Ulisse coperto di sale !

E’ vero la vita è sempre un lungo, lungo ritorno

ascolta io non ho paura dei sentimenti

e allora guarda, io sono qui,

ho aperto adagio adagio con la chiave

come un tempo

ho lasciato la valigia sulla porta

ho lasciato la valigia sulla porta.

Ho guardato intorno prima di chiamare, chiamare

non ho paura, ti dico

che sono tornato per trovare, trovare

come una volta

dentro a questa casa

la mia forza

come Ulisse che torna dal mare

come Ulisse che torna dal mare.

Una mano di calce bianca

sulle pareti della mia stanza

cielo giallo di garbino,

occhio caldo di bambino !

Tiro il sole fin dentro la stanza

carro di fuoco che corre sul cuore

perché ogni giorno è sabbia e furore

e sempre uguali non sono le ore !

Voglio dirti

non rovesciare gli anni come un cassetto vuoto,

ascolta :

anche i giovani non hanno paura di un amore

mai, mai, mai strappano dal cuore

i sentimenti ;

io ti guardo

la tua forza è un’ombra di luce

la tua forza è un’ombra di luce.

Ulysse couvert de sel

Je vois les chambres blanchies

Toutes les fenêtres grandes ouvertes.

Il n’y a pas de neige, il y a le soleil,

Il n’y a pas de brouillard, il y a le ciel !

Tout a disparu, tout a changé

tandis que je reviens d’un passé qui m’appartient

Tout est égal, irréel

Je suis Ulysse couvert de sel !

Il est vrai que la vie est toujours un long, long retour.

Écoute, je n’ai pas peur des sentiments.

Et alors regarde, je suis ici,

J’ai ouvert tout doucement avec la clé ;

Comme dans le temps

J’ai laissé ma valise sur la porte

J’ai laissé ma valise sur la porte.

J’ai regardé autour de moi avant d’appeler, appeler

Je n’ai pas peur, je te dis

que je suis revenu pour trouver, trouver

comme autrefois

à l’intérieur de cette maison

ma force

Comme Ulysse qui revient de la mer

Comme Ulysse qui revient de la mer.

Une couche de chaux blanches

sur les murs de ma chambre

Ciel jaune de vent du sud-ouest,

Œil chaud d’enfance !

Je tire le soleil jusque dans la chambre,

char de feu qui court sur mon cœur

Car chaque jour est sable et fureur

et les heures ne sont pas toujours égales !

Je veux te dire :

Ne retourne pas les années comme un tiroir vide.

Écoute :

Même les jeunes n’ont pas peur d’un amour

Jamais, jamais, jamais, ils n’arrachent de leur cœur

les sentiments ;

Je te regarde

Ta force est une ombre de lumière

Ta force est une ombre de lumière.

Un autre « cantautore », Gianni Nebbiosi (1944- ), a écrit un Testament d’Ulysse en 1974. Nebbiosi était médecin psychiatre à Rome, et, dans les années ’60 et ’70, il se battit dans le même sens que Franco Basaglia (1924-1980) pour une psychiatrie plus démocratique. Et comme arme, il prit sa guitare et composa des chansons qui parlaient des conditions du malade mental dans un premier disque de 1972 (E ti chiamaron matta), tandis que son deuxième et dernier disque de 1974 (Mentre la gente se crede che vola) contenait des sujets plus généraux, dont ce Testament d’Ulysse. Il a travaillé aussi avec le Canzoniere del Lazio en 1974.

Il testamento di Ulisse

Il testamento di Ulisse

La sera vicino alla tenda sicura

gli eroi si toglievano freddo e paura,

le donne ed il vino e pensare al ritorno

scordavano presto i morti del giorno

poi quando nel sonno moriva la noia

tu ancora guardavi le mura di Troia.

E tu non pensavi a duelli futuri

a lance più forti a scudi più duri

capisti che a farvi tremenda la sorte

era quell’amore a un gioco di morte

smettesti di credere in Marte o Giunone

usando a preghiera la sola ragione...

e ti volò in testa un cavallo lucente

che avrebbe portato laggiù la tua gente

e ti volò in testa un cavallo infernale

che avrebbe portato allo scontro finale.

Ad Itaca un giorno calava la notte

te Ulisse sentì che arrivava la morte

te volle suo figlio in quel brutto momento

te volle suo figlio per far testamento

sentiva nel cuore i passi del boia

e ancora pensava alle mura di Troia.

Le testament d’Ulysse

Le soir dans la sécurité de la tente

les héros se libéraient du froid et de la peur,

les femmes et le vin et penser au retour

faisaient vite oublier les morts de la journée

puis quand l’ennui mourait dans le sommeil

tu regardais encore les murs de Troie.

Et tu ne pensais pas aux duels futurs

à des lances plus fortes, des boucliers plus durs

tu as compris que ce qui vous faisait un sort terrible

c’était cet amour pour un jeu de mort

tu as cessé de croire à Mars et à Junon

te servant comme prière de ta seule raison...

et dans ta tête vola un cheval luisant

qui porterait là-bas tous tes gens

et dans ta tête vola un cheval infernal

qui conduirait au combat final.

À Ithaque un jour la nuit tomba

Ulysse sentit que la mort arrivait

il voulut voir son fils dans ce vilain moment

il voulut voir son fils pour faire son testament

il sentait dans son cœur les pas du bourreau

et il pensait encore aux murs de Troie.

Le sicilien Kaballà (Gianni « Pippo » Rinaldi, né à Caltagirone en 1953) a écrit, en une langue qui mêle le dialecte et l’italien, une chanson sur le retour d’Ulysse dans sa patrie, Itaca, en se souvenant lui aussi du texte de la Divine Comédie où Ulysse voit les deux rives de la Méditerranée, la Sardaigne puis l’Espagne et le Maroc :

Itaca

Itaca

Davanti a mia c’è l’Africa

davanti a mia

c’è sempre tempu e libertà

Itaca ora mi po’ aspittari

sta strada longa è fatta

di acqua e di sali

Davanti a mia c’è l’Africa

ma quanto mare vento e mare senza pietà

Itaca ancora po’ aspittari

mille e ‘na notti prima di riturnari

Porti d’oriente d’oro e d’argento

ambra da respirare

vinu duci chi nun fa durmiri

Danzi d’amuri aria d’incenso

preghiere da cantare

notti e notti prima di turnari

E turnari vivi

quannu scinni ‘u suli

quannu veni l’ura di turnari

Davanti a mia c’è l’Africa

davanti a mia si rapi ‘u munnu

e ‘a libertà

Itaca intanto po’ aspittari

Itaca è solo un viaggio

da raccontare

Porti d’oriente d’oro e d’argento

ambra da respirare

notti e notti prima di turnari

E turnari vivi...

E turnari vivi

quannu ‘u cielu è mari

quannu ‘u cori dici di turnari.

Ithaque

Devant moi il y a l’Afrique

devant moi

il y a toujours du temps et de la liberté

Maintenant Ithaque peut m’attendre

cette longue route est faite

d’eau et de sel.

Devant moi il y a l’Afrique

mais que de mer, que de vent et de mer sans pitié

Ithaque peut encore attendre

mille et une nuits avant de revenir

Ports d’orient d’or et d’argent

ambre à respirer

vin doux qui ne font pas dormir

Danses d’amour air d’encens

prières à chanter

nuits et nuits avant de revenir

Et revenir vivants

quand descend le soleil

quand vient l’heure de revenir

Devant moi il y a l’Afrique

devant moi on vole un monde

et la liberté

Ithaque cependant peut attendre

Ithaque n’est qu’un voyage

à raconter

Ports d’orient d’or et d’argent

ambre à respirer

nuits et nuits avant de revenir

Et revenir vivants...

Et revenir vivants

quand le ciel est la mer

quand le cœur te dit de revenir.

En 2004, Francesco Guccini (1940- ) commence son disque Ritratti par une chanson intitulée Odysseus : c’est une autre méditation, à la fois historique et actuelle sur ce personnage homérique. Guccini s’inspire de nombreux textes littéraires, l’Odyssée d’Homère, l’Enfer XXVI de Dante, L’Isola petrosa de Foscolo dans A Zacinto, l’Itaca de Costantino Kavafis (voir plus loin), et d’autres. Ulysse n’est plus un héros surhumain, il n’était qu’un paysan, un montagnard comme Guccini lui même, dans son Ithaque pierreuse, destiné au travail de la terre et pas aux aventures sur la mer, c’est ce que Guccini affirme dès le début ; mais il doit aussi se lancer dans l’aventure, pour trouver une autre vérité, comme s’il était un scientifique cherchant sans savoir s’il trouvera, mais il doit chercher comme c’est la tâche de tout homme. Guccini fait ainsi de l’histoire d’Ulysse comme une « métaphore de la vie », dira-t-il, sans rien inventer de nouveau sur Ulysse, racontant son histoire sans allusions précises à la vie sociale contemporaine mais en en faisant comme le masque de Guccini et de la psychologie d’un homme d’aujourd’hui : c’est aussi pour cela qu’elle est sans doute si émouvante.

Odysseus

Odysseus

Bisogna che lo affermi fortemente

che, certo, non appartenevo al mare

anche se Dei d’Olimpo e umana gente

mi spinsero un giorno a navigare

se guardavo l’isola petrosa

ulivi e armenti sopra a ogni collina

c’era il mio cuore al sommo d’ogni cosa

c’era l’anima mia che è contadina ;

un’isola d’aratro e di frumento

senza vele, senza pescatori,

il sudore e la terra erano argento

il vino e l’olio erano i miei ori.

Ma se tu guardi un monte che hai di faccia

senti che ti sospinge a un altro monte,

un’isola col mare che l’abbraccia

ti chiama a un’altra isola di fronte

e diedi un volto a quelle chimere

le navi costruii di forma ardita,

concavi navi dalle vele nere

e nel mare cambiò quella mia vita,

ma il mare cambiò quella mia vita.

ma il mare trascurato mi travolse :

senza futuro era il mio navigare.

Ma nel futuro trame di passato

si uniscono a brandelli di presente,

ti esalta l’acqua e al gusto del sale

brucia la mente

e ad ogni viaggio reinventarsi un mito

a ogni incontro ridisegnare il mondo

e perdersi nel gusto del proibito

sempre più in fondo.

E andare in giorni bianchi come arsura,

soffio di vento e forza delle braccia,

mano al timone e sguardo nella pura

schiuma che lascia effimera una traccia ;

andare nella notte che ti avvolge

scrutando delle stelle il tremolare

in alto l’Orsa è un sogno che ti volge

diritta verso il nord della Polare.

E andare come spinto dal destino

verso una guerra, verso l’avventura

e tornare contro ogni vaticinio

contro gli Dei e contro la paura.

E andare verso isole incantate,

verso altri amori, verso forze arcane,

compagni persi e navi naufragati ;

per mesi, anni, o soltanto settimane ?

La memoria confonde e dà l’oblio,

chi era Nausicaa, e dove le sirene ?

Circe e Calypso perse nel brusio

di voci che non so legare assieme.

Mi sfuggono il timone, vela e remo,

la frattura fra inizio ed il finire,

l’urlo dell’accecato Polifemo

ed il mio navigare per fuggire.

E fuggendo si muore e la morte

sento vicina quando tutto tace

sul mare, e maledico la mia sorte

non trovo pace

forse perché sono rimasto solo

ma allora non tremava la mia mano

se i remi mutai in ali al folle volo

oltre l’umano.

La vita del mare segna false rotte,

ingannevole in mare ogni tracciato,

solo leggende perse nella notte

perenne di chi un giorno mi ha cantato

donandomi però un’eterna vita

racchiusa in versi, in ritmi, in una rima,

donandomi ancora la gioia infinita

di entrare in porti sconosciuti prima.

Ulysse

Il faut que je l’affirme fortement

que, certainement, je n’appartenais pas à la mer

même si les Dieux de l’Olympe et les humains

m’ont poussé un jour à naviguer

si je regardais mon île pierreuse

mes oliviers et mes troupeaux sur chaque colline

il y avait mon cœur en haut de toutes choses

il y avait mon âme qui est paysanne ;

une île de charrue et de froment

sans voiles, sans pêcheurs,

la sueur et la terre étaient en argent

le vin et l’huile étaient pour moi de l’or.

Mais si tu regardes la montagne en face de toi

tu sens qu’elle te pousse vers une autre montagne,

une île embrassée par la mer

t’appelle en face vers une autre île

et j’ai donné un visage à ces chimères

j’ai construit des navires à la forme hardie,

j’ai creusé des navires aux voiles noires

et dans la mer ma vie a changé,

mais la mer a changé ma vie.

mais la mer négligée m’a emporté :

sans avenir était le fait que je navigue.

Mais dans l’avenir des trames de passé

se mêlent à des lambeaux de présent,

l’eau t’exalte et au goût de son sel

ton esprit brûle

et dans chaque voyage, il faut réinventer un mythe

à chaque rencontre redessiner le monde

et se perdre dans le goût de l’interdit

en allant toujours plus au fond.

Et aller dans des jours blancs comme la chaleur,

au souffle du vent, à la force des bras,

la main au timon et le regard dans la pure

écume qui laisse une trace éphémère ;

aller dans la nuit qui t’entoure

en scrutant le tremblement des étoiles

en haut l’Ourse est un rêve qui te fait tourner

tout droit vers le nord de l’Étoile Polaire.

Et aller comme poussé par le destin

vers une guerre, vers l’aventure

et revenir contre toute prophétie

contre les Dieux et contre la peur.

Et aller vers des îles enchantées,

vers d’autres amours, des forces mystérieuses,

compagnons perdus, des navires naufragés ;

pendant des mois, des années ou seulement des semaines ?

La mémoire confond et fait oublier,

qui était Nausicaa, et où étaient les sirènes ?

Circé et Calypso perdues dans le bourdonnement

de voix que je ne sais plus relier aujourd’hui.

Le timon, la voile et la rame m’échappent,

la fracture entre le début et la fin,

le hurlement de Polyphème aveuglé

et naviguer pour m’enfuir.

Et en fuyant on meurt et la mort

je la sens proche quand tout se tait

sur la mer, et je maudis mon sort

je ne trouve pas de paix

peut-être parce que je suis resté seul

mais alors ma main ne tremblait pas

j’ai changé les rames en des ailes au vol fou

au-delà de l’humain.

La vie de la mer indique de fausses routes

trompeurs dans la mer sont tous les tracés,

seulement des légendes perdues dans la nuit

éternelle de celui qui un jour m’a chanté

en me donnant pourtant une vie éternelle

cachée dans des vers, des rythmes et une rime,

qui me donnent encore la joie infinie

de rentrer dans des ports que j’ignorais avant.

Francesco Camattini (né à Parme en 1969), un autre jeune cantautore, écrit aussi son Itaca en 2003, qui serait peu compréhensible sans la dédicace à Constantin Kavifis :

Itaca

Itaca

Se per Itaca volgi il tuo viaggio

fallo adesso o non farlo mai più

Poseidone e ciclopi ti aspettano al varco

ma a innalzarli sarai solo tu

Poseidone e i ciclopi

non ti fermeranno

passa a fermarti non sarai tu.

Issa il cuore delle cose più care

e guarisci la tua nostalgia :

dove cresce il successo e marcisce il danaro

si indurisce la tua malattia,

dove arde il successo ed impazza il futuro

è il principio di un'altra bugia.

Ogni giorno è un colosso di nubi

se silenzi, di piccole perplessità

una cesta di scuse,

che spostan l'accento

dal nulla che ci resterà,

una cesta di frasi che reggono a stento

il mio volto, la sua brevità.

Se per Itaca volgi il tuo sguardo

sii contento di quello che hai,

non stupirti se è brutta o se è solo il miraggio

di ciò che cercavi e che vuoi,

non stupirti se è brutta, ti basti il tuo viaggio

e la gloria di non essere eroi.

E se Itaca infine hai raggiunto

Non ti sorprenda la sua povertà

né il grigiore dell'anima che perde in quel punto

Ogni sciocca ed assurda irrealtà

e non plusti lasci sconvolto se il tuo viso

non rispecchierà.

Se per Itaca volgi il tuo viaggio

fallo adesso o non farlo mai più

Poseidone e ciclopi ti aspettano al varco

ma a innalzarli sarai solo tu,

Poseidone e i ciclopi

non ti fermeranno

passa a fermarti non sarai tu.

Ithaque

Si tu orientes ton voyage vers Ithaque

fais-le maintenant ou ne le fais jamais plus

Poséidon et les Cyclopes t’attendent au tournant

mais pour te relever il n’y aura que toi,

Poséidon et les Cyclopes

ne t’arrêteront

si tu ne t’arrêtes pas toi-même.

Hisse le cœur des choses les plus chères

et guéris ta nostalgie :

là où croît le succès et où l’argent pourrit

si ta maladie s’endurcit,

là où brûle le succès et où l’avenir devient fou

se trouve le début d’un autre mensonge.

Chaque jour est un colosse de nuages

de silences, de petites perplexités,

un panier d’excuses,

qui déplacent l’accent

du néant qui nous restera,

un panier de phrases qui portent difficilement

mon visage, sa brièveté.

Si tu tournes ton regard vers Ithaque

sois content de ce que tu as,

ne t’étonne pas si elle est laide ou si elle n’est qu’un mirage

de ce que tu cherchais et de ce que tu veux,

ne t’étonne pas si elle est laide, que ton voyage te suffise

et la gloire de ne pas être des héros.

Et si tu as enfin rejoint Ithaque

que sa pauvreté ne te surprenne pas

ni la grisaille de l’âme qui perd ici

Toute irréalité sotte et absurde

et ne te laisse pas bouleverser si ton visage

ne se reflète pas.

Si tu orientes ton voyage vers Ithaque

fais-le maintenant ou ne le fais jamais plus

Poséidon et les Cyclopes t’attendent au tournant

mais pour te relever il n’y aura que toi,

Poséidon et les Cyclopes

ne t’arrêteront

si tu ne t’arrêtes pas toi-même.

Comme d’autres cantautori, Guccini et Camattini connaissaient la poésie du grand poète grec Constantin Kavifis (1863-1933), Ithaque, de 1911, plusieurs fois traduite en italien, qui est une admirable métaphore de la vie humaine, qui est un long voyage comme celui d’Ulysse, dans son désir d’atteindre Ithaque, métaphore de la connaissance, de la sagesse, à laquelle on n’arrive qu’après toutes ces rencontres et toutes ces aventures, tous les dangers effrayants que symbolisent les Lestrigons, les Cyclopes et Neptune, mais qui ne sont dangereux que si on les accepte, si on les amplifie en nous ; et dans ce voyage nous devons accumuler le maximum de sagesses et de richesses intérieures et matérielles si on veut que le retour à la pauvre Ithaque soit beau et que sa « grisaille » ne nous déçoive pas :

ITACA

ITACA

Poesia di Kostantinos Kavafis

1911

Quando ti metterai in viaggio per Itaca

devi augurarti che la strada sia lunga,

fertile in avventure e in esperienze.

I Lestrìgoni e i Ciclopi

o la furia di Nettuno non temere,

non sara` questo il genere di incontri

se il pensiero resta alto e un sentimento

fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,

ne' nell'irato Nettuno incapperai

se non li porti dentro

se l'anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga,

Che i mattini d'estate siano tanti

quando nei porti - finalmente e con gioia -

toccherai terra tu per la prima volta :

negli empori fenici indugia e acquista

madreperle coralli ébano e ambre

tutta merce fina, anche profumi

penetranti d'ogni sorta, piu' profumi

inebrianti che puoi,

va in molte città egizie

impara una quantità di cose dai dotti.

Sempre devi avere in mente Itaca -

raggiungerla sia il pensiero costante.

Soprattutto, non affrettare il viaggio ;

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio

metta piede sull'isola, tu, ricco

dei tesori accumulati per strada

senza aspettarti ricchezze da Itaca.

Itaca ti ha dato il bel viaggio,

senza di lei mai ti saresti messo

sulla strada : che cos'altro ti aspetti ?

E se la trovi povera, non per questo Itaca

ti avrà deluso.

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza

addosso

gia` tu avrai capito cio` che Itaca vuole significare.

Ithaque

Poésie de Constantin Kavafis

1911

Quand tu te mettras en voyage pour Ithaque

tu dois souhaiter que la route soit longue,

fertile en aventures et en expériences.

Les Lestrigons et les Cyclopes

ou la fureur de Neptune, n’en aie pas peur,

ce ne sera pas le genre de tes rencontres

si ta pensée reste haute et si un sentiment

solide guide ton esprit et ton corps.

Sur des Cyclopes et des Lestrigons, non certainement,

ni sur Neptune en colère tu ne tomberas

si tu ne les portes pas en toi

si ton âme ne les dirige pas contre toi.

Tu dois souhaiter que ta route soit longue,

Que les matins d’été soient nombreux

quand dans les ports – finalement et avec joie –

tu toucheras terre, toi, pour la première fois :

dans les marchés phéniciens attarde-toi et acquiers

de la nacre, des coraux, de l’ébène et de l’ambre

toutes ces marchandises fines, et puis des parfums

pénétrants de toutes sortes, le plus de parfums

enivrants que tu peux,

va dans de nombreuses villes d’Égypte

apprends des sages une quantité de choses.

Toujours tu dois avoir Ithaque dans l’esprit

que ta pensée constante soit de la rejoindre.

Surtout ne te hâte pas dans ton voyage ;

fais qu’il dure longtemps, pendant des années, et que une fois vieux

tu mettes le pied sur ton île, toi, riche

des trésors accumulés en routes

sans attendre des richesses de la part d’Ithaque.

Ithaque t’a donné ton beau voyage,

sans elle tu ne te serais jamais mis

en route : qu’attends-tu d’autre ?

Et si tu la trouves pauvre, ce n’est pas pour cela

qu’elle t’aura déçu.

Désormais devenu sage, avec toute ton expérience

en toi

tu auras déjà compris ce que veut dire Ithaque.

Vinicio Capossela (1965- ) est un de ceux qui ont repris des thèmes mythologiques au XXIe siècle. Il écrit par exemple une belle chanson, Le Sirene, dans un disque plein de références à l’Antiquité, Marinai, Profeti e Balene, de 2011. Les Sirènes viennent évidemment de l’Odyssée d’Homère, où elles attirent les mortels par leurs chants sublimes pour les entraîner avec elles au fond de la mer et dans la mort. Capossela dit qu’il lit l’Odyssée comme « des récits de mes oncles ou de mes grands-parents qui ont vécu dans l’autre siècle » (Cf. www.Note spillate.com/2011/04). Faut-il écouter les sirènes ou se mettre de la cire dans les oreilles, rentrer chez soi et s’attacher au mât de l’habitude ? Les sirènes ne sont pas que mythologie, elles font partie de notre vie quotidienne, comme une « nuit de bière » :

Le Sirene

Le Sirene

Le sirene ti parlano di te

quello che erice

come fosse per sempre

le sirene

non hanno coda nè piume

cantando solo di te

ne parlant que de toi dans leurs chants

l’uomo di ieri

l’uomo che eri

a due passi dal cielo

tutta la vita davanti

tutta la vita intera

e dicono

fermati qua

fermati qua

le sirene ti assalgono di notte

create dalla notte

han conservato tutti i volti

che han amato e che

loro hanno le sirene

se te le cantano in coro

e non sei più solo

e il meglio di te

è un canto di sirene

e si sentono il rimpianto

di quanto è mancato

quello che hai previsto e non avrai

loro te lo danno

solo col cantori

ti cantano di come sei venuto dal niente

niente sarà.

uhhhhhhhhhhhhhhhh

le sirene sono una notte di birra

e non viene più l’alba

sono i fantasmi di strada

che arrivano a folate

e hanno voci di sirene.

limpidi e orecchie di cera

per non sentirle quando è sera

per rimanere saldo

legato all’abitudine

ma se ascolti le sirene

non tornare a casa

perchè la casa è

dove si canta di tele

ascolta le sirene

non smettono il canto

nelle veglie infinite cantano

tutta la tua vita

chi eri tu

chi eri tu

chi eri tu chi eri tu “lemosino” ?

perchè continuare fino a vecchiezza

fino a stare male

già tutto qua

fermati qua

non hai che dove andare

le sirene non cantano il futuro

ti danno quel che è stato

il tempo non è gentile

se ti fermi ad ascoltare

ti lascerai morire

perchè è tanto incessante

d è pieno d’inganni

e ti toglie la vita

non te la scarta no.

uhhhhhhhhhhhhhh

Les Sirènes

Les sirènes te parlent de toi

celui que tu étais

comme si c’était pour toujours

les sirènes

n’ont ni queue ni plumes

ne parlant que de toi dans leurs chants

l’homme d’hier

l’homme que tu étais

à deux pas du ciel

toute ta vie devant toi

toute ta vie entière

et elles disent

arrête-toi là

arrête-toi là

les sirènes t’assaillent de nuit

créées par la nuit

elles ont conservé tous les visages

qu’elles ont aimé et qu’elles ont,

elles ont les sirènes

et elles te les chantent en chœur

et tu n’es plus seul

et le meilleur de toi

c’est un chant de sirènes

et on les entend, le regret

de tout ce qui t’a manqué

ce que tu as prévu et que tu n’auras pas

elles te le donnent

seulement avec leurs chants

elles te chantent comment tu es venu du néant

ce ne sera rien.

uhhhhhhhhhhhhhhhh

les sirènes sont une nuit de bière

et l’aube n’arrive plus

ce sont des fantômes de rue

qui arrivent en rafale

et elles ont des voix de sirènes.

Soyez limpides avec des oreilles de cire

pour ne pas les entendre quand c’est le soir

pour rester solide

lié à l’habitude

mais si tu écoutes les sirènes

ne rentre pas chez toi

parce que la maison est

là où l’on te parle en chantant

écoute les sirènes

elles n’arrêtent pas leur chant

dans leurs veilles elles chantent à l’infini

toute ta vie

qui tu étais

qui tu étais

qui tu étais « toi qui demandes l’aumône » ?

pourquoi continuer jusqu’à la vieillesse

jusqu’à se trouver mal

tout est déjà là

arrête-toi là

tu n’as rien où aller

les sirènes ne chantent pas l’avenir

elles te donnent ce que tu as été

le temps n’est pas aimable

si tu t’arrêtes à les écouter

tu te laisseras mourir

parce qu’il si incessant

et plein de tromperies

et il t’enlève la vie

elles ne te la mettent pas au rebut.

uhhhhhhhhhhhhhh

D’autres encore ont chanté Ulysse et Ithaque : Enrico Ruggeri (Ulisse, dans Fango e stelle de 1996) ou Caparezza (Ulisse, dans Le dimensioni del mio caos, de 2008) qui ne fait qu’utiliser le nom d’Ulysse comme protagoniste du personnage d’Ilaria. Ce n’est que dans d’autres chansons qu’il se référera à des personnages de l’histoire italienne pour écrire des attaques féroces contre les pouvoirs politiques contemporains et contre l’Église d’aujourd’hui, mais ce seront des personnages d’une histoire récente, Galilée, Savonarole, Giordano Bruno et Jeanne d’Arc : nous en reparlerons plus loin à propos de Sogno eretico, 2010. La mythologie est loin.

Par contre, un des textes les plus récents à citer Ulysse est celui d’Articolo 31 (1990- ), en 1998, Nessuno, Personne. Mais Ulysse n’est évoqué que par le nom qu’il avait donné à Polyphème, « Mon nom est Personne », et il devient le symbole de cette humanité anonyme, cette masse de gens qui sont ignorés, privés de nom, dans la société contemporaine, écrasés par les « Polyphèmes », ces pouvoirs qui empêchent les « Personne » d’exister vraiment et d’être reconnus. Mais ce n’est qu’une référence formelle, à l’opposé du récit d’Homère où Ulysse, aristocrate et roi d’Ithaque ne peut en rien s’assimiler à un anonyme dont il est le contraire. C’est cependant une interprétation originale du texte grec ou dantesque, car là aussi, le « Personne » va l’emporter sur le Cyclope, David contre Goliath, héros populaire qui sera vainqueur du système de pouvoirs qui l’opprime. Victoire de la « Révolution » ! Articolo 31 (créé en 1990, actif jusqu’en 2006, et depuis, on ne sait pas trop …) est un des meilleurs représentants des « Posse » d’origine, fidèles jusqu’au bout à ce qu’exprimaient les jeunes noirs du Bronx qui ont stimulé la naissance du hip-hop (Voir notre dossier sur le rap et l’édition du 16 mars 2017 des Nouvelles de ces derniers temps, sur Actu).

Nessuno

Qual'è il tuo nome ? Il mio nome è Nessuno. Come scusa ?

Preferisco essere chiamato Nessuno.

Piacere io sono Nessuno nei miei giorni pesi tu non mi vedevi. Non ero nella lista degli attesi. Vengo da una generazione di disillusi. Dal video lesi educati ad essere ambiziosi e poi scaricati a terra tipo pesi, di zavorra da una mongolfiera, ma ora è la mia era, uscito dall'anonimato con la sensazione di un evaso da galera. Una prigione di ignoranza a cui un tribunale occulto mi diede l'ergastolo, ma io riscrissi il mio capitolo. Ed ora mi conosci. J.Ax, quello degli Articolo.

Io sono Nessuno e rappresento tutti quei Nessuno che mi stanno intorno. Persi in una routine uguale giorno dopo giorno. Sconvolti sul limite estremo. Per tutti i Polifemo, che primo o poi ti accecheremo.

Tu giornalista, che ora mi insegui per lo scoop, ti ricordi ? Quando venni da te a parlarti, eri occupato troppo dal tuo pop. Trovasti solo il modo di screditarmi senza nemmeno prima ascoltarmi e tu musicista, che ora copi il mio sound. Quando prima dicevi che l'hip-hop non era musica. Adesso sembri un imitatore povero clown un pugile che sul mio ring va giù al primo secondo del primo round, mi fa venire il down. Il ricordo di zero possibilità offerte dopo il mio diploma. Vedevo gente fare strada grazie ad un amaro e un bagnoschiuma. Sono solo fatti miei. Ma io sono la prova che non ho fatto strada grazie alla mia faccia, tipo Raoul Bova. Vedevo attori prendere premi, grazie ai cognomi, attrici e vallette presentarci andare avanti a pompini. Io col cognome contadino e zero attitudine al pompino timbravo il cartellino e quale oro, aveva la merda in bocca il mio mattino e adesso che persino ho girato le strade di New York in limo. Chiedimi chi sono e ti risponderò : Nessuno.

Io sono Nessuno e rappresento tutti quei Nessuno che mi stanno intorno. Persi in una routine uguale giorno dopo giorno. Sconvolti sul limite estremo. Per tutti i Polifemo, che primo o poi ti accecheremo.