Milano e altre città lombarde

Sommaire

Histoire de Milan

Chapitre 1 : Milan des origines à 1508

Chapitre 2 : Milan de 1508 à 1700

Chapitre 3 : Milan de 1700 à 1861

Chapitre 4 : Milan de l’Unité à aujourd’hui

Table des matières

Annexe 1 – Milan, croissance en largeur et en hauteur : l’arbre et la tour

Chapitre 1 : Milan des origines à 1508

1 – Milan celte, romaine et ambrosienne

Milan (Mediolanum) est-elle née romaine ? … Non, elle exista avant Rome, son site est occupé par les Celtes Ligures dès l’âge de bronze (3000 – 1000 av. J.C. : les tombeaux de la Cattabrega, près de Crescenzago), car elle est au centre d’une région fertile de plaine ; puis arrivèrent à l’Âge de Fer (1000 – 500 av.J.C. : tombeaux près de Milan) des groupes d’Ombriens et de Vénètes, et elle devient la capitale des Gaulois Insubriens, entre le Ve et le IVe siècle av. J.C., venus de Gaule et appelés « gaulois » par les Romains, avec leurs cousins Boi, Sénons et Lingons bien connus des Grecs et des Étrusques. Ils fondèrent la ville sous la conduite de leur chef légendaire Belloveso vers l’an 400 av. J.C., avec le nom celtique de Mitt-land latinisé en Mediolanum = au milieu de la plaine (cf. d’autres villes gauloises au nom d’origine celtique, Moiliens Meuliens, Miolan). Une légende voulait que Belloveso ait trouvé une truie à demi couverte de laine (in medio lanae) qui resta symbole de Milan jusqu’au IVe siècle. D’autres hypothèses expliquent la naissance de Milan par la commodité de son site à la confluence de deux fleuves, qui en favorisait la défense. Le centre de la ville aurait été piazza Duomo où, selon Polybe, les Celtes auraient adoré une divinité, Belisama, équivalent d’Athéna ou de Minerve.

Pour renforcer leur présence, ils luttèrent contre les Taurini et contre les Étrusques, dont ils détruisirent la ville de Melpo en 396 av. J.C. Les Romains commençaient alors leur remontée vers le Nord, ils furent vaincus par les Gaulois dirigés en 390 par Brennus qui ravagea Rome. Mais le consul Furius Camillus les vainquit en 367 av. J.C. près d’Alba, et la frontière fut repoussée à la plaine du Pô à partir de 235 av. J.C.

Les Romains conquirent Mediolanum en 222 av. J.C., et toute la région avec la conquête de Côme. Les Insubriens et les Boi profitèrent de la descente d’Hannibal en 218 av. J.C. pour s’allier aux Carthaginois et reprendre Crémone, et ils ne furent définitivement soumis à Rome qu’à partir de la défaite d’Hannibal à Zama en 202 av. J.C. ; Milan fut reprise en 196 av. J.C. et se transforma en castrum romain (ville fortifiée), avec un ensemble de murailles de plus de 3 kms en pierres et briques, dont il ne reste que 32 m. rue San Vito ; elle avait 4 portes, dont la porte Ticinese, sur la route de Pavie, conserve une tour au Carrobbio ; on a encore la trace de rues orthogonales au Forum, et des dalles de pavement en pierre de Vérone sous la basilique Ambrosienne ; le Musée archéologique conserve 2 colonnes toscanes et un chapiteau ionien « en corne de bélier », qui suggèrent un temple et un portique, que Virgile connut sans doute quand il vint étudier la rhétorique à Milan en 54-53 av. J.C. Peut-être connut-il aussi le Théâtre dont les fondations se trouvent sous la Chambre de Commerce.

La véritable intégration dans la romanité se fit avec Jules César qui, entre 58 et 51 av. J.C. créa dans la région les bases logistiques nécessaires à la conquête de la Gaule. C’est là, selon l’anecdote, qu’il découvre le beurre gaulois, alors qu’il ne connaissait que l’huile latine ! L’aire du castrum s’étendait environ sur 50 hectares, en forme de carré approximatif avec des côtés de 700 mètres (Cf. la structure de la Turin romaine), dont un angle est encore reconnaissable dans le tracé des rues Cornaggia et Disciplini (frontière méridionale des murailles). Le Forum se trouvait vers la place San Sepolcro, et on en trouve des traces dans les souterrains de la basilique Ambrosienne où se croisaient le cardus maximus et le decumanus maximus, au bout desquels s’ouvraient les 4 portes, la Romana (vers via Maddalena et piazza Missori), la Ticinensis (au Carrobbio), la Vercellina (croisement via Brisa et via Santa Maria alla Porta) et la Nova (place de la Scala). Après la conquête de la Gaule, César fait attribuer aux villes de la Gaule Transalpine le titre de Municipium civium romanorum qui les dotait d’un gouvernement municipal autonome, avec le droit d’élire leurs propres magistrats. Sous Octave Auguste, Milan devint chef-lieu de la XIe région d’Italie. En 48 après J.C., l’empereur Claude accorda la citoyenneté romaine à toute la Gaule transalpine, et Milan devint Colonie impériale, au cœur du système administratif et commercial romain, dans toute la vallée du Pô, puis du système militaire à partir du moment où il fallut combattre les premières invasions « barbares » venues du Nord.

À la fin du IIIe siècle, l’empereur Dioclétien divise l’empire en deux parties, et fait de Milan la capitale de la partie occidentale avec Marcus Aurelius Valerius Maximien pour empereur (286-305). Milan devient donc une capitale d’empire, en concurrence avec Rome, et elle reçoit la cour, l’armée, le gouvernement et tout ce qui est nécessaire à leur fonctionnement et à leur gloire, constructions, approvisionnement, ameublement, arts somptuaires. Maximien, qui avait pris le titre de Herculius, fit construire un second cercle de murs de 4,5 kms de long, entouré de fossés ; une des tours subsiste près du Corso Magenta (Cf. photo ci-dessus, dans le jardin du Musée archéologique) : il y fit ajouter 4 nouvelles portes, la Comacina (Via dell’Orso / Ponte Vetero), la Jovia (Vie San Giovanni sul Muro / Puccini), l’Argentea (piazza San Babila) et l’Herculea (Vie Cavallotti / Durini) Il embellit la ville de monuments comme les Thermes Herculéens (maintenant sous le Corso Europa) où on a retrouvé le torse d’une statue d’Hercule, copie de l’Hercule Farnese du Musée de Naples, et un grand Cirque (450 m. par 85 m.) dont l’une des tours constitue le clocher de San Maurizio Maggiore (Cf photo à droite) et à côté duquel se trouvait le palais impérial (Cf. l’église de San Giorgio « al Palazzo »). Il ordonna la construction de son mausolée et d’un sarcophage en porphyre rouge d’Égypte, aujourd’hui baptistère de la Cathédrale (Cf. photo ci-dessus à gauche). Les pilastres des arcades de deux magasins monumentaux se trouvent aujourd’hui à San Simpliciano. D’un temple restent les 16 colonnes transportées dans l’église de San Lorenzo Maggiore (Cf photo à droite). De l’époque romaine restent encore de nombreux objets de sculpture et de peinture, comme la tête colossale de Jupiter retrouvée près de la Porte Giovia, ou des sarcophages et des monnaies (Cf. photos à gauche : tête de Jupiter, et page suivante : sarcophage de l’ère constantinienne, et monnaie portant la tête de Maximien).

C’est à Milan que l’empereur Dioclétien décrète les persécutions les plus dures contre les chrétiens qui étaient remontés jusqu’à Milan dès le 1er siècle grâce à St Barnabé, selon la légende, cousin de Marc l’Évangéliste et compagnon de saint Paul (mais il n’est jamais venu en Italie) et plus probablement par le grec Anatalone, qui aurait été le premier évêque de Milan (53-61). Au second siècle sont martyrisés à Milan Saint Vital, sa femme Valérie et ses fils Gervais et Protais ; Victor, Nabor et Félix y furent aussi martyrs sous Maximien, soldats maures convertis au christianisme et qui avaient quitté l’armée, redécouverts par saint Ambroise.

C’est aussi de Milan que l’empereur Constantin proclama son Édit qui abolissait toute discrimination religieuse vis-à-vis du christianisme (313), avant que celui-ci ne devienne religion de l’État romain et qu’on ne lui restitue tous ses biens confisqués par le fisc romain. Aussitôt, le nombre de catholiques se multiplia, en particulier grâce à l’apostolat des évêques de Milan, dont on sait malheureusement peu de choses sûres, car les Milanais au XIe siècle arrangèrent l’histoire de leurs évêques pour leur donner une ancienneté aussi grande que celle des évêques romains. On parle d’un saint Anatole (Anatolone) qui aurait été envoyé par saint Barnabé, puis d’un saint Calimero, martyrisé et, selon une tradition fantaisiste, jeté dans un puits qui figure toujours dans l’église qui lui est dédiée à Milan (Ve siècle. Cf photo ci-contre de la basilique restaurée et du puits), puis d’un saint Mirocle, attesté pour avoir participé au Synode de Rome contre les donatistes (des « purs » qui refusaient la validité des sacrements délivrés par des évêques qui avaient cédé à la persécution et livré des textes sacrés aux Romains) en 313. On eut ensuite saint Eustorge (344-349), hostile à l’arianisme, auquel est dédiée une des grandes églises de Milan (Cf photo ci-contre), avant d’arriver à saint Ambroise (340-397), fils d’un préfet de Rome, haut fonctionnaire romain, nommé gouverneur à Milan où il fut élu évêque par la vox populi, de 374 à sa mort en 397, contre l’évêque arien Aussensius (355-374) soutenu par l’empereur Constance II ; il combattit les ariens, défendit les droits de l’église face à l’empereur et composa de nombreux ouvrages qui en font un des pères latins du christianisme. Il fut aussi grand constructeur, faisant édifier les plus grandes basiliques de Milan, la basilica Apostolorum (San Nazaro Maggiore), la basilica Martyrum (Sant’Ambrogio, 387), la basilica Salvatoris (San Dionigi) détruite au XVIIIe s. pour faire les Jardins Publics, la basilica Virginum (San Simpliciano, 397, décorée plus tard par les fresques représentant la victoire de Legnano sur l’empereur. Cf. photo ci-contre) et le baptistère di San Giovanni alle Fonti. Il poussa l’empereur Théodose à proclamer le christianisme religion officielle de l’empire et à interdire les cultes païens, et fit reconnaître le rite milanais (« ambrosien ») dans la musique sacrée.

Il faut ajouter d’autres églises, dont San Lorenzo Maggiore, dont les formes sont bien reconnaissables malgré les restaurations, et qui reste un des monuments chrétiens les plus importants (Cf photo page suivante : San Lorenzo Maggiore reconstituée comme elle était après les restaurations romanes).

2 – Milan de l’empire romain à la commune libre

Milan perd de son importance avec la crise de l’empire, et en 402, Honorius, fils et successeur de Théodose, lui ôte le titre de capitale de l’empire, inspiré par le général vandale Stilicon, son conseiller et tuteur. Milan subit alors le choc des invasions « barbares » : les Wisigoths passent les Alpes en 401, suivis des Burgondes appelés par Odoacre en 489, des Francs, des Vandales, des Huns (Attila dévaste la ville en 452) et des Goths d’Alaric venus de Grèce. Les envahisseurs furent séduits par l’opulence d’une ville mal protégée et commencèrent à la piller et à détruire les monuments. En 488, arrivèrent 100.000 Ostrogoths, population germanique d’origine ukrainienne, guidés par Théodoric, nommé consul et chef des armées par Zénon, l’empereur d’Orient. Théodoric l’emporta sur le roi barbare Odoacre qui avait déposé le dernier empereur romain en 476, et il s’empara de Milan en 493, malgré la défense des Burgondes, mais il déplace sa capitale à Ravenne et Milan ne reste qu’une des villes importantes à côté de Pavie ou Vérone. En 535, l’empereur Justinien envoya le général Bélisaire libérer l’Italie des Ostrogoths, et en 538, les citoyens milanais, plus latins que germains, chassèrent les Ostrogoths de la ville ; pour se venger, le Goth Uraia assiégea Milan, la conquit, détruisit toutes les églises et les maisons et massacra beaucoup d’habitants ; la mort de leur chef Totila mit fin à la domination des Goths en 551, et le général byzantin Narsès remporta la victoire.

En 568, trois ans après la mort de Justinien, arrivèrent des tribus germaniques et slaves, guidées par le Longobard Alboin. Les Longobards conquirent toute la plaine du Pô, jusqu’à Milan en 569, et bientôt presque toute l’Italie ; les autorités de la ville et le clergé s’enfuirent à Gênes pour un exil de 70 ans. Pavie fut proclamée capitale de l’empire longobard en 572 et Milan ne fut que la résidence d’un des « ducs » longobards (cf. la permanence du nom de « Cordusio », de Curia ducis, lieu où le duc exerçait son pouvoir).

Le royaume carolingien (774-888) maintint la capitale à Pavie, mais Milan, dirigée par un comes (comte), commença à reprendre de l’importance grâce à l’autorité de ses archevêques qui jouirent d’un grand prestige, dans la tradition d’Ambroise ; une vingtaine d’évêques dépendent de Milan, ils sont riches, propriétaires terriens, et souvent plus « seigneurs féodaux » que prêtres. Parmi eux, Ansperto da Biassono (868-881) fit restaurer les murailles, les églises et les hôpitaux, redonnant une vie commerciale à la ville par le développement des échanges avec l’autre côté des Alpes.

Pendant toute la période des Othon de Saxe, il y eut une solidarité entre les évêques milanais et les empereurs : l’archevêque Landolfo de Carcano investit Othon I le Salique roi d’Italie en 1024 dans la basilique de S. Ambroise ; l’archevêque Ariberto d’Intimiano (1018-1045) couronne Conrad II le Salique roi d’Italie à Milan en 1024 et empereur à Rome en 1026. Ariberto donne comme enseigne à l’armée milanaise le « Carroccio », qui allait accompagner les Milanais dans toutes leurs batailles durant le Moyen-Âge, avec le « biscione » (la couleuvre).

Un des symboles militaires de Milan, auquel les troupes communales faisaient sans cesse référence pendant la bataille, était l’insigne avec la vipère qui dévore un enfant, le biscione. Tant que l’insigne était visible, rien n’était encore perdu et tout était possible. Plus tard, on retrouvera le biscione dans l’emblème des Visconti (couleuvre bleue sur champ blanc) ; aujourd’hui, nous la retrouvons sur le blason qui se trouve sur le capot de l’Alfa Romeo, la grande industrie automobile milanaise. Les origines de cet objet symbolique sont antérieures à l’époque communale. La légende qui veut que l’emblème ait été pris sur le bouclier d’un Sarrasin n’a aucun fondement. Il est au contraire plus probable qu’il ait été pris à un symbole totémique longobard, devenu ensuite symbole militaire de la ville. La première opération qui devait être accomplie quand les troupes installaient leur campement était de placer la vipère en haut d’un lance ou sur la branche la plus haute d’un arbre. L’emblème fut déjà le drapeau de la commune durant la croisade de 1100. Bien plus, les drapeaux milanais qui allèrent en Terre Sainte furent au nombre de deux : l’un avec la vipère bleue sur champ blanc, flottait sur le campement pendant les périodes de trêve ; l’autre, avec la croix rouge sur fond blanc, flottait durant la bataille. Au terme de la croisade, dans la bouche de la vipère fut placé un enfant sanglant.

La reprise économique et démographique se confirme au Xe siècle. Très influente est la couche sociale des plus grands feudataires archi-épiscopaux, les « capitanei », détenteurs de propriétés, châteaux et droits seigneuriaux sur le territoire. À côté d’eux se trouvaient les « valvassori », insérés dans la hiérarchie féodale et chevaliers, mais de rang inférieur, et une nouvelle classe de « cives », marchands, artisans, notaires, juges, qui obligea les nobles à un accord en 1044. En 1097, ils constituent ensemble un Consulat, première expression institutionnelle de la Commune, qui revendique le gouvernement de la ville ; elle se réunissait dans le « brolo » (le jardin) de l’archevêque, puis s’émancipa de sa tutelle, en s’installant dans le palais communal, le « broletto ».

Les luttes de classes furent donc dures dans cette progressive invention de la Commune milanaise, se croisant avec les luttes pour la conquête du pouvoir dynastique en Italie et avec les concurrences pour le choix de l’évêque. Trois évêques ont eu un rôle particulièrement important, d’abord Landolfo da Carcano, élu en 979 par la volonté de l’empereur Othon II ; cette élection causa de violents troubles sociaux, qu’il réussit à calmer en rendant héréditaire le droit pour les nobles (appelés capitanei de par leur propriété d’un fief in capite, à leur nom) d’encaisser les revenus des paroisses ; cela donna aux capitanei (les milites maiores) un pouvoir de plus en plus grand qui mécontenta les valvassores (secundi milites) qui n’étaient que leurs vassaux et étaient donc souvent en violente opposition à eux et à l’archevêque. Landolfo eut pour successeur Arnolfo da Arzago (998-1018), très amateur de luxe et favorable à l’empereur, puis Ariberto d’Antimiano (1018-1045), élu avec l’appui des capitanei et de l’empereur, qui réorganisa l’Église de Milan, fonda le monastère et l’hôpital de san Dionigi et fit reconnaître la suprématie de l’évêque de Milan sur les autres évêques du Nord, entre autres celui de Ravenne (Voir ci-dessus sa tombe dans la cathédrale de Milan).

C’est en 1035 qu’éclata la première révolte des valvassori, qui trouvèrent appui auprès de Lodi hostile à Ariberto qui lui avait imposé par les armes son évêque Ambroise et dont certains territoires étaient des fiefs contrôlés par des nobles milanais. L’empereur intervint, – occasion pour lui de diminuer le pouvoir de l’évêque de Milan –, fit interner Ariberto ; mais celui-ci fut délivré par les Milanais, et Ariberto, craignant une réaction de l’empereur, fit renforcer les murailles (et c’est à cette occasion qu’il institua le Carroccio comme emblème de l’armée). L’empereur Conrad II assiégea en vain la ville, et abandonna finalement, après avoir cependant laissé un cadeau empoisonné, la Constitutio de feudis (mai 1037) qui étendait aux valvassori le caractère héréditaire des fiefs. Le peuple milanais soutint Ariberto qui lui apparaissait comme le meilleur gage d’autonomie de leur ville.

Il y eut une seconde explosion sociale, en 1042, celle des cives guidés par un noble dissident, Lanzone da Corte ; ils chassèrent de la ville capitanei et valvassori avec leurs familles que l’archevêque accompagna. On arriva à l’accord de 1044. La noblesse perdit pour un temps son pouvoir et une égalité sociale légale s’établit : c’étaient les bases de la Commune.

L’évêque suivant fut Guido da Velate (1045-1071) imposé par Henri III ; sous son épiscopat, la simonie et le concubinage se répandirent dans une partie importante du clergé. Cela produisit une réaction populaire très forte, celle des Patarins, qui affirma sa volonté de réformer ce clergé corrompu. « Patarino » signifiait « chiffonnier », du nom de la Pataria, un quartier pauvre de Milan. Ils avaient pour chefs des moines soldats comme Arialdo da Carimate et Landolfo Cotta, et un noble laïc, frère de Landolfo, Erlembaldo Cotta (Voir ci-contre le bas-relief du XIXe siècle à san Calimero de Milan). Ils luttèrent militairement contre les nobles qui soutenaient le parti épiscopal. Ils connurent une reconnaissance grâce à l’élection d’un des leurs, Anselmo da Baggio, comme pape, sous le nom d’Alexandre II, en 1061 ; celui-ci amorça la réforme du clergé poursuivie par ses successeurs Grégoire VII (1073) et Urbain VIII (1088). Guido da Velate et les prêtres concubins s’opposèrent aux réformes, en les présentant comme une atteinte à l’autonomie de l’Église ambroisienne. Excommunié par l’évêque, Arialdo obtint finalement l’excommunication pontificale pour Guido da Velate qui provoqua contre lui des troubles, le fit arrêter, torturer et jeter dans le Lac Majeur en 1066 (Voir page précédente le martyre de S.Arialdo à san Calimero de Milan). Guido fit acte de soumission au pape, mais vendit son diocèse à un de ses disciples, Gotofredo da Castiglione, qui fut approuvé par l’empereur Henri IV en 1071. Ses partisans firent assassiner Erlembaldo, qui fut canonisé comme martyr avec son frère par Grégoire VII. mais Henri IV nomma à Milan un autre évêque excommunié par le pape, Tebaldo da Castiglione (1075-1085). Le pape Grégoire VII l’emporta finalement sur l’empereur Henri IV, lui imposant sa soumission au château de Canossa. Le mouvement patarin s’arrêta vers le fin du siècle, et les franges qui subsistèrent n’acceptèrent pas les décrets publiés par Urbain II en 1089, qui déclaraient valides les sacrements délivrés par des prêtres simoniens ou corrompus ; elles furent assimilées aux cathares et condamnées comme hérétiques.

Au milieu de ces troubles religieux, Milan s’était enrichie de la participation des trois classes de citoyens, et mettait au point un nouvel ordre territorial. On a connaissance de l’existence d’un premier Consulat dès 1097 ; en faisaient partie des représentants des différentes classes ; parfois c’était un noble qui représentait les cives, comme ce fut le cas de Lanzone da Corte. L’institution communale fut le résultat de ce pacte : le Magistrat des Consuls entra en fonction dès 1099, et en 1122, la ville fut représentée par 20 Consuls, même si l’archevêque restait formellement son chef. Milan commença alors son expansion territoriale aux dépens des communes voisines plus faibles, pour mieux contrôler le commerce de l’aire transalpine et assurer l’extension des intérêts fonciers de ses citoyens riches ; cela provoqua de nouveaux conflits, avec Côme (soumise en 1127) et Lodi (détruite en 1111).

Le succès de la première croisade (1096) poussa en Lombardie une foule de pauvres, immigrés, chômeurs, à partir pour la Terre Sainte, 200.000 selon les Chroniqueurs du temps, mais en réalité autour de 20.000. Peu de soldats, aucune discipline, beaucoup de vieillards, de femmes et d’enfants guidés par Anselme, archevêque de Milan. Ils partirent en septembre 1100, et arrivèrent à Constantinople déjà largement fauchés par la maladie et la fatigue. Difficiles à contenir, ils se livrèrent au pillage ; ils reprirent la route de la Terre Sainte en mai 1101 et furent massacrés par les Turcs, tandis que femmes et enfants étaient emmenés en esclavage. Cela a inspiré à Giuseppe Verdi son opéra Les Lombards à la première croisade, sur livret de Temistocle Solera, créé à la Scala de Milan en 1843.

Le « Carroccio » était un grand char à quatre roues, tiré par des bœufs, sur lequel, devant le gonfalonier de la commune de Milan, était dressé un autel. Pendant le combat, le prêtre célébrait la messe et un clerc sonnait en permanence la « martinella », une cloche placée sur l’autel. Il semble que le carroccio ait été une invention de l’archevêque Ariberto d’Antimiano (1039), qui la proposa comme symbole de la liberté et de la foi religieuse de la commune. Sa perte était considérée comme une honte. Il fut ensuite adopté aussi par d’autres communes, jusqu’au XIVe siècle.

3 – Milan, le conflit avec l’empereur sous les Hohenstaufen

Après la fin de la dynastie carolingienne, qui s’est éteinte avec la mort de Charles III le Gros en 887, la couronne impériale passa à l’Allemagne, tandis que la France se développait comme unité nationale. Sous la dynastie de Saxe (les Othon), l’autorité des empereurs fut pratiquement éteinte en Italie, même si Othon I franchit les Alpes pour se faire couronner empereur en 962. Mais au début, les princes allemands ne furent pas convaincus de l’utilité d’une politique italienne. Cependant peu à peu, l’Italie du Nord devint dépendante des événements politiques allemands, parce que devint dominante l’idée que le Saint Empire Romain devait faire revivre la grandeur de la Rome impériale, donc l’empereur devait aussi être roi d’Italie. Les candidats au Royaume d’Allemagne étaient d’une part les partisans de la maison de Bavière, les Guelfes (de Welf, le chef de la souche) et de l’autre les partisans de la maison des Hohenstaufen de Souabe, gibelins (de Weiblingen, château de Conrad III). En 1152, Conrad III, proche de la mort, donna la couronne d’Allemagne à Frédéric de Souabe, beau jeune homme et grand guerrier aux cheveux fauves qui lui valurent le nom de « Barberousse ». Frédéric et ses successeurs eurent toujours l’idée laïque de la puissance impériale destinée à faire respecter la loi, rétablir l’ordre et la paix, indépendamment de la papauté ; ils voulaient aussi unifier l’empire de l’Allemagne à l’Italie. Cette distinction entre pouvoir temporel de l’empereur et pouvoir spirituel du pape était nouvelle, dans une période où la papauté était affaiblie par les luttes entre les familles romaines pour la conquête du pouvoir, et par un grand niveau de corruption.

« Frédéric Barberousse ne pouvait en aucune façon renoncer à l’Italie, « espace vital » pour restituer puissance, prestige et nouvelle dignité à l’autorité impériale. Il ne s’agissait pas seulement d’étendre ou, mieux, de consolider la domination et le contrôle sur les fiefs et les villes. Cela pouvait être un premier objectif, certes pas tout à fait négligeable, mais, sous l’angle de la simple conquête et reconquête, il ne se différenciait pas de façon substantielle de ce qu’avait fait son prédécesseur en Allemagne pour reprendre le contrôle sur les grands feudataires divisés entre eux. L’Italie était surtout importante parce que l’empereur, qui était le chef de l’Occident chrétien, devait obtenir la reconnaissance de sa plus ample souveraineté politique et spirituelle à travers une sorte de consécration, d’acte officiel solennel accompli par la plus haute autorité de l’église, le pape. La soumission de l’Italie au pouvoir impérial était pour Frédéric Barberousse le premier objectif dans le temps, la prémisse nécessaire pour atteindre l’autre objectif plus important : le couronnement à Saint Pierre de Rome. Un plan stratégique qui était certainement dans les intentions de Conrad III et, avant lui, de Lothaire, mais qui ne put pas être réalisé à cause des luttes dynastiques et des discordes qui avaient éclaté en Allemagne après la mort de Henri V. Frédéric Barberousse, après avoir réglé la situation de l’Allemagne, se tourna vers l’Italie où il espérait pouvoir faire valoir son autorité sans rencontrer de résistances trop fortes. Mais son action politique en Italie ne fut pas tout à fait facile. Pourtant voilà que l’occasion pour intervenir lui fut fournie par la demande d’aide de quelques grands feudataires du Nord en lutte avec la commune de Milan » (Storia degli italiani, 1974, n° 3, p. 42).

En effet, à Constance, Frédéric rencontra quelques délégués de la ville de Lodi qui venaient se plaindre de la domination violente de Milan, qui, en se renforçant, manifestait son désir d’expansion et de contrôle sur le commerce de la plaine du Pô et qui avait détruit la ville en 1111 et chassé ses habitants. Or Frédéric avait aussi à se plaindre des Milanais qui refusaient de payer leurs tributs ; il envoya à Milan un mandataire dont les Milanais se moquèrent. Frédéric décida alors de descendre en Italie en 1154, il réunit les villes et les fiefs et reconquit ceux qui s’opposèrent à son ordre de se soumettre à lui, en restituant les droits féodaux usurpés dans la période de faiblesse de l’empire : Rosate, Trecate, Galliate, Chieri, Asti, Tortona. Ce fut alors que les villes italiennes se divisèrent entre guelfes et gibelines. Même les créneaux des murailles se divisèrent entre « guelfes » (carrés ou rectangulaires) et « gibelins » (en queue de pie). Frédéric descendit ensuite à Rome où il fut couronné empereur par le pape Adrien IV le 18 juin 1155 (Cf ci-contre, Miniature du « Miroir Historial » de Chantilly). Puis, souvent attaqué par les communes où il passait, il retourna en Allemagne pour deux ans. Milan profita alors de son absence pour conquérir à nouveau Lodi, qui fut détruite et incendiée le 6 janvier 1158 ; ainsi elle éliminait l’important marché de Lodi qui faisait concurrence au commerce milanais, et elle outrageait l’empereur, protecteur de Lodi.

Barberousse descendit alors à nouveau en Italie pendant l’été 1158, avec une armée de 100.000 hommes et sous l’étendard impérial, avec l’aigle noir ; il fit reconstruire une nouvelle ville de Lodi, vainquit Milan qui dut se rendre le 7 septembre, et convoqua une diète à Roncaglia pour faire préciser ses droits financiers et administratifs sur toute l’Italie, en subordonnant les autonomies communales au contrôle impérial (autorité sur les duchés et marquisats, droits de justice, de percevoir des taxes et dîmes, réduction des fortifications de nombreuses villes, etc.).

Milan, la Ligue Lombarde et les Hohenstaufen

De nombreuses villes ne tardèrent pas à se révolter contre les décisions de la Diète. La première fut Crema en janvier 1159, elle fut suivie par Milan. Tout tendu vers son idéal de paix universelle assurée par l’empire et persuadé que ce n’étaient que des tumultes locaux et pas des révoltes, Frédéric n’ordonna pas de représailles. Les Milanais firent alors une sortie en avril 1159 et prirent Trezzo où se trouvait le trésor impérial ; Brescia, Piacenza et Gênes se rapprochèrent de Milan. Frédéric décida alors de réagir et assiégea d’abord la petite Crema pendant sept mois. La lutte fut féroce : « Un jour, l’empereur lui-même courut au galop avec un groupe de guerriers vers la fidèle Lodi pour demander des chars de bois et des bœufs en nombre assez grand pour combler le fossé et tenter de franchir les murs. On prépara de gigantesques machines de guerre, d’énormes châteaux de bois et de fer ; mais les habitants de Crema réussirent toujours à brûler les tours mobiles avant qu’elles s’approchent des murs. Frédéric fit alors attacher aux machines les otages que les habitants de Crema lui avaient donnés en gage de fidélité aux décisions de Roncaglia. Les habitants de Crema semblèrent hésiter quand ils virent leurs compagnons sur ces tours mobiles qui avançaient vers les murs, mais ensuite un nuage de flèches partit de la ville assiégée et s’abattit sur les machines. Les prélats de la suite de Barberousse réussirent à obtenir de l’empereur que ces pauvres gens soient déliés : beaucoup étaient déjà morts.

La lutte se poursuivit désespérée. Sur les remparts, les habitants de Crema tuaient les prisonniers. Les impériaux en faisaient autant. Les sorties des uns alternaient avec les attaques des autres, sans cesse, dans le sang » (Storia degli Italiani, op. cit. p. 52). mais Crema dut céder le 25 janvier 1160, les habitants abandonnèrent la ville, que Frédéric fit détruire.

Ces luttes renforcèrent l’hostilité du pape Adrien IV, qui mourut le 1er septembre 1159. Les cardinaux se divisèrent en deux partis, celui du pape fit élire le siennois Rolando Bandinelli couronné sous le nom d’Alexandre III, et celui de l’empereur le romain Ottaviano Monticelli, qui devint l’antipape Victor IV. C’était le schisme, et Alexandre III excommunia son rival et l’empereur. C’était la seconde excommunication de l’empereur depuis celle de Henri IV par le pape Grégoire VII en 1076, quand le concile décida qu’un laïc (l’empereur) ne pouvait pas nommer les évêques ; l’empereur avait dû faire pénitence à Canossa pour obtenir la révocation de l’excommunication. L’excommunication de Frédéric encouragea les Milanais à reprendre la lutte et à s’emparer du château de Carcano, contraignant Frédéric à se réfugier près de Côme. Frédéric fit alors venir de nouvelles troupes d’Allemagne, et en mai 1161 il fit dévaster le territoire autour de Milan et assiéger la ville, en l’affamant. Les Milanais se rendirent à la fin de février 1162, sans conditions, et le 26 mars 1162, Frédéric s’empara de toutes les choses précieuses (statues, marbres, le Carroccio, les drapeaux, les armes, etc.) et fit détruire Milan en 8 jours, comme les Milanais avaient fait détruire Lodi, Pavie, Crémone et Côme.

Les forces étaient donc d’une part l’empereur et les feudataires, de l’autre l’alliance des communes « démocratiques », – qui auparavant s’étaient opposées aux feudataires et maintenant devaient combattre un empereur désireux de rétablir l’autorité politique et morale de Charlemagne, pour lui condition de paix –, avec le pape ennemi de l’empereur dans un grand conflit des deux pouvoirs politique et spirituel : pour le pape, les communes étaient une épine au flanc de l’empereur, et pour les communes, le pape apparaissait comme l’allié capable de mettre en crise l’empereur sur le plan militaire et idéologique. L’empereur soutenait une idéologie laïque de séparation entre les deux pouvoirs : l’empire assurait le bonheur des hommes sur la terre, par une paix universelle, tandis que le pape assurait leur bonheur spirituel éternel ; plus tard, Dante soutint cette idéologie laïque dans son traité De Monarchia. Mais le Saint Empire Romain était désormais une réalité précaire, rendue formelle par l’aspiration des communes à une association entre égaux.

Frédéric tenta en vain d’obtenir l’appui de Louis VII, roi de France, contre le pape Alexandre III, qui était soutenu par le clergé français. Peu à peu, à partir du 27 avril 1167, les Milanais commencèrent à rentrer dans leur patrie et à reconstruire la ville hors des murs, puisque Frédéric avait interdit de reconstruire à l’intérieur des murs, et à partir de mai, ils commencèrent à reconstruire les murailles, en renforçant le système de défense et de protection des eaux. La plus grande partie des communes, qui avaient une exigence de liberté, supportaient mal le pouvoir souvent despotique et cruel des podestats nommés par l’empereur qui ajoutaient les vols privés aux vols accomplis au nom de l’empereur : par exemple, une taxe de 25% pesait sur les revenus agricoles, et de 15% sur le revenu des locations. Les ennemis de Frédéric se multipliaient, et la république de Venise, préoccupée par le voisinage des terres impériales, réussit à créer une Ligue Véronaise anti-impériale avec Vérone, Trieste, Vicenza, Trévise, Padoue, l’empereur d’Orient et le pape ; les feudataires fidèles à Barberousse, comme le podestat de Vérone, furent chassés.

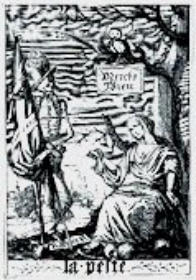

Frédéric descendit une nouvelle fois en Italie en 1163, il effectua le sac de Tortona avec l’aide de la fidèle Pavie. Il essaya en vain de signer une alliance avec Henri II, roi d’Angleterre, qui avait rompu avec le pape Alexandre III ; il tenta sans succès de renforcer la puissance du nouvel antipape Pascal III en lui faisant proclamer la sainteté de Charlemagne dont il fit exhumer la dépouille. Frédéric descendit de nouveau en Italie en 1166, conquit Ancône, et parvint à entrer dans Rome, mais une terrible épidémie de peste frappa son armée et il dut abandonner la ville et remonter vers le Nord, où s’était constituée la Ligue Lombarde entre Crémone, Brescia, Bergame, Mantoue, Milan et onze autres villes, le 7 avril 1167 à Pontida, près de Bergame, où elles avaient juré « guerre vive » à l’empereur (Voir page précédente la plaque commémorative). La Ligue conquit Lodi qui avait refusé de la rejoindre, et construisit dans le Montferrat une nouvelle ville fortifiée, appelée Alessandria, en l’honneur d’Alexandre III. La Ligue se renforça par l’adhésion de Parme, Plaisance, Ferrare, Modène, Bologne, Vérone, Vicence, Padoue, Trévise, Venise, Vercelli et Novare. Alexandre III contribua largement à financer la Ligue. Grâce à l’aide des Savoie, Frédéric réussit à échapper à la Ligue et à rentrer en Allemagne en franchissant le Mont Cenis. Il était toujours plus isolé : il avait fait nommer un nouvel antipape, Calixte III, après la mort de Pascal III le 20 septembre 1168 ; une partie du puissant clergé allemand continuait à soutenir Alexandre III, et Manuel I Comnène, était hostile à l’empereur.

Frédéric organisa un nouveau corps d’expédition en 1174 et revint dans la Péninsule en passant par le Mont Cenis, conquit Asti et assiégea la nouvelle forteresse d’Alexandrie, symbole de la Ligue. Malgré l’appui de Venise, il ne parvint pas à vaincre Ancône, défendue par l’empereur d’Orient. Le 6 avril 1176, l’armée de la Ligue, commandée par Anselmo di Doara et Ezzelino il Balbo, établit son campement près de Tortona, à 20 Kms de l’armée impériale. Le 29 mai 1176 commença la bataille de Legnano, où l’armée impériale fut mise en fuite, grâce à l’intervention des 900 chevaliers de la Compagnie de la Mort, commandée par Alberto da Giussano et de la Compagnie du Carroccio. Frédéric dut s’humilier devant le pape Alexandre III le 1er août 1177 et il fut libéré de l’excommunication (Cf. l’illustration à gauche) ; il dut signer avec les communes la paix définitive de Constance le 25 juin 1183. Il meurt durant la croisade dans un fleuve d’Anatolie en 1187, ayant, malgré la défaite face à la Ligue, réalisé un immense empire qui couvrait l’Europe de la Méditerranée à la Mer du Nord ; il avait reconquis le Royaume de Sicile par le mariage de son fils Henri VI avec Constance d’Altavilla, dernière fille de Roger II, fondateur de la dynastie normande : ainsi ajoutait-il la domination du Midi à la couronne impériale ; le mariage fut célébré à Saint-Ambroise de Milan le 27 janvier 1186, et le rite nuptial fut suivi du couronnement d’Henri VI, de la main de son père, « comme Charlemagne avait couronné empereur de sa main son fils Ludovic le Pieux » (Storia degli italiani, op. cit. p. 76).

La lutte continua avec les successeurs de Frédéric Barberousse. Un nouveau pape, Innocent III, fut élu le 8 janvier 1198, et il porta l’Église à une très grande puissance. Henri VI, le fils de Frédéric, régna jusqu’à sa mort en 1197. Pour la succession furent candidats Philippe de Souabe, frère de Henri VI, à qui celui-ci avait confié son fils Frédéric de 4 ans, et Othon de Welfen Brunswick, duc d’Aquitaine, qui se fit couronner par une minorité d’ennemis de la maison de Souabe le 9 juin 1198 dans la cathédrale d’Aix-la-Chapelle. Philippe fut retardé et couronné seulement le 8 septembre. Le guelfe Othon était appuyé par le roi d’Angleterre, par le comte de Flandre et par les villes de Cologne et de Milan, le gibelin Philippe par le roi de France et par la majorité des princes allemands.

La mort d’Henri VI laissait les communes libres ; elles reprirent alors leurs querelles entre la Ligue « guelfe » (Milan, Brescia, Mantoue, Vérone, Trévise, Novare, Vercelli) et Crémone, Bergame et Pavie « gibelines » qui soutenaient Philippe ; mais les villes se déclaraient guelfe ou gibeline moins pour la cause des prétendants allemands à l’empire que par rivalité et concurrences moins nobles. Crémone, devenue commune en 1098, avait, dès les Romains, une plus grande force militaire ; elle s’était alliée à Mathilde de Canossa et elle avait appuyé Frédéric Barberousse contre Crema et Milan à l’assaut de laquelle elle avait participé en 1160 et en 1162 ; elle avait aussi reçu l’appui des nobles de Brescia chassés de leur ville par le peuple. Au contraire les communes toscanes se rebellèrent contre l’empereur ; elles formèrent la Ligue de San Genesio sous la direction de l’évêque de Volterra et détruisirent le château de San Miniato, siège de l’administration impériale. Elles contraignirent d’autres villes, comme Arezzo, Perugia, Viterbo et Certaldo, à adhérer à la Ligue. Même Ravenne, Rimini, Senigallia, Fermo, Macerata et d’autres centres se réunirent en une Ligue pour se protéger tant de l’empereur que du pape Innocent III.

Pendant ce temps, le pape faisait préparer des documents où il revendiquait la possession des terres italiennes, selon toutes les donations qui lui avaient été faites par Constantin, Pépin et divers rois ou empereurs. C’était la conséquence de l’idéal théocratique du pape, qui considérait que l’Église devait être maîtresse de toute la terre et que l’empereur recevait son épée du pape ; le puissant pontife devait donc être à la fois spirituel et politique. Il obligea même le préfet de Rome à se déclarer fonctionnaire pontifical, malgré l’hostilité du peuple romain. Il niait ainsi la théorie des deux épées, affirmant qu’il n’y avait qu’une seule épée à deux lames, celle du pape.

Même en Sicile, le peuple se souleva contre l’armée impériale à la mort de Henri VI ; il était guidé par Constance d’Altavilla qui fit expulser les soldats allemands de l’île. Pas assez forte pour y parvenir, Constance s’appuya sur le pape Innocent III, et fit couronner Roi de Sicile en mai 1198 son fils Frédéric, qui jura fidélité au pape qui devint tuteur du Roi, avec le chancelier Pagliara, évêque de Troie comme conseiller, et en un certain sens premier ministre du Roi. La guerre entre le pape et l’empereur souabe se poursuivit dans le sud de l’Italie où était en cause la possession de la Sicile. L’autre problème était pour le pape de profiter de la situation pour « récupérer » le maximum de terres en Italie. La rupture entre l’empereur Othon et le pape se produisit en 1211. Othon fut vaincu et mourut en 1218, après sa grave défaite de 1214. Milan, qui avait toujours soutenu Othon, subit des rétorsions du pape qui paralysa le commerce de la ville en faisant saisir en Europe toutes les marchandises milanaises. Les autres villes de la Ligue alliées à Othon furent vaincues par la Ligue de Crémone. Après son triomphe au Quatrième Concile du Latran, ouvert le 11 novembre 1215, Innocent III mourut le 16 juillet 1216, remplacé par Honorius III, un cardinal de 90 ans.

UN FAUX HISTORIQUE : LA DONATION DE CONSTANTIN

La « donation de Constantin » est peut-être le faux le plus célèbre de l’histoire. Il se fonde sur une légende déjà répandue à Rome au Ve siècle, relative à Saint Sylvestre I, qui fut pape de 314 à 335, au temps de Constantin.

L’empereur, comme on le sait, publia en 313 le fameux Édit de Milan, qui reconnaît officiellement le christianisme. Selon la légende, l’empereur Constantin aurait décidé d’une persécution contre les Chrétiens : alors Sylvestre se serait réfugié dans une grotte du mont Soratte. Mais l’empereur (ainsi continue la légende) tomba malade de lèpre, et suite à une vision il fit venir à lui le pape, qui lui donna le baptême et en même temps le guérit. Constantin, reconnaissant, aurait gratifié le pape de nombreuses facultés et privilèges, et en plus lui aurait fait don « de la ville de Rome et de toutes les provinces d’Italie » et de l’Occident ; il lui aurait donné primauté sur les églises d’Orient. Ce faux fut probablement fabriqué à Rome au VIIIe siècle, quand le pape Étienne II, pour défendre l’Église et la papauté des Longobards du roi Astolphe, s’accorda avec Pépin, qu’il avait lui-même couronné roi des Francs. Pépin lui promit qu’il combattrait les Longobards, et qu’en cas de victoire il ferait don au pape d’une grande partie de l’Italie péninsulaire. La promesse ne fut tenue que pour une petite part ; toutefois le faux visait à « créer un précédent », c’est-à-dire un titre de légitimité pour les revendications du pape. La fausseté de la « donation de Constantin » fut démontrée par la suite par l’humaniste Lorenzo Valla, en 1440, avec son livre De falsa et ementita donatione Constantini » (Storia degli italiani, op.cit . n° 9, p.162) (Cf. ci-dessous, La donation de Constantin, Rome, Église des 4 Saints Couronnés, XIIIe siècle)

Frédéric II prit la succession impériale. Il avait épousé la princesse Constance, sœur du roi Pierre d’Aragon. Du mariage naquit un fils, Henri, qui fut nommé roi de Sicile quand Frédéric fut couronné empereur en 1220. Constance étant morte, Frédéric épousa Yolande de Brienne, fille du roi de Jérusalem, en 1225 ; il en eut un fils, Conrad ; presque en même temps, son fils Henri, de 15 ans, épousa Marguerite d’Autriche. Le nouveau pape, élu après la mort d’Othon III le 18 mars 1227, fut un cardinal de 80 ans, Ugolino di Segni, qui prit le nom de Grégoire IX, et eut comme premier but d’envoyer Frédéric en croisade. Frédéric ne partit pas, ce qui fut cause de la rupture entre les deux grands. Mais l’empereur rencontra le Sultan d’Égypte, avec lequel il avait d’excellents rapports, et il obtint qu’il lui remît pacifiquement Jérusalem et d’autres villes voisines. Cela contraignit le pape à accepter une réconciliation formelle avec Frédéric II en 1230.

Mais la lutte reprit vite entre Frédéric et le pape qui appuyait toujours plus les communes. Frédéric entendait l’empire comme une réalité universelle qui devait se soumettre à l’empereur, garant de la paix universelle. Face à lui, Grégoire IX répondait par l’évocation de la donation de Constantin : « Les prêtres du Christ sont pères et maîtres de tous les rois et de tous les princes chrétiens. L’empereur chrétien doit se soumettre dans ses actes non seulement au pontife mais aux simples évêques ». En 1236, la Ligue se reconstitua entre de nombreuses villes, Milan, Lodi, Alessandria, Côme, Novare, Brescia, Padoue, Trévise, Ferrare, Faenza et Bologne. Mais son armée fut vaincue par les soldats de Frédéric à la bataille de Cortenuova, où Frédéric s’empara du Carroccio, du podestat de Milan, et de 4000 prisonniers. Pourtant Brescia résista à l’assaut et redonna force aux communes, et en 1239, Grégoire excommunia Frédéric II.

Le nouveau pape, successeur de Grégoire, mort le 22 août 1241, fut Innocent IV, élu le 25 juin 1243. Il se réfugia aussitôt en France à Lyon, sous la protection du roi Louis IX. Après d’autres batailles, Frédéric II mourut le 13 décembre 1250, tandis que son fils Enzo était tombé prisonnier de Bologne.

Les fils de Frédéric continuèrent la lutte, mais Manfred fut tué en 1266 à la bataille de Bénévent contre l’armée de Charles d’Anjou appelée au secours par le pape Urbain IV. Charles d’Anjou fut alors nommé roi de Sicile à Naples, mais fut chassé par les Siciliens après la guerre des Vêpres du 1er mars 1282, et Pierre d’Aragon s’installa dans l’île où la famille d’Aragon régna jusqu’en 1410. Ce fut le début d’une période sombre pour la Sicile, après la présence de deux grandes cultures, arabe et normande.

Quant au dernier héritier des Souabe, Conradin, petit-fils de Frédéric II, né en 1252, il fut vaincu par Charles d’Anjou à la bataille de Tagliacozzo le 23 août 1268, et assassiné par lui le 29 octobre. C’était la fin des Souabe et le triomphe du pape et des Guelfes en Italie. C’était aussi la fin d’une époque : « On ne peut pas faire moins que d’admirer une dynastie qui fut toute composée de princes qui se sont distingués par leur talent et leur valeur, aimant et protégeant les arts et les sciences. Ils défendirent des idées très avancées pour les temps où ils vivaient et donnèrent leur protection et leur impulsion à tout type d’étude (…) Leur vision était peut-être trop avancée par rapport à l’époque où ils se trouvaient vivre et il ne fut pas possible de tirer tous les bénéfices possibles de la politique culturellement éclairée qu’ils menèrent. Ils connurent et firent avancer des idées qui n’étaient pas encore devenues de domaine universel, mais le fait est qu’ils entendaient se servir de ces idées seulement pour augmenter leur propre pouvoir (…) Mais heureusement les idées ont survécu et même, grâce à elles, l’humanité a progressé » (Storia degli italiani, op. cit. p. 309). La dernière tentative des empereurs pour dominer l’Italie fut celle de Henri VII, qui réveilla brièvement les espérances des Gibelins italiens (Cf. le soutien de Dante et la théorie du De Monarchia, de 1312-13, où il défendait l’indépendance de l’empire et la séparation des deux pouvoirs).

Henri VII (Arrigo VII) avait succédé à Albert d’Autriche, et il fut couronné dans la cathédrale d’Aix-la-Chapelle le 6 janvier 1309, avec l’appui du pape Clément V contre le roi de France Philippe le Bel, et contre le roi de Naples Robert II d’Anjou. Il était soutenu aussi par les Savoie, et à Milan par les gibelins Visconti contre les guelfes Della Torre. Il descendait de la maison de Luxembourg, ducs de la Basse Lorraine. Il eut le tort de vouloir reprendre la classique politique impériale et d’imposer son autorité à une Italie déjà organisée en communes.

Il descendit en Italie de Lausanne en octobre 1310, et fut accueilli à Turin par les Savoie. Puis il resta 4 mois à Milan où il nomma ses vicaires dans les diverses villes d’Italie. Mais les Milanais commencèrent à s’agiter quand Henri demanda un tribut de 50.000 florins et 50 otages. Il rencontra l’opposition de Crémone dont il fit détruire les murailles et les tours, et de Brescia à laquelle il imposa le démantèlement des enceintes et une amende de 70.000 florins. Il descendit ensuite à Rome, après avoir condamné les Florentins ; il y arriva le 6 mai 1312, aidé par les Colonna contre les Orsini. Il se fit couronner empereur à Saint Jean de Latran le 29 juin 1312, et partit assiéger en vain Florence, tandis qu’une grande partie du Nord se rebellait contre ses vicaires. Il décida finalement de revenir à Rome, assiégea Sienne, mais il tomba malade et mourut en août 1313. Fin d’une époque !

« Le succès obtenu par les Communes en s’opposant aux revendications de souveraineté de l’empereur porte à la constitution de beaucoup d’autres « seigneuries étrangères » et annule complètement la possibilité de former en Italie une unique, vaste seigneurie, un État. Cela peut décevoir ceux pour qui un État national centralisé recouvre une valeur intrinsèque ; mais peut-être le particularisme a-t-il été toujours une caractéristique de l’histoire des italiens » (Storia d’Italia, op. cit. n° 89, pp. 25-6).

4 – Milan, de la Commune à la Seigneurie des Visconti et des Sforza

La commune de Milan, comme beaucoup d’autres et avant les communes toscanes, se transforma vite en seigneurie. La fin de l’empire avait laissé l’avenir ouvert : en France et en Angleterre, ou dans le Royaume de Sicile, un État unitaire et centralisé avait déjà commencé à se former, représenté par des parlements composés de la noblesse féodale, du clergé et des bourgeoisies urbaines. En Italie du centre et du nord, la force des autonomies locales empêcha la formation d’un processus unitaire, et la concentration resta au maximum « régionale ». La commune ne fut jamais une « démocratie » au sens moderne, mais toujours un compromis entre un régime féodal et un élargissement de la participation à la vie politique des nouvelles forces de la « bourgeoisie » locale. Il ne faut pas oublier non plus que l’Italie fut toujours une civilisation urbaine, où l’évêque était puissant, et où la noblesse féodale domina toujours et dans la campagne, dans le château et à l’intérieur de la ville. À Milan, « dès l’âge pré communal, la communauté urbaine est encadrée et organisée par la couche des grands vassaux féodaux, les capitanes ou vassi in capite. Cette couche, qui est puissante aussi bien en ville que dans le « contado », agit en rapport étroit avec l’évêque et est assistée par les éléments économiquement les plus actifs des citoyens » (Storia d’Italia, Fabbri, Bompiani, 1989, p. 197) (Le « contado » est le territoire de campagne qui entoure la ville et qui fait partie de ses possessions).

Au début, dès le XIe siècle, il y eut des consuls élus par l’assemblée générale des citoyens, magistrature collective et temporaire, ni ecclésiastique ni liée aux pouvoirs féodaux (anciens marquis, comtes, vicomtes). Cette commune consulaire fut dès le XIIe siècle l’expression de l’aristocratie urbaine, dans un équilibre instable des forces économiques, sociales et politiques, des clans et des familles, et même la lutte contre Frédéric Barberousse ne fut pas une discussion des droits et de l’autorité de l’empereur, mais un élargissement des autonomies communales et une conquête de territoires de « contado » jusqu’alors dominés par les feudataires de l’empereur.

Mais dès la fin de la menace impériale, émergèrent les contradictions et les tensions entre aristocratie urbaine et couches bourgeoises ou « populaires » qui tendaient à favoriser la production et le commerce, en même temps qu’une participation politique élargie. À Milan, les couches d’artisans et de marchands, les « popolari », forment la « Credenza di sant’Ambrogio », tandis que les grands propriétaires fonciers et les grandes familles de vieille aristocratie communale constituent la « Motta », Società dei Gagliardi, qui gouvernent ensemble. Puis les contradictions les plus aiguës conduisirent à un remplacement des consuls par un « Podestat », forme de pouvoir personnel qui rappelle le fonctionnaire voulu par Frédéric Barberousse, qui correspond à une rationalisation du pouvoir exécutif. Dans une première période, le podestat fut un citoyen ; dans une seconde période, vers la moitié du XIIIe siècle, il devint un « forestiero » (un homme de l’extérieur, « di fuori ») étranger aux luttes des parties, plus efficace pour garantir l’ordre et la paix, parce que c’est un professionnel de la gestion politique, judiciaire et militaire. Quelquefois, on lui joint un Capitaine du peuple, expression du peuple, mais généralement choisi parmi les représentants de l’aristocratie urbaine, expert en diplomatie et dans l’exercice militaire et qui aura un poids politique toujours plus grand. En somme, la commune évolue vers une autre forme politique dominée par une oligarchie sur laquelle sera d’ici peu dominant un « Seigneur ». À Milan, deux familles se disputeront le pouvoir, les Della Torre (parti populaire guelfe élu par délibération de la Credenza di sant’Ambrogio) et les Visconti (parti gibelin et nobiliaire) qui l’emportèrent à partir de 1277. Au début, à côté du seigneur, se maintint l’organisation communale ; mais elle fut peu après privée de vie, et dut se soumettre à l’homme seul qui exigea des garanties constitutionnelles et eut recours à l’empereur pour obtenir le titre de « vicaire impérial » (ou pour d’autres de « vicaire pontifical »).

Une tendance des seigneuries fut aussi l’expansion par le moyen de la guerre, pour augmenter leur pouvoir, pour satisfaire l’ambition personnelle, pour garantir la sécurité aux frontières, et pour conquérir du prestige auprès des citoyens. De là vint l’idée de constituer une dynastie qui dure dans le temps.

Ainsi commença la Seigneurie : après la victoire des communes sur Frédéric II en 1237 à Camporgnano, les populaires élirent comme podestat Pagano Della Torre en 1240, en souvenir de son intervention décisive contre Frédéric. C’était un feudataire de la Valsassina, et il fut chargé de protéger le peuple contre les abus de la noblesse.

Dans sa plaque mortuaire, il est écrit : « Magnifique chef de guerre et défenseur du peuple ambrosien, exemple de justice, splendeur des grands, aire de sagesse, défenseur de notre mère l’église, fleur de toute cette aimable patrie dans la mort de laquelle tout le decorum italien pâlit ». Mais il mourut un an après, le 6 janvier 1241. En 1247, les populaires mirent à la tête de la Credenza di sant’Ambrogio, avec le titre d’ « Ancien », le neveu de Pagano, Martino Della Torre, pour remettre de l’ordre et rétablir les finances ; il prit contre les riches des initiatives qui ne plurent pas ; en 1259 il fait élire comme capitaine du peuple le marquis Oberto Pelavicino dont il a besoin des forces militaires, mais qui était haï par le pape Clément IV qui essaya de le faire abattre par des processions de flagellants et décida finalement de soutenir les Visconti ; l’archevêque élu de 1241 à 1257 fut Leone da Perego, partisan gibelin des Visconti. Après une tentative de Martin de nommer son frère Philippe comme successeur en 1263 puis son fils Napoleone (Napo) en 1265 et après une période de luttes et de pacifications successives, le pape Urbain IV nomma Othon Visconti archevêque de Milan de 1262 à 1295. Celui-ci fut d’abord chassé de la ville par les Torriani (les partisans des Della Torre), et il se lia toujours plus étroitement aux nobles jusqu’à prendre le commandement des troupes d’exilés ; il battit les Torriani à la bataille de Desio entre le 20 et le 21 janvier 1277 et rentra à Milan avec la faction nobiliaire gibeline. Il reçut des Milanais un accueil triomphal ; les maisons des Torriani furent détruites, et Napo mourut en cage en 1278. Othon fit dissoudre tous les conseils et les sociétés populaires et nobiliaires et les remplaça par une unique magistrature, le Tribunal « di provvisione ». En 1285, il élimina même le Carroccio, considéré comme un obstacle au libre mouvement des soldats et le remplaça par un étendard qui portait l’emblème de la vipère qui avale un infidèle, avec saint Ambroise ; il envoya en exil les familles hostiles, augmenta les effectifs de police ; en 1287, il fit élire comme capitaine du peuple son neveu Matteo, en 1288 et en 1294 il lui fit obtenir le titre de Vicaire impérial. La commune était devenue formelle. Après un retour des Della Torre, Henri VII imposa la paix pour se faire couronner Roi d’Italie à Saint Ambroise en 1310. Matteo Visconti réussit à se faire nommer à nouveau Vicaire impérial avec le titre de Podestat, et les Visconti restèrent au pouvoir jusqu’en 1447. Matteo avait marié son fils Galeazzo avec Béatrice d’Este, une femme très belle et de dons intellectuels exquis en 1300 et se l’était adjoint comme Capitaine du peuple. La Commune était morte même formellement.

Matteo Visconti mourut le 22 janvier 1322. Malgré l’opposition de Florence, de Venise et du cardinal Albornoz, Milan possédait désormais tout le territoire de la Lombardie, jusqu’aux frontières de la Vénétie et de la Toscane. Galeazzo, fils de Matteo, prit sa succession, associa ses quatre frères au gouvernement de l’État. En 1324, le pape décréta une croisade, avec une armée guelfe qui fut défaite le 28 février 1324. Emprisonné par l’empereur Ludovic le Bavarois qui se méfiait de lui, Galeazzo sortit de prison le 25 mars 1328 et mourut peu après le 6 août. La seigneurie passa à son fils Azzone, qui fut de nouveau Vicaire impérial et put rentrer à Milan. Sa première préoccupation fut d’embellir la ville (il fit agrandir les enceintes, décorer les portes du blason de la famille, paver les rues avec des briques en arête de poisson qui furent un modèle pour Londres et Paris, et il fit construire l’église de San Gottardo) et d’éliminer la plaie du banditisme. Il mourut le 16 août 1336 et laissa sa succession à son oncle Luchino.

Celui-ci se révéla un homme équitable et intelligent. Il agrandit le territoire, faisant l’acquisition d’Asti, Alexandrie, Bobbio, Crema, Novare, Parme et Tortona et obligea ses ennemis à lui verser cent mille florins d’or. Il élimina les voleurs qui faisaient obstacle au commerce sur les routes, et fit de l’État un royaume de richesse et de prospérité. Le conseil général établit que désormais le principat des Visconti, d’électif, deviendrait héréditaire. À sa mort (par le poison…) en 1349, c’est donc son frère Jean qui reprit l’héritage ; il avait été évêque de Novare. Il augmenta la richesse de Milan, faisant même l’acquisition de la ville de Bologne, et il protégea les artistes, donnant entre autres l’hospitalité à François Pétrarque de 1335 à 1361.

À la mort de Jean en 1354, l’État resta uni mais fut divisé entre deux neveux de Jean, Bernabò et Galeazzo. Bernabò eut 20 fils et filles dont il sut se servir pour ses alliances : il maria son neveu Gian Galeazzo à Isabelle, fille du roi de France ; une fille fut mariée au duc de Bavière, une à Léopold d’Autriche, une au margrave de Thuringe et une au roi de Chypre, tandis que deux de ses filles naturelles épousèrent les « condottieri » Giovanni Acuto et Corrado Lando ; il contribua à la création d’un État puissant, améliorant les services publics de Milan, particulièrement les hôpitaux ; mais ce fut aussi un tyran, sur le modèle des pires empereurs romains ; la chasse au sanglier était son affaire la plus importante, et il entretenait 5.000 chiens de chasse ; des impôts lourds lui permirent de donner à chacune de ses sept filles une dot de cent mille florins, et à la mort de sa femme, il imposa un deuil d’une année à tous ses sujets. Galeazzo II mourut en 1378 et laissa le pouvoir à son fils Gian Galeazzo, né de son mariage avec Blanche de Savoie, et qui fit empoisonner son oncle Bernabò en 1385 pour récupérer sa part de pouvoir.

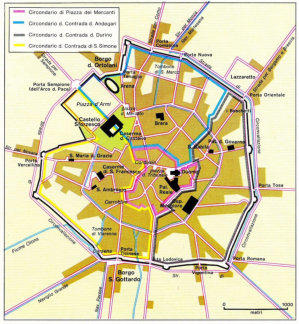

Gian Galeazzo fut probablement le plus grand représentant des Visconti, homme politique avisé et mécène éclairé ; après l’écroulement de la cathédrale en 1353, il fit construire la nouvelle cathédrale de Milan (qui témoignait de la piété religieuse et de la prospérité économique) et la Chartreuse de Pavie, commencer la construction de la Forteresse des Visconti et allonger les Navigli (canaux). En 1395, il obtint de l’empereur le titre de duc de Milan puis celui de duc de Lombardie, qui devint héréditaire en 1396. Le domaine des Visconti comprend alors Brescia, Bergame, Côme, Lodi, Feltre, Novare, Vercelli, Alexandrie, Tortona, Bobbio, Piacenza, Reggio, Parme, Crémone, Riva di Trento, Crema, Soncigno, Bormio, Borgo San Donnino, Pontremoli, Feliciano, Arezzo, Belluno, Bassano, Vérone, Vicenza, Sarzana, Avenza, Carrara, Santo Stefano et d’autres terres en Lucchesia (Cf. carte page suivante). Cet État, de conquête récente, se désagrégea après la mort de Gian Galeazzo, mais contribua à la prospérité de Milan qui devient un centre commercial déterminant dans le Nord Italie, et centre de production industrielle (laine et futaine) et agricole (se répand la culture du mûrier et du ver à soie, et celle du riz, et donc une grande attention à la bonification des terrains et à la qualité de l’industrie textile).

Gian Galeazzo perfectionna la politique viscontienne par la création d’un État moderne, « ennemi des particularismes, des forces centrifuges et des autonomies communales résiduelles » (Storia degli Italiani, op. cit. p. 610). Il visait à la seigneurie de toute l’Italie ; il ne fut pas un guerrier, mais il eut à son service les meilleurs condottieri, Alberto da Barbiano, Jacopo dal Verme, Francesco Gonzaga et Facino Cane ; seule sa mort le 3 septembre 1402 sauva Florence de sa conquête.

Malheureusement il maria sa fille Valentine à Louis de Valois duc d’Orléans, qui donna droit de succession à la France sur le duché de Milan.

Après deux ans de régence de Catherine, fille de Bernabò et femme de Gian Galeazzo, son fils Jean Marie (1389-1412) succéda à Gian Galeazzo I. Les deux fils de Gian Galeazzo et de Catherine furent appelés Marie pour remercier la Vierge de leur naissance, parce que, après plusieurs avortements spontanés dus au fait qu’ils étaient cousins au premier degré, ils craignaient de ne pas avoir d’enfants. Jean Marie se signala par sa cruauté et fut éliminé en 1412 par des parents de Bernabò pour venger son assassinat par Gian Galeazzo ; sa mort profita à son frère Philippe Marie (1392-1447), qui épousa la veuve de Facino Cane, Béatrice de Tende, mais il resta sans héritiers et fit décapiter sa femme, plus vieille que lui de 22 ans, pour présomption d’adultère. Il fut le premier à se servir des compagnies d’aventure pour la défense de l’État, libérant du service militaire la population, qui eut donc plus de temps pour s’occuper de commerce et d’industrie. Parmi ses condottieri, il y eut Francesco Sforza, à qui il maria sa fille naturelle Blanche Marie (1425-1268), qui légitima la succession des Sforza à la seigneurie, bien que les Français aient revendiqué le duché pour Charles d’Orléans, sous prétexte qu’il était descendant de Valentine.

À la mort de Philippe Marie, dernier des Visconti, quelques aristocrates, intellectuels humanistes de Milan, eurent l’idée de redonner vie aux institutions communales et républicaines, en fondant la « République Ambrosienne » (14 août 1447), gouvernée par un conseil de capitaines et de défenseurs de la liberté de Milan. À leur tête il y avait Giorgio Lampugnano, Innocenzo Cotta, Teodoro Bossi, Antonio Trivulzio, Bartolomeo Morone et l’écrivain Pier Candido Decembrio, historien de Philippe Marie. Le conseil fit abattre le château de Porta Povia, et brûler les écritures du fisc, confiant les finances à une collecte volontaire selon les finances de chaque citoyen. Francesco Sforza fut nommé capitaine général, mais ce gouvernement resta faible, plusieurs villes du duché se rendirent indépendantes, et dans la ville ce fut l’anarchie.

Francesco Sforza s’éleva contre la République au bout d’un an. Il se déclara héritier légitime du duché, en tant que mari de Blanche Marie, et la ville se rendit à lui, qui y entra triomphalement le 26 février 1450. La République fut une tentative humaniste de reconstituer un État sur le modèle de la Rome républicaine, et donc hostile à toute forme de tyrannie, en faveur d’une liberté totale.

MILAN DEVIENT RICHE ET PROTÈGE LES ARTS

« Même au milieu des hauts et des bas de la situation politique générale, Milan traverse une période de relative prospérité. Il est vrai que les compagnies d’aventure, surtout les mercenaires étrangers, toujours disposés à changer de drapeau, sont pour l’Italie une plaie ouverte ; il est vrai que pour payer ces troupes les seigneurs chargent d’impôts les citoyens ; mais il est aussi vrai que les marchands et les producteurs, en ville et dans le contado, peuvent se consacrer plus à leurs affaires, sans devoir participer à la défense militaire.

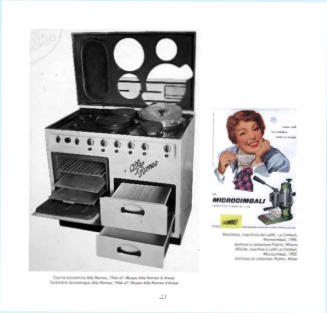

Dans l’arc de 90 ans, entre le duché de Gian Galeazzo Visconti et celui de Ludovic Sforza on introduit deux cultures dans la vallée du Pô : le riz et le mûrier, qui représenteront dans les siècles une des plus grandes richesses de la zone. Et si le riz est un produit populaire, le mûrier motive l’artisanat de luxe pour le marché de l’exportation. Ainsi, le travail des soies et brocards n’est plus une prérogative seulement de Venise, Florence et Gênes. Les seigneurs de Milan se montrent aussi à cette période des mécènes exquis. Galeazzo II Visconti reçoit Pétrarque, Bernabò protège l’art des Maîtres de Campione, fonde l’Université de Pavie, Gian Galeazzo fait poser la première pierre pour la construction de la cathédrale et confie à Bramante la charge d’agrandir San Satiro. Francesco Sforza commande à Filarete le Grand Hôpital, transforme le Château des Visconti de Porta Giovia en une cour fastueuse et y appelle des humanistes célèbres. Galeazzo Maria fonde la Chapelle des Musiciens en maintenant une tradition constante de mécénat qui arrivera jusqu’aux splendeurs de Ludovic le Maure » (Storia degli Italiani, op. cit. p. 504).

Le Duché des Sforza

Francesco Sforza (1401-1466) mit fin à la guerre avec Venise, en signant le 9 avril 1454 la paix de Lodi qui institua la « Ligue italique » entre Venise, Milan, Naples, Rome, Ferrare, Sienne, Lodi, Lucques, Bologne, Mantoue, Forlì ; il assura ainsi au duché une longue période de paix, qui permit un grand développement économique. L’agriculture était prospère, grâce à une irrigation et aux travaux ruraux assurés par les communautés religieuses. Milan était au centre du commerce à travers les Alpes, vers la France méridionale et vers l’Espagne ; l’industrie produisait des tapisseries, des produits de soie et de velours, des armures décorées très recherchées. Probablement, il contribua à l’assassinat d’Agnès Visconti, fille de Bernabò et femme de Francesco Gonzaga, décapitée par son mari pour présomption d’adultère. Mais sous sa domination, l’Italie effleura la réalisation d’une « révolution industrielle », et Francesco Sforza aurait été sur la voie de l’unification de l’Italie si la Florence libérale et républicaine ne s’était pas opposée à son avancée vers le centre et le sud de l’Italie.

Francesco fut « père de la guerre et prince de la paix ». Il réunit tous les petits hôpitaux en un unique grand « Ospedale Maggiore » (qui fut une des modèles de Soufflot dans l’Hôtel-Dieu de Lyon), commencé en avril 1456 par Filarete (Antonio di Pietro Averlino, appelé « Filarete » = celui qui aime la vertu, 1400-1465, théoricien de l’architecture protégé par les Sforza), qui fut la première institution laïque en Europe, protégée par le duc. Il fit aussi creuser le canal de la Martesana et continuer la construction de la cathédrale. Il mourut après seize ans de règne le 8 mars 1466 et fut regretté par les Milanais.

Quelques condottieri des Visconti

Un des plus grands fut Facino Cane. De petite noblessede Casale Monferrato, il fut appel Bonifacio, puisBonifacino, et enfin Facino. Il fut aussitt apprci pour sesgrandes capacits militaires et il avait combattu pour lesgrands seigneurs de l’poque, surtout pour Gian GaleazzoVisconti. Il s’tait constitu un vaste domaine autourd’Alexandrie et de Varese, et il essaya toujours del’agrandir. Il mourut Pavie le 16 mars 1412, tandis qu’iltentait de conqurir Bergame.Francesco Bussone da Carmagnola (1390-1432) fut lefils de paysans, d’abord gardien de porcs puis simple soldatdans l’arme de Philippe Marie Visconti. Il se distingua etpassa vite au commandement de l’arme milanaise etpousa Antonia Visconti. Puis il se rendit hostiles lesVisconti et s’enfuit Venise qui le mit la tte de sonarme. Il gagna la bataille de Maclodio en 1427, mais aprsquelques dfaites, les Vnitiens dcidrent de le condamneret de le tuer. Il inspira Alessandro Manzoni une tragdie,Le Comte de Carmagnola (1826) et Eugne Sue uneoeuvre lyrique avec musique d’Ambroise Thomas,Carmagnola (1841).Alberto (Alberico) da Barbiano (1344-1409) tait dela famille romagnole des Comtes de Barbiano. Il apprit l’artmilitaire dans la compagnie d’aventure de John Hawkwood(Giovanni Acuto). Puis il cra sa propre compagniecompose seulement d’Italiens, o se forment d’autrescondottieri, Jacopo dal Verme, Facino Cane, Braccio daMontone et Muzio Attendolo, pre de Francesco Sforza. Ilrenouvela la cavalerie, en modifiant les armures et lesarmes d’attaque, armant les cavaliers d’une pique mortelledans une charge. Sa compagnie dut ddie SaintGeorges et connut beaucoup de grandes victoires.Jacopo dal Verme (1350-1409), d’une clbre famille decondottieri, fut au service des Visconti. Il devint seigneurde Bobbio, Voghera et Castel San Giovanni. Son fils servitsous les Sforza.

À Francesco succéda son fils Galeazzo Maria Sforza (1444-1476), lui aussi mécène et amateur de culture mais homme cruel. Il épousa en 1468 Bonne de Savoie, sœur de la femme de Louis XI de France, aggravant les futurs problèmes dynastiques. Sa dissolution lui attira la haine de nombreuses familles, les taxes et les impôts opprimèrent les citoyens, ses fêtes les scandalisaient. Il avait exilé et peut-être tué sa mère Blanche Marie le 23 octobre 1468. Il fut tué en 1476 par une conjuration de nobles, partisans de la République Ambrosienne, de liberté et d’indépendance des institutions ; il laissait un fils de 8 ans, Gian Galeazzo (1469-1494) confié à la tutelle de Bonne de Savoie et protégé par un fidèle serviteur de Francesco Sforza, Francesco (Cicco) Simonetta qui assura la régence. Un frère de Galeazzo Maria, Ludovic dit le Maure pour la couleur de sa peau ou parce que son nom était Mauro (1452-1508) profita de la régence pour émerger, contre le gré de Simonetta, que Ludovic réussit à faire décapiter le 28 octobre 1480. Gian Galeazzo mourut en 1492 et Bonne de Savoie fut exilée de Milan ; Ludovic s’était fait confier la régence, et fut nommé duc de Milan par l’empereur Maximilien. Ce fut une période d’or pour Milan. Ludovic avait épousé Béatrice d’Este, fille du duc Hercule I d’Este, grâce à l’impulsion de laquelle la ville connut un faste de fêtes, bals, tournois, et présence de grands artistes, parmi lesquels Léonard de Vinci (de 1482 à 1500), Bramante (de 1478 à 1500) et Luca Pacioli (qui y écrit en 1497 son Compendium de divina proportione), malgré la rivalité avec Isabelle d’Aragon, fille d’Alphonse d’Aragon et d’Hyppolite Sforza et femme de Gian Galeazzo. Léonard peignit Cecilia Gallerani, une maîtresse de Ludovic, dans La Dame à l’hermine, et une autre maîtresse du duc, Lucrezia Crivelli dans la Belle ferronnière ; il réalisa aussi la Dernière Cène dans le réfectoire de l’église de Santa Maria delle Grazie, et la Vierge des Rochers. Bramante participa à la décoration d’églises, de l’abside de Santa Maria delle Grazie et du Château Sforza. Sous la domination de Ludovic se réalisèrent aussi des travaux d’ingénieur civils et militaires, canaux, fortifications, et le mûrier devint un élément important de l’économie lombarde. Quand Louis XII, roi de France et prétendant au duché de Milan parce que neveu de Valentine Visconti, descendit en Italie, il conquit le duché en s’appuyant sur une révolte du peuple opprimé par les impôts. Ludovic se réfugia près de l’empereur Maximilien mais fut capturé par les Français le 10 avril 1500 et mourut le 27 mai 1508 dans le château de Loches où il était prisonnier. Milan perdit son indépendance et passa sous domination étrangère pour 360 ans ; ce fut la première seigneurie italienne à tomber sous la domination d’une monarchie nationale, France, Espagne ou Autriche.Après 12 ans de domination française, le duché fut restitué à Hercule Maximilien, fils de Ludovic et de Béatrice d’Este, mais il se fit haïr et François 1er de France reprit le duché en 1515. En 1521, une victoire espagnole permit le retour de François II, frère de Maximilien Sforza, figure inconsistante qui gouverna sous la domination de Charles Quint, qui occupa la ville à sa mort en 1535 et l’incorpora dans ses possessions. La Lombardie était espagnole pour 165 ans. Donc, avec Gian Galeazzo Visconti et Ludovic le Maure, se confirme une réalité : l’Italie n’était pas sur la voie d’une unification nationale sur le modèle des grands états nationaux qui se constituaient autour d’elle, France, Angleterre, Espagne. Gian Galeazzo avait tenté cette voie, mais en vain, et il avait dû établir avec la Toscane et avec Venise un équilibre de puissances régionales. « L’Italie du XVe siècle ne pouvait donner vie qu’à un ordre régional, qui naît en ces années pour se renforcer et se définir en termes géo-économico-politiques à partir du XVIe siècle jusqu’à la moitié du XVIIIe siècle, pour arriver à l’optimum avec la paix de Vienne de 1748. Évidemment cette analyse procède du refus préliminaire de l’équation, par tant d’aspects axiomatique, de l’unité synonyme de perfection politique et débouché fatal des destins de la nation italienne. Elle procède aussi de la constatation que, dans la péninsule italienne, a surgi une nation polycentrique qui s’est articulée en paramètres régionaux non déterminés par la volonté hasardeuse d’individualités plus ou moins grandes ou par la rationalité plus ou moins rusée d’un projet politique, mais par l’objectivité de l’économie et par la force de la tradition » (Storia d’Italia, Bompiani, op. cit. n° 100, pp. 289-290).

Autres condottieri des Visconti et des Sforza

Muzio Attendolo Sforza tait n Cotignola (Ravenne) en 1369 ; il futform par Alberico da Barbiano, mais aussi par d’autres condottieri ; il futune lance brise , alli tantt avec l’un tantt avec un autre. Il futd’abord au service du pape Jean XXIII, qui le nomma Comte de Codignola,et du roi de Naples. Il mourut en 1424 pendant une guerre contre Braccioda Montone. Il fut le pre de 7 enfants, parmi lesquels Francesco Sforza. Cefut son courage qui lui donna le surnom de Sforza .Niccol Piccinino (1386-1444), n ct de Perugia, surnomm ainsipour sa petite taille, il tait fils d’un boucher et commena sa carriremilitaire sous les ordres de Braccio da Montone, dont il prit lecommandement des milices, et dont il pousa la nice aprs sa mort en1424. En 1434, il conquit Bologne pour le duc de Milan. Il fut toujoursennemi de Francesco Sforza, partir du moment o celui-ci passa auservice de Venise, et fut assassin par lui aprs avoir pous une de sesfilles naturelles, Drusiana.

Andrea Fortebraccio appel Braccio da Montone (1368-1424), d’unefamille de petite noblesse, il commena sa carrire militaire dans laCompagnie de Saint Georges, aux ordres d’Alberico da Barbiano. Puis en1390, il forma sa propre compagnie. Il combattit pour Florence, pour lepape, contre le pape, pour le roi de Naples, contre Sforza, etc. Il domina unepartie importante de l’Ombrie et mourut la bataille de l’Aquila le 5 juin1424.

Piémont, Lombardie, lagune vénitienne et terre ferme Vénète, Florence et Toscane, État pontifical, Midi continental et les deux grandes îles, sont les aires qui constituent l’Italie jusqu’à son unité de 1861.Il y eut de grandes communes hégémoniques sur d’autres villes, comme Florence et Milan, mais cela ne créa pas une structure d’État ou une ère juridique homogène : chaque cité dominée maintient son autonomie, ses propres institutions, ses propres lois, ses propres habitudes ; par diverses évolutions, s’affirme dans la commune le pouvoir d’un individu (avec le consentement des citoyens avides de paix et de prospérité, et avec l’approbation de l’empereur et du pape qui lui confèrent la fonction vicariale contre d’importantes sommes d’argent) et se constituent des aires régionales, en correspondance avec la grande crise économique qui culmine à la moitié du XIVe siècle, puis avec la reprise entre le XVe et le début du XVIe siècle, l’élan de la seconde moitié du XVIe à la moitié du XVIIe, et avec le second écroulement à la fin du XVIIe et la stagnation du début du XVIIIe siècle.Le rêve vénitien de créer une « monarchie d’Italie » s’écroule dans sa défaite du 14 mai 1509 dans la plaine d’Agnadello, entre Crémone et Bergame, contre les forces de la Ligue de Cambrai et le roi Louis XII de France ; on en a fêté en mai 2009 le 500ème anniversaire par trois jours de manifestations (Cf. Guicciardini, Storia d’Italia, Livre VIII, chapitres IV et V).

Le rêve milanais s’écroule avec la fin des Sforza en 1508. Et les rêves d’empire universel de Dante dans son De Monarchia (1312-13), et d’unité nationale de Machiavel dans son Prince (1513), après l’appel de Pétrarque dans sa Chanson 128, « Italia mia, ben che ‘l parlar sia indarno,» (1345), restent des phénomènes minoritaires, encore inspirés par la nostalgie de l’ancienne Rome.

Chapitre 2 : Milan de 1508 à 1700

5 – La domination espagnole (1535-1700)

De capitale d’un duché indépendant, Milan se retrouve donc désormais chef-lieu d’une province espagnole, avec la surcharge des guerres régulières entre Français et Espagnols et des troupes étrangères installées dans toute la Lombardie, et coupables de permanentes violences contre les populations, en ville et à la campagne. « Le duché de Milan était une possession clé pour les ambitions hégémoniques continentales des Habsbourg, qui leur accordèrent une attention particulière. Au centre des grandes voies de communication, le duché était souvent confié à des hommes d’armes, qui pouvaient ainsi exploiter convenablement les ressources du territoire et intervenir rapidement quand s’en présentait la nécessité. À la tête de l’État, il y avait un gouverneur, qui répondait directement de l’administration au roi d’Espagne. Ses pouvoirs étaient très vastes et il avait la possibilité de condamner et de confisquer. Aussitôt après le gouverneur il y avait le grand chancelier, qui suivait en fait l’administration de l’État, surtout quand le gouverneur était un militaire et s’absentait pendant les guerres. Le grand chancelier faisait aussi l’intermédiaire avec les magistratures locales. Il y avait le Conseil Secret, composé de hauts personnages auxquels on ajoutait des hommes connus pour leur doctrine et leur richesse, qui avait une tâche politique et administrative, semblable à notre Conseil des Ministres. Ensuite venait le Sénat, dont les fonctions avaient été clarifiées par Charles-Quint et qui disposait du droit d’infirmer éventuellement les décisions du gouvernement, même si en substance ce droit se réduisait à peu de choses. Des 15 membres du Sénat, 3 devaient être espagnols.

Dans les magistratures mineures, il y avait un magistrat de la santé, qui s’occupait de l’hygiène publique.

Les milices étaient de deux types, l’une paysanne et l’autre urbaine. Comme les citoyens ne s’enrôlaient pas volontiers, on leur donna quelques privilèges, comme celui de porter librement des armes pour leur défense personnelle, privilège non négligeable en ces temps où le brigandage pouvait rééquilibrer les coups d’une fortune adverse. L’armée était encadrée par les nobles, à qui revenait par leur richesse le droit d’être nommés officiers.