VENEZIA - Venise

ANNECDOTE : Nouvelle de Venise

Depuis quelque temps, Venise a un quatrième pont conçu par l’architecte Santiago Calatrava sur le Grand Canal. Une belle œuvre, mais qui n’a oublié qu’une chose, respecter la loi sur les handicapés et les personnes en difficulté physique qui impose de prévoir un passage spécifique. Celui-ci a été « oublié ». Après enquête, le juge a malgré tout absous l’architecte et les responsables des travaux. On a donc installé un ascenseur sous la forme d’un œuf rouge en plexiglass destiné aux handicapés. Celui-ci ne sert pratiquement jamais. Il a cependant coûté 2 millions d’euros !

Le 24 mai dernier, la presse a annoncé qu’un couple de touristes américains a dû utiliser l’œuf ; il est resté prisonnier dedans, l’œuf s’étant bloqué, et ils ont été libérés par les spécialistes de service, après être restés quelques minutes prisonniers du verre sous un soleil aveuglant et dans une chaleur insupportable. Ils n’ont pas protesté mais ont trouvé que Venise avait un fonctionnement particulier ! La Cour des Comptes jette depuis quelque temps un œil critique sur le coût de l’opération.

Sommaire :

Îles en sel

Cet article évoque la présence du sel dans l’histoire de Venise, à travers une exposition préparée par une classe d’élèves d’un Lycée vénitien ; il s’agit aussi du sel de cinq îles de la Lagune, d’où le titre : Îles en sel. Il rappelle également l’art italien des “infiorate”, les tapis de pétales qui ornaient les avenues lors des grandes processione dès le XVIe siècle : ancien art éphémère !

Isole in sale

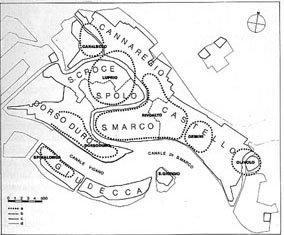

Un romanzo pubblicato trent’anni fa dallo scrittore veneziano Enrico Palandri si intitolava Le pietre e il sale : il titolo sembrava voler attirare l’attenzione sugli elementi inorganici o cristallizzati più che sulla materia vivente di Venezia. E il turista che la visita frettolosamente in genere non conserva nella memoria gli innumerevoli giardini, alcuni visibili molti nascosti, ma le forme sinuose del gotico fiorito che animano le bifore e le trifore dei palazzi in pietra d’Istria e la salsedine che ne erode inesorabilmente i muri e le fondamenta. Questa non è una premessa all’ennesima variazione sull’interminabile morte di Venezia : il sale che corrode e costringe a continui interventi di manutenzione, il sale che i Romani sparsero su Cartagine affinché non vi crescesse più un filo d’erba è stato per Venezia, come il mare in cui è disciolto e la minaccia periodicamente con il suo abbraccio mortale, fonte di vita e sostentamento. Grazie alla continua mescolanza con l’acqua più salata del mare la laguna può rigenerarsi e purificarsi. Il sale conservava i cibi dalla putrefazione e i marinai potevano affrontare lunghi viaggi senza morir di fame. Estratto dalle saline di Cannaregio, Dorsoduro, Sant’Erasmo, Murano, Torcello, Pellestrina, Chioggia, fu la prima merce di scambio, la moneta usata dagli abitanti delle lagune e al sale sembra si debba lo stesso toponimo fondamenta: fondamentum salinarum era “un complesso unitario di saline” [“Il sale a Venezia”, Archeovenezia, n. 1-2 giugno 2006]. La magistratura al Sal era una delle più importanti della Serenissima e per garantirsi il monopolio della produzione e del commercio dell’oro bianco i veneziani affrontarono guerre lunghe ed estenuanti. Se una scuola veneziana che intende trapiantare in Laguna una forma d’arte radicata in altre tradizioni culturali usando materiali autoctoni sceglie di sostituire i fiori con il sale, questa non può che apparire una scelta felice. La scuola è secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Francesco Morosini di Venezia, il progetto che sta portando a compimento è intitolato Isole in sale. All’origine, la mente visionaria di un’artista dalla vita avventurosa, Lucia Spampinato. Nata in uno dei luoghi più propizi alle visioni, la barocchissima Noto, cresciuta a Pachino e diplomata all’Accademia di Belle Arti di Venezia, ha lavorato per il cinema e per il teatro facendo contemporaneamente una brillante carriera di restauratrice: è intervenuta, fra l’altro, sugli affreschi della Scuola Grande della Misericordia. Fra le sue molte passioni c’è anche l’insegnamento, in cui ha deciso alla fine di convogliare i suoi talenti e la sua forza creatrice. Professoressa di “Arte e immagine” nella scuola media dell’Istituto Comprensivo, ha voluto coinvolgere gli allievi “in un’esperienza forte”, in cui potessero realizzare “qualcosa di pratico e bello per la propria città”, per capire che Venezia non va sfruttata commercialmente, consumata, ma salvaguardata senza secondi fini, all’insegna della gratuità. Delle varie esperienze artistiche da proporre, quale la più gratuita, la meno invasiva, la più effimera in senso buono, cioè nel senso che si crea con fatica ed impegno la bellezza, assaporandola e poi lasciandola svanire naturalmente senza rimpianti? Si potrebbe pensare alle sculture di sabbia o di neve, ai disegni dei madonnari, ai mandala buddisti o anche a certe forme di street art, se non fosse che queste ultime non svaniscono rapidamente. Ma Lucia è membro del gruppo Opificio 4 di Noto (presieduto da Giampaolo Leone), collegato all’ Associazione Internazionale delle arti effimere, e l’arte effimera più praticata dal gruppo è quella dell’Infiorata, nella quale si realizzano con i petali dei fiori quadri che fanno da tappeto a processioni o altre manifestazioni. La prima venne fatta a Roma il 29 giugno 1625 in occasione della festa di S. Pietro e Paolo, poi anche Gian Lorenzo Bernini si occupò dell’allestimento di alcune infiorate e probabilmente fu lui a diffonderne la pratica nei Castelli romani, in particolare a Genzano, dove dalla fine del Settecento si realizzano in occasione della processione del Corpus Domini. Nel corso del tempo la tradizione si è propagata in molte altre città italiane e anche straniere; 37 anni fa un giovane di Noto ammirò l’Infiorata di Genzano e la trapiantò nella sua città. I petali dell’Infiorata sono come tessere di un mosaico, quindi a Venezia, segnata dall’impronta bizantina, questa tecnica di composizione sembra familiare, tanto più se il mosaico è composto da cristalli di sale. Le classi di Lucia seguono l’indirizzo artistico e sono coinvolte nel progetto pilota “Crescere con arte” ideato dalla professoressa Anna Gigoli. Sottoposto all’approvazione del Collegio dei docenti, del Dirigente scolastico Roberto Baretton e dell’Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Paola Mar, il progetto Isole in sale ha quindi incontrato un consenso unanime ed entusiasta. Il tema riguarda le cinque isole maggiori della laguna : Murano, Burano, San Lazzaro degli Armeni, Sant’Erasmo, Torcello. In collaborazione con la Polisportiva Venexiana di Gloria Rogliani, campionessa di voga e profonda conoscitrice dell’ecosistema lagunare, gli allievi hanno percorso le isole in dragon boat e in vaporetto e hanno acquisito conoscenze storiche e geografiche su quell’ambiente. I ragazzi delle seconde hanno scattato fotografie a cui si sono ispirati i compagni di terza per tracciare su cartoncino i disegni che sono stati trasferiti su cinque pannelli rettangolari, riempiti poi con il sale colorato dai ragazzi assieme ai maestri di Opificio 4 e disposti a raggiera ; ogni pannello rappresenta un’isola, mentre nel sesto pannello circolare al centro della raggiera è raffigurata l’allegoria di Venezia che ha in mano il logo Unicef (l’Istituto Morosini è una delle poche scuole italiane ambasciatrici UNICEF). I pannelli occuperanno la pavimentazione di Campo San Geremia dal 29 maggio all’8 giugno. In una sorta d’esperienza di arte totale, l’esposizione dei pannelli in campo sarà accompagnata da un concerto dell’orchestra d’archi dell’Accademia di Musica G. Verdi (musiche di Galuppi e di altri autori veneziani) e da un breve spettacolo teatrale dell’Associazione Arte-Mide sul merletto di Burano (progetto promosso dalla Regione Veneto e dall’Unesco). Poi i cristalli di sale spariranno dal Campo; potrebbero essere spazzati via come un mandala che alluda alla caducità delle cose e alla loro rinascita (essendo la distruzione necessaria alla creazione di nuova vita) e che educhi a vivere l’istante intensamente. Ma Lucia spera che ogni pannello possa tornare all’isola da cui proviene, e lì restare. È inevitabile il rimando all’opera del grande poeta veneziano Ugo Foscolo, che volendo rilanciare il messaggio di vita dei classici, del trionfo della creazione sulla distruzione, alternò nella sua scrittura simboli di fecondità legati all’acqua e simboli di morte connessi all’aridità, mostrando anche la duplicità di ogni simbolo. In A Zacinto, le sacre sponde dell’isola evocavano una parola latina, sponda, che poteva significare anche bara ; il corpo che vi giacque fanciulletto, come il corpus latino, alludeva anche al cadavere; l’Itaca a cui era tornato Ulisse era “petrosa”… come la Venezia di Le pietre e il sale. Dopo la sepoltura del poeta in terra straniera, il suo canto sarebbe tuttavia tornato alla terra materna, la sua arte, effimera o capace di permanere nella memoria umana, sarebbe stata comunque fonte di nuova vita.

Îles en sel

Un roman publié il y a trente ans par l’écrivain vénitien Enrico Palandri s’intitulait Les pierres et le sel : ce titre semblait vouloir attirer l’attention sur les éléments inorganiques et cristallisés plutôt que sur la matière vivante de Venise. Et en général le touriste qui la visite en vitesse ne garde pas en mémoire ses innombrables jardins, certains visibles beaucoup d’autres cachés, mais les formes sinueuses du gothique fleuri qui animent les fenêtres jumelées et trilobées des palais en pierre d’Istrie, et les traces de sel qui en usent inexorablement les murs et les fondations. Celle-ci n’est pas une prémisse à l’énième variation sur la mort sans fin de Venise : le sel qui érode et oblige à des interventions continues d’entretien, le sel que les Romains répandirent sur Carthage pour que n’ y pousse plus un brin d’herbe a été pour Venise, comme la mer dans laquelle il est dissous et qui la menace de temps à autre par son étreinte mortelle, une source de vie et de subsistance. En se mélangeant à l’eau plus salée de la mer, la lagune peut se régénérer et se purifier. Le sel préservait les aliments de la putréfaction et les marins pouvaient aborder de longs voyages sans mourir de faim. Extrait des salines de Cannaregio, Dorsoduro, Sant’Erasmo, Murano, Torcello, Pellestrina, Chioggia, il a été la première monnaie d’échange utilisée par les habitants des lagunes et le toponyme de fondamenta semble être dû au sel : fondamentum salinarum était « » (Le sel à Venise, « Archeovenezia », n.1-2 juin 2006). La magistratura al sal était une des plus importantes de la Serenissima et pour s’assurer le monopole de la production et du commerce de « l’or blanc » les vénitiens ont soutenu des guerres longues et épuisantes. Si une école vénitienne qui souhaite transplanter dans la Lagune une forme d’art enracinée dans d’autres traditions culturelles en utilisant des matériaux autochtones choisit de remplacer les fleurs par le sel, ce choix ne peut que paraître heureux. L’école en question est le Lycée de l’Etablissement Francesco Morosini, le projet qu’elle est en train de réaliser s’intitule Iles en sel. A l’origine, l’esprit visionnaire d’une artiste à la vie aventureuse, Lucia Spampinato. Née dans un des lieux les plus propices aux visions, la ville sicilienne hyper baroque de Noto, grandie à Pachino et diplômée à l’Académie des Beaux Arts de Venise, elle a travaillé pour le cinéma et le théâtre, en suivant en même temps une brillante carrière de restauratrice : elle est intervenue, entre autres, sur les fresques de la Scuola Grande della Misericordia. Parmi ses passions multiples il y a également l’enseignement, où elle a décidé enfin de canaliser ses talents et sa force créatrice. Professeur d’ « Art et image » au lycée, elle a voulu impliquer les élèves « dans une expérience forte », par laquelle ils puissent « réaliser quelque chose de pratique et de beau pour leur ville », pour comprendre que Venise ne doit pas être exploitée commercialement, consommée, mais sauvegardée sans arrière-pensées, d’une manière désintéressée. Parmi les diverses expériences artistiques qu’elle aurait pu proposer, quelle était la plus gratuite, la moins envahissante, la plus éphémère dans le bon sens, à savoir dans le sens que l’on crée avec fatigue et application la beauté, qu’on la savoure et puis qu’on la laisse s’évanouir naturellement sans regret ? On pourrait penser aux sculptures de sable ou de neige, aux dessins des Madonnari, aux mandalas bouddhistes ou également à certaines formes de Street Art, sauf que celles-ci ne disparaissent pas vite. Mais Lucia est un membre du groupe Opificio 4 de Noto (présidé par Giampaolo Leone), lié à l’Association Internationale des Arts Ephémères, et l’art éphémère le plus pratiqué par le groupe est celui de l’ Infiorata (tapis de fleurs), dans lequel on réalise, avec les pétales des fleurs, des tableaux qui servent de tapis à des processions ou à d’autres manifestations. Le premier a été organisé à Rome le 29 juin 1625 lors de la fête des Saints Pierre et Paul, puis Gian Lorenzo Bernini lui-même a pris soin de préparer quelques infiorate et c’est sans doute lui qui en a diffusé la pratique dans les Castelli romani, notamment à Genzano, où on les met en place, depuis le XVIII siècle, pour la procession du Corpus Domini. Au fil du temps la tradition s’est répandue dans beaucoup d’autres villes italiennes et même étrangères ; il y a 37 ans, un jeune de Noto a admiré l’ Infiorata de Genzano et il l’a transplantée dans sa ville.Les pétales de l’ Infiorata ressemblent aux pièces d’une mosaïque, c’est pourquoi à Venise, marquée par l’empreinte byzantine, cette technique de composition a un air familier, d’autant plus si la mosaïque est composée de cristaux de sel. Les classes de Lucia suivent la filière artistique et sont investies dans le projet pilote « Grandir avec art » conçu par l’enseignante Anna Gigoli. Soumis à l’approbation du Conseil des enseignants, du Proviseur Roberto Baretton et de l’adjoint au Maire pour le Sport, le Tourisme et le Spectacle Paola Mar, le projet Iles en sel a donc rencontré un consensus unanime et enthousiaste. Son sujet concerne les cinq plus grandes îles de la lagune : Murano, Burano, San Lazzaro degli Armeni, Sant’Erasmo, Torcello. En collaboration avec la Polisportiva Venexiana de Gloria Rogliani, championne d’aviron qui connaît profondément l’écosystème lagunaire, les élèves ont parcouru les îles en dragon boat et en vaporetto et ont acquis des connaissances historiques et géographiques de cet environnement. Les jeunes de seconde ont pris des photos dont leurs camarades de première se sont inspirés pour tracer des dessins qui ont été transférés sur cinq panneaux rectangulaire, remplis ensuite de sel coloré par les garçons et le filles avec les maîtres de Opificio 4 et disposés en étoile ; chaque panneau représente une île, tandis que dans le sixième panneau au milieu de l’étoile il y a l’allégorie de Venise tenant dans sa main le logo UNICEF (L’Etablissement Morosini est l’une des quelques écoles italiennes ambassadrices de l’UNICEF). Les panneaux vont occuper le sol de Campo San Geremia du 28 mai jusqu’au 8 juin. Dans une sorte d’expérience d’art total, l’exposition des panneaux sur la place sera accompagnée d’un concert de l’orchestre à cordes de l’Académie de Musique G. Verdi (musiques de Galuppi et d’autres auteurs vénitiens) et d’un bref spectacle théâtral de l’Association Arte-Mide sur la dentelle de Burano (projet promu par la région Vénétie et par l’UNESCO. Puis les cristaux de sel disparaîtront de la place ; ils pourraient être balayés comme un mandala qui évoque la caducité des choses et leur renaissance (la destruction étant nécessaire à la création d’une nouvelle vie) et qui éduque à vivre l’instant intensément. Cependant Lucia espère que chaque panneau puisse revenir à l’île d’où il provient, et y rester. Il est inévitable de renvoyer à l’œuvre du grand poète vénitien Ugo Foscolo, qui voulant relancer le message de vie des classiques, du triomphe de la création sur le destruction, a alterné dans son écriture des symboles de fécondité liés à l’eau avec des symboles de mort liés à l’aridité, montrant également la duplicité de chaque symbole. Dans A Zacinto, les côtes sacrées de l’île évoquaient un mot latin, sponda, qui pouvait signifier aussi cercueil ; le corps qui y avait été couché étant enfant évoquait, comme le corpus latin, également le cadavre ; l’Ithaque où Ulysse était revenu était rocailleuse… comme la Venise de Le pietre e il sale. Après l’enterrement du poète en terre étrangère, son art, éphémère ou capable de rester dans la mémoire humaine, serait pourtant une source de nouvelle vie.

[Texte et traduction : Marialuisa Vianello]

Le Maire de Venise interdit une exposition de photos contre les grands paquebots dans la lagune

Le photographe vénitien Gianni Berengo Gardin avait prévu d’organiser au Palais Ducal à partir du 18 septembre une exposition de 27 photographies en noir et blanc contre le passage à Venise des grands paquebots, que dénoncent les comités vénitiens regroupés sous le nom de NoGrandiNavi. Le Maire de Venise, Luigi Brugnaro (centre-droit) a décidé d’interdire cette exposition.

Elle s’est donc réinstallée dans le « magasin Olivetti » de la Place Saint Marc jusqu’au 6 janvier prochain. C’est le FAI (Fondo Ambiente Italiano - Fond Italien pour l’Environnement) qui a repris l’initiative de cette exposition, réalisée par Alessandro Mauro et inaugurée le 22 octobre dernier. C’est le FAI qui gère à Venise le « magasin Olivetti » de la Place Saint Marc.

Le président du FAI, Andrea Carandini a déclaré : « Les grands navires à Venise sont le symptôme d’une maladie qui touche aussi d’autres villes italiennes, mais Venise est la plus fragile ; le tourisme de masse est en train d’emporter les villes d’art. J’ai lancé un appel au ministre Franceschini (ministre des Biens Culturels) et au président Renzi pour qu’ils interviennent au plus vite pour réglementer un flux désormais hors de tout contrôle ».

La fondatrice du FAI, Giulia Maria Crespi a fait l’éloge des militants des centres sociaux vénitiens pour leur activité, et le photographe a dit avec humour : « Je regrette toujours que quelqu’un se donne un coup de bêche sur le pied. Je regrette donc aussi pour le Maire de Venise. Mais je lui suis très reconnaissant parce que, en bloquant mon exposition au Palais Ducal, il m’a rendu un grand service : tous les journaux italiens et étrangers (Le Monde, le Guardian, El Pais, New York Times et beaucoup d’autres) en ont parlé abondamment. Il est probable que, s’il n’y avait pas eu toute cette attention de la part de la presse, l’exposition aurait été vue par beaucoup moins de personnes. J’étais troublé surtout par la pollution visuelle. Voir ma Venise détruite dans de telles proportions et transformée en un jouet, un de ces clones en carton-pâte comme à Las Vegas, me troublait profondément ».

Le professeur Carandini a aussi déclaré : « J’ai cherché le maire ces derniers jours pour instaurer un dialogue, mais il l’a refusé ».

Luigi Brugnaro a justifié son interdiction en prétextant qu’il voulait jumeler l’exposition à celle de son projet de creuser le canal Victo-Emmanuel qui permettrait aux navires de croisière de passer dans la lagune sans s’approcher de la Place Saint Marc. « Ainsi – a déclaré le président du FAI – on propose des creusements de canaux qui sont délétères, pour maintenir ces monstres à l’intérieur de la lagune, au lieu de les placer hors de la lagune, comme nous le proposons. Cela ferait perdre au port le monopole qu’il a actuellement et il devrait faire alors des adjudications à d’autres organismes ».

Voilà un nouvel épisode de la lutte des Italiens contre le passage des grands navires dans la lagune et à proximité de Saint Marc, ce qui ne rapporte rien aux Vénitiens car ainsi les voyageurs peuvent photographier la basilique sans descendre de leur bateau. Mais qui cherche à entraver cette lutte ? Le maire de la ville. Et pour de simples raisons d’argent.

(Vous trouverez une dizaine de photos de cet événement dans Il Fatto Quotidiano du 23 octobre, d’où sont tirées ces informations).

Jean Guichard, 23 octobre 2015

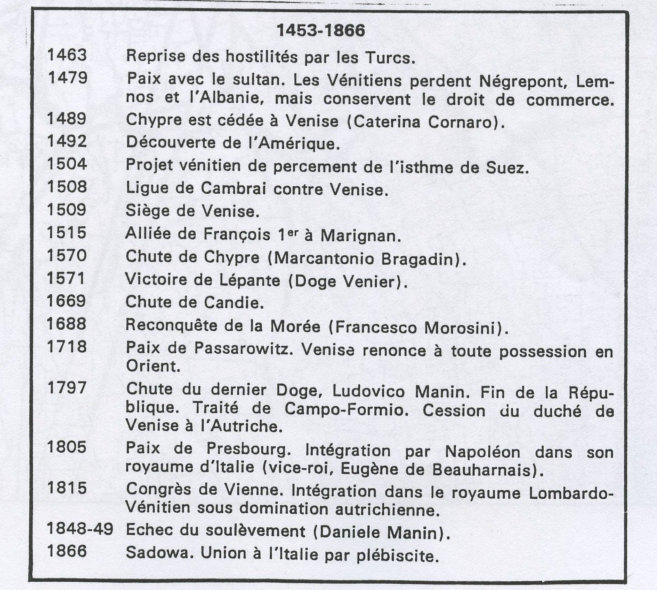

Éléments d’histoire de Venise par Annie Chikhi

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’histoire de Venise, lisez le Cahier de Jean Guichard, Pour mieux comprendre Venise, son histoire, son art (ce que vous ne savez pas toujours quand vous n’allez à Venise qu’en « touriste » …), Éditions de l’INIS, mai 2012.

(Conférence d’Annie Chikhi, à La Tour prend garde, le 9 octobre 2014)

Jean d'Ormesson : « Venise, la ville où les lions ont des ailes et où les pigeons marchent »

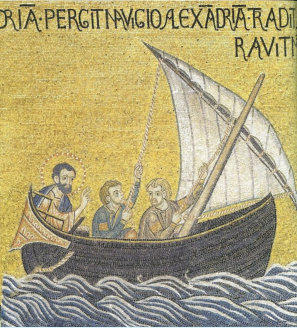

Venise venait de s'installer définitivement « dans ses murs » en 811, elle avait besoin de légitimité. À cette époque Venise voulait surtout rivaliser avec la papauté qui avait le corps de St Pierre, il était donc important d'avoir SA relique à elle, presque aussi prestigieuse que Pierre, le 2° évangéliste, l'ami de Pierre, Marc.

Quelle aubaine donc que ce corps volé à Alexandrie en 828 par deux marchands vénitiens qui le ramènent à Venise en le cachant dans une corbeille pleine de morceaux de porc pour éviter que les musulmans n'y touchent ! Marc était donc tout trouvé puisqu'il était venu au 1° siècle, évangéliser les Vénètes, avait fait naufrage dans l'Adriatique et sa barque avait échoué à l'embouchure de la Brenta. L'ange lui était apparu et lui avait dit que la paix soit avec toi, Marc mon évangéliste et il avait même ajouté : ton corps reposera ici. « pax tibi Marce evangelista meus »

C'est cette phrase qui est inscrite sur l'Évangile que le lion tient sous la patte. Venise plantera ce lion partout dans la Méditerranée pour marquer sa domination. Le symbole de l'évangéliste étant le lion, il est devenu celui de Venise. St Marc, le lion et Venise deviennent indissociables. Quand Venise était en guerre, le livre était fermé et le lion tenait une épée.

Le lion ailé de la place St Marc au sommet de sa colonne, c'est une chimère plus qu'un lion, on pense qu'il a été ramené d'Anatolie, lors de la 1° croisade (1095) depuis il a toujours été installé sur sa colonne, sauf en 1797 Bonaparte le ramène à Paris avec les 4 chevaux de la cathédrale.

Ouvrons ici la parenthèse Napoléon.

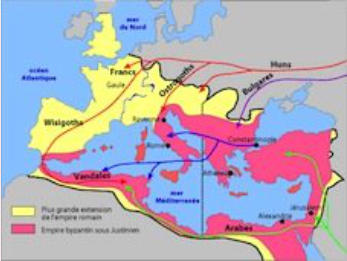

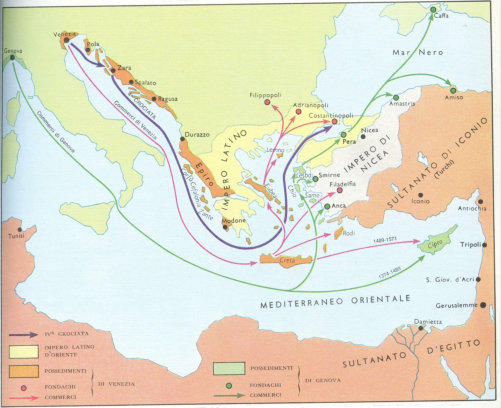

Ces 4 chevaux en cuivre pur et non en bronze forment un quadrige qui ornait l'hippodrome de Constantinople. Ils datent du IV° siècle avant JC (technique de datation moderne) et auraient été offerts à Néron pour décorer sa statue colossale à Rome, ramenés de Rome par Constantin pour décorer sa nouvelle capitale de l'empire d'Orient, jusqu'à ce que les croisés en 1204, pillent totalement l'hippodrome qui n'était plus que ruine. Pourtant la ville était chrétienne… !

Mais on était Vénitien d'abord, chrétien ensuite, c'était le cri de guerre. On n'avait pas peur de voler, mais on en avait honte : on a gardé les chevaux cachés pendant 50 ans car Venise (E. Dandolo - 4° croisade) avait honte d'avoir demandé à des Chrétiens d'agresser des Chrétiens, mais les croisés devaient payer leurs dettes… Bien avant les Ottomans en 1453 ce sont les Vénitiens qui ont mis à sac Constantinople.

Quand enfin on ose sortir les chevaux, ils sont exposés au-dessus du portail de S. Marc nouvellement terminé, comme symbolisant les 4 évangélistes, alors que chacun sait que ces symboles sont le lion, l'ange, le bœuf et l'aigle.

Mais les Vénitiens en veulent toujours à Napoléon de les avoir humiliés en détruisant le symbole de leur puissance, il n'a fait que confirmer une vérité : Venise vivait sur sa réputation depuis 2 siècles, elle n'avait plus de flotte, elle ne vendait plus rien, ne produisait plus de richesse, elle était minée de l'intérieur par la corruption et les mœurs ramollies ; elle s'est écroulée sur elle-même sans livrer bataille (Ludovico Manin : 120° et dernier doge). Mais c'est plus flatteur d'accuser les autres, Napoléon en l'occurrence !

Il reste que c’est Bonaparte qui a détruit à jamais la République de Venise pour s’en emparer … avant de la remettre « diplomatiquement » aux Autrichiens !

Certes Napoléon a emmené les chevaux à Paris, mais il n'a pas fait que du mal à Venise :

- il en fait un port franc pour relancer l'économie – sens des affaires.

- il créé les jardins de Castello, et transfère le cimetière sur S. Michele – salubrité.

- il ferme la place S. Marc pour l'harmoniser avec les procuraties – grands travaux.

- il créé le musée des beaux arts : l'Accademia dont Venise est si fière – culture.

- il ouvre le ghetto en enlevant symboliquement les portes et les chaînes – humanité, liberté.

Mais tout cela les Vénitiens ne veulent pas s'en souvenir ! Cela se comprend, c’était fait non pas pour Venise mais pour la mieux adapter à la domination française.

La meilleure preuve : en 2003, une statue en marbre commandée en 1811 par des commerçants pour remercier de la création du port franc est retrouvée chez Sotheby's à New York. Le comité français pour la sauvegarde de Venise l'achète pour la remettre à sa place originale : scandale et menaces – elle est sous un verre blindé au musée Correr, livrée et installée de nuit !

À la chute de Napoléon en 1815, l'empereur d'Autriche exige le retour des chevaux à Venise, le lion et les chevaux reviennent en grande pompe, mais bien sûr, ce ne serait venu à l'idée d'aucun Vénitien de les rendre à Constantinople qui est leur véritable patrie !

Ils redescendront encore une fois pendant la dernière guerre (peur des bombes). Mais Constantinople avait pris tout cela ailleurs, et il ne lui viendrait pas à l’idée de les réclamer !

Depuis 1980 le quadrige est protégé de la pollution à l'intérieur de la basilique.

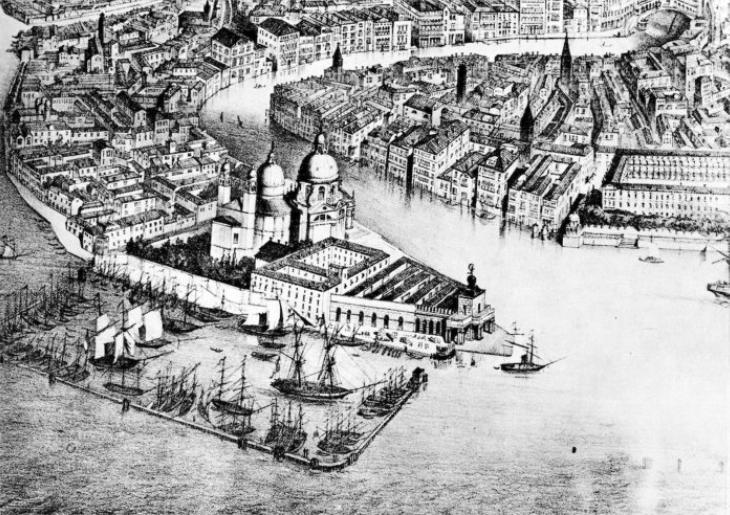

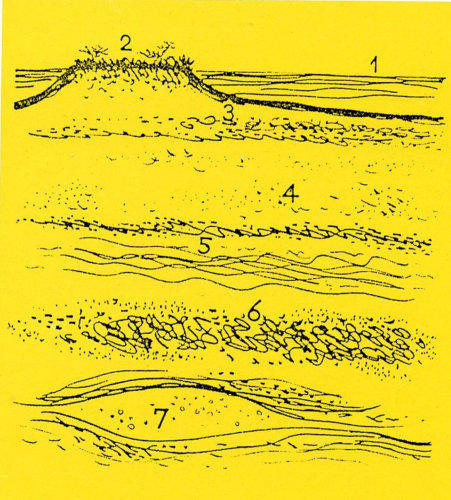

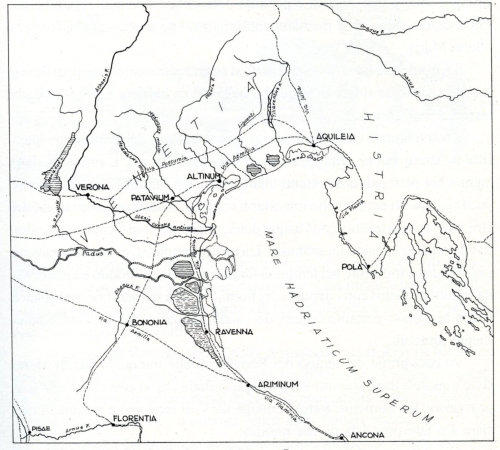

LA LAGUNE PROTECTRICE = la naissance de Venise

Le premier chef-d'œuvre de Venise, c'est sa lagune naturelle, protectrice. La lagune est naturellement le résultat d'une interaction entre les fleuves et la mer. Les sédiments des fleuves durcissent au contact de la mer et forment des cordons de sable qui délimitent un plan d'eau. En italien, ces cordons se disent « lido » et la nature bien faite laisse des estuaires (« des bouches ») faits par les fleuves côtiers (3) pour que le flux et reflux des marées renouvelle l'eau salée tout en emmenant les sédiments trop nombreux qui pourraient combler la lagune.

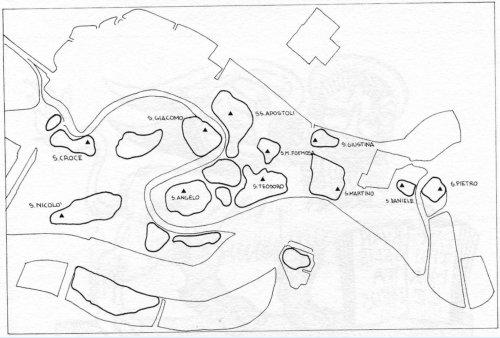

Les Romains n'occupent pas le site de Venise, il n'y a aucune ruine romaine à Venise. Les Romains, grands bâtisseurs, avaient besoin d'une terre ferme, et à l'époque romaine le site de Venise n'est qu'un marais salant. Au V° siècle, sous la poussée des grandes invasions barbares, les îles de la lagune sont occupées par les populations qui venaient se réfugier dans ces îles inhospitalières recouvertes à marée haute avec l'espoir de retourner sur la terre ferme un jour. Mais la domination lombarde s'intensifiant, elle pousse les populations à s'installer de façon définitive.

À la fin du VI° siècle, les premières îles définitives apparaissent. Torcello - la plus belle à l'époque - est dotée d'une cathédrale (Santa Maria Assunta) ordonnée en 639, sur ordre de l'exarque de Ravenne. Les Vénètes ont appris à se servir de ce lieu ingrat. C'est au prix d'un travail colossal que ces îles marécageuses et insalubres se sont transformées en territoires habitables ; il a fallu lutter constamment contre l'ensablement qui aurait rattaché les îles à la terre ferme, comme ce fut le cas pour Ravenne, 100 km plus bas, qui était un grand port romain et qui est de nos jours à 5 km de la mer.

En cas d'attaque d'une flotte étrangère, il suffisait d'abattre les pieux « le bricole » qui balisaient les passes navigables pour que les cités de la lagune soient à l'abri de tout danger. Les deux fleuves Brenta et Sile qui débouchaient dans la lagune sont détournés au XIV° directement dans l'Adriatique. Le grand canal (4 km) n'est rien d'autre que l'ancien lit de la Brenta.

Les peuples de la lagune se gouvernaient seuls sous l'autorité d'un « dux » représentant Byzance : le premier dux est élu en 697 mais on ne parlait pas encore de Venise. C'est en 811 que le dux de l'époque se réfugie dans le groupe d'îlots de Rivo Alto pour échapper à Pépin le Bref, car en 3 siècles, les anciens pêcheurs de la lagune étaient devenus de hardis navigateurs et d'habiles commerçants qui suscitaient les convoitises.

La victoire maritime sur Pépin donna aux habitants de la lagune le droit du libre commerce dans tout l'empire carolingien comme ils le faisaient déjà dans l'empire byzantin. Cet événement consacra vraiment la naissance commerciale de Venise. Le dux devenu « doge » et les magistrats décidèrent en 811 de fixer leur centre politique au Rivo Alto (Rialto), Torcello gardant le centre du commerce jusqu'au X° siècle.

Sûre de sa force, Venise exploite au maximum les avantages de sa situation géographique au débouché des cols alpins et de la vallée du Pô, elle est le lien unique entre les peuples du nord et le monde Arabe. Elle vend tout à tout le monde : les soieries, les épices, les étoffes, les esclaves en provenance d'Orient, le drap des Flandres, les fourrures de Russie, le sel et le sucre !

Tout, absolument tout ce qui s'échange entre Europe du Nord et pays orientaux passe par Venise qui encaisse des droits de douane faramineux. Venise bat monnaie dès 1284, elle a son ducat d'or, tout comme Florence a son florin !

En l'an 1000, Pietro Orseolo, un des plus grands doges de l'histoire, fait de l'Adriatique un lac vénitien en étendant sa force sur les côtes de Dalmatie (actuelle Croatie). Cette victoire est célébrée chaque année le jour de l'Ascension par la cérémonie des épousailles de la mer par le jet d’un anneau d’or (« nous t'épousons mer en signe de domination »). Voltaire disait que le mariage n'était pas valable car la mariée ne pouvait pas répondre. De nos jours c'est le maire de Venise qui préside la cérémonie et jette une simple couronne de fleurs.

L'âge d'or de Venise coïncide bizarrement avec le temps des croisades : on allait sauver le tombeau du Christ, et on en profitait pour ramener tous les trésors de l'Orient ! Venise a bénéficié d'avantages commerciaux exorbitants accordés par Byzance pour le commerce en Méditerranée, ce qui provoquera la jalousie de nombreux ennemis (Gênes, Florence, Milan et surtout les Turcs). À l'époque de Catherine de Médicis, Venise à elle seule était 3 fois plus riche que la France (15 millions d'habitants) et comptait 190.000 habitants.

La richesse et la puissance de Venise, c'est son commerce et ses bateaux dans les mains d'une aristocratie marchande. Les marchandises étaient si importantes que chaque bateau de commerce était escorté par une galère armée pour lutter contre la piraterie.

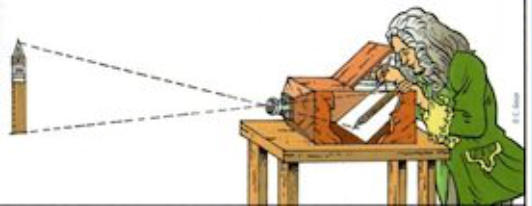

L'arsenal de Venise était capable de sortir une galère par jour grâce à la « gestion des flux de production » mise au point ici : préfabrication, pièces de rechange standardisées, montage à la chaîne : en un jour on passait du stade de tas de planches à une galère toute équipée, avec la nourriture pour l'équipage, prête à prendre la mer. Le quartier de Castello a été construit pour loger les 15.000 ouvriers de l'arsenal.

Cette supériorité navale a contribué à sauver le monde chrétien de l'invasion turque lors de la bataille de Lépante en 1571. Les bateaux ramenaient de précieuses marchandises, mais aussi les rats, et les rats à l'époque c'était souvent la peste ! La 1ère épidémie frappa Venise en 1348 et régulièrement jusqu'en 1630. La peste s'arrêta avec le commerce.

Venise a payé un très lourd tribut à la peste. On construisit beaucoup d'églises pour lutter contre la peste ou remercier Dieu ou la Vierge, dont la Salute (100.000 morts en 1630) et le Rédempteur sur la Giudecca. On pourvut aussi Venise de chats pour protéger la ville des rats.

Les guerres avec ses rivales ont affaibli Venise mais il y a eu surtout en 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Vasco de Gama passe le cap de Bonne Espérance 5 ans plus tard, Magellan fait le tour de la terre. Le commerce ne se fait plus sur l'Adriatique, mais sur l'Atlantique en faveur des Portugais et des Espagnols, les nouveaux maîtres. Le monde s'agrandit, Venise n'en est plus le centre.

Son déclin commence, mais elle va vivre longtemps encore sur sa lancée grâce à la fortune amassée pendant 7 siècles.

Les dangers de Venise

Pour mieux apprécier ce que l'on voit, il faut parler des dangers qui menacent et qui font que Venise s'enfonce dans les eaux, à cause de cette domination humaine « nous t'épousons... en signe de notre domination ».

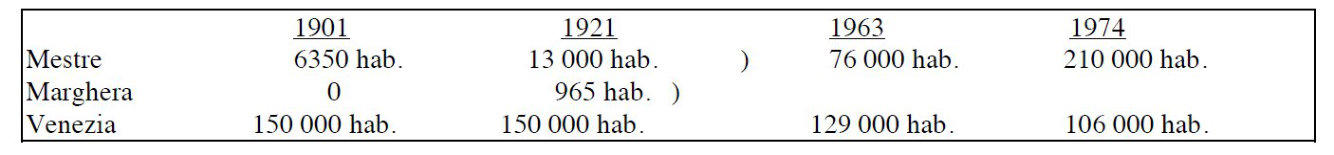

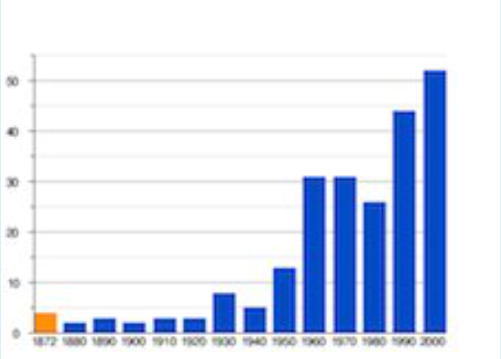

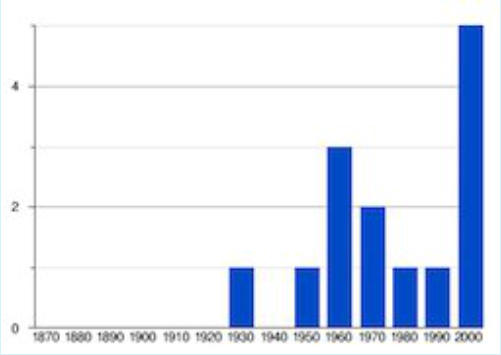

Depuis sa construction au XII°/XIII° siècle, Venise s'est enfoncée ; les anciens avaient prévu 1 à 2 cm par siècle à cause de la gravité naturelle, mais le XX° siècle l'a enfoncée de 35 cm !

La lagune est plus petite que le lac Léman, elle mesure 50 km sur 10 et elle ne fait que 5 mètres à son endroit le plus profond. Elle est si peu profonde que pendant l'hiver 1929 elle a complètement gelé et on pouvait aller à pied sur le continent !

Ce que le XX° siècle a ajouté aux marées, c'est :

- le pompage des nappes phréatiques et du méthane du sous-sol ;

- Porto Marghera pompe l'eau et rejette des nitrates – disparition des algues stabilisatrices ;

- la pêche illicite des coquillages à « l’aspirateur » ;

- les navires de croisière type « Costa », plus hauts que les monuments !

Ces croisières n'apportent rien à la ville, on mange sur le bateau… Les croisiéristes rapportent de l'argent au port. Il paraît qu'une croisière en Méditerranée vaut plus cher si on passe au ras de la place S. Marc !

LA SPLENDEUR

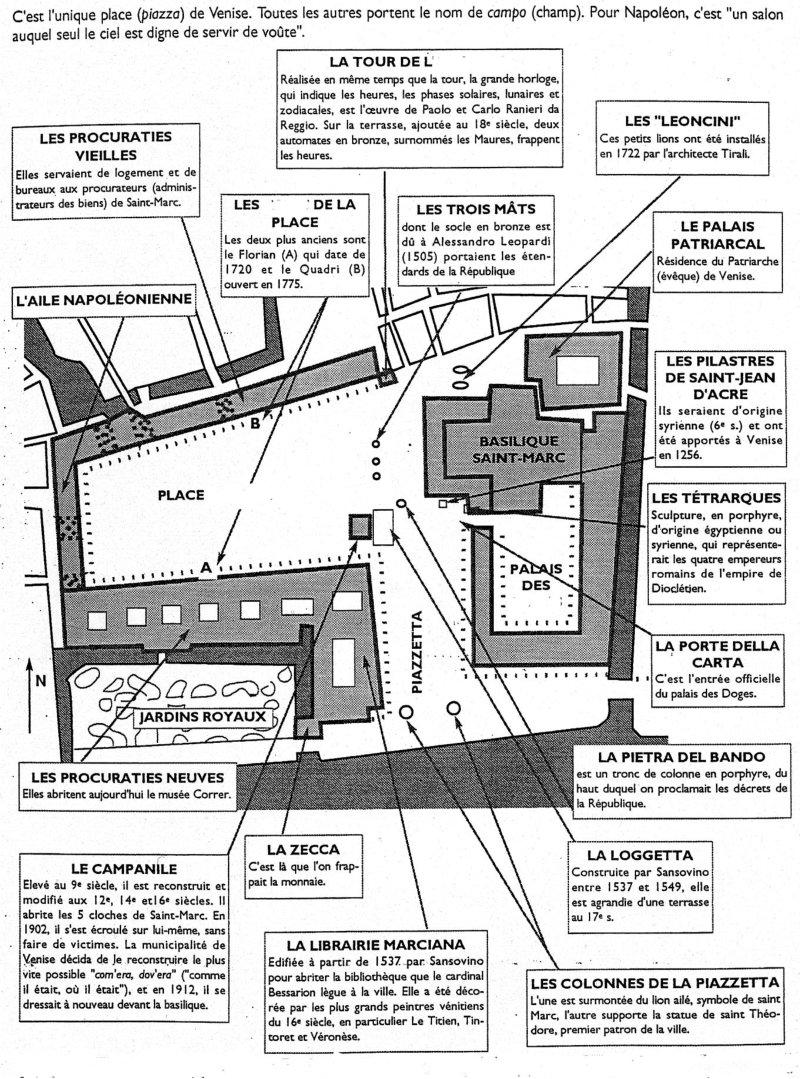

Venons-en maintenant rapidement, parce qu’il faudrait trop de temps, à la splendeur de Venise et à un autre de ses symboles, la place Saint Marc. Régulièrement inondée par « l'aqua alta » (elle est à 60 cm au-dessus de la mer à l'endroit le plus bas), régulièrement envahie par 23 millions de touristes chaque année et constamment restaurée, je ne l'ai jamais vue sans échafaudage ! Pourquoi attire-t-elle autant ? Parce que c'est une machine à remonter le temps.

La première église bâtie pour abriter le corps de S. Marc ayant brûlé en 976, le doge de Venise décide de rebâtir sa chapelle privée : une autre église à la hauteur de sa puissance et de sa prospérité, plus qu'une église, une basilique qui sera consacrée en 1094 : celle que nous avons toujours sous les yeux à la mode byzantine, forme de croix grecque avec 5 coupoles, une véritable bande dessinée de l'ancien testament, le pavage du sol qu'on oublie souvent de regarder à force de lever le nez vers les mosaïques, le rétable en or, la loge des magnifiques chevaux.

En passant derrière les chevaux sur la loggia, on a une vue complète de la place construite entre le X° et XII° siècle :

- le Campanile abrite les 5 cloches de S. Marc, il s'écroula sur lui-même le 14 juillet 1902, sans faire aucune victime et fut reconstruit à l'identique ;

- les 3 mâts porte-étendards des 3 républiques soumises : Chypre, Crète, Dubrovnik ;

- les 2 colonnes de la Piazzetta rapportées d'Orient, avec le lion de S. Marc et S. Théodore dessus (la 3e est toujours au fond de la lagune) ;

- la tour de l'horloge et les 2 Maures du XVIIIe siècle qui sonnent les heures ;

- les procuraties, anciens ministères, aujourd’hui musée Correr et cafés historiques Florian et Quadri.

La Basilique c'était la chapelle privée du Doge, pas celle de la ville de Venise qui était à Castello. Entre les deux colonnes, la perspective de St Marc et du palais ducal : le plus beau salon du monde selon Musset !

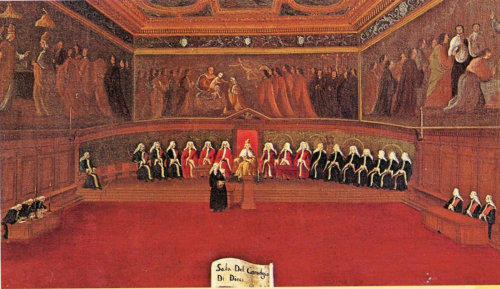

Le palais des doges concentrait toute l'organisation de la République : pouvoir politique, justice, police, ambassades. Le doge n’avait aucun pouvoir personnel, mais restait le symbole de Venise. Il faut visiter les itinéraires secrets : la forêt de poutres du grand conseil, les salles de torture, la cellule de Casanova, etc.

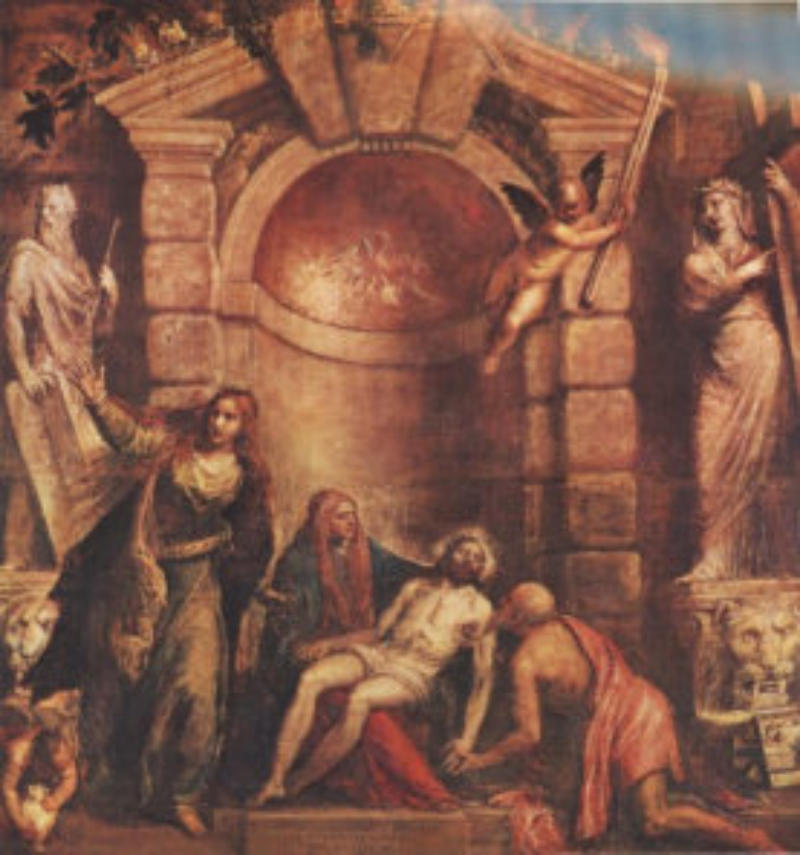

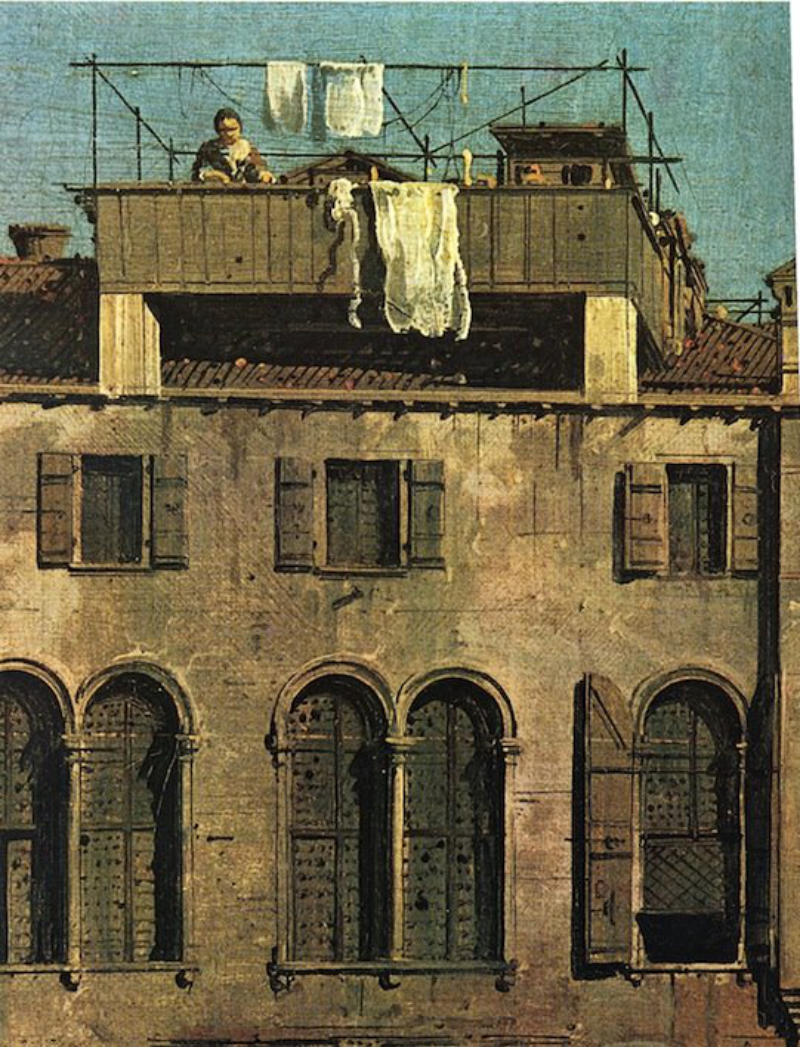

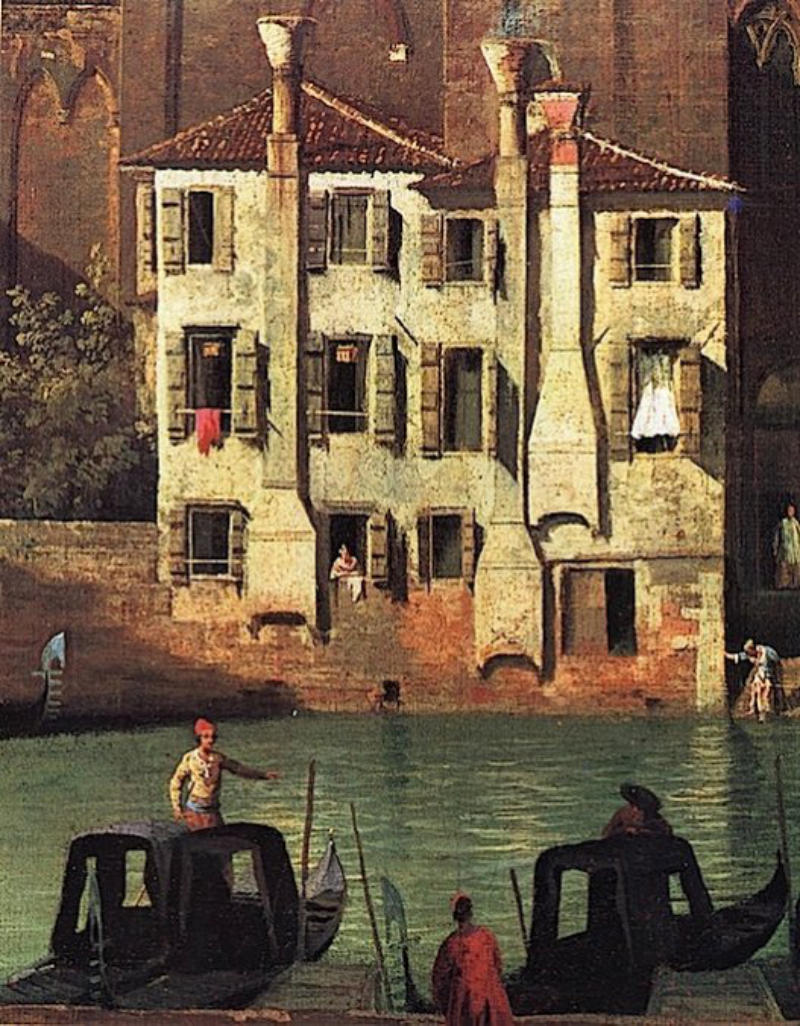

Aux XVe et XVIe siècles, Venise domine le monde de la peinture : Carpaccio, les Bellini, Giorgione, Titien, Tintoret, Véronèse. Puis viennent Canaletto, les Tiepolo père et fils. Les peintres travaillaient aussi pour les « scuole » : corporations à but charitable, très riches, décorées par les grands artistes.

Les « scuole » remarquables : San Rocco (Tintoret) et San Giorgio Schiavoni (Carpaccio). Il y avait des corporations pour tous les métiers, même pour accompagner les condamnés au supplice !

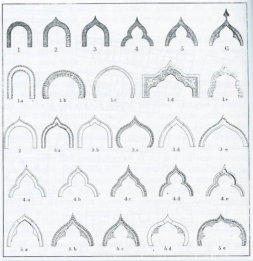

En architecture, Venise passe du byzantin au gothique fleuri : Ca' d’Oro. Elle forme ses propres mosaïstes à Murano dès le XIIIe. Les fours à verre sont déplacés sur Murano pour éviter les incendies… et garder le secret. Le savoir-faire des verriers était protégé jusqu’à la peine de mort. Colbert a réussi à voler le secret en 1665 pour créer Saint-Gobain.

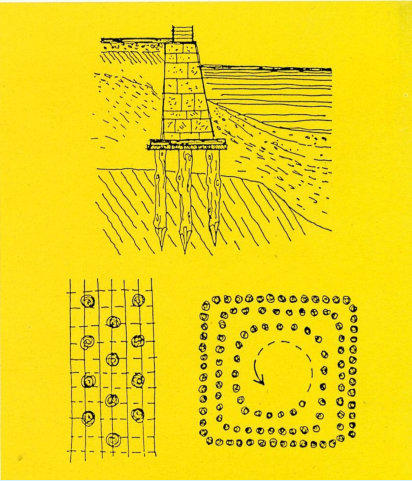

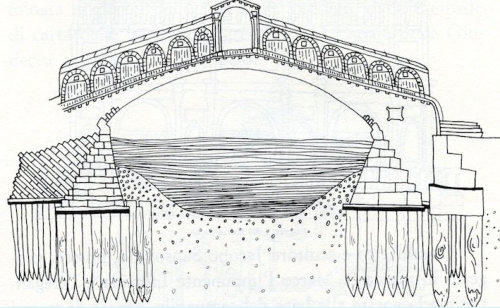

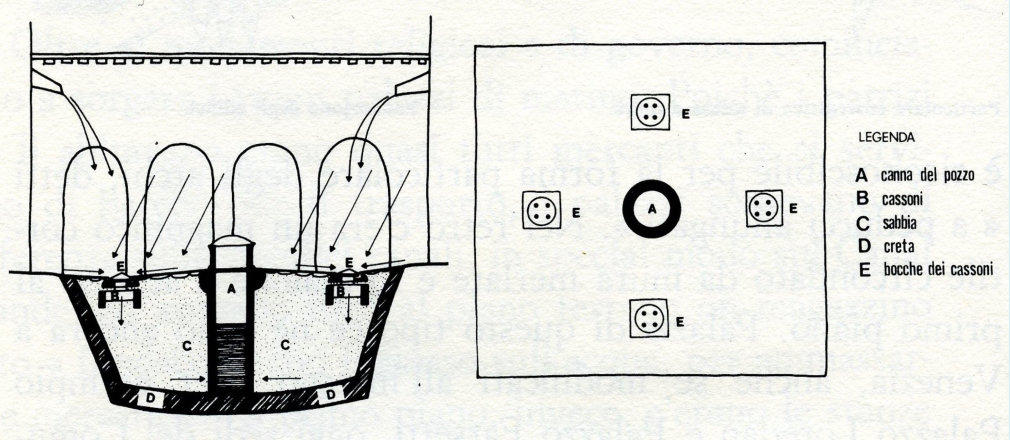

Les chefs-d’œuvre visibles ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Sous Venise, des forêts de pieux de mélèze soutiennent les bâtiments. Le sol argileux accueille les troncs, puis les planchers, puis la pierre d’Istrie, puis les murs. Pour le pont du Rialto : 12 000 troncs ; pour la Salute : 1 million !

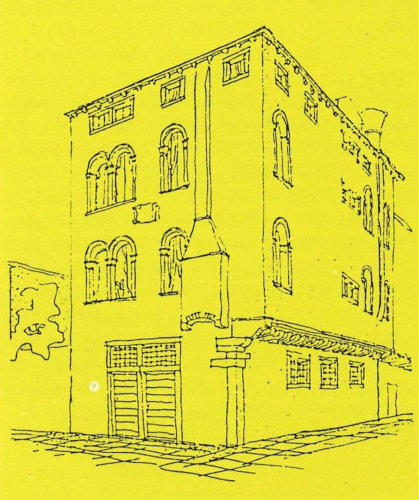

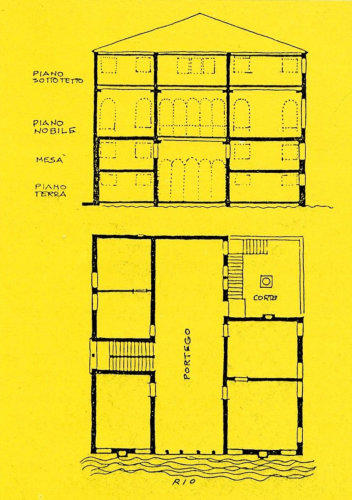

Venise n'est pas une cité lacustre : elle est bâtie au ras de l'eau sur 40 îles reliées par 400 ponts. Jusqu'au XIIIe, les ponts étaient plats en bois. Puis en pierre en dos d’âne pour les bateaux. Les maisons suivent un modèle : rez-de-chaussée pour les marchandises, mezzanine pour le bureau, 1er étage (piano nobile) pour la résidence. Par-dessus : altana (terrasse) et cheminées évasées.

Au Ghetto, les maisons montent jusqu’à 9 étages faute de place. Les Vénitiens redoutaient plus le feu que l’eau. Exemple : l’incendie de la Fenice en 1996. Venise n’a pas d’eau douce : elle vient aujourd’hui du continent. Avant, c’étaient les « cisterne », récupérant l’eau de pluie, toujours fonctionnelles.

Même en déclin, Venise reste symbole de bon goût. Jusqu’au XVIIIe : banque, casino, imprimerie, courtisanes, carnaval. Un guide des courtisanes existait, comme un guide Michelin !

Le café, arrivé de Constantinople, était à la turque. Le premier café : le Florian (1720), devenu célèbre. En face : Quadri, Lavena. Chaque café avait un orchestre. Au XVIIIe, il y avait 34 cafés sous les Procuraties. On y lisait la « Gazetta », le premier journal du monde, qui coûtait 1 gazette (2 sous).

Parenthèse

Malgré tous les dangers qui la menacent, on pense que Venise est arrivée jusqu'à nous épargnée par les siècles. Il n'en est rien, la plus belle maison et la plus représentative, la Ca’ d’Oro, est là depuis le début du XVe siècle, construite à l'emplacement d'un ancien palais plus petit qu'elle. Lors de la construction, on a voulu récupérer les pieux qui n'étaient pas assez nombreux : résultat, elle s'est immédiatement enfoncée de 70 cm, ce qui explique que le rez-de-chaussée soit presque toujours dans l'eau.

Pourtant, on n'avait pas lésiné sur la qualité des architectes ni des matériaux : il la fallait comme le palais des doges, avec un toit pour cacher les tuiles, et des façades en dentelles de pierre réalisées par Matéo Raverti, l'architecte qui venait de terminer le dôme de Milan. Construite de 1421 à 1440, c'est une façade fondamentale du gothique vénitien et la rupture définitive avec le byzantin. Pour lui donner grand air, on avait plaqué 23 000 feuilles d'or sur le marbre, d'où son nom.

La fortune de Venise déclinant, elle n'a pas été entretenue comme elle le méritait. En 1802, elle est vendue comme « ruine », mais le pire est à venir : en 1840, un prince russe l'achète pour loger sa danseuse Maria Taglioni. La demoiselle ne trouve rien de mieux à faire que de la mettre au goût du jour : suppression de la citerne, de l'escalier extérieur et des loggias pour les remplacer par des balcons en fer forgé... on était à l'époque Gustave Eiffel, le métal est à la mode.

C'est en 1894 que le baron Franchetti la rachète, retrouve chez les antiquaires toutes les pièces vendues par la danseuse et rend enfin à la Ca’ d’Oro sa splendeur passée. À sa mort, il en fait don à l'État. Après toutes ces vicissitudes, elle est redevenue comme avant, l'or en moins…

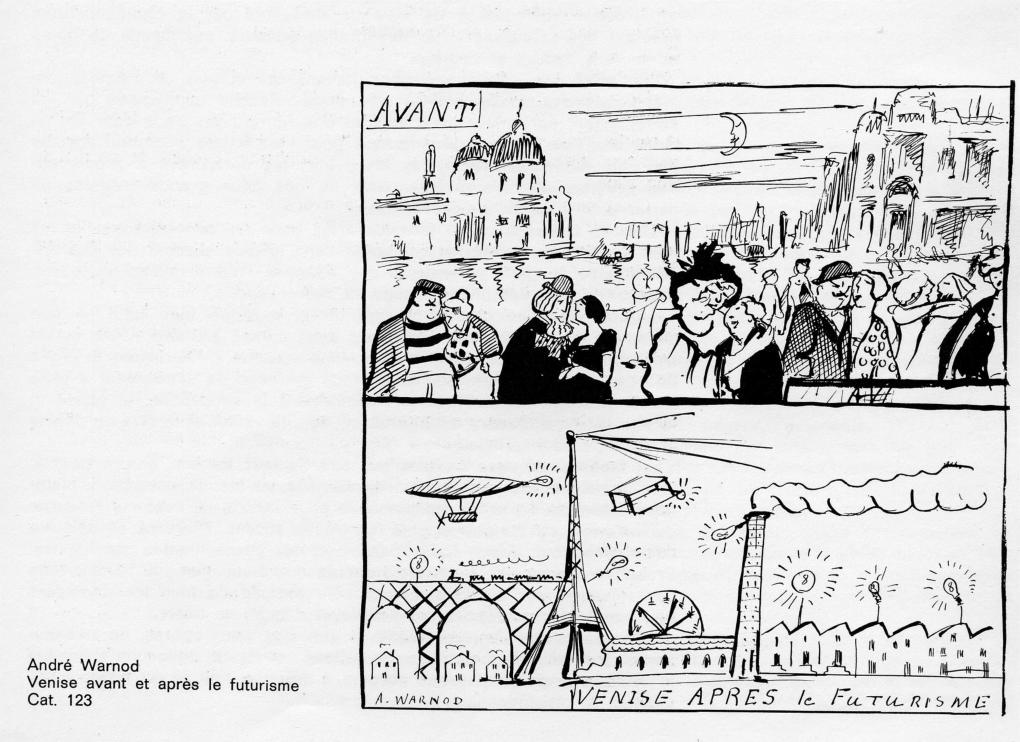

À l'époque « Dada », le futuriste italien Marinetti trouvait Venise symbole du passé et de l'académisme. Il voulait combler le grand canal pour en faire une autoroute et faciliter la circulation.

De nos jours, le danger menace toujours : on a beau s'appeler Venise, on n'est pas à l'abri de la cupidité des promoteurs immobiliers.

- Il y a quelques années, c'est le marché du Rialto vieux de 1000 ans qui avait été menacé de devenir un centre commercial. Ça ne s'est pas fait, mais…

- Venise, toujours à court de liquidité, a vendu à Benetton le Fondaco dei Tedeschi (ancienne poste de Venise), en pensant qu'il allait lui rendre son prestige passé. Benetton se comporte comme un éléphant dans un magasin de porcelaine : il veut créer un centre commercial (encore) avec boutiques, cinéma, librairie genre FNAC, mettre un toit en verre, installer des escaliers roulants de toutes les couleurs… une horreur…

- Et puis, sur la terre ferme, sur la ruine de Porto Marghera, le couturier Pierre Cardin veut édifier une tour à sa gloire, un « Palais des Lumières » de plus de 245 mètres de haut qu'on verrait de Venise bien sûr ! Aux dernières nouvelles, son prêt pour acheter le terrain a été refusé, et il menace d'aller en Chine édifier son emblème.

LE CARNAVAL DE VENISE

On ne peut pas parler de l'histoire de Venise sans évoquer le carnaval, même si celui que nous connaissons de nos jours est loin de l'original.

Les masques existent dans toutes les civilisations depuis la nuit des temps, et la religion catholique, qui l'a associé au début du carême, n'a fait que reprendre d'anciens rites saisonniers marquant le passage de l'ancienne année à la nouvelle, de la nuit au jour, de la mort de la nature à sa renaissance. À Venise, où il était difficile de passer inaperçu, on cherchait l'anonymat : le masque était la solution pour s'adonner à tous les excès. Les Romains avaient les saturnales, Venise le carnaval.

Le mot carnaval apparaît vers le Xe ou XIe siècle, probablement issu du bas latin carnem levare : enlever la viande, c'est le début du carême de 40 jours avant Pâques. Mais à Venise, le carnaval durait 6 mois : d'octobre à Noël, de la Saint Étienne (26 décembre) au carême, plus le jour des épousailles de la mer (l'Ascension), la Saint Marc (25 avril), etc. Toutes les occasions étaient bonnes pour se déguiser de façon grandiose.

Les tout premiers carnavals officiels qui célébraient la victoire en 1163 du doge Ulrico Dandolo sur le patriarche d'Aquiléa sont vite abandonnés pour devenir des fêtes populaires où tout le monde participe.

Au XVIIIe siècle, le masque est le maître de Venise. Du plus riche au plus pauvre, tout le monde se masque : les servantes deviennent grandes dames, les grandes dames peuvent s'encanailler sans risque pour leur réputation. On joue sans payer ses dettes, on couche avec n'importe qui, il y a même des règlements de comptes sanglants. Mais de fêtes en fêtes, Venise est au plus bas en 1797, Bonaparte interdit le carnaval, les Autrichiens feront de même. Le cœur n'y est plus.

Pendant 182 ans, on ne parlera presque plus du carnaval de Venise. Mais il a laissé une telle empreinte dans la mémoire collective qu'en 1979, à la faveur des mouvances du retour aux racines, de la quête de son identité, quelques jeunes Vénitiens décident de ressusciter le carnaval entre eux, dans leurs quartiers. La vague plaît : d'abord les Romains, les Milanais viennent faire le carnaval à Venise avec eux, puis la vague devient un tsunami international : on vient du monde entier (Américains, Australiens, une armada de Japonais et beaucoup de Français !).

On estime à un million de personnes les participants au carnaval pendant 10 jours.

Pourquoi se costume-t-on de nos jours ?

De nos jours où plus rien n'est interdit, où l'anonymat et la solitude sont considérés comme des défauts de la société, on ne va plus à Venise pour préserver son anonymat, bien au contraire, on va se faire admirer, photographier. On n'y va que pour ça ! C'est très narcissique d'être un masque vénitien.

Le costume symbolique de Venise, c'est le tabarro (longue cape noire) et la bauta (capuchon de soie cachant toute la tête). Rien ne doit dépasser, un tricorne et un masque en papier mâché blanc écarté au niveau de la bouche pour pouvoir manger, boire, parler et le garder toute la journée.

Les personnages de la commedia dell’arte très populaires (Arlequin, Polichinelle, Pierrot, les médecins de la peste) sont de plus en plus remplacés par des masques éblouissants, éthérés, avec une grande créativité dans les costumes.

L'admiration des milliers de photographes, c'est la récompense, le salaire, d'une année de travail pour réaliser le costume. On se costume pour le plaisir de se prendre une fois dans l'année pour Adriana Karembeu ou Angelina Jolie avec une nuée de photographes aux trousses !

Pour finir : la gondole

La gondole est indissociable de Venise, emblématique, tout comme le lion et la place Saint Marc. L'histoire de la gondole remonte à l'an mille. Son aspect actuel — toute noire, laquée, sans toit — date de 1663. Il a fallu un édit du Grand Conseil pour mettre fin à l'escalade de luxe des gondoles et des habits chamarrés des gondoliers, trop luxueux pour la République.

La gondole était l'équivalent du carrosse terrestre, la Ferrari de l'époque ! Les gens dépensaient des fortunes pour l'agrémenter, signe extérieur de richesse. On possédait plusieurs gondoles qu'on attachait aux paline, poteaux colorés en spirale. Plus il y avait de paline, plus on était riche.

Chaque gondole avait son gondolier, et chaque gondolier avait son chant pour se guider dans le brouillard : la barcarolle, typiquement vénitienne. Le « chant des gondoliers » n’était que fonctionnel.

Au XVIe siècle, on comptait 10 000 gondoliers — de père en fils. Aujourd’hui, la confrérie compte 400 membres promenant les touristes sur des circuits définis. La gondole était un cadeau d’apparat pour les souverains étrangers : Louis XIV a reçu deux gondoles et quatre gondoliers. À Versailles, le restaurant « La petite Venise » rappelle cette époque.

Tout est très précis dans la gondole : dissymétrique et courbe pour compenser le poids du gondolier à l’arrière gauche, barque à fond plat (10 mètres de long) pour naviguer sans profondeur. Elle n’a pas de quille. Une seule rame posée sur la forcola, sculptée d’un seul bloc de noyer. Chaque échancrure permet des manœuvres variées. Une forcola coûte 1 300 €, nécessite trois jours de travail, le bois sèche deux ans avant taille.

Le fer de proue en inox — le fero — symbolise les six quartiers de Venise et la Giudecca, sous la protection du doge (représenté par la corne ducale). On peut encore voir un atelier de gondole à San Trovaso. Une gondole prend deux mois à construire, coûte 35 000 € (prix 2013), nécessite 15 à 20 couches de vernis, et dure environ 20 ans.

Resteraient encore à détailler :

- les grands musées : l’Académie, la Ca’ Rezzonico, le Palazzo Guggenheim, Punta Dogana de François Pinault, et d’autres…

- les grandes églises : la Salute (Les Noces de Cana – Tintoret), San Zanipolo, les 120 églises moins grandes et les grands peintres qui les décorèrent,

- la musique – Vivaldi, les théâtres lyriques (la Fenice, le Malibran), Benedetto Marcello, les chanteurs contemporains,

- les îles – San Michele (le cimetière), Murano, Burano, Torcello, la Giudecca, et toutes les petites îles de la lagune,

- les courtisanes, Casanova et Goldoni (créateur d’un autre théâtre que la Commedia dell’Arte),

- le cinéma et les écrivains inspirés par Venise — ils sont légion.

Bibliographie sur Venise

Quelques lectures utiles et agréables sur Venise

Nous remercions la Librairie MAJOLIRE de Bourgoin-Jallieu pour son aide dans la préparation de cette bibliographie. Les ouvrages disponibles dans le commerce peuvent lui être commandés.

Cette bibliographie a été commencée pour la préparation d'un voyage d'une semaine à Venise, organisé par l’INIS en avril 2002, et constamment actualisée depuis. Excessive pour la préparation d'un voyage, m'a-t-on déjà dit ... ! Elle est pourtant aussi une image de Venise, à travers ce qu'on en écrit, guides, romans, histoires, BD, films….

Vous ne lirez sans doute pas tous ces livres ... en tout cas avant un départ à Venise ! Mais chacun pourra trouver lecture à son goût, continuer à lire après le voyage ... et nous suggérer encore d'autres lectures. On n'en finit jamais avec Venise quand on y a goûté !

Dictionnaires

- Giuseppe BOERIO, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, 1856, Ristampa anastatica, Martello, Firenze, 1983

- Eugenio Vittoria, Dizionario veneziano-italiano, Editrice EVI, Venezia, 1983

Des lexiques figurent à la fin d’un certain nombre d’ouvrages. Ils seront signalés à propos de chacun de ces ouvrages.

Guides et divers

En italien :

- Venezia, Guida del Touring Club italiano, 1985

- Michela SCIBILIA, Osterie e dintorni, Libreria Sansovino, San Marco 84, bacino Orseolo (près de San Marco), 1998

- Aline CENDON / Giampaolo SIMONETTI, Venezia, istruzioni per l'uso, Marsilio, 1997

- Giulio LORENZETTI, Venezia e il suo estuario, Edizioni Lint, Trieste, 1974

- Giorgio BELLAVITIS, Itinerari per Venezia, Guide dell'Espresso, 1980

En français :

- Venise Cartoville, Gallimard, mars 2001 (7,47 €)

- Guido FUGA / Lele VIANELLO, Les balades de Corto Maltese, Casterman, 1999, 220 p. (18,29 €)

- Venise, Guide vert, Michelin, 2000 (12,50 €)

- Léon DE COSTER, Walter BARECCHI, Découvrir l'architecture en 17 promenades dans Venise, Casterman, 1996, 352 p. (195 F)

- Venise, Gallimard, Coll. "Guides"- Découvertes, 464 p. (26,68 €)

- Venise, Guide du Routard, Hachette Tourisme, 219 p. (12,90 €)

- Venise et la Vénétie, Guide bleu, Hachette, 2001, 440 p. (23,90 €)

- Venise, Guide Visa, Hachette

- Venise, Le Guide Autrement, édition 1999-2000

- Venise, Nouveaux loisirs

- Venise, Ulysse, n. 81, octobre 2001 (5,34 €)

- Paul LUTZ, Anne-Claire MEFFRE, Venise immortelle, Solar, 144 p. (29,72 €)

- Onze occasions d'aller à Venise, Hachette

- L'ABCdaire de Venise, Flammarion, 1998, 120 p. (9,94 €)

- VINCENT Bruno, La lagune de Venise, Gallimard Jeunesse, 1998 (13,42 €)

Cuisine

- Pino AGOSTINI, La table des doges : histoire et recettes de la grande cuisine vénitienne, La Renaissance du livre, Bruxelles, 1992

- Alain BUISINE, Cènes et banquets de Venise, Zulma, 2000, 190 p.

- Jean CLAUSEL, Venise exquise, Robert Laffont, 1990, 176 p.

- Michèle TEYSSEYRE, Saveurs et senteurs de la Sérénissime, Clairsud, 2002

- Emilia VALLI, La cucina del Veneto in cento ricette tradizionali, Tascabili Economici Newton, 1999

- Luigi VERONELLI, Cuisine de Venise : recettes originales du pays des doges, Ed. du Pacifique, 2001

Témoignages, récits de voyages ...

- Paul MORAND, Venises, Gallimard, 1971, 1983, 2006

- Jean-Claude SIMON, Le voyage à Venise, Lattès, 1992

- Philippe SOLLERS, Venise éternelle, Lattès, 1993

- Philippe SOLLERS, Dictionnaire amoureux de Venise, Plon, 2004

- Venise, un voyage intime, Autrement, hors-série n°14, 1985

- ACHENG, Diario veneziano, Editoriale Consorzio Venezia Nuova, 1993

- Aldo ANDREOLO, Elisabetta BORSETTI, Venezia ricorda, Le altane, 1999

- Serena D'ARBELA, Siete proprio veri?, Edizioni Tracce, 2001

- Virgilio BOCCARDI, Casanova, la Venezia segreta, Filippi Editore Venezia, 2000

- Fernand BRAUDEL, Folco QUILICI, Venise, Arthaud, 1984

- Florence BRIEU-GALAUP, Venise un refuge romantique (1830-1848), L’Harmattan, 2007

- Giiuseppe CALÒ, Ciò, Zibaldone veneziano, Corbo e Fiore Editori, Venezia, 1986

- Bernadette CHOVELON, Dans Venise la rouge, Payot, 1999 (réédité 2004)

- Jean CLAUSEL, Venise chronique, Payot, 2001

- Gioseffa CORNOLDI CAMINER, La donna galante ed erudita, Marsilio, 1984

- Baron CORVO, Lettres de Venise, Le Rocher, 1990

- Michel BULTEAU, Baron Corvo, l'exilé de Venise, Le Rocher, 2000

- Régis DEBRAY, Contre Venise, Gallimard, 1995

- Dominique FERNANDEZ, Le promeneur amoureux, Plon, 1980

- René GUERDAN, Vie, grandeurs et misères de Venise, Plon, 1959

- Henri GUILLEMIN, La Liaison Musset - Sand, Gallimard, 1972

- Michel HOCHMANN, Venise, Citadelles & Mazenod, 2016

- René HUYGHE, Marcel BRION, Se perdre dans Venise, Arthaud, 1986

- Henry JAMES, Heures italiennes, La Différence, 1990

- Guy JOUANARD, Venise en clair – obscur, L’Archange Minotaure, 2006

- John KENT, Venise, guide du promeneur amoureux, Gallimard, 1991

- Mary MAC CARTHY, Venise connue et inconnue, Ed. de l'Oeil, 1964

- En observant Venise, Editions Salvy, 1994

- Liliana MAGRINI, Carnet vénitien, Gallimard, 2002

- Michèle MARÉCHAL-TRUDEL, Chateaubriand, Byron et Venise, Nizet, 1978

- F. T. MARINETTI et al., Contro Venezia passatista, 1910

- Predrag MATVEJEVITCH, L’autre Venise, Fayard, 2004

- Patric MAURIÈS, Quelques cafés italiens, Gallimard, 2001

- James MORRIS, Visa pour Venise, Folio, 1989

- Gonzague SAINT-BRIS, Les romans de Venise, Le Rocher, 2007

- Nicoletta SALOMON, Venise engloutie, Mille et une Nuits, 2008

- Jean-Paul SARTRE, Venise de ma fenêtre, Verve, 1953

- Tiziano SCARPA, Venise est un poisson, Christian Bourgois, 2000

- Giuseppe TASSINI, Curiosità veneziane, Filippi Editore, 1863 (1990)

- Miscellanea, il veridico 1892 - 1894, Filippi, 1970

- Alain VIRCONDELET, Devenir Venise, Lattès, 1994

- Richard WAGNER, Ma vie, Buchet-Chastel

- Voyage à Venise sur les pas de Marcel Proust, Garde-temps, 2000

Histoire de Venise

- Christian BEC, Histoire de Venise, PUF, "Que sais-je?", 1993

- Sergio BETTINI, Naissance d’une ville, Éd de l’Éclat, 2006

- Frédéric C. LANE, Venise, une république maritime, Flammarion, 1985

- Ph. BRAUNSTEIN, R. DEBORT, Venise, portrait historique d'une cité, Point Seuil

- Philippe MONNIER, Venise au XVIIIè siècle, Perrin, 1907

- Alvise ZORZI, Venise, une cité, une république, un empire, La Martinière, 2001

- Histoire de Venise. La République du Lion, Ed Perrin, 2001

- Roberto CESSI, Storia della Repubblica di Venezia, Giuseppe Principato, 1968

- André ZYSBERG et René BURLET, Venise, la Sérénissime et la mer, Gallimard

- Vittore BRANCA, La sapienza civile, Leo S.Olschki, 1999

- Sefano CARBONI (dir.), Venise et l’Orient, Gallimard/IMA, 2006

- Elio COMARIN, La mort de Venise, Perrin, 1998

- Giovanni COMISSO, Les ambassadeurs vénitiens, Le Promeneur, 1989

- Giovanni COMISSO, Les agents secrets de Venise, Le Promeneur, 1990

- Elisabeth CROUZET-PAVAN, Venise triomphante, Albin Michel

- Amable DE FOURNOUX, Napoléon et Venise, De Fallois, 2002

- Pierre DARU, Histoire de la République de Venise, Laffont, 2004

- Charles DIEHL, La République de Venise, Flammarion, 1985

- Il gioco dell'amore, Berenice Art Books, 1990

- Richard GOY, Venise, la ville et son architecture, Ed. Paidon, 2002

- Jean-Claude HOCQUET, Venise et la mer, XIIe – XVIIIe siècles, Fayard, 2006

- Venise au moyen-âge, Les Belles Lettres

- M. JONARD, La vie quotidienne à Venise, Hachette, 1965

- De LAROCHE Robert, Venise, Carnaval secret, La Renaissance du Livre, 2000

- Lodovico MANIN, Io, l'ultimo Doge di Venezia, Canal, 1997

- Donald M. NICOL, Venezia e Bisanzio, Rusconi, 1990

- John Julius NORWICH, Histoire de Venise, Payot

- Paolo PRETO, Peste e società a Venezia, 1576, Neri Pozza, 1978

- Lionello PUPPI, Les pierres de Venise, F. Hazan, 2001

- Gonzague SAINT-BRIS, Les romans de Venise, Rocher, 2007

- Salvatore SETTIS, Se muore Venezia, Einaudi, 2015

- Storia di Venezia, Istituto Treccani, 1999

- Venezia e la difesa del Levante da Lepanto a Candia 1570-1670, Arsenale Editrice, 1986

- Venise, la République des castors, 1297-1797, ENS Editions, 1997

- Venise et la Révolution française, Laffont, 1997

- Lucette VALENSI, Venise et la Sublime Porte, Hachette, 1987

Art

- AA.VV., La peinture dans les musées de Venise, Ed Mengès, 2002

- Eugenia BIANCHI, Nadia RIGHI, Maria Cristina TERZAGHI, La place Saint-Marc et ses musées, Electa, 1997

- Alain BUISINE, Un Vénitien dit "Le Canaletto", Zulma Ed., 2001

- Alain BUISINE, Dictionnaire amoureux et savant des couleurs de Venise, Zulma, 1998

- Roberto CALASSO, Le rose Tiepolo, Gallimard, 2009

- Valentina CONTICELLI et autres, L'ABCdaire de Tiepolo, Flammarion, 1998

- Anne EPELBAUM-MOREAU, Venise à travers les artistes et les écrivains, La Renaissance du Livre, 2003

- Maurice FAVILLA et Ruggero RUGOLO, Venise rococo, Hazan, 2011

- Galienne FRANCASTEL, L'art de Venise, Editions Pierre Tisné, 1963

- GUGGENHEIM MUSEUM, Chefs-d’œuvre de la collection Peggy Guggenheim, Venise, 1999

- Marion KAMINSKI, Venise, art et architecture, Könemann

- Michaël LEVEY, La peinture à Venise au XVIIIe siècle, Julliard, 1959

- Filippo PEDROCCO, Ca' Rezzonico, Marsilio, 2001

- Filippo PEDROCCO, Giambattista Tiepolo, Flammarion, 2002

- Paolo Veneziano, La Renaissance du livre, 2003

- Philippe PIQUET, Monet et Venise, Herscher

- Terisio PIGNATTI, Venise, guide de la peinture, Canal, 1995

- Lionello PUPPI, Les pierres de Venise, Hazan, 2001

- John RUSKIN, Les Pierres de Venise, Hermann, 1983

- Jean-Paul SARTRE, Le séquestré de Venise, Les Temps Modernes, 1957

- Michel SERRES, Esthétiques sur Carpaccio, Hermann, 1975

- Michel SERRES, Carpaccio à Venise ou les esclaves libérés, Le Pommier, 2007

- Salvatore SETTIS, L'invention d'un tableau. La tempête de Giorgione, Ed. de Minuit, 1988

- John STEER, La peinture vénitienne, Tames and Hudson, 1990

- John SUMMERSON, Le langage classique de l'architecture, Tames and Hudson, 1992

- Venise vue par les peintres, Skira, 1956

- Denis MONTAGNON, Venise, Impressions de peintres, Ed. Du Chêne, 2002

- Ettore VIO, La Basilique Saint-Marc de Venise, Citadelles et Mazenod, 2000

Musique

- Nanie BRIDGMAN, La musique à Venise, Que sais-je?, PUF, 1984

- Paolo FABBRI (a cura di), Musica nel Veneto, la storia, Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, 1998

- Hélène LECLERC, Venise baroque et l'opéra, Armand Colin, 1987

- Venise, Musique et peinture du XVè au XVIIIè siècle, Opus 111, OPS 7002

- Gian Francesco MALIPIERO, œuvres vénitiennes : Sette canzonette veneziane, Tre commedie goldoniane, Il Mistero di Venezia...

- Luigi NONO, œuvres majeures, élève de Malipiero

- Gianluca AMADORI, Per quattro soldi, Editori Riuniti, 2003

- Musique populaire : Gualtiero Bertelli, Alberto d’Amico, Luisa Ronchini, etc.

Quelques classiques de la littérature

- Christine AUSSEUR, Guide littéraire de Venise, Hermé, 1994

- Jean-Noël MOURET, Le goût de Venise, Mercure de France, 2002

- Evelyne SCHLUMBERGER et al., Venise entre les lignes, Denoël, 2001

- Gabriella ZIMMERMANN, Venise au fil des mots, Vol I, Pimientos, 2006

- Gabriella ZIMMERMANN, Venise au fil des temps, Vol II, Pimientos, 2007

- Dante ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, XXI, 7-45

- BALZAC, Massimila Doni, Ed. Corti

- Giovanni BOCCACCIO, Decamerone, Journée 4

- ARETINO, Correspondance

- Giacomo CASANOVA, Histoire de ma vie, Gallimard, Pléiade

- Jacques CAZOTTE, Le diable amoureux, Folio

- Gabriele D'ANNUNZIO, Il Fuoco, 1900

- Lorenzo DA PONTE, Mémoires, Mercure de France, 1988

- Jean GIONO, Voyage en Italie, Folio

- Carlo GOLDONI, Œuvres complètes, dont La Bottega del caffè

- Carlo GOZZI, Mémoires inutiles, Phébus, 1987

- GOETHE, Voyage en Italie, Aubier

- Théophile GAUTIER, Italia, Hachette, 1860

- BEN JONSON, Volpone

- MONTAIGNE, Voyage en Italie, Garnier

- MUSSET, Le fils du Titien, Magellan

- NIEVO Ippolito, Confessions d’un Italien, Fayard, 2006

- Thomas OTWAY, Venise sauvée, 1682

- Henri de RÉGNIER, L’Altana ou la vie vénitienne, Mercure de France

- George SAND, Lettres d’un voyageur, GF Flammarion, 2004

- SHAKESPEARE, Le Marchand de Venise

- Jean-Claude SIMOËN, Voyage en Italie, Ed. Impact Livres, 2001

- H. TAINE, Voyage en Italie, Hachette, 1880

Voyageurs et photographies

- Yves HERSANT, Italies, Anthologie des voyageurs français aux XVIIIè et XIXè siècles, Robert Laffont, 1988

- TURNER, WORDSWORTH, BYRON, SHELLEY, Robert BROWNING, Ezra POUND, Ernest HEMINGWAY

- Venezia Forma Urbis, Marsilio Editore, 1985

- Fulvio ROITER, Vivre Venise, Mengès

- Fernand BRAUDEL et Folco QUILICI, Venise, Arthaud

- Pierre-Jean BUFFY, Venise, miroir des signes, Terres de brume, 2002

- Giandomenico ROMANELLI, Venise au fil des pierres, Liana Levi

- Ezio TEDESCHI et Gino BIAGIO BRADO, Concerto per Venezia, Padova, 1989

- Frédéric VITOUX, L'art de vivre à Venise, Flammarion, 1990

- Anne WIAZEMSKY, Venise, photos de Jean-Noël de Soye, Ed. Chêne

- Alvise ZORZI et Paolo MARTON, Les plus beaux palais vénitiens, France Loisirs, 1993

Romans

- Marc ALYN, Le piéton de Venise, Éd de Bartillat, 2005

- Alfred ANDERSCH, La Femme aux cheveux roux, Actes Sud, 1991

- Paolo BARBARO, Lunario veneziano, Iles perdues, La Casa con le luci, Petit guide sentimental de Venise

- Giuseppe BERTO, Anonimo veneziano, Rizzoli, 1976

- Gianfranco BETTIN, Dove volano i leoni, Nemmeno il destino, L’héritier

- BOREL Fabienne, Confidences vénitiennes, Les derniers jours du Titien, 2004

- Ray BRADBURY, Morte a Venice, Rizzoli, 1987

- Jean-Denis BREDIN, L'absence, Gallimard, 1986

- Roland BRIVAL, En eaux troubles, Phébus, 2002

- Alejo CARPENTIER, Concert baroque, Gallimard, 1974

- Carolus CERGOLY, Fermo là in poltrona, Mondadori, 1984

- Gian Antonio CIBOTTO, Diario veneto, Marsilio, 1986

- Antoine COMPAGNON, Ferragosto, Flammarion, 1985

- Carlo DELLA CORTE, Di alcune comparse a Venezia, Mondadori, 1968

- Colette FELLOUS, Amor, Gallimard, 1997

- FRUTTERO et LUCENTINI, L’Amant sans domicile fixe, Le Seuil, 1988

- Claude GALAY, Seule Venise, Ed. du Rouergue, 2004

- Alain GERBER, Quatre saisons à Venise, Laffont, 1996

- Olivier GERMAIN-THOMAS, Princesse non-identifiée, Flammarion, 1990

- Robert GIRARDI, Vaporetto n. 13, Neri/Pozza, 1998

- Nedim GÜrsel, Les Turbans de Venise, Seuil, 2001

- Curt LEVIANT, Partita à Venise, Cherche-Midi, 2015

- Thomas MANN, La mort à Venise, Le Livre de Poche

- Paolo MAURENSIG, Le gardien des rêves, éd. du Rocher

- Eduardo MENDOZA, L'Ile enchantée, Seuil, 1991

- Alberto ONGARO, La partita, La taverne du Doge Loredan

- Hanns-Josef ORTHEIL, Lumière de la lagune, Seuil, 2005

- Aldo PALAZZESCHI, Il Doge, SE, 1967

- Dominique PARAVEL, Nouvelles vénitiennes, Serge Safran éditeur, 2015

- Pier Maria PASINETTI, Rouge vénitien, Melodramma, Dorsoduro, Piccole Veneziane complicate, Petite conversation vénitienne

- Henri de RÉGNIER, L’entrevue, Mercure de France, 1919

- Emmanuel ROBLÈS, Venise en hiver, Seuil, 1981

- François-Olivier ROUSSEAU, Les Enfants du siècle, Seuil, 1999

- Nantas SALVALAGGIO, Il campiello sommerso, Fuga da Venezia, Rizzoli

- Marcel SCHNEIDER, La fin du Carnaval, Grasset, 1987

- Arthur SCHNITZLER, Le retour de Casanova, 10/18, 1992

Romans policiers

- Olivier BARDE-CABUÇON, Humeur noire à Venise, Actes Sud, 2015

- James Hadley CHASE, Voir Venise et crever, Gallimard, 1954

- Juan Manuel DE PRADA, La Tempestad, Seuil, 2000

- Michael DIBDIN, Lagune morte, Calmann-Lévy, 1996

- Patricia HIGHSMITH, Le rat de Venise, Calmann-Lévy, 1977

- Donna LEON, Enquêtes du Commissaire Brunetti (divers titres de 1992 à 2013, Calmann-Lévy)

- Thierry MAUGENEST, Venise.net, Liana Levi

- Eduardo MENDOZA, L’île enchantée, Seuil, 1991

- Iain PEARS, Comité Tiziano, 10/18

- Nicolas REMIN, Commissaire Tron (divers titres, Alvik Editions, 2006-2007)

- Maud TABACHNIK, Le sang de Venise, 10/18

- Gabrielle WITTKOP, Sérénissime assassinat, Points Seuil, 2001

Films

- Woody ALLEN, Tout le monde dit I love you (1996)

- Michelangelo ANTONIONI, Identification d'une femme (1982)

- Nanni BALESTRINI et Laura MUSCARDIN, Le mythe d’un aventurier. Casanova (1998)

- René BARBERIS, Casanova (1932)

- Giacomo BATTIATO, Le jeune Casanova (2001)

- Mauro BOLOGNINI, La Venexiana (1986)

- Jean BOYER, Les aventures de Casanova (1946)

- Tinto BRASS, La clé (1983)

- Renato CASTELLANI, La storia di Venezia (1972)

- Romeo e Giulietta (1954)

- André CAYATTE, Les amants de Vérone (1948)

- Eric CLOUÉ, Venise, téléfilm, 1987

- Luigi COMENCINI, Casanova, un adolescent à Venise (1969)

- Enrico COTTAFAVI et Gianpaolo CALLEGARI, Le bourreau de Venise (1952)

- Gianfranco DE BOSIO, Il terrorista (1962)

- Jacques DONIOL-VALCROZE, Venise en hiver, téléfilm

- Marguerite DURAS, La cité des Doges (1976)

- Federico FELLINI, Casanova (1976)

- Riccardo FREDA, Le chevalier mystérieux (1949)

- Enrico FULCHIGNON, I due Foscari (1942)

- F. Gary GRAY, The Italian Job (2003)

- Christopher HAMPTON, Carrington (1995)

- Marshall HERSKOWITZ, Dangerous beauty

- Benoît JACQUOT, Les ailes de la colombe (1980)

- Alain JAUBERT, Giacomo Casanova (1998)

- Otar JOSSELIANI, Lundi matin (2001-02)

- Barbara KOPPLE, Wild Man Blues (1998)

- Georges LAUTNER, Le Guignolo (1980)

- David LEAN, Summertime (1955)

- Eric LOSEY, Eva (1962)

- MANKIEWICZ, Guêpier pour trois abeilles (1967)

- Ernst MARISCHKA, Sissi face à son destin (1957)

- MIELI Valerio, Dix univers à Venise (2012)

- Giuliano MONTALDO, Marco Polo (1982)

- Édouard NIERMANS, Le retour de Casanova (1992)

- Etienne PÉRIER, Venise rouge sang (1988)

- Dino RISI, Anime perse (1976)

- Venezia, la luna e tu (1958)

- Enrico Maria SALERNO, Anonimo veneziano (1970)

- Silvio SOLDINI, Pane e tulipani (1999)

- Steven SPIELBERG, La dernière croisade (1989)

- STENO, Casanova (1955)

- Duccio TESSARI, Le procès des Doges (1963)

- Maurice TOURNEUR, Volpone (1940)

- Giorgio TREVES, Rosa e Cornelia (1999)

- Luchino VISCONTI, Senso (1954), Mort à Venise (1970)

- Alexandre VOLKOFF, Casanova (1927)

Romans

Romans policiers

Films

Quelques BD et livres pour enfants

- CAPDEVILA, Le voyage à Venise de la sorcière Camomille

- Claude CLÉMENT, Le luthier de Venise, coll. Pastel, Lutin Poche

- Gilles CHAILLET, Vasco, Ténèbres à Venise, Ed. du Lombard

- Jean DUFAUX / GRIFFO, Giacomo C., Glénat, Coll. vécu (14 volumes)

- Luc REVILLON, Sur les traces de Giacome C. Côté cour et côté jardin

- Hugo PRATT, Corto Maltese, La favola di Venezia, Casterman

Quelques poètes vénitiens

- Anthologie : Venezia nel canto de' suoi poeti, Raffaello BARBIERA, 1925

- Giorgio BAFFO (1694-1768), Poésies, trad. Apollinaire, Paris 1910

- Luciano MENETTO (1956 - ), poète en vénitien et italien

- Patrizia VALDUGA, poétesse contemporaine

- Andrea ZANZOTTO, Poesie 1938-1972, Mondadori, 1987

Carnaval

- Josyane et Alain CASSAIGNE, Carnaval de Venise, Buchet Chastel, 1999

- Véronique DELLA VALLE, Carnaval à Venise, Albin Michel-Jeunesse, 1993

- Christophe FOUGLÉ, Regards vénitiens : carnaval de Venise, Hermé, 1997

- Robert de LAROCHE, Venise : Carnaval secret, La Renaissance du livre, 2002

- Gérard LEDIG, Sous les fenêtres du Doge, Saint-Cyp, 2002

- Paul LUTZ, Masques de Venise, Chêne, 1995

- Giovanna PASTEGA, Venise, l'esprit du carnaval, Gründ, 2000

- Danilo REATO, Histoire du carnaval de Venise, Oréa, 1991

- Danilo REATO, Les masques de Venise, Herscher, 1991

- Xavier RICHER, Masques de Venise, Plume, 1997

Éditeurs vénitiens

- Filippi Editore, Castello, Casselleria 5284 -30122 Venezia

- Castello, Calle del Paradiso 5763 - 30122 Venezia

- Edizioni Centro Internazionale della Grafica, Campo Sant'Angelo, San Marco 3943

- Il dilettevole gioco del pesse, livre-jeu publié en 2002

- Marsilio Editori, Venezia

Mise à jour : 14 août 2016

Notes sur l’art à Venise

(Giovanni Bellini, Trasfigurazione sacra, 1504, Florence, Musée des Offices)

(Giovanni Bellini, Trasfigurazione sacra, 1504, Florence, Musée des Offices)

1. Le caractère unique de la peinture vénitienne

a) Couleur et lumière

"A Venise, c'est en fonction de la couleur et non du dessin que s'organise non seulement toute la technique mais toute l'interprétation sensible de l'univers. La couleur à Venise n'est pas le complément du trait ... ; c'est parce que les artistes vénitiens ont accordé moins de part que les Florentins à la connaissance des coordonnées mathématiques et à l'ordre abstrait d'une logique de la perception, qu'ils ont élaboré un art original, sensible, plus attaché à l'ordre émotif. L'art vénitien n'est pas le simple prolongement du style de Florence... L'emploi original de la couleur suit chez les Vénitiens une conception originale de la lumière - qui est sans doute leur véritable apport créateur.... Une nouvelle et complète expérience esthétique se développe et non l'enrichissement de l'ancienne.... L'art de Venise exprime les valeurs et les pouvoirs d'une société originale dans tous les domaines.... La beauté de Venise n'est pas une beauté de carte postale plus ou moins richement colorée ; c'est une beauté virile qui témoigne de la grandeur d'un groupe d'hommes qui a su déterminer à tous les échelons et dans tous les domaines de son activité, des conduites indépendantes, des formes d'action efficaces. Aucun rapport entre les liens de Venise avec l'Orient ou avec l'Europe du Nord et ceux des autres cités italiennes entre elles. Aucun rapport entre la manière dont fut assimilée la Contre-Réforme ici et ailleurs. La toujours laïque Venise eut le privilège insigne de donner dans ses conseils moins de place que toute autre cité aux militaires et aux prêtres et elle dut sans doute à cette sagesse exceptionnelle la durée de sa grandeur. Le génie de Venise s'exprime, à la fois, dans sa conduite comme cité et dans une production artistique non soumise aux lois d'une logique abstraite ou d'une économie, mais véritablement complémentaire des autres entreprises du temps."

(Pierre Francastel ; Préface à : Galienne Francastel, L’Art à Venise, Ed. Pierre Tisné, 1963, pp. 8-10. Sur la peinture à Venise, voir aussi Enrico Mario Dal Pozzolo, Les peintres de Venise, Actes Sud, 2010, 120€.)

b) Décalage chronologique

Un aspect presque constant de cette spécificité de l'art vénitien est sa non-concordance chronologique avec l'art des autres cités. Par exemple Venise est encore dépendante de l'art byzantin au XIVe siècle alors qu'il a été abandonné depuis longtemps ailleurs ; c’est un phénomène lié au rapport privilégié de Venise avec l'Orient et à la conquête tardive de la terre ferme.

c) Venise, carrefour de cultures

Venise est d'abord tournée vers la mer Adriatique et l'Orient et elle reste en relation étroite avec le monde islamique même après la chute de Byzance en 1453, elle en importe les objets précieux, les tissus, les tapis. Mais, à proximité des cols alpins, elle commerce aussi très tôt avec l'Europe du Nord, Bourgogne, France, Pays-Bas, Allemagne. Enfin sa situation à l'extrémité de la plaine du Pô lui permet d'entrer en rapport avec Florence et Rome par les Marches, et avec l'Italie du Nord. Toute la peinture vénitienne assimile et mêle les traditions esthétiques de toutes ces cultures pour en faire une synthèse originale.

1. Le caractère unique de la peinture vénitienne

a) Couleur et lumière

"A Venise, c'est en fonction de la couleur et non du dessin que s'organise non seulement toute la technique mais toute l'interprétation sensible de l'univers. La couleur à Venise n'est pas le complément du trait ... ; c'est parce que les artistes vénitiens ont accordé moins de part que les Florentins à la connaissance des coordonnées mathématiques et à l'ordre abstrait d'une logique de la perception, qu'ils ont élaboré un art original, sensible, plus attaché à l'ordre émotif. L'art vénitien n'est pas le simple prolongement du style de Florence... L'emploi original de la couleur suit chez les Vénitiens une conception originale de la lumière - qui est sans doute leur véritable apport créateur.... Une nouvelle et complète expérience esthétique se développe et non l'enrichissement de l'ancienne.... L'art de Venise exprime les valeurs et les pouvoirs d'une société originale dans tous les domaines.... La beauté de Venise n'est pas une beauté de carte postale plus ou moins richement colorée ; c'est une beauté virile qui témoigne de la grandeur d'un groupe d'hommes qui a su déterminer à tous les échelons et dans tous les domaines de son activité, des conduites indépendantes, des formes d'action efficaces. Aucun rapport entre les liens de Venise avec l'Orient ou avec l'Europe du Nord et ceux des autres cités italiennes entre elles. Aucun rapport entre la manière dont fut assimilée la Contre-Réforme ici et ailleurs. La toujours laïque Venise eut le privilège insigne de donner dans ses conseils moins de place que toute autre cité aux militaires et aux prêtres et elle dut sans doute à cette sagesse exceptionnelle la durée de sa grandeur. Le génie de Venise s'exprime, à la fois, dans sa conduite comme cité et dans une production artistique non soumise aux lois d'une logique abstraite ou d'une économie, mais véritablement complémentaire des autres entreprises du temps."

(Pierre Francastel ; Préface à : Galienne Francastel, L’Art à Venise, Ed. Pierre Tisné, 1963, pp. 8-10. Sur la peinture à Venise, voir aussi Enrico Mario Dal Pozzolo, Les peintres de Venise, Actes Sud, 2010, 120€.)

b) Décalage chronologique

Un aspect presque constant de cette spécificité de l'art vénitien est sa non-concordance chronologique avec l'art des autres cités. Par exemple Venise est encore dépendante de l'art byzantin au XIVe siècle alors qu'il a été abandonné depuis longtemps ailleurs ; c’est un phénomène lié au rapport privilégié de Venise avec l'Orient et à la conquête tardive de la terre ferme.

c) Venise, carrefour de cultures

Venise est d'abord tournée vers la mer Adriatique et l'Orient et elle reste en relation étroite avec le monde islamique même après la chute de Byzance en 1453, elle en importe les objets précieux, les tissus, les tapis. Mais, à proximité des cols alpins, elle commerce aussi très tôt avec l'Europe du Nord, Bourgogne, France, Pays-Bas, Allemagne. Enfin sa situation à l'extrémité de la plaine du Pô lui permet d'entrer en rapport avec Florence et Rome par les Marches, et avec l'Italie du Nord. Toute la peinture vénitienne assimile et mêle les traditions esthétiques de toutes ces cultures pour en faire une synthèse originale.

2. Des origines au XIVe siècle : un art importé de Byzance

Dès son origine, la ville a eu le goût de s'embellir, mais jusqu'au premier quart du XIVe siècle, elle importe de Byzance "des modèles, des idées, des artistes et des objets d'art".

(Cf. Galienne Francastel, Op. cit., p. 17. Sur Paolo Veneziano, voir : Filippo Pedrocco, Paolo Veneziano, La Renaissance du Livre, 2003, 224 p., 69,50€).

Les grandes villes italiennes ont depuis le début du XIIIe siècle des peintres autochtones qui ont gardé la technique byzantine mais se sont écartés des valeurs transmises à l'Occident par les moines grecs réfugiés en Italie au temps des persécutions iconoclastes (majesté divine, immobilité du monde divin et humain gouverné par des empereurs investis par Dieu ...), au profit d'un univers religieux plus perméable aux réalités humaines (réalisme du Christ de Douleur, apparition des saints contemporains, humanité de la Vierge mère...). Venise au contraire, bien qu’indépendante à partir du VIIIe siècle, importe de Byzance et les contenus et les artistes. Ce n'est pas par ignorance des courants européens (Venise commerce déjà avec l'Europe entière) mais par choix d'un rapport privilégié à Byzance.

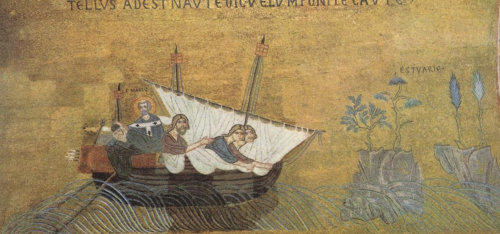

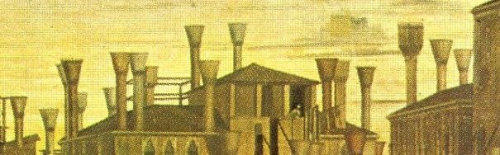

Les mosaïques de la Basilique Saint Marc en sont le meilleur exemple ; l'architecture suit la même inspiration : la basilique est largement inspirée de l'église des Saints-Apôtres de Byzance, les matériaux sont importés d'Orient, les chevaux de la façade, les émaux de la Pala d'oro, les objets précieux du trésor viennent de Constantinople.

La mosaïque est l’art dominant. Venise hérite de la mosaïque byzantine plus que de la mosaïque romaine. La basilique Saint-Marc est couverte de plus de 4000 m2 de mosaïques qui illustrent l’Ancien Testament dans le narthex, et le Nouveau Testament dans l’intérieur, avec des scènes de la vie de saint Marc et des principaux saints vénérés à Venise.

Le changement d'orientation commence à se manifester en 1268 (décret enjoignant de former des mosaïstes sur place) et en 1308 (création à Murano des ateliers de verrerie chargés de fabriquer les cubes de verre dont on fait les mosaïques) : c'est le moment où Venise amorce une politique de conquête de la terre ferme. Vers 1310, le Podestà de Murano commande un retable pour la cathédrale à un peintre vénitien, maître Paolo. En 1340 on reconstruit le Palais des Doges en style gothique et en 1365 le décor sculpté de la façade de Saint-Marc en gothique également. Un art local est né.

Voir :

* L'art de la mosaïque à la Basilique Saint-Marc

* Les mosaïques de Torcello : Vierge à l'enfant dans l'abside

* Jugement dernier (revers de la façade)

1. Le caractère unique de la peinture vénitienne

a) Couleur et lumière

"A Venise, c'est en fonction de la couleur et non du dessin que s'organise non seulement toute la technique mais toute l'interprétation sensible de l'univers..."

(Pierre Francastel ; Préface à : Galienne Francastel, L’Art à Venise, Ed. Pierre Tisné, 1963, pp. 8-10. Sur la peinture à Venise, voir aussi Enrico Mario Dal Pozzolo, Les peintres de Venise, Actes Sud, 2010, 120€.)

b) Décalage chronologique

Un aspect presque constant de cette spécificité de l'art vénitien est sa non-concordance chronologique avec l'art des autres cités...

c) Venise, carrefour de cultures

Venise est d'abord tournée vers la mer Adriatique et l'Orient... Toute la peinture vénitienne assimile et mêle les traditions esthétiques de toutes ces cultures pour en faire une synthèse originale.

2. Des origines au XIVe siècle : un art importé de Byzance