ROMA - Rome

Les grandes périodes :

- – 753 – 313 : la Rome antique : Rome est capitale de la monarchie, de la république puis de l’empire païen, jusqu’à la reconnaissance par Constantin du christianisme qui devient très vite religion officielle.

- 313 – 1309 : Rome est capitale de l’Église chrétienne pendant cette période du Moyen-Âge, très riche événements et constructions, où le clergé prend de plus en plus d’importance.

- 1309 - 1420 : Exil des papes à Avignon

- 1420 – 1527 : Développement de Rome avec le retour du pape, entrée dans une brève « Renaissance ».

- 1527 – 1798 : Rome devient un des grands centres européens, elle se restructure selon les normes de l’art baroque.

PREMIÈRE PARTIE

Quelques éléments de l'urbanisme romain

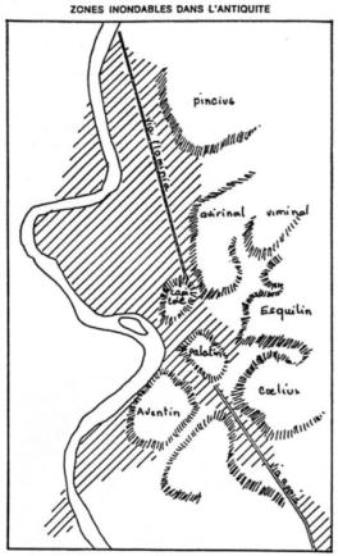

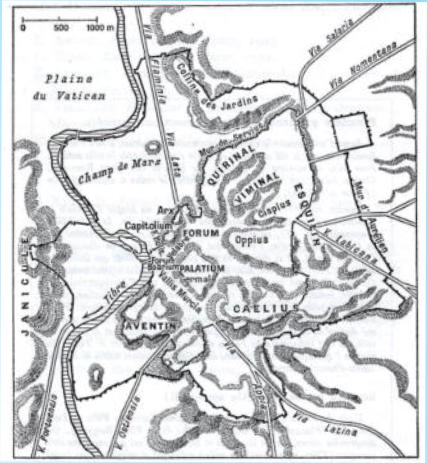

Rome ville de collines

On sait que Rome est « la ville des sept collines ». Mais ce n'est pas qu'une question géographique de relief : les collines sont consubstantielles à Rome, définissent l'essence de Rome. Car les collines à Rome sont ces mamelons que désignait le vieux mot latin "ruma" qui signifiait « mamelles d'un animal ». Rome, nom d'un lieu désigné par la forme de son relief, est la ville des mamelles, qui deviendront dans le mythe les mamelles de la louve qui allaite Romulus et Remus sous le figuier « Ruminal » (l'arbre des mamelles, cf. celui du Forum) au bord du « Rumon », l'ancien nom du Tibre, le fleuve qui traverse les « ruma », les collines, les mamelles. C'est sur ce lieu préexistant, déjà nommé et depuis longtemps habité que sera fondée la ville au VIIIe siècle (Cf plus loin), sur une partie limitée du site, le Palatin, étendu plus tard à toutes les collines avoisinantes.

Histoire des villes : Roma - 1

Le tableau synoptique de l’histoire de Rome se trouve dans la rubrique Histoire

- 1798 – 1814 : Domination française qui sort la ville de la domination pontificale.

- 1814 – 1870 : Dernières années de la domination pontificale.

- 1870 – 1946 : Rome est capitale de l’Italie unifiée par la monarchie de Savoie

- 1946 – .... : Rome est capitale de l’Italie républicaine.

1) Les sept collines :

Palatin

(51 m. de haut, 1700 m. de circonférence) : De la racine indigène "pa", que l'on retrouve dans le nom de la déesse primitive Palès et dans « Patres », les pères, les morts dont Palès était la déesse protectrice de la terre, la « Patria », d'où « Palatium ». Autre étymologie possible : « Pallantium », Pallantée, la ville d'Arcadie dont était originaire Evandre, le berger grec qui apparaît dans la tradition de la fondation de Rome comme étant celui qui montre à Énée le site de l’ancienne Saturnie du Capitole. Avant lui, Hercule aurait chassé de la colline et tué le monstre Cacus anthropophage mais cependant lié à Vulcain et à la sphère du feu.

Le choix du Palatin comme site de fondation de Rome peut être dû à la situation stratégique de la colline, bien défendue par ses falaises, alors entourée d'eau sur trois côtés (Velabro Maggiore = Forum + Velabro actuel, Velabro Minore = Valle Murcia = Grand Cirque, et vallée entre Coelius et Palatium), permettant de contrôler les gués du Tibre à la hauteur de l’île et le lieu de rencontre et de marché du Forum Boarium. Une possible occupation grecque antérieure au -VIIIe siècle est peut être à la source de la légende du roi-berger Evandre et de son fils Pallas, présence confirmée par la découverte de pavements de cabanes du début de l'âge du fer, à l'angle de la colline qui domine le Forum Boarium (le Cermalus) puis de restes de cabanes datant de la seconde moitié du -VIIIe siècle, dont l'une, plus grande, est considérée comme la « casa Romuli ».

Palatin primitif ‘face Sud, le Cermalus – Reconstitution Carandini : en bas à g. la grotte du Lupercal, l’escalier de Cacus et la plage des courses le long des marais de la Valle Murcia. En haut à g., le Capitole et la plaine inondable du Vélabre. Sur la colline, cabanes primitives (800-750 av.J.C.)

Le Palatin est le lieu des cultes les plus anciens, en particulier les fêtes des « Palilia » (en l'honneur de Palès le 21 avril, jour de la fondation de Rome par Romulus), les « Lupercalia » (célébrées par des « prêtres-loups » en l'honneur de la louve), près de la grotte (le Lupercal) où la louve aurait allaité les jumeaux, les cultes de la Victoire et de Cybèle (la Magna Mater importée d'Asie Mineure) puis ceux d'Apollon et de Vesta introduits par Auguste. Habité par les classes dirigeantes (le père des Gracques, Cicéron, Marc-Antoine, Auguste...), puis par les empereurs (jusqu'à Charlemagne) qui y construisent leurs palais (au point que « Palatium » devient ensuite le nom de toute demeure impériale et noble, le « palais »), le Palatin garda toujours intacte la zone des cabanes par respect du fondateur de la ville. La colline fut abandonnée au moyen âge, jusqu'à ce que le cardinal Farnese y installe sa villa et ses jardins (Orti farnesiani) au XVIe siècle. Les fouilles reprennent à partir du XVIIIe siècle ; la Commune de Rome rachète le site en 1870 et les poursuit ; on ne retrouve la maison d'Auguste qu'en 1961, elle vient d’être ouverte au public en 2007. En dessous, on vient de découvrir une grotte...

Capitole

Le Capitole ("Campidoglio", 48 et 46 m. de haut, 925 m. de circonférence, treize hectares de superficie) : le nom vient de « caput », la tête (selon la légende, en construisant les fondations du grand Temple de Jupiter, on aurait retrouvé la tête d'un certain Olus en creusant les fondations du temple à Jupiter Capitolin), la capitale, le centre du monde et de Rome. Il reste le symbole du pouvoir et les jeunes États-Unis d'Amérique donnèrent le nom de « The Capitol » à l'immense édifice néoclassique qui abrite les branches du Congrès.

Autre lieu stratégique de la ville, isolé de trois côtés par ses falaises à pic (est encore bien visible la falaise sud, la roche « tarpéienne », premier nom de la colline : « Mons tarpeius ». mais la Roche Tarpéienne était peut-être de l'autre côté, sous l'actuel Monument à Victor-Emmanuel II...?), sauf vers le Quirinal auquel il était relié par une « selle » rasée par Trajan pour la construction de son forum, il est dans une position dominante par rapport à la plaine du Forum d'un côté et celle du Champ de Mars de l'autre. Il avait été, selon la légende, le lieu où s'était réfugié Saturne après avoir été détrôné par Jupiter ; accueilli par le dieu Janus, qui habitait le Janicule, il reçut pour résidence le Capitole, d'où il put gouverner et civiliser les hommes pendant un bienfaisant « âge d'or ». C'était alors le Mons Saturnius, et l'on y retrouva des fragments de céramique datant de 1700 à 1500 av. J.-C. L'ancienneté du culte de Saturne s'est poursuivie par la construction d'un Temple de Saturne au pied de la colline dès la fin du VIe siècle av. J.-C.

Il comportait deux sommets, le « Capitolium » au SE et l'« arx » au NO (vers S. Maria in Aracoeli). Entre les deux, une dépression, « l'asylum », lieu de refuge des jeunes Italiques bannis des communautés voisines qui formèrent la tribu des « Lucerenses », les Lucériens, l'une des trois centuries de chevaliers instituées par Romulus avec les « Rhamnenses », les Rhamnenses et les « Titienses ». Il a été habité dans sa partie sud depuis le XIVe siècle (cf céramique trouvée dans les fouilles de S. Omobono) ; il devient le siège du gouvernement par opposition à la colline résidentielle du Palatin : l'« arx », la forteresse de la ville, le Tabularium (les archives d'État qui conservaient les senatusconsultes, les décrets du Sénat), le Temple de Jupiter Capitolin, Junon et Minerve, la triade capitoline. Tombé en ruines à partir du Moyen Âge (on l'appelle alors le « Monte Caprino », la colline aux chèvres), le Capitole reste le siège des assemblées populaires et de la vie communale (Palais du Sénateur sur les restes du Tabularium) tandis qu'à ses pieds, sur le Forum, se trouvent les maisons des plus grands artistes de la Renaissance (Michel-Ange, Jules Romain, Giacomo Della Porta, Pietro da Cortona). Paul III Farnese charge ensuite Michel-Ange de créer un cadre nouveau pour la vie politique de la ville : la place, les palais latéraux, l'escalier d'accès tourné maintenant vers le Champ de Mars où s'est désormais concentrée la ville. Les constructions post-unitaires (Monument à Victor Emmanuel II, de 1885 à 1911), puis les fouilles et destructions fascistes (de 1928 à 1943) ont démoli toutes les constructions qui s'appuyaient sur ses pentes, l'ouverture des grandes voies comme Via dei Fori Imperiali indispensable aux défilés de propagande du régime, du Colisée au palais de Venise, ont réduit la colline à sa forme actuelle.

Quirinale

(58 m., la plus haute et une des plus étendues : 52 hectares) : doit son nom au temple du dieu Quirinus (les Quirini étaient les habitants de la ville sabine de « Curii », Cures d'où étaient partis les Sabins pour venir s'établir sur cette colline bien avant la fondation de Rome (on trouve des traces archéologiques vers Santa Maria della Vittoria, remontant au –XIe siècle). Après la fusion avec les Sabins, les Romains prirent le nom de "Quirites". Ce dieu dont on discute beaucoup, est assimilé ensuite à Romulus divinisé lorsqu’il monte au ciel. Peut-être faut-il aussi rapprocher le mot de « quiris », la lance : dans les temps primitifs, les Romains assistaient aux comices « curiates » (assemblées du peuple par « curies », une division du peuple romain) munis de leur lance (« hasta », la lance, était le symbole royal porté pendant les sacrifices -Cf bas-relief de l'Ara Pacis-, elle est aussi la hampe du drapeau que l'on porte dans les cérémonies : souvenir de l'ancien culte de la lance?).

Le Quirinal était une zone surpeuplée, mais qui comportait aussi de nombreuses villas et parcs (Salluste, Scipion l'Africain, Lucullus... et sur la rue du XX Septembre, villa de la gens Flavia, d'origine sabine et importante à Rome : elle accèdera à l'Empire). Sous l'Empire, il y avait sur le Quirinal le Temple de Sérapis et les thermes de Dioclétien et de Constantin, d'où proviennent les statues des Dioscures aujourd'hui sur la place du Quirinal accompagnés de leurs chevaux, qui firent qu'au Moyen Âge on appelait cette colline "Monte Cavallo" (la colline du cheval). Au Moyen Âge, y habitaient des intellectuels, dont Pétrarque, Platina, Pomponio Leto ; Vittoria Colonna y eut son cénacle, auquel participait Michel-Ange. Résidence d'été pontificale à partir du XVIe siècle, puis palais royal à partir de 1870, où de nombreux Ministères s'installèrent Via XX Settembre, le Quirinal est depuis 1948 le siège de la Présidence de la République.

Viminale

(54 m., la plus petite des sept collines) : littéralement la colline des roseaux, de l'osier, ainsi appelée à cause des saules ou de l'osier qui y poussait. Elle comportait un temple à Jupiter « Vimineo », ouvert par-dessus pour laisser passer la pluie nécessaire à la poussée de l'osier. Siège du Ministère de l'intérieur, construit par Giolitti et restauré en 1920.

Esquilino

(58 m., la plus étendue des sept collines, 75 à 80 hectares) : Étymologie incertaine : de « esculus », chêne rouvre consacré à Jupiter, qui recouvrait la colline, ou de « excubiae », les gardes que Romulus y plaçait la nuit parce qu'il se méfiait du Sabin Tatius, ou de « ex quiliae », les Esquilies, constructions extérieures aux murailles (contraire de « inquilinus », le locataire, celui qui est à l'intérieur). La colline est composée de trois « sommets », Fagutal (colline du hêtre), Cispio (S. Maria Maggiore), Oppio (pour ces deux derniers, du nom de deux chefs de tribus venus défendre Rome sous Tullius Ostilius).

C'est dans ce quartier que se trouvait le cimetière des pauvres et des esclaves, dont les corps étaient souvent laissés à l'abandon sur la terre, en proie aux corbeaux et aux chiens de l'Esquilin (cf dans le Forum les nécropoles au pied de la colline). Mécène (Caius Cilnius Maecenas, 70-8 av. J.-C. ami d'Auguste et protecteur des arts et lettres) transforma le lieu en une splendide demeure avec jardins, où habitèrent Horace, Virgile, Properce. L'incendie de 64 détruisit tout le quartier et Néron y fit construire sa Maison Dorée ; après sa mort, les empereurs y installent les énormes Thermes de Titus puis de Trajan ; lorsque ceux-ci cessèrent de fonctionner au VIe siècle, l'Esquilin fut largement abandonné, s'enterra et devint zone rurale ; au Moyen Âge, se souvenant de l'origine macabre, les sorcières continuaient à venir y cueillir les herbes de leurs filtres ! À partir du XVIe siècle, on fouilla et on y trouva de nombreuses sculptures, dont le Laocoon en 1506. Sixte V s'y fit construire une immense villa, qui sera remplacée par la Stazione Termini (Gare centrale). Là se trouvent plusieurs églises du Moyen Âge, Santa Maria Maggiore, Santa Pudenziana, Santa Prassede, San Martino, San Pietro in Vincoli.

Caelius

(Monte Celio, 48 m.) : du nom de Celio Vibenna, le « Lucumon » (chef) des Étrusques venu au secours des Romains contre les Sabins et qui s'installa ici, formant la tribu des Lucerenses » (Cf Capitole). Avant, la colline s'appelait « Querquelutanus », colline des chênes, consacrés à Jupiter parce que la foudre ne les atteignait jamais.

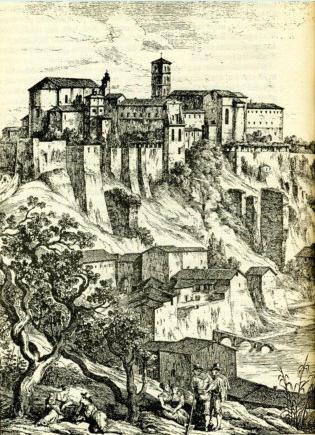

D'abord riche de temples, domus et casernes, la colline se ruralise après le sac normand de 1094 et se couvre de vignes. Elle comporte des églises importantes (Santo Stefano Rotondo, Santi Quattro Coronati, Santi Giovanni e Paolo ; elle reste un des lieux les plus suggestifs de Rome.

Aventin

(47 m., 31 hectares) : Étymologie incertaine : viendrait de « ab avibus », des oiseaux dont se prévalut Remus pour prendre les augures et proposer de fonder Rome sur cette colline ; ou de « Aventino », roi d'Albe enseveli ici après la destruction de la ville par Rome ; ou de « ab adventu », du rassemblement que faisaient ici les plébéiens pour sacrifier au temple de Diane (opposé au temple de Jupiter sur le Capitole). Les Romains se souvinrent en tout cas toujours que là fut tué puis incinéré Remus, et la colline garda une réputation de lieu néfaste.

Extérieur au « pomoerium » jusqu'à l'époque de Claude, quartier essentiellement commerçant habité par des étrangers, l'Aventin fut le centre de la vie politique et religieuse de la plèbe et des sécessions de la plèbe (« se retirer sur l'Aventin », comme le firent encore en 1924 les députés socialistes pour protester contre le pouvoir de Mussolini après l'assassinat de Matteotti). En -456, la loi déclare l'Aventin propriété publique et ses terrains furent distribués aux plébéiens pour la construction de leur maison. La plèbe y pratiquait le culte de Diane, dans le temple, - refuge des plébéiens -, fondé au temps du roi plébéien Servius Tullius, et de Cérès. Sous l'empire, la colline perdit son caractère populaire pour devenir quartier résidentiel aristocratique, ce qui lui valut d'être saccagé par les invasions barbares. La colline fut appelée aussi « Murciae », de « myrtus », le myrte, plante consacrée à Vénus, d'où le nom de « Valle Murcia » donné à la dépression où se trouve le Grand Cirque. La colline se garnit plus tard de couvents et d'églises : moines de Cluny, templiers dont les biens passent, après sa dissolution en 1312, aux Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem, puis de Rhodes puis de Malte qui détiennent encore le sommet de la colline, modelé pour eux par Piranesi en 1765 : il a orné la place d'obélisques, armes, boucliers en souvenir de la présence ici de l'« Armilustrum », l'enceinte où l'armée romaine purifiait ses armes. Plus haut subsistent le couvent bénédictin de Saint Anselme (chant grégorien), le couvent de Saint Alexis et la basilique de Sainte Sabine. Au pied de l'Aventin, l'ancien cimetière juif, transféré au Campo Verano, laisse place à la Roseraie communale.

Autres collines de Rome

Le "Mons Vaticanus"

Aulu-Gelle donne pour étymologie « vaticinium », le lieu du « vates », le devin, = le lieu des vaticinations, (à cause de l'abondance des cultes prophétiques orientaux à l'époque impériale), sur lequel sera construit le Cirque de Caligula, où fut martyrisé et enterré l'apôtre Pierre. Plus tard, sur la tombe de Pierre, Constantin fait construire la première basilique.

Le Janicule

(82 m.) : Colline de Janus, roi des Aborigènes, qui accueillit ici Saturne, chassé du ciel, dont il reçut le don de prophétie. Au-delà commençait le domaine des Étrusques. Bastion naturel de la ville, il jouait un rôle défensif important. Janus, le plus ancien des dieux italiques, fut représenté bifrons, à double face. Son temple restait fermé en temps de paix. Il était aussi le dieu des portes (ses deux visages surveillaient l'entrée et la sortie) et le dieu des commencements, présidant au début de chaque année. Une partie de la colline porte le nom de « Montorio » (église de Saint-Pierre in Montorio, où on situe le lieu du martyre de Saint Pierre), altération de « Monte d'Oro », colline d'or, en souvenir des sables jaunes dont elle se compose et de ses jardins qui, au Ve siècle, passaient pour une des merveilles du monde (au XVIIe siècle, les lettrés y reconstituèrent le « Bosco Parrasio », ou « Théâtre des Arcadiens » (la Parrasia était une des régions de l'Arcadie), un des plus beaux jardins de Rome). Cela fut rendu possible par la reprise de l'ancien aqueduc romain restauré par le pape en 1612 (Acqua Paola) qui suscita aussi la construction de belles villas (Villa Pamphilj). Le Janicule est lié au souvenir de la défense de la République romaine, dirigée par Garibaldi en 1849, contre les troupes françaises du général Oudinot venu restaurer le pouvoir pontifical. Le souvenir en est marqué par les monuments dédiés à Giuseppe et à Anita Garibaldi.

La Velia

Petite hauteur qui fermait la vallée du Colisée et reliait le Palatin et l'Esquilin. Sur la Velia se trouve l'Arc de Titus dans le Forum romain ; le reste de la colline a été coupé par l'ouverture de la via dei Fori Imperiali.

Le Pincio

(culminant à 60 m.), de la famille des Pincii qui avait ici une somptueuse villa au IVe siècle, connue pour ses jardins (d'où le nom de « Colline des jardins » donné dès l'Antiquité), héritiers des délicieux jardins de Lucullus, mais aussi de Salluste, fusionnés dans une immense villa impériale, abandonnée après la destruction des aqueducs par Alaric en 410 ; puis vers 1550, à partir des puits et tuyaux de l'Acqua Vergine, le cardinal Ricci commencera à y reconstruire une villa qui passera ensuite aux Médicis, puis à la France en 1803 (siège de l'Académie de France encore aujourd'hui). Cette partie de la colline est marquée par la présence française, autour de l'église de la Trinità dei Monti.

Ici se déroulèrent les orgies de Messaline et fut déposée l'urne funéraire de Néron, qui fut retrouvée, dit la tradition populaire, sous un noyer plus grand que les autres, et employée comme mesure de la chaux et du sel sur l'ancien marché du Capitole ! Sur commande de Pie VII, en 1822, Valadier remplaça l'ancienne vigne par les jardins actuels ornés de bustes des hommes illustres d'Italie.

Montecitorio

Petite colline formée par les terres d'extraction des fondations de la colonne de Marc-Aurèle (Mons Acceptorius, où les citoyens se réunissaient pour les votes) ou, selon d'autres auteurs, par les ruines de l'amphithéâtre de Statilius Taurus. Le niveau s'éleva tellement qu'il ensevelit la colonne consacrée à Antonin le Pieux, que Pie VI fit découper pour restaurer l'obélisque de Psammétique II, gnomon du cadran solaire du Champ de Mars.

Testaccio

(52 m.) = la colline des tessons : une des 7 collines artificielles de Rome (les autres ont disparu, sauf Montecitorio) formée par les débris (« testaceus » = de terre cuite) d'amphores dans lesquelles arrivaient à Rome l'huile, le vin, les légumes (le marché, l'« Emporium » était tout proche), ou, disait-on, par les ruines provoquées par l'incendie de Néron. La colline qui eut jusqu'à 70 m. de haut devint un lieu de fêtes religieuses, on y planta une croix (au pied de laquelle Nicolas Poussin venait, dit-on, contempler Rome au coucher du soleil), puis des jeux pendant le Carnaval : jeux populaires comme les courses de taureaux ou de porcs poussés du haut de la colline ou d'ignobles courses de juifs ; ou jeux aristocratiques, courses de chevaux de race payées par l'Université Hébraïque qui devait donner chaque année 1330 florins, dont les 30 derniers avaient été ajoutés en mémoire des 30 deniers dépensés par les Juifs pour corrompre Judas ! Sous la colline sont creusées des grottes dans lesquelles on conserve le vin, à température constante de 10 à 7 degrés.

Rome, la ville aux 13 collines, et même plus !

Noter que la ligue latine dite « Septimontium » (= des 7 collines) ne correspond pas aux sept collines de Rome, mais à sept villages préexistants à la fondation de Rome, sur le Palatin, l'Esquilin, la Velia et le Caelius, tandis que les Sabins occupaient le Quirinal et le Viminal.

Ville de collines, Rome est naturellement aussi ville d'escaliers, de rampes et de rues en pente. Plus subtil que le français, l'italien distingue « la scala » (un escalier ordinaire) de la « scalinata » (un escalier monumental comme celui de la Trinità ai Monti, du Capitole ou de l'abside de Sainte-Marie-Majeure). On parle aussi de « scalea », escalier d'honneur, de parade, par exemple pour la Scala Santa.

À l'origine, les escaliers avaient simplement un rôle de raccordement entre deux niveaux ; ils deviennent ensuite des éléments d'architecture essentiels de l'urbanisme romain, - interprétés selon la sensibilité esthétique de chaque époque -, des moyens de créer de magnifiques scénographies urbaines, souvent dans la perspective d'une rue ou d'une place. La même esthétique commande les escaliers intérieurs des palais, par exemple le grand escalier hélicoïdal à double rampe de Gian Lorenzo Bernini qui donne accès aux Musées du Vatican.

Les escaliers (« scale » et « scalinate »)

D'abord l'escalier légendaire de Saint-Jean de Latran, dit « Scala Santa », que Jésus-Christ aurait monté et descendu par trois fois jusqu'à sa condamnation dans le Palais de Ponce Pilate à Jérusalem : selon une tradition inventée au XVe siècle, l'escalier fut transporté à Rome en 326 par Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, et installé par le pape Sylvestre I dans le palais des Patriarches, résidence officielle des papes au Latran. En 1589, Sixte V fait transporter l'escalier en une seule nuit, marche par marche, dans la chapelle privée des papes (le « Sancta Sanctorum ») construite sur un projet de Domenico Fontana en 1589. Un des premiers témoignages sur la vénération de cette relique et sur l'usage, encore vivant, de la monter à genoux durant la semaine sainte, se trouve dans le Zibaldone de Giovanni Rucellai, qui était à Rome pour le Jubilé de 1450.

Mais le culte de la Scala Santa se développa tellement qu'on en fit faire par exemple une copie en 1717 pour un monastère afin que les religieuses cloîtrées puissent le parcourir en jouissant des mêmes indulgences que ceux qui montaient à genoux l'original du Latran. La Scala Santa est aussi reproduite, dans une mise en scène baroque très théâtrale, dans l'église Saint-Alexis sur l'Aventin.

Un autre escalier de grande signification religieuse est celui de Sainte-Marie in Aracoeli (Cf dessin p. 8) sur le Capitole. Il est construit en 1348 par Lorenzo di Simone Andreozzi, inauguré par Cola di Rienzo et financé par le peuple romain pour remercier la Vierge d'avoir protégé Rome de la grande peste de 1348. Cet escalier très raide de 122 marches exprime bien une conception médiévale de la vie comme montée pénible à travers les obstacles jusqu'à la conquête du ciel. Il contraste en cela avec l'escalier voisin qui monte à la place du Capitole (Cf dessin p. 8), une "cordonata", rampe tout en douceur, légèrement fuselée, dessinée par Michel-Ange (et modifiée en 1578 par Giacomo Della Porta) à l'occasion de la venue à Rome de Charles Quint, accès très agréable au spectacle harmonieux de la place exécutée aussi sur dessin de Michel-Ange en 1568 (Palais des Conservateurs à droite) et 1655 (Palazzo Nuovo à gauche). Pour mieux souligner la joie qui préside à la construction, on dépose en 1588 en bas de l'escalier, sur des socles de Della Porta, des lions égyptiens en basalte gris qui crachèrent, au lieu de l'eau, du vin blanc et du vin rouge pour le couronnement d'Innocent X (on ajouta alors sur les lions deux anges sur la tête desquels volaient des colombes portant dans leur bec un rameau d'olivier, emblème des Pamphilj, la famille d'Innocent X) et de Clément X Altieri.

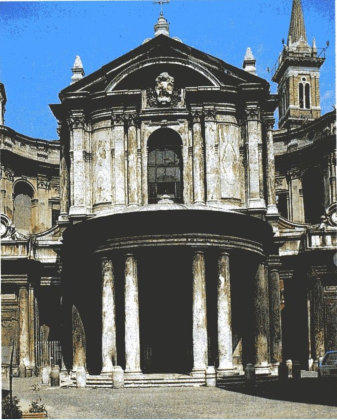

Mais c'est surtout l'époque baroque qui enrichit Rome d'escaliers monumentaux qui contribuent à faire de la ville un immense théâtre. Ainsi celui que l'on trouve en haut de la Salita del Grillo, derrière les marchés de Trajan : les deux rampes en tenaille qui donnent à l'église Saints Dominique et Sixte son mouvement ascensionnel (Vincenzo Della Greca, 1655-63), première reprise d'une forme profane propre aux villas de la Renaissance et utilisée ici pour un édifice religieux.

Outre la Scala regia des musées, G.L. Bernini crée aussi la triomphale ellipse de la place Saint-Pierre, dont l'escalier d'accès à la Basilique constitue un prolongement naturel, qui apparaît d'une ampleur d'autant plus grande qu'on le découvre en débouchant de l'espace resserré de la colonnade.

La plus grandiose scénographie baroque est celle de l'escalier de la Trinité des Monts. Réalisé entre 1723 et 1726 en travertin par Francesco De Sanctis pour Innocent XIII, il avait pour but de relier la via Condotti à l'église située beaucoup plus haut. Jusqu'alors la liaison se faisait par un chemin de terre bordé d'arbres, peu commode. Le cardinal Mazarin eut le premier l'idée de l'escalier mais c'est le legs de 24.000 écus de l'ambassadeur français Étienne Geuffier qui permit la réalisation du projet.

Le modèle fut le jeu de formes concaves et convexes de l'escalier réalisé par A. Specchi pour le port de via Ripetta. Les trois rampes se rejoignent pour donner accès à deux escaliers, à trois paliers séparant des rampes de 12 marches, illustrant le thème de la Trinité qui donne son nom à l'église. Au fond du troisième palier, un autre escalier à double rampe arrive jusqu'à l'église.

Et encore : l'escalier du parvis de Sainte-Marie-Majeure de F. Fuga, et surtout le monumental escalier de l'abside sur la place de l'Esquilin (Carlo Rainaldi, 1669-75) qui comble de façon géniale la différence de niveau entre la rue et l'église. Et le grand escalier (aménagé par Pie IX en 1866) qui descend de la place du Quirinal et rejoint, par la via della Dataria e il vicolo Scandenberg jusqu'à la fontaine de Trevi.

Le XIXe siècle apportera aussi son lot d'escaliers, celui du Palais des Expositions, de la Galerie d'Art moderne, du Palais de justice, dont les bases sont modelées par des escaliers de travertin qui ont une fonction essentiellement esthétique. Sans oublier le grand escalier du Vittoriano, le monument élevé à partir de 1885 par Giuseppe Sacconi (inauguré en 1911) en l'honneur du premier roi d'Italie, ni celui du "Colisée carré", le Palais de la Civilisation du Travail construit à l'EUR en 1938-43, reproduction des villes imaginaires de Giorgio De Chirico.

Regardez les escaliers de Rome, et gravissez-les : qui sait ? Peut-être gagnerez-vous quelques indulgences ?

Les 13 obélisques de Rome, les colonnes et les « statues parlantes »

Rome possède plus d'obélisques égyptiens que tous les autres pays réunis, y compris l'Egypte. Il faut en chercher la source dans les cultes solaires chers aux Romains, que les papes ne font que « baptiser » en cultes du « soleil de justice ». L'obélisque est un monolithe destiné à être dressé ; il a quatre faces qui s'amincissent vers le haut et se terminent par une flèche pyramidale. Symbole solaire, l'obélisque évoquait aussi, dans son élan vertical, la transcendance et l'immortalité. Il était placé devant les temples et couvert d'inscriptions se référant aux souverains qui l'avaient fait construire. Il n'en reste que cinq en Egypte, et quatre dans d'autres pays (Constantinople, Paris, Londres, New-York). À Rome, il y en a treize, apportés après la conquête de l'Egypte, qui ornaient le Grand Cirque et d'autres monuments (deux sur la tombe d'Auguste, deux dans les temples d'Isis et de Sérapis, d'autres dans les cirques de Caligula et de Domitien), symboles de la domination romaine sur le monde. Écroulés pendant le Moyen-Âge, ils sont redécouverts et dressés à nouveau à partir du XVIe siècle, comme points focaux de l'urbanisme pontifical de Sixte V et de ses successeurs, en relation étroite avec les rues en ligne droite des programmes d'urbanisme (Vaticano, Esquilino, Lateranense, Flaminio, Quirinale, Trinità dei Monti).

« Ombre de l'obélisque : combien d'hommes ont regardé cette ombre en Egypte et à Rome ? » (Chateaubriand)

I - Vaticano

L'obélisque du Vatican, monolithe de granit rouge de 25 m. 37 (hors la base). Sans inscriptions, on en ignore la date de fabrication. Transporté à Rome par Caligula en 37 ap. J.C., il reste en place, intact, dans le cirque du Vatican, propriété de Caligula, jusqu'au XVIe siècle. La légende voulait que dans la boule de bronze de la flèche, il y eût les cendres de César. Premier obélisque « baptisé », il est transporté par les soins de Domenico Fontana en 1586 au centre de la place Saint-Pierre, surmonté d'une croix et revêtu d'inscriptions chrétiennes. Le transport, exécuté selon les techniques des Egyptiens, nécessita plusieurs mois de travail, 40 treuils, 60 chevaux, 800 hommes et un trompette pour coordonner les tensions exercées sur les milliers de cordes de chanvre fabriquées spécialement à Foligno.

II - Esquilino

L'obélisque de l'Esquilin, en granit (14m. 75), lui aussi sans inscriptions ni date. Retrouvé en morceaux sur le Mausolée d'Auguste, il est installé par Domenico Fontana en 1587 vers l'abside de Sainte-Marie-Majeure. Sixte V y fait inscrire un texte à la première personne où l'obélisque dit sa joie d'honorer le Christ, « moi qui triste servais au sépulcre d'Auguste mort ».

III - Lateranense

Le troisième obélisque relevé par Sixte V est celui du Latran, en granit rouge (32m.12, le plus haut et le plus ancien des obélisques de Rome). Il est recouvert de hiéroglyphes qui le datent du règne de Thoutmosis III (1504 - 1450). Porté à Rome en 357 sur un navire de dimensions exceptionnelles, il est élevé sur l'arête centrale du Grand Cirque, puis déplacé devant l'ancienne entrée de la basilique Saint-Jean de Latran en 1588 par Domenico Fontana.

IV - Flaminio

Dernier obélisque de Sixte V, transporté en 1589 au centre de la Place du Peuple. Haut de 23m.20, daté par ses inscriptions du règne de Séthos I (1318-1304), il est le premier transféré à Rome par Auguste pour célébrer la conquête de l'Egypte et placé sur l'arête du Grand Cirque. Sur sa base subsiste la dédicace au Soleil accompagnée d'inscriptions chrétiennes célébrant la Vierge « dans le sein de laquelle, sous Auguste, naquit le soleil de justice ».

V - Agonale

Obélisque presque romain dont les hiéroglyphes sont commandés par Domitien (81-96) et exaltent la gloire de l'empereur à travers des représentations de divinités égyptiennes. L'empereur Maxence le fit retirer du temple d'Isis pour le transporter dans son propre cirque, d'où Innocent X le récupère pour sa propre famille. Il confia les travaux à Borromini ; mais le Bernin obtint finalement la commande en offrant à Olympia, la belle-sœur du pape, un modèle en argent de la fontaine des Fleuves qui se trouve au milieu de la place Navone (ancien cirque de Domitien). Il y ajoute la colombe portant un rameau d'olivier, emblème de la famille d'Innocent X, les Pamphilj.

VI - Minerveo

Le petit obélisque de granit rouge de la place de la Minerve (5,47 m.) fut fabriqué pour le pharaon Apriès (589-570) dont il porte les hiéroglyphes. On ne sait pas quand il fut transporté à Rome pour être placé dans le temple d'Isis, où il fut découvert par les dominicains de Sainte-Marie-sur-Minerve. Le Bernin s'inspira d'un dessin qui illustrait le livre du dominicain Francesco Colonna, Le songe de Polyphile, pour dessiner le petit éléphant qui supporte l'obélisque que les Romains appellent "il pulcino" della Minerva (non pas "le poussin", mais le petit cochon : "il porcino", parce que les Romains le jugeaient laid!). Une inscription explique que le monolithe représente la sagesse antique, l'éléphant le plus fort des animaux ; « il faut un esprit robuste pour porter une solide sagesse »!

VII - Macuteo

En 1711, Clément XI fait ériger devant le Panthéon un obélisque de 6,34 m. de l'époque de Ramsès II (1304-1236) installé dans le temple d'Isis. L'architecte Filippo Baggioni l'installe sur une fontaine qui remplace celle qu'avait construite Della Porta et le surmonte de l'étoile des Albani, famille de Clément XI, et de la croix.

VIII - Quirinale

Erigé par Pie VI en 1786 sur la place du Quirinal, alors palais pontifical. Monolithe de granit rouge de 14,64 m. sans inscription ni date. Il se trouvait avec l'obélisque de l'Esquilin devant le Mausolée d'Auguste. Il est placé au centre de la fontaine de Monte Cavallo par Giovanni Antinori puis par Raffaele Stern qui modifie la fontaine en 1818 sur demande de Pie VII.

IX - Sallustiano

Devant l'église de la Trinità dei Monti, Pie VI fait placer un obélisque égyptien de granit rouge (13,91 m.) mais gravé à Rome d'inscriptions copiées de celles de l'obélisque de la place du Peuple. Trouvé dans les jardins de Salluste, il est érigé devant l'église par Giovanni Antinori en 1789.

X - Campense

En 1792, Pie VI fait ériger par Giovanni Antinori son troisième obélisque sur la place de Montecitorio. Il remonte à l'époque de Psammétique II (595-589) qui y est représenté sous la forme d'un sphinx couché avec des scarabées ailés qui supportent le disque solaire. En granit rouge, il mesure 21,79 m. Il faisait fonction de gnomon de l'immense cadran solaire-calendrier installé par Auguste au Champ de Mars, décrit par Pline l'Ancien et dont on a retrouvé récemment les marqueteries de bronze qui indiquaient les périodes de l'année.

XI - Matteiano

En 1582, par donation du Conseil du Capitole, le marquis Ciriaco Mattei avait fait dresser dans sa villa (aujourd'hui Villa Celimontana) un petit obélisque d'origine inconnue dont la partie supérieure porte des inscriptions de l'époque de Ramsès II. Placé successivement dans le temple d'Isis puis sur l'escalier de Sainte-Marie en Aracoeli, il est ensuite transporté dans la villa. On pensait que son globe contenait les cendres d'Auguste. Il est dressé à l'emplacement actuel du parc en 1817.

XII - Aureliano

En 1822, Pie VII fait arranger la promenade du Pincio et décide de l'orner de l'obélisque d'Antinoüs, construit par Hadrien pour son jeune ami noyé dans le Nil, avec des inscriptions égyptiennes de main romaine. Haut de 9,25 m., il est érigé par l'architecte Giuseppe Marini dans une allée ombragée du parc où le pape aimait se promener.

XIII - Dogali

Le dernier obélisque romain, de l'époque de Ramsès II (granit rouge de 9,25 m.), ornait le temple d'Isis d'où il est déterré en 1883. En janvier 1885, l'armée italienne subit une grave défaite à Dogali, lors de la première tentative de conquête de l'Ethiopie (548 soldats italiens tués). En juin, l'architecte Francesco Azzurri dressait l'obélisque près de la gare (Via terme de Diocleziano) et le transformait en monument funéraire en l'honneur des morts de Dogali, en y gravant les noms des morts et en y ajoutant de petits édicules de cimetière du plus mauvais goût.

Ajouts aux 13 obélisques

Aux 13 obélisques il faut ajouter :

- La Stèle d'Axoum, monolithe de basalte de 24 m. de haut remontant au IVe siècle et apporté à Rome en 1937 après la conquête de la ville sainte éthiopienne. Après réalisation d'une copie, le monolithe est en cours de restitution par l'Italie à l'Ethiopie. La stèle se trouve place de Porta Capena au bout du Grand Cirque.

- Les colonnes :

- Les colonnes coclides (avec une frise en spirale tout autour du fût) : La Colonne Trajane, restaurée entre 1981 et 1987, se dresse dans le Forum de Trajan. Haute de 39,87 m. elle est composée de 25 blocs de marbre de 3,50 m. de diamètre et raconte les épisodes de la guerre des Daces (101-103 et 107-108) : environ 2500 figures d'un auteur inconnu. Au sommet, la statue de Saint Pierre remplace depuis 1587 celle de l'empereur. Sa hauteur témoigne de celle de la colline préexistante et rasée pour la construction du Forum de Trajan. La Colonne de Marc-Aurèle (42 m.) Place Colonna, érigée en 180-193 en marbre de Luni, à l'imitation de la Colonne Trajane, célèbre les victoires de l'empereur sur les Marcomans, les Quades et les Sarmates en 172-3 et 174-5. En 1588, Sixte V fit remplacer la statue perdue de l'empereur par une statue en bronze de Saint Paul. Une troisième colonne érigée en 161 en l'honneur d'Antonin-le-Pieux fut détruite pour réparer des obélisques ; il n'en reste que la base sculptée dans la Cour des Cuirasses dans les Musées du Vatican.

- Les colonnes honoraires : les bases de 7 d'entre elles, du début du IVe siècle, sont encore alignées le long de la Basilique Julienne au Forum romain, en face de la colonne de Phocas consacrée en 608 à l'empereur d'Orient Phocas qui avait donné le Panthéon à l'Église. Elle était autrefois surmontée d'une statue de l'empereur.

- Les papes reprennent la tradition à partir du XVIe siècle : Paul V fait transporter devant Sainte-Marie-Majeure l'unique colonne corinthienne restante de la basilique de Maxence qu'il dédie à la Vierge. La pratique des colonnes surmontées d'une croix se répand, surtout devant les églises franciscaines : Saint-François à Ripa, Saint-Pierre in Montorio, Saint-Sébastien, Saints Nérée et Achille, Saint-Pancrace, Saint-François de Paule). La colonne qui se trouve aujourd'hui dans une cour de Sainte-Marie-Majeure, avec son fût en forme de canon, fut érigée en 1595 pour célébrer l'abjuration d'Henri IV de France. La colonne de l'Immaculée Conception, en marbre cipolin antique, retrouvée au Champ de Mars en 1777, est installée place d'Espagne en 1856 par Luigi Poletti en souvenir du dogme proclamé en 1854 par Pie IX. Giuseppe Obici installe au sommet la statue de la Vierge et orne la base de statues des prophètes Moïse, Isaïe, Ezéchiel et David.

- Les deux imitations fascistes en marbre de Carrare : le monolithe dédié à Mussolini à l'entrée du Forum Italique (1932) et la stèle à Marconi au centre du quartier de l'EUR (1939-59), sans parler des obélisques-lampion de Via della Conciliazione qui imitent celui du Vatican...

- Les réalisations laïques post-unitaires : colonne de la brèche de Porta Pia célébrant la prise de Rome en 1870, celle de Villa Glori (1899) en souvenir du sacrifice des frères Cairoli tués ici en 1869, premier des monuments aux morts de ce type. En 1959 est dressé rue de Paris un fût de colonne antique pour célébrer le jumelage entre Paris et Rome.

- Les "statues parlantes" et les pasquinades : la tradition latine de la satire revit dans la Rome pontificale par la bouche des « statues parlantes » : statues sur lesquelles on affiche des pamphlets - contre le pape, le gouvernement ou les personnalités romaines en vue -, écrits en vers, en italien (parfois par de grands poètes comme Pietro Aretino ou Giovan Battista Marino), en dialecte « romanesco » ou en latin. Ces textes prirent le nom de « pasquinades », du nom de la plus célèbre de ces statues, Pasquino, un torse mutilé de presque 2000 ans, retrouvé dans la boue en 1501 et placé à l'entrée de la « via Papalis » (via del Governo Vecchio) par où passaient les cortèges religieux, de cardinaux, et où se construisaient les palais des nobles de la cour pontificale. Une autre statue était Marforio, autrefois devant la prison Mamertine, aujourd'hui dans la cour du Musée du Capitole, statue d'océan du 1er siècle. À l'angle du Palais de Venise se trouve Madama Lucrezia (peut-être de Lucrezia d'Alagno, maîtresse du roi de Naples Alphonse d'Aragon et amie du pape Paul II?), retrouvée dans le temple d'Isis et placée là en 1500. Il faut y ajouter l'Abate Luigi adossé au transept de Saint-André della Valle, statue en toge de l'époque impériale (à qui les Romains coupent régulièrement la tête, des années 30 jusqu'en 1985!), il Babuino, via del Babuino, le silène retrouvé en 1576 et inséré dans la fontaine construite en 1738 par les Boncompagni Ludovisi, et Facchino, autre fontaine sur le côté gauche du Palais De Carolis, Via del Corso, représentant un marchand d'eau avec son baril, remontant au temps de Grégoire XIII (1572-1585) et que la tradition populaire attribue à Michel-Ange ; on a voulu aussi y voir les traits de Martin Luther.

Les coupoles, écho architectural des collines

Dominique Fernandez avait ébauché dans son Promeneur amoureux une théorie des villes viriles et des villes féminines. Autant Florence nous apparaît comme une cité virile, avec ses rues droites et ses tours basses et ses palais trapus et ses bossages sévères, autant le gothique siennois, tout en élégance, en grâce et en fioritures, incarne les aspirations féminines à la coquetterie et la séduction. De ce point de vue, Rome est un couple parfait : si les obélisques dressés et les colonnes en représentent la dimension virile, les coupoles des églises en seront la dimension féminine. Et les coupoles vont souvent par deux comme pour évoquer la splendeur d'une poitrine, dont les deux seins enserrent un obélisque ou une colonne : la Colonne Trajane entre les deux coupoles de Sainte-Marie de Lorette et du Saint-Nom de Marie, l'obélisque Flaminio de Piazza del Popolo entre celles de Sainte-Marie de Montesanto et de Sainte-Marie des Miracles, les deux coupoles de Sainte-Marie-Majeure autour de la colonne corinthienne à l'avant et de l'obélisque de l'Esquilin à l'arrière .... Sensualité de Rome ! Mais les coupoles ne sont-elles pas l'écho construit des collines naturelles ? Et les collines à Rome sont ces mamelons que désignait le vieux mot latin « ruma » ... : Rome, ville de collines, ville de mamelons, ville de coupoles... ! Fellini est la plus pure représentation de cette obsession romaine du sein maternel !

Du haut de la terrasse de Saint-Sabine, de celle du Pincio ou de la place du Quirinal, on distingue mal le relief naturel des collines, mais les coupoles scandent le paysage romain : celle du Panthéon, la plus ancienne, la première application de la coupole de thermes à un édifice religieux ; en face, de l'autre côté du Tibre, la coupole de Saint-Pierre, la plus haute, celle qui, selon la loi, ne peut être dépassée en hauteur par aucun édifice de Rome, plus grande que son modèle florentin, celle que les Romains appellent "Il cupolone", la grande coupole. Il faut localiser les autres coupoles baroques : la coupole du Gesù, la coupole de Saint-Ignace, la coupole de Saint-André della Valle, près de la coupole en spirales sans tambour que construit Borromini pour Saint-Ivo della Sapienza, différente de la coupole ovale qu'il invente pour Saint-Carlino (Saint-Charles Quattro Fontane) ; et celle de Saint-Charles ai Catinari, et de Saint-Jean des Florentins, de San Carlo al Corso, la coupole du Bernin à Saint-André du Quirinal, la coupole des Saints-Luc et Martino conçue par Pierre de Cortone au-dessus du Forum ... et celles de beaucoup d'autres églises, sans oublier la coupole de la Synagogue au bord du Tibre, et celle de la Mosquée, près de Piazza del Popolo.

Voilà un jeu qui risque de vous prendre du temps : sur l'une des terrasses panoramiques de Rome, prenez votre plan de la ville et essayez de repérer le plus grand nombre de coupoles possible. À partir d'une dizaine, vous commencez à être un bon touriste romain.

Les places de Rome

Les places ont toujours été des lieux destinés aux réunions populaires, aux comices politiques, aux célébrations sacrées et profanes, aux rendez-vous des marchands, à la réception des hôtes illustres, et aussi aux révoltes et aux exécutions capitales.

La place romaine prend la suite du « forum » latin, mot qui signifiait à l'origine un espace libre, hors de la ville (« foras », « foris » = dehors, ou « foris » = la porte) où se trouvait le marché. La plupart des 18 forums romains portent le nom du produit que l'on y vendait : Forum Boarium (des bœufs), Forum Olitorium (des légumes), Forum Piscarium (des poissons), Forum Suarium (des porcs), Forum Pistorium (du pain, aujourd'hui Via dei Fornari = des boulangers), Forum Vinarium.

Puis le Forum devient la place publique, au cœur de la ville ; il symbolise la vie publique quotidienne, les affaires, surtout financières, la vie politique et l'art oratoire, les tribunaux (en italien, l'adjectif "forense" signifie encore : qui se rapporte au Palais de justice, au barreau ; "l'eloquenza forense", "la professione forense" = la profession d'avocat).

À partir de la fin de la République, les places deviennent des lieux théâtraux symbolisant le pouvoir politique et dont les temples et les édifices publics servaient de toile de fond. Plusieurs forums furent construits pour célébrer solennellement un événement important, celui de César pour fêter la bataille de Pharsale, celui d'Auguste (consacré à Mars Vengeur) pour commémorer la victoire sur Brutus et Cassius, assassins de César, à la bataille de Philippe.

Après la chute de Rome, la décadence de la ville et l'arrivée du christianisme, les églises viennent remplacer les temples en ruines, et les palais féodaux les anciens palais impériaux ; les places perdent leur rôle social et deviennent de simples appendices des églises. Les Forums s'enfouissent sous les décombres, le Forum romain devient un champ où paissent les vaches (« Campo vaccino »). C'est seulement après le retour des papes d'Avignon que la ville reprend vie, se repeuple (elle était passée de 1 million et demi d'habitants sous l'Empire à 20.000 au Moyen Âge) et se reconstruit. Sixte IV (1471-1484) élabore le premier plan d'urbanisme. La ville qui, sous l'empire romain, était tournée vers les rues conduisant en Orient, s'oriente maintenant vers le nord : la piazza del Popolo devient la principale porte de Rome.

Avec la Contre-Réforme et l'essor de l'art baroque, la place reprend un rôle essentiel : elle devient le cadre idéal de la scénographie romaine, et elle est à nouveau conçue comme un grand décor du théâtre urbain, qui inclut les façades d'églises et de palais, les fontaines, les obélisques et l'ensemble des monuments. Chaque place prend donc sa configuration particulière, sa couleur, son charme, sa signification en fonction des statues qui la peuplent, chacune a son type de marché populaire, ou son immobilité silencieuse, chacune a son atmosphère propre, qui change selon qu'on la voit à la lumière de l'aube ou au coucher du soleil. Chacune exprime un état d'âme de Rome.

L'ouvrage de Cesare Jannoni Sebastianini, Le piazze di Roma (Schwarz & Meyer Editori, Roma, 1986) décrit 88 places de Rome. Nous ne les verrons pas toutes, bien sûr, et on trouve des descriptions des plus importantes dans tous les Guides.

Les indications sont parfois sommaires sur l'histoire et la symbolique de chaque place. Ainsi, Piazza del Popolo n'est pas la place du "peuple", mais du "peuplier" (populus, pioppo), arbre qui entourait la place au Moyen Âge. Piazza S. Anastasia (à l'origine, dell'« Anastasi », de la Résurrection) était le lieu où s'assemblaient les gardiens de bœufs à la recherche de travail ; sur la Piazza Barberini, on célébrait les jeux consacrés à la déesse Flore ; la petite Piazza del Biscione devait son nom à un des hôtels qui l'entouraient, géré par un milanais (la couleuvre est l'emblème de Milan) ; la Piazza del Gesù, toujours battue par le vent, trouve une explication légendaire du phénomène : un jour, le Vent et le Diable, parcourant Rome, se retrouvèrent devant l'église ; le Diable dit au Vent qu'il avait une affaire importante à dépêcher et lui demanda de l'attendre, il entra dans l'église et n'en sortit jamais : depuis, le Vent attend le retour du Diable sur la place... Une autre légende se rapporte à Piazza in Campo Marzio : Gerbert d'Aurillac, le pape Sylvestre II, avait la réputation d'être sorcier. Il y aurait eu sur la place une statue qui tendait l'index droit, et sur le doigt était écrit « Percute hic » (frappe ici). Beaucoup avaient tenté de frapper le doigt sans succès. Gerbert un jour marqua le point où tombait l'ombre de l'index, puis revint de nuit avec un serviteur, ouvrit la terre en ce point par un enchantement, et vit le fabuleux trésor d'Octavien (jamais retrouvé). Il ne put cependant pas l'emporter parce que les statues d'or massif qui gardaient le trésor, agressaient ceux qui tentaient de s'approcher. Gerbert referma donc la terre, et le trésor resta là... Espérons que le miracle de la neige ne se renouvellera pas durant notre séjour : dans la nuit du 5 août 352, le pape Liberius et un patricien romain eurent en même temps la même vision de la Vierge qui les invitait à construire une église sur le lieu où ils trouveraient la neige intacte le lendemain matin. C'est aujourd'hui la place S. Maria Maggiore...

On pourrait raconter Rome à travers l'histoire de ses places.

Les fontaines de Rome

À chaque place sa fontaine, point d'aboutissement des anciens aqueducs romains détruits par les Barbares et reconstruits par les papes. C'est un autre élément symbolique essentiel de l'urbanisme romain. L'eau est le devenir, le temps qui passe. Dans la fontaine, l'eau ne court pas mais reste sur place, comme si le temps s'enroulait sur lui-même, s'immobilisait dans une sorte d'éternité. Et lorsque la fontaine est assortie d'un obélisque dressé vers le ciel, cette maîtrise du temps devient presque absolue, comme on le voit à la fontaine de la place du Quirinal ou à celle de la place Navone. C'est ce qu'ont voulu les papes qui ont conçu places et fontaines : l'Église est maîtresse du temps et dispensatrice d'éternité ; le pape détient les clés qui ouvrent le Royaume des Cieux, comme le rappelle l'inscription intérieure en lettres d'or de la coupole de Saint-Pierre ("... CLAVES REGNI ..."). D'où l'extraordinaire dérision de la mort omniprésente à Rome, dont l'expression extrême se trouve dans le cimetière des Capucins de S. Maria della Concezione, au pied de Via Vittorio Veneto : la décoration est réalisée avec les ossements de 4000 capucins qui forment des stucs de vertèbres, des autels de crânes ou de tibias, des lustres de côtes ... jusqu'à un squelette d'enfant qui orne le plafond d'une des six chapelles !

Cette éternité conquise se double de tous les éléments de la sensualité baroque, des Néréides et des Naïades nues de la place Navone et de la place de la République, jusqu'aux éphèbes nus de la Fontaine des Tortues, place Mattei, tout concourt à cet éveil des sens dont la séduction devait ramener le peuple à la « vraie » religion romaine battue en brèche par la Réforme luthérienne.

Les dauphins, - consacrés non seulement à Neptune mais aussi à Vénus -, s'ébattent dans les fontaines de la place Nicosia, de la place de la Rotonda, de la place Colonna, et même de la place S. Pierre, gages de Salut des naufragés ... et des pécheurs puisqu'ils symbolisent aussi le Christ Sauveur. Le Triton, fils de Neptune, se dresse dans les fontaines de la place Barberini et de la place Navone, avec le cheval (Fontaine des Quatre Fleuves) et le lion (fontaines de Piazza del Popolo, des Quatre Fleuves et de la place S. Pierre). Cela est l'occasion de parler du bestiaire.

Le bestiaire romain

Rome est habitée par les Romains mais aussi par une quantité incroyable d'animaux, ceux en chair et en os, comme les chats qui peuplent le Colisée ou le tour de la pyramide de Cestius, et ceux qui sont peints ou sculptés sur les monuments, dans les fontaines ou ceux qui figurent sur le blason des papes (les abeilles des Barberini, les colombes des Pamphilj, les dragons et les aigles des Borghese ou le lion avec des poires des Peretti, la famille de Sixte V) : une véritable arche de Noé comme celle que Raphaël peint dans la Loggia du Vatican. Une chatte égyptienne regarde du haut de la corniche d'un palais, une tête de cerf avec une croix entre les cornes domine le tympan d'une église, une truie est encastrée sur la façade d'une maison, une louve étrusque allaite deux jumeaux ... Ce bestiaire fantastique est un parcours de l'histoire romaine. Mais surtout, il raconte les histoires, les mythes, les symboles que chaque époque, chaque pape, chaque constructeur a considérés comme essentiels pour dire, pour faire la ville de Rome. On ne comprend pas Rome sans son bestiaire. Il faut chercher les petites bêtes ! Et on pourrait raconter Rome le long d'un itinéraire qui irait d'une bête à l'autre.

La louve

Un bestiaire de Rome ne peut que commencer par la louve, « mère des Romains ». L'histoire est connue, racontée par tous les historiens latins, des deux enfants, fils de Rhéa Silvia, petits-fils du bon Numitor, chassé du trône d'Albe par son méchant frère Amulius. Pour supprimer tous les descendants de Numitor, Amulius fait jeter au Tibre les enfants de Rhéa (et du dieu Mars...). Le panier dans lequel ils ont été déposés s'échoue au pied du Palatin (près de l'actuelle église de S. Anastasia), sous un figuier. Une louve, descendue au fleuve pour se désaltérer, les entend crier et, au lieu de les croquer, leur tend ses mamelles pleines de lait. Un berger voit la scène, et s'approche ; la louve se retire tranquillement dans un bois consacré au dieu Faunus et dans une grotte creusée dans le flanc de la colline, appelée ensuite « Lupercal ». Le berger étrusque Faustulus, qui connaissait l'histoire de Rhéa et des deux enfants, emmena les enfants chez lui et les confia à sa femme Acca Larentia. Mais Tite Live suggère que cette Acca était peut-être dite « la Louve » parce qu'elle se prostituait auprès des bergers, et « Lupa » signifiait aussi « prostituée » en latin, comme en italien dans le sud du pays jusqu'au XIXe siècle (cf la nouvelle de G. Verga).

La louve est représentée par « la Louve capitoline », statue traditionnellement considérée comme étrusque (attribuée à Vulca, grand sculpteur de Veies, du Ve s. av. J.-C., pour décorer le temple de Jupiter Capitolin), mais qui ne fut retrouvée (sans les deux jumeaux) qu'au Xe s. apr. J.-C.. Jusqu'en 1473, elle présida aux exécutions des condamnés à mort devant le Latran, puis elle fut donnée par Sixte IV aux Conservateurs du Capitole qui firent réaliser les enfants par A. Pollaiuolo, en 1471, et la firent transférer au Capitole. Depuis les restaurations de 1997, l'étude du bronze et de la technique de fusion permet d'affirmer que la louve aussi est de fabrication médiévale et non d'antiquité étrusque.

Au-delà des discussions sur l'origine exacte et l'histoire de la statue, les historiens s'accordent sur une chose : la louve est bien l'animal totémique de Rome, héritage du dieu-loup adoré par les Étrusques et les Sabins chez qui il était le symbole du dieu Mamers, équivalent du Mars latin. Un autre dieu-loup sabin était Soranus, en l'honneur de qui on célébrait des rites de purification par le feu dont les acteurs étaient revêtus de peaux de loups : le peuple, dit Varron, « februatur » (se purifiait) ; c'était en « février », le mois des purifications. Ces fêtes étaient aussi l'occasion de rites appelant la fécondité des femmes : les « Luperci » (ceux qui célébraient ce rite) découpaient des lanières de peau de bouc (« hircus » associé à « hirpus », le loup) et en frappaient le dos des femmes, assurant ainsi leur fécondité. On disait encore en français : « elle a vu le loup », d'une femme qui avait « connu » un homme (comme Rhéa Silvia avait « vu » Mars, dieu-loup !).

Mais un autre dieu est assimilé au loup, Apollon, le dieu du soleil. Apollon est dit aussi « Lycogenes », c'est-à-dire « engendré par un loup » : sa mère, Létho, aurait été transformée en louve par Jupiter ou aurait vu un loup pendant qu'elle était enceinte. En grec, « Lykos » (le loup) a la même racine que « Lyke » (la lumière). Le loup : dieu solaire, dieu fécondateur, dieu purificateur...

La reprise et la réélaboration par les Romains de mythes et de rites très anciens centrés sur le loup visaient donc à manifester l'origine divine de la ville, à l'enraciner dans un mythe fondateur divin : Rhéa descendait de Vénus par son ancêtre Enée, elle engendre Romulus et Remus, les fondateurs, avec le dieu Mars, dieu-loup, et c'est une louve qui sauve et nourrit les enfants, tout cela au pied de la colline (le mamelon, « Ruma ») du Palatin, site de la fondation de Rome, sous le figuier « Ruminal », c'est-à-dire sous l'arbre qui était le symbole universel de l'Arbre cosmique qui unit le ciel et la terre (cf l'arbre du Paradis terrestre dans la Genèse, celui dont Ève cueille le fruit et des feuilles duquel Adam et Ève recouvriront leur nudité) ; le figuier était aussi le symbole de Dionysos, autre image, avec Apollon, du dieu qui nourrit, informe et purifie le Cosmos. Si on ajoute que les jumeaux traversent les eaux, symbole du devenir, on peut dire que la fondation de Rome a en tous points la couleur d'une épiphanie, d'une manifestation divine : elle est née, la divine enfant...

Plus tard, l'empereur Constantin, voulant consacrer l'Empire au Christ, frappa une monnaie représentant une louve allaitant les jumeaux, au-dessus de laquelle trônait entre deux étoiles le monogramme du Sauveur. Depuis, les représentations de la louve sont innombrables chez les peintres et les sculpteurs, dont ce diptyque d'ivoire du Xe siècle, aujourd'hui au Vatican, représentant une louve romaine soutenant un Christ crucifié, après tout lui aussi fils d'une vierge fécondée par un dieu...

Alors qu'ailleurs la louve est volontiers un symbole négatif de lubricité (que rappelle Tite Live dans son explication de la louve - prostituée), Rome a retenu essentiellement le symbole positif de la louve divine nourricière. Tellement que, jusque vers les années 60 de notre siècle, une louve vivante était gardée dans une cage au bord de l'escalier qui monte au Capitole. Il existe une Via della Lupa.

Remarquez donc les louves... et tâchez de voir le loup pendant votre voyage !

L'éléphant

Autre animal romain symbolique, connu depuis la guerre contre Pyrrhus qui les avait introduits en Italie du sud en 280 av. J.-C. Les éléphants d'Hannibal ne furent donc pas une surprise pour les Romains en -218-201. L'ivoire était par ailleurs un matériau apprécié chez les Hébreux (le trône de Salomon), les Grecs et les Romains. Chez les premiers chrétiens grecs, on représentait la souveraineté divine du Christ par un trône d'ivoire et d'or portant l'Évangile et une colombe ou une croix de pierres précieuses avec les instruments de la Passion. Le blanc représentait la splendeur et la chasteté du Christ. Pline, décrivant la vie sexuelle des éléphants, disait déjà que l'éléphant était un modèle de pudeur et de pureté.

En 1514, le roi de Portugal offrit un petit éléphant au pape Léon X, qui le fit conduire triomphalement au Vatican et lui fit construire une grande étable. On l'appela Hannon, en souvenir du général d'Hannibal durant sa campagne d'Italie. L'éléphant était visité par le peuple de Rome et inspira de nombreux artistes. C'est un autre éléphant, introduit à Rome en 1630, qui inspira le Bernin pour sa composition de la Place de la Minerve. Voulu par le pape Alexandre VII et complété par l'obélisque, l'éléphant voulait signifier, outre la pudeur, l'intelligence et l'équilibre d'esprit sur lequel le chrétien peut faire germer la sagesse orientée vers le ciel. Ce qui n'empêcha pas le Bernin de donner à son petit éléphant une attitude très irrespectueuse pour les dominicains du couvent auquel il montre son derrière, indiqué par la trompe !

La truie, le porc et le sanglier

La truie, le porc et le sanglier sont liés aussi aux origines lointaines de Rome, et la ville en est parsemée. Quand Énée fut parvenu à l'embouchure du Tibre, il vit en rêve le dieu de la région, Tiberinus, qui lui annonça que le lieu où il fonderait la ville lui serait indiqué par une truie blanche couchée en train d'allaiter ses trente petits (Virgile, Énéide, Livre VIII) : la truie blanche représenterait Albe la Longue (Alba = blanc) et les trente peuples qu'elle engendrerait. Mais la truie évoque aussi un symbolisme plus profond : elle a dans la religion romaine les attributs de la Grande Mère, symbole de fécondité.

Quant au porc, il était déjà un élément important de la cuisine romaine. C'est seulement avec l'arrivée du christianisme que, sous l'influence du judaïsme qui le considérait comme impur, le porc prend une signification négative : animal sacré des Celtes, il est diabolisé par les chrétiens hostiles à la religion celte. Le petit cochon qui suit Saint Antoine Abbé, protecteur des fabricants de brosses, est cependant sans doute un écho d'anciens mythes populaires grecs ou celtes.

Cherchez à Rome les représentations des truies, porcs et sangliers !

Les oiseaux

Le coq, l'oie, le cygne, le pélican, le paon, la chouette, le faucon et la colombe sont les oiseaux les plus fréquemment présents dans l'iconographie et la sculpture romaine. Les oies avaient sauvé Rome de l'invasion gauloise en -390, et Pline appréciait leur foie énorme « qui continuait à grossir si on le plongeait dans le lait et le miel » ; il aimait aussi « les palmures d'oie passées à la poêle avec des crêtes de coq »... Le cygne était un symbole solaire ; il avait présidé à la naissance d'Apollon et c'est transformé en cygne que Jupiter séduit Léda pour donner naissance aux Dioscures et à Hélène et Clytemnestre. Le paon, symbole céleste consacré à Junon, représente le printemps et la résurrection. La chouette de Minerve est symbole de sagesse, puis représente le corps du Christ abandonné par ses disciples. Le faucon est emprunté par Auguste à la mythologie égyptienne où il représente le dieu solaire Horus, celui qui triomphe des forces du mal. La colombe était l'attribut de la Grande Mère de la fécondité et d'Aphrodite ; buvant l'eau d'un bassin, elle représente l'âme qui s'abreuve à la fontaine de Mnémosyne et conquiert l'immortalité ; elle est l'Esprit Saint et elle accompagne le Christ ; elle est la colombe de Noé qui rapporte le rameau d'olivier, et donc le Christ qui apporte le Salut. Ou, chez les Juifs, le symbole du peuple d'Israël.

Mais il faudrait ajouter l'aigle, le serpent, le dragon, le phénix, le poisson, le dauphin, la licorne, l'agneau, le cerf, le taureau, l'âne, le cheval, le lion, le chien, le chat, tous très présents dans le bestiaire romain... et dans le blason des familles romaines : le bouc dressé des Altemps, les abeilles des Barberini, le dragon des Boncompagni, l'aigle des Borghese, des Caetani, des Ludovisi, des Mattei, le bœuf des Borgia, le faucon des Falconieri, le grillon des Del Grillo, le lion des Massimo, des Odescalchi et des Sforza, l'anguille des Orsini, la colombe des Pamphilj, le hérisson des Ricci, la couleuvre des Visconti et le lynx de l'Académie des Lincei (académie romaine fondée en 1603, ... une sorte d'Académie française locale !). Sans oublier le singe, très présent à Rome, comme en témoigne l'existence au XIIe siècle d'un temple appelé Santo Stefano del Cacco (du macaque), d'une Tour du Singe et plus tard d'une « via del Babbuino » (du babouin).

Amusez-vous à découvrir ce grouillement de la faune romaine, dans les palais, les fontaines, les églises, les tableaux.

DEUXIÈME PARTIE

Rappels sommaires d'histoire et d'art

Note sur l'origine de Rome : Quand l'archéologie vient confirmer la vérité historique de la légende

Beaucoup de guides continuent à reprendre la vieille thèse selon laquelle le récit de fondation de Rome par Romulus en -753 ne serait qu'une légende. Ainsi Rome (Guides Voir, Hachette, 1995, p. 16), rappelant la présence ancienne des Étrusques et leur prise de pouvoir à Rome (premier roi étrusque en -616), ajoute : "Les vestiges laissés par ces derniers montrent que ce fut sous leur domination que Rome devint une véritable ville". Avant, il n'y aurait eu que des villages plus ou moins fédérés, mais pas une ville, mais pas une "fondation". Or les découvertes archéologiques d'Andrea Carandini à partir de 1985 sont venues confirmer qu'à une date située entre -750 et -725 un fossé avait bien été creusé autour du Palatin, une muraille avait bien été édifiée, une porte avait bien été ouverte (Porta Mugonia). Or, à quoi bon ouvrir une porte s'il n'y a pas de muraille ? Les historiens sont en mesure d'affirmer aujourd'hui qu'une ville a bien été "fondée" sur le Palatin vers le milieu du VIIIe siècle av. J.-C.

Recherchant les magasins et marchés impériaux et les maisons des consuls de la fin de la République, Carandini, les ayant trouvés, descend plus bas, découvre de grandes demeures à atrium des Tarquins (vers -530) ; il descend encore et trouve un fossé, des murs et une porte remontant au VIIIe siècle. Sous le seuil de la porte, il découvre dans une fosse un dépôt votif (comportant une coupe hémisphérique, une tasse à anse, un grelot en forme de poire, deux broches en bronze, un petit disque perforé en os) qui permet de confirmer la datation et de formuler l'hypothèse, confirmée pour d'autres lieux, d'un rituel de fondation peut-être accompagné d'un sacrifice d'une petite fille à la déesse primitive du Latium, Mater Larum, la Mère des dieux Lares, les rois mythiques du Latium. Ceux-ci étaient représentés par deux couples de frères, les jumeaux Picumnus (le pic, - l'oiseau qui assiste la louve, dans de nombreux récits -, et la hache) et Pilumnus (le « pilum », la lance), et les frères Faunus et Latinus, ancêtres de Romulus. Et deux sont par définition les ancêtres divinisés des Latins (les Lares), comme deux étaient les Dioscures (Castor et Pollux) dont le culte est attesté très tôt à Rome, comme deux seront Amulius et Numitor, ou Romulus et Remus.

Les résultats de ces découvertes ont été synthétisés dans l'ouvrage d'A. Carandini, La nascita di Roma. Dei, Lari, eroi e uomini all'alba di una civiltà, Torino, 1997, et dans le catalogue de l'exposition Roma, Romolo, Remo e la fondazione della città qui s'est tenue à Rome de juin à octobre 2000 (Electa, 2000, 368 p.) et où tous ces matériaux ont été présentés au public. On peut lire en français l'ouvrage d'Alexandre Grandazzi, La fondation de Rome. Réflexions sur l'histoire, préfacé par Pierre Grimal, (Les Belles Lettres, 1991). Certes, les méthodes de l'histoire et celles de la mythologie diffèrent et il ne faut pas les confondre, mais il faut aussi reconnaître que sur ce point elles aboutissent à des résultats convergents : Rome a bien été fondée sur le Palatin vers le milieu du -VIIIe siècle.

D'autres fouilles confirment l'existence historique de réalités autrefois considérées comme de simples récits mythiques par les historiens positivistes : les cabanes du Palatin, dont la cabane royale, toujours reconstruite après les incendies ; toujours conservée intacte de toute autre construction ; les fouilles de la « Regia » (demeure royale) sur le Forum, qui confirment l'authenticité de la période royale primitive... La découverte récente (2007) d'une grotte se trouvant sous la maison d'Auguste au Palatin et décorée par les soins d'Auguste est un autre élément d'illustration de la force du mythe des origines de Rome.

D'autres mythes de fondation complètent l'histoire de Romulus et Remus : le récit de l'enlèvement des Sabines correspond à un rite nuptial primitif rappelant les pratiques des colons grecs, qui n'avaient d'autre possibilité que de se procurer, souvent par la violence, des femmes indigènes ; le rite se déroulait précisément dans la Valle Murcia (actuel Grand Cirque) au moment des fêtes rituelles en l'honneur du dieu des moissons Consus. Il rappelle aussi la tradition de la double origine ethnique de Rome : Latins et Sabins, déjà suggérée par le mythe des jumeaux.

Un autre mythe étiologique (analyse des origines) est celui d'Acca Larentia, à la fois femme de l'étrusque Faustulus et prostituée du temple d'Hercule sur le Forum Boarium, au pied du Palatin : la légende raconte qu'un prêtre d'Hercule (le premier héros grec à être passé à Rome), désoeuvré, aurait proposé au dieu un partie de dés, l'enjeu étant le don d'un repas et d'une prostituée. Ayant perdu, le prêtre enferme dans le temple, à la disposition d'Hercule, un bon repas et la plus belle des prostituées sacrées. Sortant du temple, Acca Larentia, selon la prédiction d'Hercule, rencontre un très riche marchand étrusque, un certain Tarutius, qui, frappé par sa beauté, l'épouse et lui laisse à sa mort des biens considérables qu'elle-même léguera en testament à la ville ; ce fut la première expansion territoriale de la Rome primitive, liée à l'activité marchande du Forum Boarium (présence très ancienne de marchands grecs et phéniciens, confirmée par les fouilles de S. Omobono, zone comprise dans le Forum Boarium). On rapproche ce mythe d'autres récits analogues d'union entre un dieu et une mortelle autour du temple étrusque de Pyrgi, en Toscane.

Depuis Tite Live et Denys d'Halicarnasse, depuis tous les historiens de Rome qui les ont précédés, on réfléchit sur le sens possible de ces mythes, de ces légendes. Un des derniers en date, Michel Serres, se livre à une recherche passionnante sur les histoires d'Hercule, d'Evandre, d'Enée, de Romulus, des Horaces et des Curiaces, sur la violence dans l'histoire (Rome, le livre des fondations, Grasset, 1983). Nous sommes à notre tour pris du « tremblement » dont parle M. Serres face à « ce nuage instable du temps », ce « flou » dans lequel naît l'histoire, se fonde une ville qui a conditionné notre propre histoire. Qui sait si ce voyage à Rome nous aidera à y voir plus clair ?

Commentaire du schéma ci-contre

A. Carandini a tenté de reconstituer les étapes de la fondation de Rome dans le schéma ci-contre :

- Romulus trace le sillon et déplace les mottes de terre vers l'intérieur ;

- Le tracé du sillon est renforcé par l'alignement de pierres terminales ;

- Le long des pierres est creusé le fossé de fondation du mur dans lequel les pierres sont ensuite poussées ;

- On remplit le fossé des matériaux de fondation et on commence à élever un mur en terre et en bois ;

- Le mur à créneaux et couvert de fragments de jarre s'adosse à une porte flanquée de bastions ayant à l'intérieur deux cabanes de garde / lieux de culte, au bord de la rue qui monte au Palatin. Un pont devant la porte permet de franchir le ruisseau et d'accéder à la Voie Sacrée au pied de la Velia, bordée d'une palissade en cours de construction (cf les descriptions de palissades et de créneaux dans Homère, Iliade, VII et XII).

Deux récits de la fondation de Rome

1) Tite-Live, Histoire romaine, préface et livre premier, Garnier, 1944, pp. 5 et 9-25.

« 7. On permet à l'antiquité... en mêlant le divin à l'humain, de rendre la naissance des villes plus auguste ; et s'il faut accorder à un peuple de sanctifier ses origines, et de les rapporter à des dieux comme à leurs créateurs, la gloire guerrière du peuple romain est assez grande pour que, quand à lui-même et à son fondateur il donne de préférence pour père Mars, les nations le souffrent aussi, sans plus d'humeur qu'elles souffrent son empire. 8. Toutefois, pour ces légendes et leurs semblables, de quelque façon qu'on les considère ou les juge, je n'y attacherai pas grande importance. 9. Mais je voudrais que chacun, de son côté, appliquât son attention à la vie, aux mœurs, aux hommes, aux moyens par lesquels, au dedans et au dehors, l'empire est né et a grandi ; ensuite, la discipline chancelant peu à peu, que chacun suivît par la pensée d'abord l'affaissement, pour ainsi dire, des mœurs, puis la façon dont elles chancellent de plus en plus et en viennent à une chute abrupte, jusqu'à ce qu'on arrive à notre époque, où nous ne pouvons supporter ni nos maux, ni leurs remèdes.

1. - D'abord, on sait bien qu'après la prise de Troie, les ennemis s'acharnèrent sur tous les Troyens : envers deux seulement, Énée et Anténor, grâce aux droits d'une hospitalité ancienne, et parce qu'ils avaient toujours proposé de faire la paix et de rendre Hélène, les Achéens n'exercèrent pas les droits de la guerre. 2. Après diverses aventures, Anténor (accompagné de la foule des Énètes qui, chassés par une sédition de Paphlagonie, cherchaient à la fois une résidence et un chef, ayant perdu leur roi Pylaemène à Troie), vint au fond du golfe de l'Adriatique. 3. Chassant les Euganéens, qui habitaient entre la mer et les Alpes, Énètes et Troyens occupèrent ces terres. Le point où ils débarquèrent s'appelle Troie, d'où pour le district le nom de troyen. Leur nation entière s'appela « les Vénètes ». 4. Énée, par une défaite semblable exilé de sa demeure, mais destiné à une fondation plus grande où le menait le sort, alla d'abord en Macédoine, de là en Sicile, où, cherchant une résidence, il fut poussé ; de la Sicile, il dirigea sa flotte vers le territoire des Laurentins. 5. Ce lieu aussi porte le nom de Troie. Une fois débarqués, les Troyens, en gens auxquels, après leurs courses errantes et presque interminables, il ne restait que leurs armes et leurs vaisseaux, pillent la campagne. Le roi Latinus, et les Aborigènes, qui occupaient alors cette région, pour repousser les violences de ces étrangers, accourent, armés, de la ville et des champs. 6. À partir d'ici, on trouve deux traditions : pour les uns, Latinus, vaincu dans un combat, fit la paix avec Énée, puis s'allia à lui par un mariage ; 7. pour les autres, les armées étant en ligne, avant qu'on sonnât l'attaque, Latinus s'avança entre les deux fronts et invita le chef des étrangers à un entretien. Il lui demanda quelle sorte de mortels ils étaient, leur patrie, pour quel malheur ils l'avaient quittée, ce qu'ils cherchaient en débarquant au territoire des Laurentins. 8. Quand il apprit que cette multitude, c'étaient les Troyens ; leur chef, Énée, fils d'Anchise et de Vénus ; que, fuyant leur patrie incendiée, ils cherchaient une résidence et un endroit pour fonder une ville, admirant la noblesse de cette nation et de ce héros, et leur cœur prêt à la guerre comme à la paix, il tendit la main à Énée, gage loyal de leur amitié future. 9. Il s'ensuivit une alliance en règle entre les chefs, et, entre les armées, des marques d'amitié. Énée fut l'hôte de Latinus en son palais ; et là, devant ses dieux pénates, Latinus ajouta une alliance privée à l'alliance publique, en donnant à Énée sa fille en mariage. 10. Ce fait confirme pleinement les Troyens dans l'espoir de voir enfin un établissement stable et sûr terminer leurs courses. 11. Ils fondent une place forte. Énée, du nom de sa femme, l'appelle Lavinium. Bientôt un rejeton mâle naquit de ce nouveau mariage ; ses parents le nommèrent Ascagne.

II. - Une guerre survint ensuite, commune aux Aborigènes et aux Troyens. Turnus, roi des Rutules, à qui Lavinia avait été promise avant l'arrivée d'Énée, irrité qu'on lui eût préféré un étranger, contre Énée et Latinus à la fois avait engagé la lutte. 2. Aucune des deux armées ne sortit heureuse de ce combat : les Rutules furent vaincus ; les Aborigènes et les Troyens, vainqueurs, perdirent leur chef Latinus. 3. Sur ce, Turnus et les Rutules, doutant de leur force, ont recours au pouvoir florissant des Étrusques, et à Mezentius, leur roi, qui, maître de Caeré, place en ces temps opulente, dès le début avait été mécontent de la naissance d'une ville nouvelle, et alors, jugeant excessive pour la sûreté des voisins la croissance de l'État troyen, associa d'un cœur léger ses armes à celles des Rutules. 4. Énée, devant la crainte d'une telle guerre, pour se gagner le cœur des Aborigènes et mettre non seulement sous la même loi, mais sous le même nom toutes ces troupes, appela « latins » les deux nations. 5. Dès lors, les Aborigènes ne le cédèrent pas aux Troyens en dévouement et en loyauté envers leur roi Énée. Fort de ces sentiments qui se développaient chaque jour chez les deux peuples, Énée, quoique l'Étrurie eût assez de puissance pour avoir rempli déjà non seulement les terres, mais la mer, sur toute la longueur de l'Italie, de la gloire de son nom, quoiqu'il pût, des remparts, repousser l'attaque, fit sortir son armée en bataille. 6. Ce combat fut favorable aux Latins, mais aussi, pour Énée, le dernier de ses travaux mortels. Il gît, de quelque nom que le droit humain et divin permette de l'appeler, sur la rive du Numicus ; on l'appelle Jupiter Indigète.

III. Ascagne, fils d'Énée, n'avait pas encore l'âge d'exercer le pouvoir. Pourtant ce pouvoir, jusqu'à sa majorité, lui fut conservé sans dommage : la tutelle d'une femme - tant Lavinia avait de caractère - maintint, pour cet enfant, l'État latin, et le royaume de son aïeul et de son père. 2. Je ne discuterai pas - quel homme, sur un fait si ancien, donnerait pour certains ses dires ? - s'il s'agit là de l'Ascagne dont j'ai parlé, ou d'un autre, plus âgé, né de Créuse, avant la chute d'Ilion, donc compagnon de fuite de son père, et que, le nommant Jules, la gens Julia déclare l'auteur de son nom. 3. Ascagne, donc, quels que soient son lieu de naissance et sa mère, - son père étant sûrement Énée -, trouvant Lavinium surpeuplée, laissa cette ville, florissante pour l'époque et opulente, à sa mère, ou à sa belle-mère, et fonda lui-même, au pied du mont albain, une ville nouvelle, à laquelle sa situation de ville étendue sur une crête donna le nom d'Albe la Longue. 4. Entre la fondation de Lavinium et le départ de la colonie d'Albe la Longue, il s'écoula environ trente ans. Pendant ce temps, les forces de l'État avaient tellement augmenté, surtout par la défaite des Étrusques, que même à la mort d'Énée, ou, ensuite, pendant la tutelle d'une femme et l'apprentissage d'un roi-enfant, ni Mezentius et les Étrusques, ni aucun autre voisin n'osa bouger. 5. En faisant la paix, on avait convenu qu'entre les Étrusques et les Latins l'Albula, nommé aujourd'hui Tibre, serait la frontière. 6. Ensuite règne Silvius, fils d'Ascagne, né par hasard dans une forêt. 7. Il engendre Énée Silvius, et celui-ci Latinus Silvius, qui envoya fonder quelques colonies, dites des « Vieux Latins ». 8. « Silvius » resta, par la suite, comme surnom, à tous les rois d'Albe. De Latinus naquit Alba, d'Alba Atys, d'Atys Capys, de Capys Capetus, de Capetus Tiberinus, qui, s'étant noyé en traversant l'Albula, donna à ce fleuve son nom, si célèbre depuis. 9. Puis Agrippa, fils de Tiberinus, après Agrippa Romulus Silvius, avec le pouvoir reçu de leur père, furent rois. À Aventin Romulus, frappé lui-même de la foudre, laissa le royaume en mains. A Aventin, enterré sur la colline qui aujourd'hui fait partie de Rome, lui donna son nom. 10. Ensuite règne Proca. Celui-ci engendre Numitor et Amulius. À Numitor, aîné de la famille, il lègue l'antique royaume de la gens Silvia. Mais la violence fut plus forte que la volonté d'un père ou le respect de l'âge. 11. Chassant son frère, Amulius règne. À ce crime il ajoute un autre crime : il détruit la descendance mâle de son frère, et la fille de ce frère, Rea Silvia, sous prétexte de l'honorer, il la choisit comme vestale, vouée à une virginité perpétuelle, et lui ôte tout espoir de maternité.