Firenze - Florence

introduction

Recherche esthétique de « beauté », peut aussi se lire comme œuvre philosophique et politique, illustration du rapport entre le divin, le pouvoir politique, la richesse, la sexualité, la femme et la beauté. La « Renaissance » est une façon de voir le monde, non seulement intellectuellement mais « sensiblement », selon l’optique de la perspective centrale.

Les Florentins ont été pendant deux siècles les inventeurs et les porteurs d’une très haute vision de l’homme et du monde, que l’on résume sous le mot d’ « humanisme ». Ils avaient déjà « inventé » le capitalisme et les techniques bancaires (la comptabilité en partie double..), pratiqué la grève (les « Ciompi » représentent les premières formes d’organisation ouvrière), ils ont donné son nom à l’Amérique (Amerigo Vespucci, fils d’une grande famille florentine), et beaucoup d’autres choses.

C’est sans doute pour cela qu’ils sont restés si fiers au point d’en paraître hautains, n’ayant pas la familiarité populaire des Napolitains et n’étant pas extrovertis comme les Vénitiens. À les rencontrer, à pratiquer leur ville, plus austère sans doute mais combien riche de culture, on gagne toujours en humanité. Et puis, ils savent aussi bien manger, bien boire, faire la fête ; la campagne toscane est magnifique, très « humanisée » elle aussi, et il fait bon se promener dans les collines, les jardins, les villas.

Ce dossier ne remplace pas votre guide préféré, mais vise à le compléter, à illustrer quelques-uns des sites et monuments que vous visiterez, afin que chacun soit mieux à même de l’apprécier par lui-même, à son rythme, selon ses goûts et ses rêves.

Jean Guichard, 5 juin 2015

Dossier Florence : histoire, art et politique

Les origines historiques et légendaires

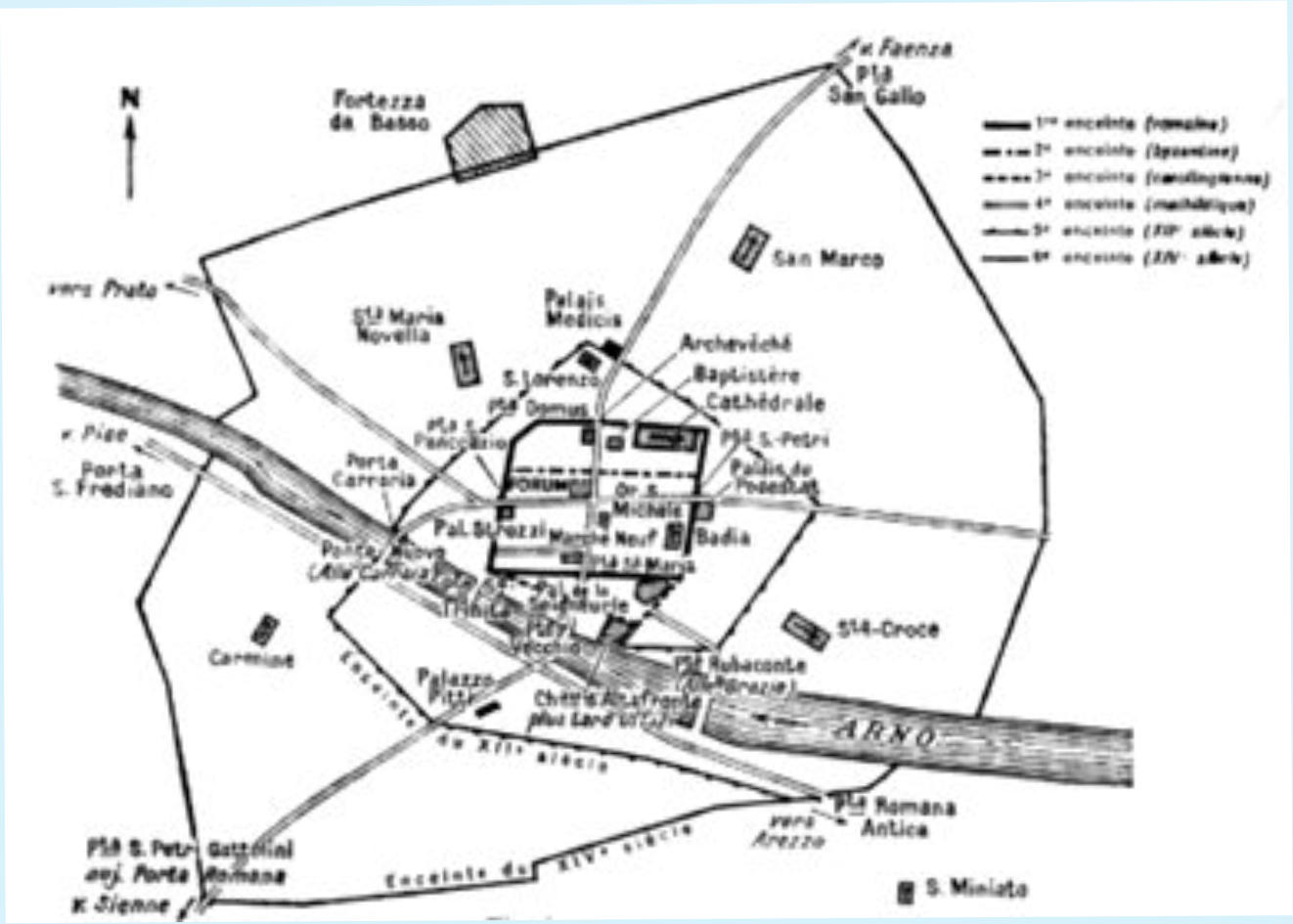

Vers le Xe-VIIIe s. av. J.C., des populations villanoviennes (vers Bologne) franchissent les Apennins et s’installent au confluent de l’Arno et du Mugnone, à l’endroit où le fleuve, plus étroit, est plus facile à franchir. Site stratégique : par le fleuve navigable, on atteint la mer, le site de Pise où arriveront les marchands orientaux (un culte d’Isis s’y installe) ; passage Nord-Sud par voie de terre. Un peu plus tard, les Etrusques s’installent, selon leur habitude, sur la colline, à Fiesole (Cf. Musée archéologique).

Les Romains y établissent un « Municipium » qui sera dit « splendidissimum ». Celui-ci, ayant pris parti pour Marius, sera détruit par Sylla. Une colonie romaine est rétablie par César vers 59 av. J.C., avec son Decumanus Est-Ouest et son Cardo Nord-Sud en direction du pont unique. Le Forum se trouvait à l’emplacement de l’actuelle Piazza della Repubblica. La ville est appelée FLORENTIA, la « florissante », la ville des fleurs : elle avait été fondée à la saison des « Ludi florales », les jeux floraux (28 avril-3 mai), pour la déesse Flore. Le nom vient plus probablement d’ « Arva Florentia » (les riches terres labourées) dont la fertilité était due à la proximité du fleuve. Plus tard Florence sera connue pour ses fleuristes, qui vendaient des fleurs « et d’autres grâces secrètes ». La campagne conquise autour de la ville est divisée en rectangles (« centuria ») d’un demi-hectare (« centuriation ») dont la trace sera encore visible à la Renaissance. La ville a 10.000 habitants au IIe siècle.

Un unique pont en bois est construit au début du 1er s. après J.C. C’est un point de passage important sur la route de la France et de l’Allemagne vers Rome, en évitant la zone côtière marécageuse et source de malaria. Le pont est élargi par Hadrien en 120, puis reconstruit en briques : il est appelé Ponte Vecchio, à partir du moment où sont construits le pont Alla Carraia (1220), le pont Alle Grazie (1227), à la suite de l’intervention d’une Vierge miraculeuse, et le pont de Santa Trinità (1252). Ponte Vecchio est régulièrement détruit par les crues de l’Arno, dont celle de 1333 qui, pour les Franciscains « Spirituels » vient punir les trois vices des Florentins, l’orgueil, l’avarice et la luxure. La reconstruction de 1345 est à peu près le pont actuel, dont les boutiques sont occupées d’abord par les bouchers (bientôt interdits parce qu’ils jetaient leurs déchets dans le fleuve) puis par les orfèvres.

Le camp romain avait une enceinte de 1800 m. de long. Parmi les monuments repérables, l’amphithéâtre (ovale de 113m /64m. et 335 m. de circuit) dont on voit la trace dans la courbe des maisons de Via Torta, Via dei Bentaccordi, Piazza dei Peruzzi (vers Santa Croce) qui suivent encore l’ancien tracé du monument. La Via delle Terme conserve encore le souvenir des anciens Thermes. Le Prétoire se trouvait sur le lieu du Baptistère San Giovanni.

Mais, comme toute fondation, Florence a besoin de se donner des origines légendaires divines : une ville devenue si grande, « la très belle et très fameuse fille de Rome » - disait Dante – devait s’inventer des titres de noblesse. Origines romaines d’abord : Fiesole aurait été fondée par Atalante aidé par Apollon : ce fut la « première ville » (« Fia sola ») reconstruite après le déluge, et Troie aurait été l’œuvre du fils du constructeur de Fiesole. Quant à Florence, elle aurait été fondée par un certain Florinus, noble citoyen romain qui lutta contre Fiesole où s’était réfugié Catilina. Celui-ci le tua ; ce fut César qui le vengea, détruisit Fiesole et construisit Florence qui devenait ainsi une copie de Rome avec son Forum (sous l’actuelle Piazza della Repubblica), son Capitole, son amphithéâtre, ses thermes, etc.

Mais les légendes les plus importantes sont d’origine religieuse plus que romaine. Le christianisme est introduit très tôt par les marchands syriens venus de la très dynamique Eglise du Moyen-Orient, et elle eut ses martyrs dont les légendes remontaient de Rome le long de la Via Cassia. Qui furent les premiers évangélisateurs, S. Barnabé ? S. Martial ? S. Frontin ? Les catacombes du Mons Florentinus font état d’une Sainte Félicité, martyre romaine de Palestine qui eut son église dès le Ve s. (au bout de Ponte Vecchio, côté Oltrarno). On invente pour la période suivante un saint Romulus envoyé par S. Pierre (en réalité, il s’agit d’un évêque plus tardif dont les reliques sont à la Badia de Fiesole).

Il y eut surtout San Miniato (S. Miniatus, S. Minias), mort martyr sous l’empereur Décius en 250, dont on fait un roi arménien, mais qui était en réalité florentin du Borgo dei Greci. C’est le type même du saint que l’on ne parvient pas à tuer : il est livré en vain à un léopard et à un lion qui viennent lui lécher la main (on pense que le personnel chrétien des amphithéâtres nourrissait abondamment les fauves les jours où des martyrs devaient être livrés aux bêtes qui, repues, refusaient d’y toucher !) ; on lui coule du plomb fondu dans les yeux et la bouche, il y passe comme du miel. Enfin on le décapite ; il prend alors sa tête sous son bras et va en volant la poser sur la colline, là où il désire qu’on lui construise une église (Cf. la fiche sur San Miniato).

Au moyen âge, les Florentins se choisissent un nouveau patron, S. Jean-Baptiste, un modèle de courage spirituel, de fierté et de rectitude, le successeur chrétien du dieu Mars, protecteur de la ville chez les Romains. On disait : « San Giovanni non vuole inganni » (S. Jean ne veut pas de tromperies) ; il était le garant de la valeur permanente du florin (créé en 1252. À g. florin XVe s.) dont les pièces portent un Agnus Dei. Garant de la monnaie, il est choisi comme emblème de l’Art de la Laine, attestant l’honnêteté des commerçants de cette corporation. En 1535, le duc Alexandre fait supprimer l’Agnus Dei, qui rappelle trop les premiers idéaux de l’époque républicaine.

Florence, ville épiscopale, connaît aussi la prédication de S. Ambroise de Milan qui y prononce son discours sur la chasteté et qui consacre en 393 l’église de Santa Reparata, autre sainte patronne de Florence, originaire de Palestine. Il faut rappeler enfin San Zanobi, dont une colonne près du Baptistère garde le souvenir : elle marque le lieu où un orme desséché reverdit après avoir été touché par le cercueil du saint.

La période féodale et la formation de la commune

1) Le Haut Moyen Âge. L’alliance avec le pape contre l’empereur.

Florence connaît les invasions barbares : les Goths (attaque de Radagaise en 406) et les Ostrogoths (Totila la détruit en 552), puis les Longobards qui la délaissent au profit de Lucques, mieux située sur la route qu’ils préféraient (Milan-Plaisance-Pavie-Sarzana-Pise), ce qui explique que Florence végète par rapport à Lucques et à Pise, mais garde aussi une plus grande indépendance du fait de sa marginalité (d’où son goût pour la liberté ?). Il en reste un culte des saints guerriers, comme Saint Michel, patron du peuple lombard (la première église San Michele est construite sous les Lombards en 570).

Le renouveau de la cité commence avec la domination de Charlemagne, vainqueur des Lombards. Les Carolingiens réorganisent l’Italie selon une hiérarchie de « comtes », fonctionnaires nommés dans chaque diocèse, et de simples seigneurs vassaux du comte et du roi. En 854, Lothaire I réunit le territoire de Florence et le comté de Fiesole, faisant de Florence le plus grand comté et « contado » de la Toscane. La Toscane est une « marche ». Les marquis de Toscane prennent alors le titre de comtes de Florence. La veuve du marquis Uberto fonde en 967 la Badia Fiorentina, la plus grande abbaye de la ville ; son fils, le marquis Ugo (+ 1001) abandonne Lucques pour venir résider à Florence.

La population s’accroît au Xe s. du fait des invasions hongroises qui poussent les paysans à se réfugier en ville. Florence construit sa troisième puis sa quatrième enceinte (y compris l’enceinte romaine). L’évêque Hildebrand, aidé par l’empereur Henri II, fonde sur la colline le monastère et l’église de San Miniato (1014-1050).

En ce temps de conflits entre le pape et l’empereur sur la question des investitures, Florence prend parti pour le pape. Le développement de la ville sera ainsi constamment lié à cette alliance avec la papauté, et souvent avec la France : c’est un phénomène central dans l’histoire de Florence. La papauté s’est transformée en un pouvoir à la fois spirituel et temporel, depuis la création des Etats pontificaux par Pépin le Bref en 776. À sa mort en 1113, la comtesse Mathilde de Canossa, marquise de Toscane, laisse ses biens en héritage au pape, héritage contesté, mais qui contribue à placer Florence dans le camp pontifical ; en 1077, lors de l’épisode de Canossa, sommet de la lutte entre Grégoire VII et l’empereur Henri IV, la ville a été fidèle au pape.

C’est en intervenant dans le mouvement de réforme qui traverse l’Eglise aux XIe et XIIe s. que le peuple florentin manifeste son identité et son autonomie. Dans une Eglise qui a désormais un pouvoir temporel, politique (les évêques sont aussi des seigneurs féodaux), financier (richesse foncière et patrimoniale des évêques et des monastères), s’affirme un mouvement réformateur qui trouve son centre à Florence. Jean Gualbert (995-1073) naît dans une famille de chevaliers florentins, se fait moine, se retire à San Miniato, puis fonde l’Ordre monastique de Vallombrosa (1038), sur la colline à quelques kms de Florence, pour contribuer à la sauvegarde de la Règle de S. Benoît, silence, pauvreté, clôture, mais sans exigence de travail manuel ; l’ordre prend la tête du mouvement réformateur contre l’évêque et les prêtres simoniaques et débauchés, appuyé par le pape Alexandre II. C’est ce qui vaut à Florence d’accueillir en 1055 le Concile auquel assistent le pape, l’empereur et 120 évêques ; le marquis de Toscane choisit Florence comme résidence définitive en 1057 ; l’évêque de Florence, Gherardo, devient pape sous le nom de Nicolas III (1059-61) mais garde sa charge d’évêque de Florence, dont il consacre le Baptistère. Jean Gualbert est canonisé en 1193 par le pape Célestin III.

Or le peuple appuie Jean Gualbert à la fois contre le pouvoir épiscopal (en 1068, un moine de Vallombrosa, Pietro « Igneo », subit avec succès l’épreuve du feu contre l’évêque Pietro Mezzabarba accusé de simonie et que le pape dut déposer) et contre le pouvoir féodal du vicomte. Dans ce mouvement, se développe une organisation autonome du peuple florentin, dont les délégués se substituent au vicomte et à l’évêque pour représenter la ville et son « contado » (les territoires de campagne lui appartenant). La victoire de 1082 sur l’empereur Henri IV qui assiégeait la ville renforce cette apparition du peuple florentin sur la scène politique à côté des nobles et du clergé. En 1125, la mort d’Henri V, dernier empereur de la dynastie salienne, et la prise et destruction de Fiesole, assurent la domination de Florence sur tout le « contado » dont chaque bourgade sera contrainte d’offrir des cierges au Baptistère de Florence le jour de la Saint Jean-Baptiste, devenu patron de la ville. « C’est la reconnaissance imposée à tous de la suprématie de la ville, symbolisée par le saint qui est devenu peu à peu son patron principal … C’est aussi l’apparition de la volonté collective d’une communauté à laquelle l’évêque a frayé la voie, mais qui tend à se substituer à lui » (Yves Renouard).

2) Les luttes contre la féodalité et l’intégration des féodaux dans la ville.

Au début du XIIe siècle, la région de Florence est encore partagée entre plusieurs systèmes de production et d’organisation socio-politique : l’économie féodale laïque, l’économie féodale ecclésiastique et l’amorce d’une économie urbaine « bourgeoise ».

a) La féodalité laïque est représentée par quelque 250 châteaux autour de Florence, souvent au sommet des collines. Ils vivent sur la base d’une économie domestique fermée autour de la « villa » (« curtis ») ou « castello », la source de la richesse réside dans la propriété foncière. Les rivalités entre les seigneurs font régner une atmosphère de violence permanente, qui s’exerce d’abord sur les paysans (les « contadini », habitants du « contado »). Le système vit aussi des artisans, les « ministeriales », les hommes de métier. Les contradictions sont nombreuses dans ce milieu féodal : les petits nobles, les artisans et les paysans subissent la domination sans contrôle des grands propriétaires (impôts, arbitraire, tortures …) ; ils tendent à fuir la campagne et à se réfugier dans la ville. Mais les campagnes ont connu aussi le développement des « pievi ». La « pieve », paroisse, dont l’église est souvent fortifiée, représente le premier et le seul centre de rassemblement et de prise de conscience des paysans, la première organisation « démocratique » de résistance au pouvoir féodal (les curés étaient confirmés ou nommés par l’Assemblée populaire).

b) Quant à la féodalité ecclésiastique, elle est représentée par le clergé régulier des abbayes et le clergé séculier plus mêlé à la vie mondaine de la ville. Les abbayes, souvent très riches, tirent leurs revenus de la terre, de la dîme (obligatoire dès 585), du casuel (messes, mariages, etc.) et des aumônes, mais aussi de l’exploitation des reliques (celles de San Miniato sont vendues à l’évêque de Metz, mais continuent à être exposées à Florence… ; San Giovanni conservait des fragments du corps de Charlemagne …), et surtout du travail industriel. Dans la crise qui suit la chute de l’empire romain, tous les métiers, intellectuels et manuels, étaient restés concentrés au sein de l’Eglise, qui transmet les techniques, forme les artisans, pratique le commerce de leurs produits et garde d’importants dépôts d’argent, plus en sûreté qu’ailleurs (Cf. les Templiers).

c) Toutes ces forces antagonistes de la grande féodalité laïque convergent peu à peu vers la ville héritée de la ville romaine, protégée par ses remparts, résidence du comte et de l’évêque, lieu de marché. C’est à partir de ces petits nobles, de ces artisans, de ces paysans rassemblés autour du clergé urbain que s’élabore la révolution communale contre la féodalité et l’Empire en lutte avec l’Eglise sur la question de l’investiture des évêques. Il y a une convergence d’intérêts entre ce peuple laïque, l’évêque et la féodalité ecclésiastique contre les grands féodaux. En 1183, Frédéric Barberousse doit reconnaître l’autonomie des villes (Paix de Constance). Bientôt la ville pourra entreprendre la conquête et la destruction des châteaux féodaux (ceux des Alberti, celui de Montecascioli, celui du cardinal Ottaviano degli Ubaldini à Montaccianico, etc.) dont on voit parfois encore les ruines au sommet des collines ; les biens du seigneur sont remis à l’Eglise et les familles aristocratiques sont contraintes de venir habiter en ville, d’y construire des palais dont la hauteur de la tour sera le signe de la puissance et de la richesse passées (les maisons tours). Grâce à leur culture et à leur expérience politique et militaires, ces nobles, regroupés dans les « sociétés des tours », fournirent les premiers « consuls » ; les artisans et les marchands commencent à s’organiser en corporations (« arte »). Quand les « arti », source de la richesse de la ville, prendront de l’ampleur, le conflit avec la noblesse deviendra inévitable.

L’organisation communale, les “arti”

1) Le système des « Arti »

La société communale est divisée en 4 classes : les paysans (la ville a maintenant un pouvoir total sur les campagnes ; mais la servitude est abolie en 1289), la plèbe urbaine dépourvue de droits, la noblesse urbaine (les « Magnati », propriétaires de maisons et de terres rapatriés en ville), et la bourgeoisie organisée en corporations (« arti »). Florence est une démocratie, mais limitée à ceux qui ont une maison et qui paient des impôts. Le développement et l’histoire de la ville résultent de la combinaison et des conflits entre ces divers éléments.

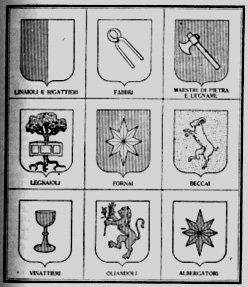

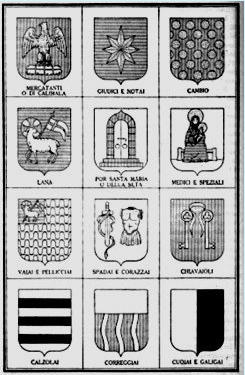

L’organisation des corporations est mise en place par les « Ordonnances de Justice » de 1293 (« Ordinamenti di Giustizia ») et restera identique avec quelques variantes. On distingue :

a) Les « Arti Maggiori »

qui forment le « popolo grasso », corporations des métiers intellectuels, des professions libérales, de la banque, du commerce et de la grande industrie :

- Mercatanti (Arte di Calimala) : assuraient la teinture et apprêt des draps importés de France et de Flandre. Siège Via Calimala, la « mauvaise rue », mal fréquentée… Occupaient 30.000 personnes dans 200 entreprises. Corporation éliminée au cours du XIVe s.

- Giudici e notai : juges et notaires, élément essentiel de l’activité commerciale ; regroupe des nobles qui seuls pouvaient aller faire des études de droit à Bologne ;

- Cambiatori : les « changeurs », et les banquiers, d’abord intégrés dans l’Arte di Calimala.

- Arte della Lana : tissage de la laine florentine et de la laine importée d’Angleterre, France, Flandre. Fabricants de drap.

- Arte della seta, dei Setarioli (ou de Por Santa Maria), le travail de la soie prend de plus en plus d’importance au XIVe s. à mesure que la ville s’enrichit et que le luxe s’accroît.

- Medici e Speziali : médecins et pharmaciens, épiciers-droguistes, merciers, où se retrouvent aussi les barbiers, les peintres et les écrivains (il n’y a pas de corporations d’enseignants : l’Université est à Bologne ; le « Studio fiorentino » n’ouvre ses portes qu’en 1348).

- Vaiai e Pelliciai : travail du vair (fourrure d’écureuil), fourreurs et pelletiers.

b) Les « Arti Mediane e Minori »

(Les 5 « Arti mediane » seront plus tard intégrées dans les « Arti Maggiori »). Les « Arti Minori » forment le « popolo minuto » :

- Baldrigari, Rigattieri et Linaioli : détaillants de drap, fripiers et lingers ;

- Beccai ; bouchers, de création plus récente, la viande suppose la richesse. Parfois à la tête des révoltes populaires …

- Calzolai : chaussetiers, bonnetiers ;

- Maestri di Pietra e Legname, corporation qui incluait les architectes ;

- Fabbri e Ferraioli : métiers du fer.

- Vinattieri, marchands de vin ;

- Albergatori, tenanciers d’auberges ;

- Oliandoli, Pizzicagnoli, Funicellai : marchands d’huile, de sel, d’épices de fromages et de cordes ;

- Spadai e Corazzai, fabricants d’épées et de cuirasses ;

- Correggiai, corroyeurs ;

- Chiavaioli ; serruriers, taillandiers, chaudronniers ;

- Fornai : boulangers ;

- Legnaioli : marchands de bois en gros.

- Conciatori (Galigai), Cuoiai : tanneurs, travail du cuir.

Pendant environ deux siècles, le pouvoir politique sera entre les mains des « Priori » élus par les corporations ; pour participer au Priorat, les « Magnati » doivent s’inscrire à une corporation et payer une lourde « garantie » financière. Les 12 premières corporations ont un étendard, un chef (le « gonfalonier », porte-étendard), un conseil et une milice. L’emblème des corporations est visible sur les monuments qu’elles ont financés (Calimala au campanile, etc.), ainsi que le saint protecteur de chacune d’entre elles : S. Jean-Baptiste, protecteur de Calimala, S. Etienne, protecteur de l’Arte della Lana, etc. (cf. par exemple les statues extérieures d’Orsammichele).

2) Une forme avancée de capitalisme.

L’organisation des entrepreneurs, commerçants, banquiers constitue un système capitaliste très perfectionné. À la source, l’industrie textile : la laine est la base de la richesse de la ville, à la différence du moyen âge où dominaient les préoccupations militaires et la demande de toile. Plus tard, la soie remplacera la laine. L’apogée du système se situe entre le milieu du XIIIe s. et le milieu du XVe s. La classe dominante est formée d’un ensemble de grandes familles, souvent d’origine aristocratique mais enrichies dans l’activité industrielle et surtout bancaire : les Alberti, Albizzi, Bardi, Peruzzi, Pitti, Soderini, Cerchi, Donati, Frescobaldi, Strozzi, Tornabuoni, Villani, Medici … Ces familles sont écartées du pouvoir politique direct mais n’en exercent pas moins une influence décisive sur la ville.

C’est désormais l’entrepreneur, et non plus l’artisan, qui contrôle le processus de production et de commercialisation, depuis l’acquisition des matières premières jusqu’à la vente des produits finis ; les ateliers (la « bottega ») d’artisans travaillent sous son contrôle ; ils emploient eux-mêmes des ouvriers salariés. En 1338, les 200 ateliers de Calimala vendent de 70 à 80.000 pièces de drap pour 1.200.000 florins et font vivre 30.000 personnes sur 90.000 habitants. Les « botteghe » sont décentralisées de façon très peu rationnelle, mais les méthodes de production sont très élaborées (héritage des moines Humiliates, branche des Bénédictins, qui employaient des travailleurs salariés dans leurs ateliers).

Le commerce florentin d’exportation a conquis le monde chrétien et islamique ; il est organisé à une grande échelle internationale, avec un système d’agences et de succursales qui exportent les produits de l’industrie florentine, et importent d’Orient les épices, les articles de luxe (perles, pierres précieuses, colorants, fourrures) qui sont consommés à Florence ou revendus dans le reste de l’Europe. En particulier les Florentins ont en mains le commerce de Rome et de Naples (exportations de blé). Les Acciaiuoli, marchands d’acier originaires de Brescia et venus à Florence au temps de Frédéric Barberousse, ont un « banco » à Naples, où ils contrôlent le commerce de blé, d’épices (poivre, gingembre, noix muscade, cannelle, clous de girofle), d’huile, de vin, de laine, de chanvre. Ils deviennent les banquiers de Robert d’Anjou, roi de Naples, sont les amis de Boccace et Pétrarque ; ils acquièrent de nombreux fiefs en Campanie, et deviennent de véritables monarques bourgeois, mal vus à Florence à cause de leur puissance excessive.

Les paiements se font en florins d’or à partir de la victoire de la bourgeoisie guelfe sur la noblesse gibeline (1282). Le florin, dont le taux d’or est toujours le même (3,33 gr.), devient la monnaie internationale sur le marché, à la différence des monnaies d’argent dont le taux d’argent est fluctuant. C’est pourquoi on payait les ouvriers en monnaie d’argent qui se dévaluait par rapport au florin d’or ; en 1378, lors de la révolte des « Ciompi », les ouvriers du textile, une des revendications fut de fixer la valeur du florin, qui pouvait osciller de 1 livre à 3 livres 6 sous.

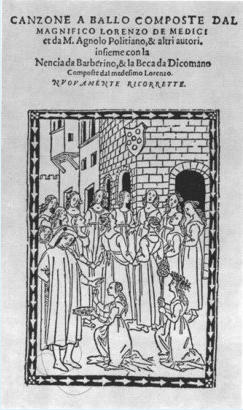

L’organisation de la banque florentine est remarquable. Boniface VIII appelait les Florentins « le cinquième élément de l’univers ». Ils s’étaient formés comme « campores », banquiers de la Chambre Apostolique romaine, percepteurs chargés de ramasser les impôts de l’Eglise, dîmes, tributs, taxes, à Rome, à Florence, en Espagne, en Angleterre. Le « banco » était un lieu d’échange dont le réseau de filiales permettait de connaître le pouls du marché mondial, de passer des ordres d’achat ou de vente en fonction de la conjoncture, d’acheter où les prix étaient bas et de vendre où ils étaient hauts. Chaque « banco » (cf. gravure ci-dessus, 1490) avait des courriers qui informaient rapidement les marchands. Le Palais Bartolini-Salimbeni, place Santa Trinità, porte encore une décoration de pavots avec l’inscription « Per non dormire » (Pour ne pas dormir) : les marchands devaient se lever très tôt pour arriver sur le marché avant les concurrents !

Une ou plusieurs familles formaient des « corpi di compagnie » avec des « banchi » dans toutes les villes, des « fattori » (directeurs), « scrivani » (comptables), « chiavai » (caissiers), « garzoni » (employés) et « notai » (notaires) sous la direction du chef d’entreprise. C’est aux « Compagnie » que s’adressaient le pape et les souverains (France, Angleterre) pour financer des entreprises de nature différente (l’artisan, lui, ne travaillait que dans un domaine) et assurer le ramassage des impôts ; les banquiers leur faisaient des prêts à haut risque, mais compensés par d’immenses privilèges, comme le monopole de certaines matières premières ; et les taux d’intérêt étaient tels (de 15 à 25%, et parfois plus) que, même lorsque le capital était perdu, une partie avait déjà été récupérée. Cependant en 1345, la Compagnia des Bardi fait faillite : durant la Guerre de Cent ans, les Bardi ont financé le roi d’Angleterre qui ne rembourse pas ses dettes ; les clients de la banque, alarmés, retirent leurs capitaux. Cela provoquera une crise de toute l’économie florentine.

Ces banquiers sont aussi de grands mécènes. Ils embellissent leurs palais, mais c’est aussi grâce à eux que les églises et les monastères s’ornent de fresques réalisées par les plus grands peintres. Ces banquiers doivent se faire pardonner leur activité de prêt à intérêt considéré comme de l’« usure » et interdit à ce titre par l’Eglise ; ils compensent par de riches dons pour l’ornement de leur chapelle (Cf. Santa Maria Novella et Santa Croce) ou pour obtenir d’être enterrés dans un couvent.

3) Les Ordres religieux.

Enfin, parmi les forces qui déterminent le développement de la ville, il faut compter l’Eglise, et en particulier les ordres religieux, en premier lieu les Franciscains et les Dominicains. Les Franciscains arrivent à Florence dès 1209 (Cf. la Légende des Trois Compagnons, et les personnalités de Bernardo da Quintavalle et d’Egidio). François d’Assise lui-même y passe en 1211 et en 1221 ; la tradition veut qu’il y ait rencontré S. Dominique. Les trois vœux (humilité, pauvreté, chasteté) répondent aux trois vices des Florentins (Orgueil, avarice, luxure) !

Les deux ordres s’installent d’abord hors les murs, les Franciscains à Santa Croce (quartier des teinturiers), les Dominicains à Santa Maria Novella (quartier des tanneurs) ; la construction des nouvelles enceintes intègre bientôt les couvents dans la ville, où ils deviendront les conseillers spirituels et politiques des différentes factions en présence.

4) Les luttes internes à la Commune.

Sortie victorieuse de la lutte contre l’empereur, reconnue commune libre en 1183, Florence traverse presque un siècle de luttes internes entre les tendances qui traversent la noblesse, la grande bourgeoisie, la petite et moyenne bourgeoisie et le peuple.

La noblesse d’origine féodale constitue le parti « gibelin » (du nom de l’une des 2 familles rivales candidates au siège impérial, les Souabes du château de Weibling). La petite noblesse établie en ville et la bourgeoisie du « peuple gras » se retrouvent dans le parti « guelfe » (du nom de l’autre famille impériale, d’Othon IV de Brunswick, les Welf).

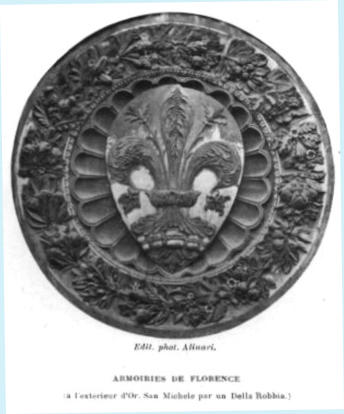

À la bataille de Bénévent (1266), Manfred, dernier héritier de Frédéric II, est tué par les soldats de Charles d’Anjou, appelé par le pape pour combattre la famille de Souabe. Avec l’appui de la France, les gibelins sont défaits, doivent quitter la ville en 1267 ; la victoire reste au parti guelfe, le gouvernement est assuré par les nobles guelfes et le « popolo grasso ». Florence l’emporte aussi sur les villes rivales de tradition gibeline, Pise, Pistoia, Arezzo, Sienne. La ville s’étend jusqu’à sa dernière enceinte et prend le visage qu’elle a encore aujourd’hui dans le centre historique, avec ses rues étroites, sa vie artisanale et commerciale intense. Elle fixe son emblème : le lys blanc sur fond rouge, puis rouge sur fond blanc en 1251, lorsque triomphe la « révolution » anti-gibeline. Le lys de Florence n’est pas le lys héraldique classique, il est ouvert et en bouton, plus proche de l’iris (giaggiolo = ireos florentina, divisé en 3 feuilles) ; il serait une concession de Charlemagne (le lys était considéré comme la plus noble des fleurs). Est-ce le nom de Florentia qui a suggéré de choisir le lys, ou la richesse en fleurs du site qui a suggéré le nom de Florentia ? Bientôt, à l’intérieur du parti guelfe au pouvoir, deux tendances s’opposent :

- les guelfes Blancs représentent la moyenne bourgeoisie et les familles anciennes écartées du pouvoir et du service pontifical (Cerchi, Cavalcanti, Frescobaldi, Mozzi) ;

- les guelfes Noirs représentent les familles plus récentes de la grande bourgeoisie d’affaires (Acciaiuoli, Donati, Peruzzi, Spini qui venait d’obtenir la clientèle pontificale convoitée par les Cerchi), partisans d’une alliance sans compromis avec la papauté et d’une politique internationale de conquête des villes voisines.

Le conflit éclate en 1300, à l’occasion d’une querelle entre des jeunes gens des Donati et des Cerchi (une histoire à la Roméo et Juliette !) : les Noirs font appel au pape et à Charles d’Anjou ; les Blancs sont arrêtés ou exilés, leurs biens sont confisqués. Parmi ceux-ci, Dante Alighieri, qui condamne cette politique de la grande bourgeoisie, son luxe croissant, son abandon des valeurs sur lesquelles s’était fondée la Commune (Cf. Divine Comédie, Paradis, chant XV).

Pendant encore plusieurs années, Florence sera en conflit avec des gibelins exilés qui s’allient aux villes ennemies. Contre eux, Florence refait son unité, se fait aider militairement par la famille d’Anjou, qui règne maintenant à Naples, avec l’appui du pape : Robert d’Anjou envoie son fils Charles, duc de Calabre en 1325, puis un de ses anciens vicaires, Gautier de Brienne, duc d’Athènes, qui est élu seigneur à vie en 1342, grâce à une alliance entre les « Magnati » et le « popolo minuto ». Il organise un régime de pouvoir personnel, aux dépens des « Prieurs » qui sont relégués à S. Pietro Scheraggio, il grève la ville d’impôts qui servent à financer sa vie de luxe (les lois « somptuaires » limitant le luxe sont oubliées, la mode française est introduite pour les hommes, on organise des joutes sur la place Santa Croce comme à l’époque féodale …), il fait régner la terreur en même temps qu’il pratique la démagogie envers le « popolo minuto » des « Arti mediane ». Il est chassé du pouvoir par une conjuration menée par les « Magnati », la grande bourgeoisie d’affaires des Bardi, Frescobaldi, Donati, Pazzi, Adimari, Aldobrandini, qui tente de faire abolir les « Ordonnances de Justice » qui lui interdisent de participer au pouvoir politique : ils réduisent le nombre des quartiers (les « sestieri ») de 6 à 4 et le nombre de Prieurs issus des corporations.

Mais le « popolo minuto » s’est développé sous la tyrannie du duc d’Athènes ; par ailleurs les « Magnati » sont affaiblis par la guerre entre la France et l’Angleterre qui entraîne la faillite de plusieurs « Compagnies » de banque (les Bardi, Peruzzi, Acciaiuoli, Bonaccorsi …). Enfin, le prolétariat urbain, dépourvu de tout droit politique ne supporte plus des conditions de vie et de travail très dures, que dénoncent les Fraticelli (les Frères Mineurs « spirituels » restés fidèles à l’idéal de pauvreté des origines franciscaines). Profitant de l’affaiblissement des « Magnati » et de la crise économique encore aggravée par la peste noire de 1348, les « Arti mediane » réaffirment à leur profit les « Ordonnances de Justice » ; une nouvelle génération de bourgeoisie d’affaires apparaît sur la scène, les Alberti, Ricci, Strozzi, Medici …

C’est cette bourgeoisie qui, à partir du XIIe s., est à la source, non seulement de l’art florentin mais de l’humanisme de la Renaissance, qui commence non pas au XVe s. comme on le lit parfois, mais dès le XIIe siècle. Elle en a fourni du moins l’infrastructure matérielle et idéologique, servie pendant quelques siècles par l’apparition d’une floraison de génies qui n’a d’équivalent que la Grèce des Ve et IVe siècles av. J.C. Même la France du siècle de Louis XIV n’a pas eu un caractère aussi universel que la Grèce antique et la Toscane de la Renaissance, et, souligne Yves Renouard, « aux fêtes de Versailles même, c’étaient les Florentins Lulli et Francini qui faisaient jouer les musiques et les eaux ». Les Florentins créent la langue italienne (Dante), la prose (Boccace), la pensée médiévale trouve sa synthèse dans l’œuvre de Dante, Giotto ouvre une nouvelle époque dans l’histoire de la peinture, Michel-Ange dans celle de la sculpture et de l’architecture, Léonard de Vinci est une des sources de la pensée technique, Machiavel de la pensée politique, et il faudrait y ajouter Masaccio, Fra Angelico, Botticelli, Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, Alberti, Verrocchio, Marsile Ficin pour la philosophie ; c’est à Florence que quelques intellectuels, poètes, mathématiciens, philosophes, musiciens, élaborent la formule de l’opéra. À cette époque, c’est Florence qui apparaît comme la véritable héritière de la Rome antique ; Rome n’est alors qu’une bourgade affaiblie par l’exil d’Avignon (1309-1377) et par le grand Schisme de 1378 à 1417 ; le pape Martin V ne rentre à Rome qu’en 1420.

L’art de la commune

La création artistique est inséparable de cette organisation communale et de l’activité économique, elle-même imbriquée avec la vie religieuse qui lui donne souvent sa forme et son sens.

1. Architecture et urbanisme.

La ville s’est développée : en 1336, elle a 125.000 habitants ; la peste de 1348 la réduit à 30.000 ; après la peste de 1376, elle se stabilise autour de 60.000 pendant deux siècles.

Ce développement induit un renouveau de la construction, accru par les nouveaux besoins de luxe, mais aussi par les incendies fréquents, provoqués par les guerres civiles, et par les inondations dues aux crues de l’Arno (dont celle de 1333).

Le mouvement communal s’exprime à travers de grandes constructions civiles, qui sont à la fois une nécessité pour les nouveaux pouvoirs et un instrument de vie démocratique. La grandeur et la beauté des monuments doivent exprimer la puissance économique et politique de la Commune, mais aussi maintenir au moins les apparences de démocratie par leur ouverture à toutes les classes de la population. Les commanditaires sont la Commune elle-même, à travers les Arts Majeurs. Florence devient une ville-chantier, dont le maître d’œuvre est un personnage important (Arnolfo di Cambio, puis Giotto).

La foi populaire, encadrée et stimulée par les ordres religieux, s’exprime dans de grandes constructions religieuses, financées par les dons des riches familles marchandes.

Monuments civils

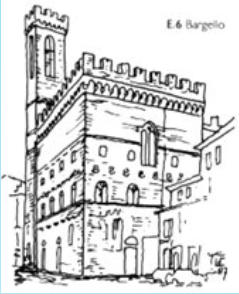

a) Le Palais du Podestat, puis siège du Bargello.

Au XIIIe s., il fut le siège du « Podestat », capitaine du Peuple, défenseur des libertés florentines ; son emblème est le « marzocco », le lion, symbole du gouvernement populaire. Plus tard, il devient le siège du « Bargello » (du latin médiéval « barigildum » = homme libre chargé de maintenir l’ordre, peut-être d’un mot lombard), préfet de police, capitaine de Justice, élu souvent parmi des personnalités politiques ou militaires étrangères pour qu’il ne soit pas l’instrument de l’une des factions. Construit à partir de 1255, achevé en 1346, le palais est le symbole de la victoire de la bourgeoisie en 1250 (Ordonnances dites « del primo Popolo »). C’est à ce moment que la Commune limite la hauteur des tours des palais aristocratiques et démolit les palais des familles gibelines. Encore marqué par les risques de la guerre civile : fortifié à l’extérieur, avec une tour (57 m.) mais beau à l’intérieur (MUSÉE NATIONAL).

b) Palazzo della Signoria (Palazzo Vecchio), siège des Prieurs et d’autres magistrats de la Commune, le palais Cerchi où ils siégèrent d’abord étant devenu trop petit.

Construit de 1299 à 1314 (Arnolfo di Cambio), il marque la conquête définitive du pouvoir par la bourgeoisie en 1293. Comme le Bargello, il a encore comme modèle les châteaux fortifiés de l’ancienne noblesse, plus précisément le château des comtes de Poppi, un des plus grands feudataires de la Toscane. Il est fortifié en 1342 par le Duc d’Athènes, puis modifié par les Médicis jusqu’en 1598.

c) Le « logge » citadines

Au XIIIe s., les « magnati » s’enferment dans leurs maisons-tours ; au début du XIVe s., les Conseils se réunissent dans les couvents puis dans les deux grands palais communaux. Vers le milieu du XIVe s., les citoyens sortent de cet enfermement rendu nécessaire par les exigences de sécurité, et ouvrent leurs palais sur l’extérieur.

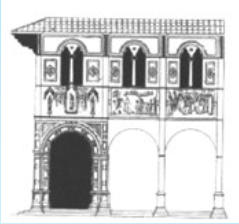

La Loggia dei Priori servit de modèle. Elle est construite entre 1376 et 1382 (Benci di Cione et Simone Talenti) dans un but démocratique, permettre à la Signoria de haranguer le peuple réuni sur la place ; elle fut ensuite un lieu de réceptions, et fut appelée « Loggia dei Lanzi » à partir de 1531 lorsque Alessandro de’ Medici revint d’exil accompagné par une troupe de lansquenets qui campèrent sous la loggia. En haut, sur fond d’émail bleu, représentation des Vertus : de dr. à g. la Force, la Tempérance, la Justice et la Prudence ; sur le côté, l’Espérance, la Charité, la Foi. Depuis la chute de la République, elle abrite un petit musée de sculpture : l’Enlèvement des Sabines (Giambologna, 1583), Persée (Benvenuto Cellini, 1553), Hercule en lutte avec le centaure Nessus (Giambologna, 1599), Ajax soutient le cadavre de Patrocle (copie de grec IVe s. av. J.C.), Enlèvement de Polyxène (Pio Fedi, 1866), 6 statues de femmes romaines.

La mode se répandit : à côté de chaque palais se dressa une « loggia » : celle des Cerchi, des Peruzzi, des Adimari (représentée sur un « cassone », coffre de noces) … Chaque quartier a aussi sa loggia ornée des gonfalons et des emblèmes du quartier, pour les inscrits à la milice.

Le palais du Bigallo, place San Giovanni, était le siège de l’Archiconfrérie de la Miséricorde qui pourvoyait à l’assistance gratuite aux malades et aux blessés et à leur transport à l’hôpital ; elle est le modèle des institutions semblables dans le monde. La loggia del Bigallo (1352-8) était le lieu où l’on déposait les enfants égarés ou abandonnés, qui étaient ensuite accueillis par l’institution.

Monuments religieux

a) Orsanmichele.

Ce fut d’abord l’oratoire de Saint Michel construit sur un jardin (« or » = orto = jardin) au VIIIe s., qui devient un lieu de dévotion mystique pour les compagnies de « laudesi » (les chanteurs de « laudes ») et les communautés de « fraticelli » franciscains ; en 1243, Arnolfo di Cambio y édifie la Loggia del Grano, siège des magasins et de la vente du blé. Elle brûle en 1304, et en 1337, on y construit, sous la direction de l’Arte della Seta, une loggia-marché plus grande dont la surélévation contient les réserves de blé pour les cas d’urgence jusqu’en 1569. C’est du haut de Orsanmichele que la Commune faisait surveiller la maturation du blé dans les campagnes et donnait l’ordre de moissonner.

La Loggia est consacrée à la Vierge et à Sainte Anne, et confiée aux soins des Arti qui font construire, sur les pilastres extérieurs, des tabernacles portant les statues des saints protecteurs et les emblèmes des corporations. Les arcades sont fermées en 1387 : on avait installé à l’intérieur le tabernacle d’Orcagna, créé en 1349 après la Grande peste de 1348.

Ainsi, Orsanmichele réunit les symboles de la vie religieuse, de la vie politique et de la vie de travail.

b) La cathédrale, le « Duomo ».

La construction est décidée en 1294, après les « Ordonnances de Justice » : on ne restaurera pas l’ancienne cathédrale, Santa Reparata, mais on en édifiera une nouvelle, plus grande « en l’honneur et louange de Dieu et de la Bienheureuse Vierge Marie, et en l’honneur de la Commune et du Peuple de Florence, et pour embellir la ville ». On l’appellera Santa Maria del Fiore, associant pour la première fois depuis l’Antiquité romaine (Temple à Vénus et à Rome construit par Hadrien) la divinité (Vierge) et la ville (Fiore) dans un même culte. Florence veut avoir la plus grande cathédrale, signe de puissance économique de la ville et du pouvoir de la bourgeoisie. La direction des travaux est confiée à Arnolfo, puis à l’Art de la Soie, puis à l’Art de la Laine qui administre les fonds (impôts et taxes sur les successions).

c) La décoration du Baptistère

Construit au IVe s. sur un ancien lieu de culte au dieu Mars, et consacré à S. Jean-Baptiste, il est restauré en 1200 par les corporations des « Baldrigari » et des « Linaioli », édifice octogonal à deux étages, revêtu de marbre blanc et vert sombre, et surmonté d’une coupole. Entre 1330 et 1336, Andrea Pisano décore la porte Sud de 20 reliefs (Histoires de S. Jean) et de 8 autres rappelant les 3 Vertus théologales (Foi, Espérance et Charité), les 4 Vertus cardinales (Force, Tempérance, Justice, Prudence) et la Vertu d’Humilité. La direction des travaux est confiée à l’Arte di Calimala.

d) Le clocher, Campanile.

Commencé sous la direction de Giotto en 1334, continué par Arnolfo jusqu’en 1348 et achevé entre 1348 et 1359 par Francesco Talenti qui le porte à une hauteur de 81,75 m. Travaux sous la direction de l’Arte dells Lana, dont l’emblème figure dans la montée d’escalier de 414 marches. Il frappe par la légèreté de ses murs (15 m. de côté et moins de 50 cm d’épaisseur au sommet) accrue par le jeu des fenêtres géminées et trilobées et par son revêtement de marbre blanc de Carrare, vert de Prato et rose de la Maremme toscane.

Il est remarquable surtout par sa décoration sculptée d’Andrea Pisano (quelques dessins de Giotto) et d’Alberto Arnoldi. C’est une œuvre populaire, comprise alors par tous, selon le schéma des Encyclopédies du XIVe s. telles qu’elles étaient répandues par les poèmes didactiques diffusés en Toscane. Sur le thème général du Salut des hommes, sont représentées à la fois les anciennes catégories scolastiques (la mystique du nombre 7) mêlées aux activités de la vie quotidienne, aux classiques 7 Arts libéraux, et aux activités productives, rurales et urbaines (arts mécaniques, peu représentés jusqu’alors, industrie de la laine, tissage, etc. avec leurs inventeurs). S’y ajoutent les Arts figuratifs, ce qui est nouveau, par exemple la sculpture, représentée par un nu (et non plus par un saint) ; les planètes remplacent les traditionnels signes du zodiaque, selon la leçon de S. Thomas d’Aquin reprise par Dante dans la Divine Comédie. La décoration du Campanile est donc une exceptionnelle synthèse entre l’ancienne théologie et la nouvelle société fondée sur le travail urbain, l’activité industrielle et scientifique (le travail, imposé à Adam et Eve est ce qui limite les effets du péché originel ; c’est à travers lui que se réalise l’histoire du Salut) et magnifiée par les Arts figuratifs, sous la conduite des Planètes autour desquelles s’organise le Cosmos créé par Dieu.

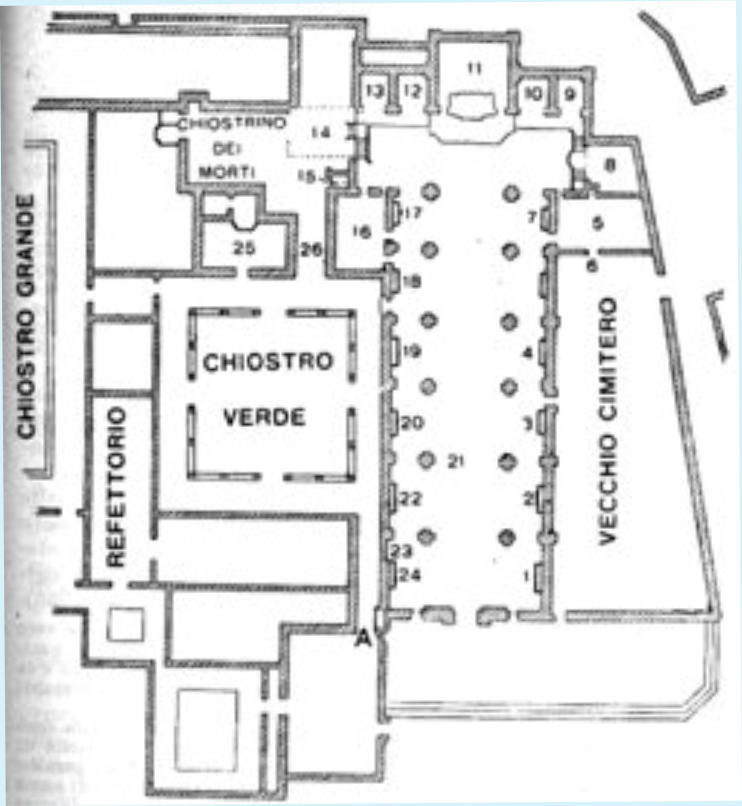

e) Santa Croce.

Commencée en 1294 pour les Franciscains sur dessin d’Arnolfo di Cambio, à la place d’une petite église franciscaine de 1228. Les fonds proviennent des dons de grandes familles de banquiers qui se font ainsi pardonner leur péché d’usure (Bardi, Peruzzi, Alberti, Baroncelli …). La façade est de 1853-1863, le clocher n’est construit qu’en 1847 (il était à l’origine interdit par l’Ordre, parce que considéré comme symbole de puissance).

La construction rencontra l’opposition des Franciscains « Spirituels » (Ubertino da Casale) et des Augustiniens (Fra Simone Fidati) qui voyaient dans le luxe de Santa Croce un signe de l’Antéchrist et dans l’inondation de 1333 un châtiment de cet excès de faste contraire à l’idéal de pauvreté qui réglementait strictement les constructions (ordonnances du Chapitre Général de Narbonne en 1260).

f) Santa Maria Novella.

Est commencée en 1246 pour les Dominicains (S. Dominique est mort en 1221), achevée en 1360. L’intérieur est commandé par le schéma cistercien (L. = 100 m. ; l. = 28 m. ; H. = 62 m.). L’illusion de profondeur est accrue par la diminution de l’intervalle entre les piliers (de 15 m. à 11,50 m.) à mesure que l’on avance de la façade vers l’abside.

Le style de ces églises a plusieurs éléments communs :

- C’est un style de gothique tardif particulier, marqué par l’horizontalité plus que par la verticalité ; il est plus rationnel que mystique, plus clair que le gothique français ou allemand : « Il manque décidément à Florence cette spiritualité dynamique, ce verticalisme qui tend vers le ciel, si typiques de pays également bourgeois, mais d’une bourgeoisie moins développée, et moins ‘grande bourgeoise’ » (Frédéric Antal, p. 185). Beaucoup d’éléments sont repris de l’Antiquité plus que du gothique.

- Une importance première est donnée à la prédication au peuple : chaque fidèle devait être en mesure de voir et d’entendre le prédicateur et le célébrant. Il y a donc une salle unique, l’intervalle entre les piliers est important. L’espace de l’église prend un caractère plus « démocratique ». Le soin accordé à la décoration des chaires confirme l’importance des prédicateurs populaires dans les villes toscanes.

- En conséquence, le chœur est une longue paroi (à Santa Croce en T, croix égyptienne) interrompue par un grand nombre de chapelles privées. Le maître-autel n’est donc plus isolé mais entouré de nombreux autres autels, ce qui permettait d’augmenter le nombre de messes simultanées. Les riches familles étaient propriétaires des chapelles et en faisaient assurer la décoration par les peintres les plus renommés.

- Ces églises expriment donc très bien le compromis socio-politique réalisé entre le pouvoir communal qui contrôle le programme architectural, le pouvoir de l’Eglise et des Ordres religieux qui conçoivent les grands programmes décoratifs, le pouvoir des grandes familles bourgeoises qui financent la décoration. Les espaces ainsi conçus et décorés encadrent la masse du peuple sans pouvoir et assurent sa formation spirituelle et son intégration sociale.

2) La peinture

La peinture du XIVe s.

- est la plupart du temps destinée à la décoration des églises des ordres mendiants. Elle répond à une exigence démocratique (on peint dans les lieux où le peuple se rassemble) ; elle exprime parallèlement le prestige personnel des grandes familles bourgeoises ;

- privilégie la fresque (la mosaïque disparaît : la dernière est celle de l’abside de San Miniato, de 1297) et la peinture sur bois des tableaux d’autel ;

- plus tard, décorera les chapelles privées des églises et commencera à décorer l’intérieur des palais.

La personnalité de Giotto

Giotto (1266-1337) est l’initiateur d’une nouvelle ère de la peinture, qui se développe en convergence avec la montée du pouvoir de la bourgeoisie à Florence.

- Il travaille pour les milieux les plus modernes de l’Italie de l’époque, d’une part au service des cours

- pour la Commune de Florence (dont il deviendra le maître d’œuvre),

- pour la Curie romaine (à San Pietro, la mosaïque de la Navicella, symbole de l’Eglise triomphante), alliée de la bourgeoisie florentine. Il travaille au temps de papes comme Boniface VIII, fauteur d’une politique dominatrice de la papauté et d’un art au service de cette politique, et de Jean XXII, auteur de la bulle contre la pauvreté du Christ.

- pour le roi de Naples, allié et de Florence et de la Curie. À Naples, Giotto était un « familiaris » du roi et logé au palais royal.

- pour les Franciscains « conventuels », installés dans de grands couvents, en contradiction avec l’idéal franciscain des origines (Vies du Christ et de François à Assise, quartier général de l’Ordre).

- d’autre part pour les grandes familles riches dont il décore les chapelles privées

- Les Scrovegni à Padoue : le père était un usurier assez célèbre pour que Dante le mette parmi les damnés dans l’Enfer ;

- Les Bardi et les Peruzzi à Santa Croce : ce sont les banquiers du roi d’Angleterre et du roi de Naples.

C’est un artiste riche, un des seuls de l’époque : outre son atelier de peintre, très important du fait de sa position d’architecte de la ville, il possédait des métiers à tisser qu’il louait aux tisseurs pauvres, pour un profit annuel de 120 % ; il prêtait de petites sommes d’argent, et si le débiteur ne remboursait pas à temps, il s’appropriait ses terres ou son atelier. En 1314, Giotto emploie 6 hommes de loi pour faire payer ses débiteurs.

Dans les débats religieux de l’époque, il se prononce contre la pauvreté, dont il dit qu’elle est la cause des maux, qu’elle conduit au péché et à l’hypocrisie. Un de ses sonnets commence par « Nombreux sont ceux qui louent la pauvreté … », ils ont tort. Il se prononce donc contre les « Spirituels » attachés à l’idéal de pauvreté de François d’Assise, en faveur des thèses pontificales condamnant l’idée que le Christ et les apôtres ne possédèrent aucun bien, et des Franciscains « conventuels » alliés des « Magnati » ; il partage l’idéologie de la grande bourgeoisie florentine dont il sera le peintre. Ses protecteurs à Rome étaient les cardinaux Stefaneschi et Orsini, adversaires des « Spirituels ». Les scènes de la Vie de S. François dans la chapelle Bardi de Santa Croce (1320) sont inspirées par la vie du saint rationalisée et officialisée par Saint Bonaventure. À la chapelle Bardi, il peint les saints choisis par les Bardi, ceux de souche royale à l’exception de sainte Claire : S. Louis roi de France, S. Louis de Toulouse, petit-neveu de Louis IX et fils de Charles d’Anjou, à peine canonisé (1317), S. Elisabeth de Hongrie, fille du roi André II de Hongrie, patronne du Tiers ordre franciscain.

Il se forme à l’école des peintres romains : Pietro Cavallini (1240-1302) et Cimabue (1272-1302) qui furent ses maîtres à une période où la bourgeoisie florentine est en pleine affirmation mais n’est pas encore installée au pouvoir ; elle manifeste encore un dynamisme conquérant, une impétuosité, une inquiétude aussi, que ces deux peintres traduiront dans un style passionné, un mouvement dramatique intense (cf. les représentations du Christ crucifié, ou d’un S. François ascétique, priant dans la nature, proche du peuple des pauvres, peu conforme aux idéaux montants). Giotto appartient à la période suivante où la grande bourgeoisie a triomphé et conquis le pouvoir. Son style est moins tourmenté, plus rationaliste, il situe le plus souvent ses personnages dans le cadre de la ville, il insiste plus sur les scènes officielles de la vie de François (l’approbation de la Règle par le pape) que sur les miracles et les guérisons plus mystiques et conformes à la foi populaire. Il introduit le décor monumental d’inspiration antique ; il traite le corps humain en figures solides, inspirées de la statuaire, avec un naturalisme prononcé ; il intègre dans ses fresques des éléments classiques d’architecture romaine antique. On disait de Giotto que son art émerveillait les connaisseurs mais laissait froids les ignorants. L’art des Siennois connaîtra pour cette raison une diffusion internationale plus importante, en particulier à Avignon ; son caractère plus populaire influença aussi des successeurs de Giotto comme Maso di Banco, Bernardo Daddi.

Le contraste est en effet évident avec DUCCIO, plus lié à la moyenne bourgeoisie siennoise, plus lyrique, émotif, contemplatif, qui reste aussi plus proche d’un style décoratif gothique et byzantin. On peut aussi opposer Giotto à des peintres contemporains comme le MAITRE DE LA SAINTE CECILE (fin XIIIe- début XIVe s. Réalisme des détails) et PACINO DI BUONAGUIDA (actif entre 1303 et 1320. Schématisation des personnages), dont les ateliers travaillent pour des milieux plus modestes, qui sont moins liés aux Franciscains officiels et plus sensibles aux thèses des « Spirituels ». Pacino travailla d’ailleurs aussi pour les Dominicains, dont le public est plus populaire.

Il reste que le génie de Giotto fait de lui le pivot d’une nouvelle orientation de la peinture italienne. Sa clarté, sa précision, sa mesure influenceront toute la peinture du XIVe s. Il est certes réactionnaire, peintre de la grande bourgeoisie, mais il a un grand génie pictural.

Les successeurs de Giotto

Parmi les peintres qui travaillèrent comme Giotto pour la grande bourgeoisie, citons TADDEO GADDI, qui décore la chapelle Baroncelli de Santa Croce (1332-38, Vie de la Vierge) et le Réfectoire de Santa Croce (Allégorie de la Croix, illustration de la doctrine de la Rédemption, avant 1366) et peint les panneaux décoratifs des armoires de la Sacristie (Histoires du Christ et de S. François). BERNARDO DADDI (Chapelle des Pulci à Santa Croce, 1330, Martyr de S. Laurent et S. Etienne ; Tableau d’autel du Tabernacle d’Orcagna à Orsanmichele, 1347) a une sensibilité plus délicate (couleurs), moins aristocratique et moins austère que Giotto (cf. aussi tableau du maître-autel de Santa Maria Novella : Couronnement de la Vierge, auj. à l’Académie).

MASO DI BANCO décore la chapelle des Bardi di Vernio, (1336-1341, Histoires de S. Silvestre et de l’empereur Constantin, Jugement dernier : Constantin est celui qui officialise le christianisme sous l’impulsion de S. Silvestre).

Les frères NARDO DI CIONE (actif entre 1343 et 1365, Jugement dernier, Enfer et Paradis) et ANDREA ORCAGNA (1308-1368, Polyptyque avec le Christ, S. Pierre et S. Thomas d’Aquin) décorent la chapelle des Strozzi à Santa Maria Novella. L’inspirateur fut sans doute Don Piero Strozzi (l’oncle du donateur Tommaso Strozzi), dominicain, professeur de théologie et prieur de Santa Maria Novella, auteur des premières prédications contre la spéculation sur les prêts d’Etat qui avaient perdu de la valeur (1353). Son inspiration est à la fois ecclésiastique et plus populaire ; Nardo di Cione fut aussi conseillé par le prédicateur populaire, Jacopo Passavanti. (Cf. fiches Santa Maria Novella).

GIOVANNI DA MILANO peint les Histoires de la Vierge et de S Madeleine pour les Franciscains de Santa Croce (chapelle Rinuccini, 1365).

Par contre les grandes fresques d’ANDREA DA FIRENZE (1333-1392) commandées par les Dominicains pour Santa Maria Novella en 1365, reflètent déjà le temps où s’affaiblit l’influence de la grande bourgeoisie d’affaires et où monte à Florence la petite et moyenne bourgeoisie (CF. fiches Santa Maria Novella).

On peut suivre la même évolution stylistique dans la sculpture : sous la direction de l’Arte della Lana, ANDREA PISANO (1290-1348), contemporain et disciple de Giotto, sculpte la porte Sud du Baptistère (Histoires de S. Jean-Baptiste, 1330-1336) et les bas-reliefs du Campanile. FRANCESCO TALENTI réalise en 1357 un projet de façade du Dôme (aujourd’hui au Musée de l’Oeuvre du Dôme), ORCAGNA dresse à Orsanmichele le grand tabernacle de la Vierge de 1352 à 1359, sur commande de la Corporation des Banquiers.

Vers la fin de la commune et vers le principat

1) Affaiblissement de l’ancienne bourgeoisie et montée d’une nouvelle classe dominante

Les faillites dues à la mauvaise conjoncture internationale affaiblissent l’ancienne grande bourgeoisie d’affaires ; la crise est accrue par la grande peste de 1348 (« la grande morìa ») qui réduit la population de Florence à 30.000 habitants. La peste est apportée par des pèlerins et alimentée par les guerres, les famines conséquentes et les conditions hygiéniques désastreuses de la ville (manque d’égouts, saleté des rues, etc.). Les plus riches fuient dans leur villa à la campagne (Lire l’Introduction du Décaméron de Boccace, qui raconte la peste de 1348 et le départ des jeunes gens) ; en ville, on réorganise les hôpitaux (en 1340, il y a à Florence 30 hôpitaux et une capacité de 1000 lits) gérés par les ordres religieux et financés par des particuliers (par exemple les Portinari, la famille de la Béatrice de Dante). Le culte de S. Roch se développe. Pour éviter la contagion, les gens désertent les églises, on construit donc au croisement des rues de petits autels et tabernacles (cf. : angle via Ricasoli / via de’ Pucci : Tabernacle des 5 lampes ; angle via Borgo Pinti / via Alfani : Tabernacle de la Compagnie de l’Assunta ; angle Borgo la Croce / via dei Macci : Tabernacle de S. Ambroise ; à l’angle du Palais de l’Art de la Laine, Tabernacle de Santa Maria della Tromba, etc.).

La peste de 1348 sert de prétexte à un nouveau mouvement réactionnaire de la « Parte guelfa » : la bourgeoisie tente de réduire le nombre des Corporations de 21 à 14 en excluant les « Arti minori ». Or le duc d’Athènes et les Bardi avaient fait appel au petit peuple et au prolétariat pour se maintenir au pouvoir. Le mécontentement est donc grand de ces petits artisans et des ouvriers salariés, surtout du textile, les « ciompi » (étymologie du mot incertaine), qui sont encadrés par les Arti dont ils jurent de respecter les règlements, mais qui ne sont pas représentés dans les conseils. Plusieurs tentatives de reconstituer les Arti supprimées et plusieurs grèves (les Teinturiers en 1368) sont réprimées durement ; elles étaient appuyées par les Fraticelli franciscains et par quelques citoyens nobles et riches, dont Salvestro de’ Medici, hostile à l’attitude réactionnaire du Parti Guelfe et favorable aux droits d’association réclamé par le peuple.

En mai 1378, Salvestro de’ Medici est élu Gonfalonier de Justice, malgré l’hostilité des Capitaines du Parti Guelfe. Il propose une loi contre les « Magnati », qui est repoussée par les Conseils. Les « Ciompi » se révoltent, Salvestro démissionne pour ne pas avoir à réprimer la révolte et il est acclamé par le « Popolo minuto ». Le 19 juillet, la répression provoque un nouveau mouvement guidé par le cardeur Michele di Lando. C’est la victoire du petit peuple qui impose la création de trois nouvelles corporations, les « Tintori » (Teinturiers), les « Farsettai » (Fabricants de pourpoints) et les « Ciompi » (qui rassemblent tous les ouvriers non qualifiés). Les Arts Mineurs se regroupent en une « Consorteria » qui obtient une part importante dans les Conseils. Le mouvement se maintient au pouvoir pendant 4 ans. Puis Michele di Lando est acheté par les « Magnati », nommé Capitaine du Peuple à Volterra en 1381 ; le « Popolo grasso » engage des troupes de mercenaires qui remportent la victoire en 1382. Les privilèges des « Arti Maggiori » sont rétablis, le Gonfalonier ne peut être choisi que parmi ces corporations ; les Ordonnances de Justice sont abolies. On modifie le système électoral : on procédait par « imborsazione », c’est-à-dire on mettait dans une bourse les noms des personnes éligibles et on tirait au sort (la « tratta ») ; après l’abolition, on exclut du tirage au sort les noms des Arti Minori au profit de ceux des « Magnati ». À la « tratta » du 1er mars 1382, ne sortent que des noms hostiles au petit peuple, à l’exception de 2 artisans : on avait empli la bourse de noms nobles, y compris des nouveau-nés, malgré l’opposition de Donato Acciaiuoli et de Alamanno de’ Medici (fils de Salvestro) qui sont alors bannis de la ville.

C’est le triomphe d’une nouvelle oligarchie ; le pouvoir est partagé entre un petit nombre de « Magnati », Maso degli Albizzi, Gino Capponi, Niccolò da Uzzano. Ce petit groupe accapare les postes de prieurs et fait exiler les familles économiquement les plus puissantes qui menacent leur pouvoir, d’abord les Alberti, puis les Ricci, les Strozzi, les Medici ; la succession des chefs de famille devient héréditaire, Florence marche lentement vers un système de pouvoir personnel.

Cette oligarchie se maintient au pouvoir grâce à une politique étrangère dynamique : conquête de nouveaux marchés (Espagne, Portugal, Normandie) et conquêtes territoriales. Pise est conquise en 1406, ce qui donne à Florence l’accès à la mer et la met à la tête d’une flotte de galères qui lui permet d’ouvrir des filiales non seulement en Méditerranée mais dans l’Atlantique (Lisbonne, Rouen …). Florence se rebelle même à l’autorité du pape alors réfugié à Avignon : déjà en 1376, à l’occasion d’un refus du cardinal Noellet de fournir du blé à Florence, la ville était entrée en conflit avec le pouvoir pontifical qui lance un interdit et envoie contre elle des troupes commandées par le condottiere anglais John Hawkwood. Florence élit un Conseil d’urgence de 8 membres, qu’on appelle par dérision envers le pape les « Otto Santi » (les 8 saints) ; ils achètent le condottiere et sa « condotta » (« Compagnia di ventura », compagnie de mercenaires), constituent une ligue des villes toscanes contre Grégoire XI, confisquent les biens de l’Eglise florentine, et obtiennent la victoire. John Hawkwood est célébré comme un héros national sous le nom de Giovanni Acuto et Paolo Uccello sera chargé de lui consacrer une fresque dans le Dôme en 1436. Le conflit sera résolu à la paix de Tivoli, après l’intervention de S. Catherine de Sienne, ambassadrice du pape à Florence, en 1377.

Florence achète le bon port de Livourne en 1421 pour 100.000 florins d’or ; le commerce de la soie se développe aux dépens de celui de la laine, brocards, filés d’or et d’argent ; le luxe des vêtements augmente, on utilise des couleurs végétales plus riches et plus voyantes : rouge violacé, cramoisi, écarlate, jaune réséda, safran, indigo, violet foncé. L’Art de la Soie choisit comme protecteur S. Jean l’Evangéliste, le plus jeune des évangélistes comme l’Art de la Soie est la plus jeune des corporations.

1) L’élaboration de l’humanisme

« C’est dans ces années 1375-1430 où une oligarchie d’affaires gouverne Florence avec le concours des élèves des génies intellectuels du XIVe siècle, que celle-ci devient le foyer où se forge l’humanisme et prend pleinement conscience de sa supériorité intellectuelle, artistique et morale comme de sa puissance économique et politique » (Yves Renouard). Plusieurs éléments contribuent à la création de ce foyer d’humanisme :

a) L’héritage antique et l’humanisme « civile »

De grands humanistes comme Coluccio Salutati (1375-1406 élève de Pétrarque, et Leonardo Bruni (1415-1444) s’inspirent de la pensée de Cicéron pour développer l’idée que Florence est l’héritière de la République romaine, une cité que les citoyens gèrent activement au nom de la Vertu et où la vie politique est animée par les grands intellectuels et philosophes selon l’idée platonicienne de la République. Ces humanistes poursuivent aussi une grande tradition littéraire florentine, celle de la triade Dante, Boccace et Pétrarque, celle du Dolce Stil Novo, celle aussi de la musique de l’Ars Nova florentine du XIVe s. L’arrivée à Florence des intellectuels grecs chassés par l’invasion turque renforcera ce mouvement (Emanuele Crisolora, 1350-1415, enseigne le grec à Florence de 1397 à 1400). Il y a donc une double continuité :

- entre les origines romaines de la ville et la réalité actuelle ; par rapport à une Rome décadente, Florence est la véritable héritière de la Ville éternelle, et l’on parle de « Renaissance ». C’est par ailleurs un humanisme « civile », démocratique et civique, il n’y a pas de rupture de continuité entre la culture et la politique, la seconde est au service de la première et sert à la réaliser.

- entre cette Florence « renaissante » et la ville de l’époque précédente : le nouveau mode de pensée n’est qu’une maturation artistique et culturelle de ce que les intellectuels du XIVe s. avaient déjà préparé par leurs œuvres littéraires.

b) La bourgeoisie florentine est porteuse d’une mentalité nouvelle.

Ce sont des industriels, des marchands, des banquiers, la banque l’emportant d’ailleurs de plus en plus sur la production industrielle, et leur travail les porte à la rigueur scientifique et à l’élaboration d’une science nouvelle, une science des chiffres, une nouvelle rationalité ; ils ont besoin de contrôler le mouvement de la réalité, de le quantifier, de le mesurer. Les mathématiques ont un rôle central ; le mathématicien (mais aussi astronome, astrologue, médecin, géographe, inspirateur de l’entreprise de Christophe Colomb) Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482) enseigne à Florence. Brunelleschi fonde sur ses calculs l’élaboration d’une coupole révolutionnaire ; la géométrie, la physique, en particulier l’optique, connaissent une diffusion en rapport avec leur intérêt pratique. Sur cette base, s’élabore une esthétique scientifique nouvelle, dont la perspective géométrique est l’une des expressions. Mais la tradition médiévale avait déjà imposé la pratique de la « divine proportion », le nombre d’or, qui permettait de maîtriser par la géométrie et le dessin des nombres irrationnels (racine carrée de 2 ou de 5) et de réorganiser le réel selon ces nombres. Là encore, la tradition philosophique médiévale se conjugue avec la pratique sociale pour laquelle la science et la technique permettent de connaître la nature et de la transformer. D’où l’importance de la représentation des métiers dans la sculpture (Cf. fiche/ Campanile).

c) Une nouvelle conception de l’homme

Une nouvelle conception de l’homme s’affirme dans cette pensée inséparablement classique, scientifique, politique et artistique : sommet de l’univers, dont il est comme le microcosme, l’être humain est en mesure de se déterminer par lui-même, de dominer et de modifier la nature et ce que l’on n’appelle plus la « Providence » mais la « Fortuna » (l’objectivité de la réalité). La dignité humaine réside dans la valorisation et la réalisation de ces capacités naturelles, à la fois spirituelles et physiques : l’homme est un tout, créature divine certes, mais autonome, vouée au bonheur terrestre, capable de trouver une harmonie entre le corps et l’esprit, l’homme et la nature, l’homme et Dieu aussi, le passé et le présent. Autant dire que l’idée de « péché » disparaît de l’horizon mental de la Renaissance, ce péché qui avait précisément brisé l’harmonie originelle. Cet idéal se réalise dans la recherche de la Beauté, indissociablement esthétique (dans les arts figuratifs), pratique (dans l’architecture qui dessine les espaces de vie quotidienne, dans la création de jardins « paradisiaques », dans le vêtement, etc.) et physique : beauté du corps masculin et féminin dans sa totalité, d’où la représentation permanente du nu.

Ainsi, l’art, la vie sociale et professionnelle, la politique qui permet de réaliser l’idéal de beauté, cela fait un tout ; en conséquence, l’artiste sera aussi bien poète que sculpteur, et architecte, et mathématicien, et philosophe et conseiller politique du Prince, comme le furent les grands intellectuels de cette époque exceptionnelle. Ajoutons que c’est une pensée profondément laïque : bien sûr, Dieu y est présent, mais il a créé l’homme libre et beau, il cesse de peser sur ses déterminations par le biais d’une institution ecclésiale toute puissante.

d) Cette vision du monde et de l’homme

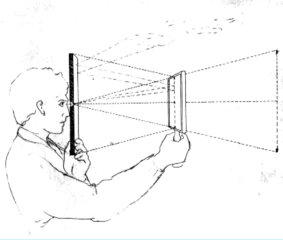

Cette vision du monde et de l’homme s’impose si fortement qu’elle nous apparaît encore aujourd’hui comme une vision « naturelle », conforme à la réalité objective. L’innovation technique de la perspective centrale n’était en fait qu’une façon parmi d’autres de représenter l’espace à partir de règles mathématiques choisies subjectivement : c’est un œil unique qui regarde le miroir dans la boîte optique de Brunelleschi, et le miroir est placé à une distance arbitraire de l’œil correspondant à la longueur du bras. Cette convention était en consonance avec la mentalité des marchands habitués par leur métier à évaluer d’un coup d’œil les volumes et les distances, mais elle s’est enracinée dans nos habitudes de perception à tel point que nous avons de la peine à apprécier un art « moderne » reposant sur d’autres bases mathématiques, par exemple sur la vision d’un espace non plus linéaire mais courbe…

e) Les trois artistes qui représentent le mieux ce tournant dans l’histoire de l’art et de la pensée sont :

- pour l’architecture, Filippo Brunelleschi (1377-1446), constructeur des églises de San Lorenzo, Santo Spirito, de la Chapelle des Pazzi, du Portique de l’Ospedale degli Innocenti, du palais Pitti et surtout de la coupole de Santa Maria del Fiore (1420).

- pour la sculpture, Donatello (1386-1466).

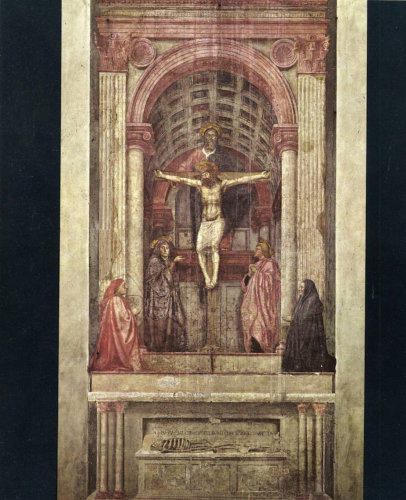

- pour la peinture, Masaccio (1401-1428) : décoration de la chapelle Brancacci à l’Eglise du Carmine, sur commande de Felice Brancacci, riche marchand de soie, gendre de Palla Strozzi (1424) ; Trinità de Santa Maria Novella (1426-28).

2) L’arrivée au pouvoir des Médicis.

Les guerres coûtent cher et suscitent un mécontentement dans le peuple et dans la moyenne bourgeoisie ; de plus la guerre de conquête de Lucques aboutit en 1433 à un échec, Lucques reste et restera indépendante de Florence. Par ailleurs, la lutte est rude à l’intérieur de cette petite oligarchie : Rinaldo degli Albizzi, fils de Maso, au pouvoir depuis 1417, sent son autorité contestée, et craint en particulier la popularité de Giovanni de’ Medici (Giovanni di Bicci), dont la famille était d’autant plus appréciée que Salvestro avait soutenu la révolte des « Ciompi » en 1378. C’est Cosmo de’ Medici, fils de Giovanni, qui a négocié la paix avec Lucques. Rinaldo le fait traduire devant une commission spéciale comme responsable de la guerre contre Lucques ; il est déclaré « Magnate », c’est-à-dire exclus des offices publics, et banni de Florence pour 10 ans, le 3 octobre 1433. Côme est accueilli à Padoue et Venise avec des honneurs princiers ; sa famille est si riche que son départ crée une crise économique à Florence. Le 29 septembre 1434, la commission spéciale révoque sa sentence de 1433, et le 6 octobre 1434, anniversaire de son départ, Côme rentre à Florence, accueilli par les acclamations populaires. Il sera élu gonfalonier en janvier 1435, fera aussitôt bannir ses principaux adversaires ou rivaux, dont les Albizzi et Palla Strozzi, installe les clients de ses entreprises dans l’administration de la ville, et accable d’impôts les familles les plus puissantes de la ville : la riche famille des Brancacci est réduite à la misère. C’est le début d’une période de plus de trois siècles où Florence sera gouvernée par une seule famille, à l’exception de brèves parenthèses républicaines. Mais Côme n’oublie pas que Florence a une tradition de liberté, et il conserve l’apparence du gouvernement républicain, se contentant d’être le premier parmi les citoyens plutôt que d’être chargé de responsabilités officielles (il n’est gonfalonier que 6 mois en 30 ans) ; il règne par sa puissance financière et par le réseau de ses amis florentins (les Pitti, Soderini, Rucellai, Alberti, Tornabuoni, Sassetti) et étrangers. Pendant tout le XVe s., les Médicis seront les arbitres de l’Italie, « l’aiguille de la balance » des Etats italiens, comme on le dira de Laurent.

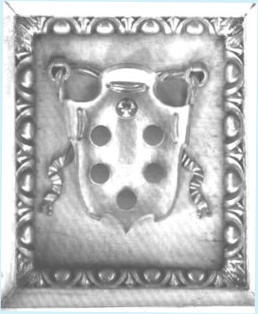

Les Médicis ont les « boules »

Le blason des Médicis apparaît alors partout dans la ville : des « bisanti » (besant = figure héraldique circulaire semblable à une monnaie non imprimée), autrement dit des « palle », boules rouges sur fond or. Elles rappellent d’abord l’origine légendaire de la famille qui la rattachait à Charlemagne, le refondateur de Florence : un certain Averardo, commandant de l’armée de Charlemagne aurait chassé les Longobards de Toscane et combattu dans le Mugello, région d’origine de la famille (mais une thèse récente la fait provenir de la région de Naples…), pour chasser un terrible géant ; celui-ci aurait frappé l’écu d’Averardo avec les boules de sa masse d’armes, en y laissant leur trace. Mais le choix des « palle » est sans doute plus récent : les Médicis avaient fait fortune au XIVe s. comme banquiers dans l’Arte del Cambio, dont faisaient partie Francesco et Giovanni, fils d’Averardo Bicci. Or le blason de la corporation était un champ vermeil semé de besants d’or, et l’inversion des couleurs signifia probablement ici la complémentarité plus que l’hostilité.

Le nombre des boules a varié de 3 à 10, et tend à se stabiliser à 6 ; celle du haut devient bleue et ornée d’un lys angevin, par licence du roi de France Louis XI en 1465. Plus que le nombre importe le symbole de la boule : c’est d’abord une sphère, donc une forme géométrique parfaite propre à intéresser les humanistes et les savants ; elle est aussi le globe terrestre, symbole de pouvoir et d’éternité, que l’on place au sommet des coupoles et des clochers ou dans la main du Christ en majesté. La boule est enfin mobile, elle roule, elle était utilisée pour représenter la « Fortuna », avec les risques inhérents que cela comportait, bien en harmonie avec l’activité de marchands et banquiers qu’exerçait la famille. Les boules deviennent le mot d’ordre politique des Médicis : le cri de leurs partisans était « Palle, palle », sans oublier le double sens populaire d’un mot chargé de virilité.

Chaque membre de la famille avait aussi son « impresa », sa devise avec son « motto » (le mot), que l’on retrouve dans les fresques, tableaux, sur les monuments, les clés de voûte des églises, etc. Côme l’Ancien avait choisi trois plumes d’autruche, blanche, rouge et verte, rappelant à la fois le lys de Florence, la Trinité et les trois vertus théologales ou trois des vertus cardinales, chères à Côme, Prudence, Tempérance et Force. Piero il Gottoso avait pour « impresa » un faucon tenant dans ses griffes un anneau à pointe de diamant lié au mot « Semper » (toujours), emblème de divinité, de grandeur, de victoire, hérité de l’Egypte ancienne, mais rappelant aussi l’aigle qui était l’emblème du Parti Guelfe.

Laurent le Magnifique, comme son père Piero et son grand-père Côme, avait pour devise l’anneau, au nombre de un, trois et parfois quatre. On l’interprète souvent comme allusion au Concile de Florence de 1439-42, qui tente de répondre à la poussée turque en réalisant l’union entre les Eglises latine et grecque. L’anneau, symbole d’unité et de fidélité, au nombre de trois, serait le symbole de la Trinité (celui du Concile de Nicée) reconnu au Concile de Florence par les deux Eglises ; forme circulaire, il fait aussi allusion à l’éternité et au continuel renouvellement du temps.

Cette omniprésence du blason et des devises des Médicis est la marque symbolique de leur pouvoir sur la ville, forme ancienne de publicité politique.

Quelques œuvres qui évoquent les Médicis

- Benozzo GOZZOLI (1420-1498), héritier du XIVe s ; mais apprend le style nouveau auprès de son maître Fra Angelico. Peint en 1469 le Cortège des rois mages dans la chapelle du Palais Medici-Riccardi.

- Sandro BOTTICELLI (1445-1510) :

- Portrait d’homme avec médaille de Cosimo il Vecchio 1474 (Offices) ;

- Adoration des Mages, 1475 (Offices) cf. Fiche :

- Le Printemps, 1477-8 (Offices), portrait de Simonetta cf. Fiche ;

- Minerve dompte le centaure, 1482 (Offices) ;

- Vénus et Mars, 1483 (Londres), Giuliano et Simonetta Vespucci ;

- nombreux portraits de Giuliano, Simonetta Vespucci, etc.

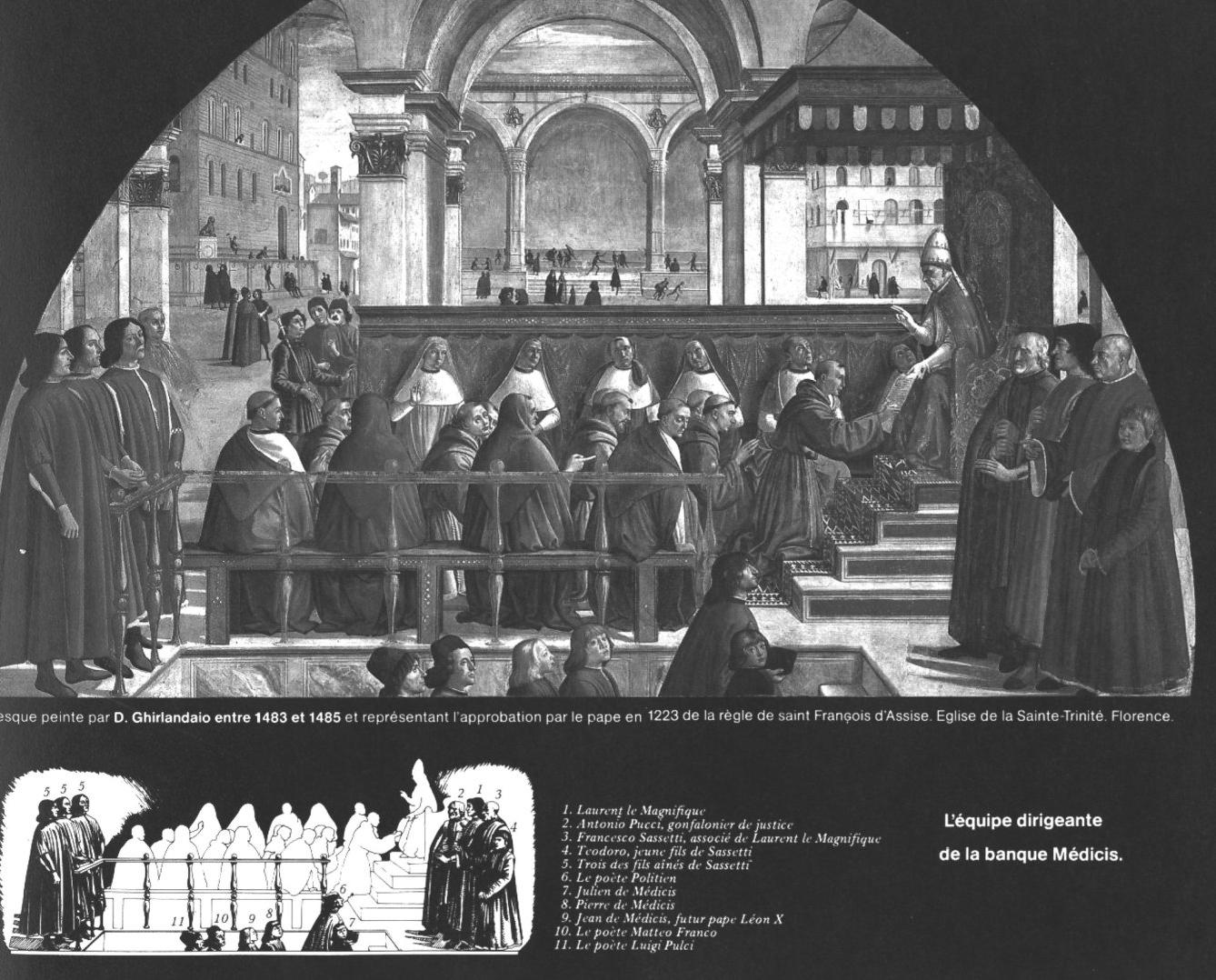

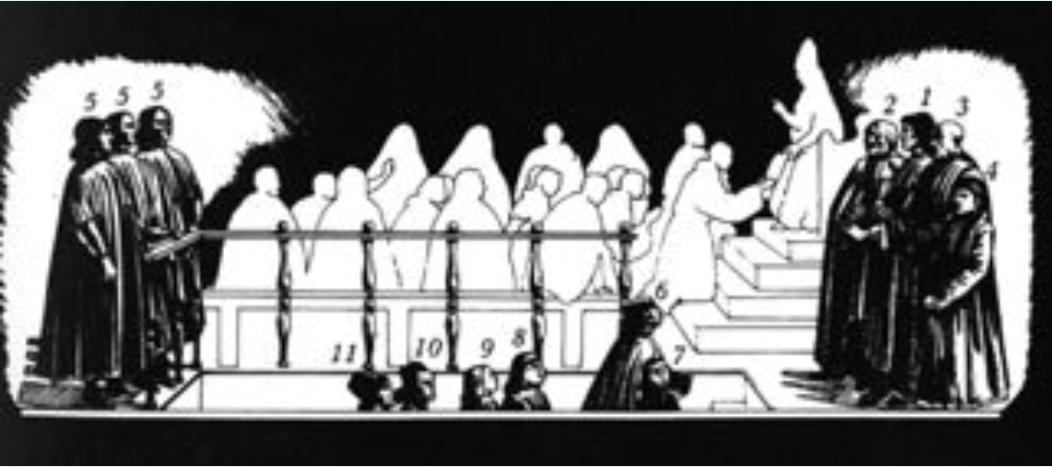

- Domenico GHIRLANDAIO (1449-1494) :

- Eglise Santa Trinità, chapelle Sassetti (1483-6), Histoires de S. François d’Assise ;

- Eglise Santa Maria Novella, Chœur, Histoires de Marie (1485-90).

Les Médicis au XVe siècle

1) Triomphe et mécénat des Médicis

La bataille d’Anghiari (1440) fut une victoire des Florentins sur les troupes coalisées des Visconti, du roi de Sicile et des exilés florentins et assura la domination de Florence sur le Casentino. Puis, la dynastie des Visconti s’étant éteinte, Côme de Médicis renverse les alliances traditionnelles de Florence, néglige Venise au profit d’un rapprochement avec Milan et Naples. En 1454, Côme profite de la paix de Lodi entre les États italiens, face à la menace des Turcs qui viennent de prendre Constantinople, pour faire reconnaître Sforza comme duc de Milan. Il devient l’arbitre de l’équilibre des États italiens.

En 1441, Côme achète Sansepolcro pour 25.000 florins. Le capitaine Baldaccio, vainqueur d’Anghiari, apparaissant comme un rival possible allié au sage Neri Capponi, Côme le fait assassiner ; en compensation, il fait peindre pour sa veuve un tableau de Fra Angelico (la Vierge et l’enfant du Musée de San Marco).

Un des moments clés de son règne fut le transfert à Florence du concile de Ferrare en 1439. L’enjeu en était l’union de l’Église latine et de l’Église grecque contre la menace turque. Au Concile œcuménique de Florence participent le pape Eugène IV, le patriarche de Constantinople, l’empereur Jean VII Paléologue. Quatre points sont en discussion : la nature de l’Esprit Saint (les orientaux refusent le « Filioque procedit », mais on arrive à un accord), l’existence du Purgatoire, la consécration du Corps du Christ (les Grecs gardent le pain au levain, les Romains le pain azyme), le primat du Pontife romain. Le Concile arrive à un décret d’union ; le Grec Bessarion est fait cardinal, il jouera un rôle important dans l’histoire de l’Église et de Florence. Le souvenir de ce concile est évoqué dans les fresques de Benozzo Gozzoli dans la chapelle du palais Medici-Riccardi : portraits des Médicis et des personnages du concile dans le cortège des Mages.

2) L’homme universel. L’apogée de la Renaissance