Histoire de Ferrara

Histoire de la ville

Dans le numéro 3406 de Télérama (25 avril-1er mai), à l’occasion de l’Exposition de Paris (du 9 avril au 19 juillet 2015) sur Michelangelo Antonioni, Laurent Rigoulet consacre 2 pages à la ville natale d’Antonioni, Ferrare. Il évoque sa jeunesse passée dans cette ville silencieuse, dont la lumière magique et souvent noyée dans les brumes du Pô, ses promenades dans les rues au charme secret, dont il a dit « Cette ville a fait de moi ce que je suis … Dans ton ambiance, les pensées jaillissent et s’envolent comme sur des ailes enchantées ». Antonioni n’a presque pas filmé Ferrare, sinon dans son premier film, Chronique d’une amour, où l’on entrevoit sa maison, pas très loin du Palais Schifanoia.« Pour Antonioni, et sans doute pour le visiteur d'aujourd'hui, la rue de Ferrare, ses murs de brique, son air de rouille, ses pierres irrégulières, ses recoins et ses coudes abrupts, est la pure beauté de la ville. Simple, ordinaire mais d'un charme sans âge, « ébauchée par petites touches crépusculaires, repliée sur elle-même dans un recueillement intime et pudique ». On aimerait s'y égarer assez pour deviner, comme lui, que « le vent qui s'y engouffre sent la mousse et se teinte ». Via Aurelio Saffi, via Del Pozzo, via Paradiso ... la rue, que rien ne semble devoir déranger, pas même une époque comme la nôtre, a fait de Michelangelo Antonioni un poète… Il y a écrit nombre de films qu'il n'a jamais tournés. Et ressenti aussi la lenteur, le calme, l'ennui d'une ville du passé où la jeunesse s'épuise. L'artiste bouillonnant est parti pour devenir Antonioni. Mais le charme ne s'est jamais brisé. Il a toujours aimé la grâce impassible qu'il laissait derrière lui ». Allez donc visiter Ferrare ; voilà quelques éléments de son histoire.

Ferrare est la ville d’Emilie qui a l’origine la moins ancienne. Elle remonte seulement au Moyen-âge : édifié par les exarques de Ravenne vers la fin du VIIe siècle entre les deux lits du Pô de cette époque, le premier noyau de la ville forme un « castrum » défensif. Le nom de « Ferrara » apparaît vers 760. Son origine est obscure : la légende l’attribue à un certain « Ferrato », fils de Cham, petit-fils de Noé, dont il n’est jamais question dans la Bible ! On se réfère aussi à la guerre de Troie : un certain Marc serait venu construire Ferrare avec une jeune troyenne nommée ... « Ferrara » ! Plus vraisemblable la référence au « farro », l’épeautre cultivé par les Romains, et donc la « farraria », lieu où on le cultivait ; ou encore la référence aux grandes foires qui se tenaient deux fois par an dans la Commune, en un lieu nommé « Feriarum area », place des foires, d’où « Ferraria ».

Vers l’an 1000, le pape investit le marquis Tebaldo de Canossa du contrôle de la ville en formation ; il fait construire un château sur le Pô à l’ouest du castrum byzantin et édifie la première enceinte.À partir du déclin de Ravenne, Ferrare devint un port au commerce florissant ; mais en 1152, le cours principal du Pô est dévié, le port s’enterre, c’est la fin de la navigation fluviale.

Mathilde de Canossa meurt en 1115, et la ville se développe sous forme de Commune libre ; la cathédrale est édifiée en 1135 hors les murailles de Tebaldo.

Avec la montée progressive au pouvoir de la famille d’Este, à partir de 1196, la ville s’étend avec les trois « additions » (quartiers nouveaux reliés entre eux par un système de rues) : en 1386 (le pape Nicolas II, à partir de la reconstruction du château en 1385), 1451 (Borso d’Este) et 1492 (Ercole I d’Este : « addizione erculea » et nouvelle enceinte). Une nouvelle enceinte est tracée lors de la première addition le long du canal de la Zudeca (l’actuel Corso della Giovecca) ; la seconde addition est destinée à occuper les espaces laissés libres par le déplacement du lit du Pô ; la troisième, réalisée selon le programme de l’architecte Biagio Rossetti, fait de Ferrare, disait-on, « la première ville moderne d’Europe ».

Sous Lionello d’Este (1441-1450), Borso (1450-1471, premier duc de Ferrare) et Ercole I (1471-1505), Ferrare devient un grand centre culturel. « L’Officina ferrarese » des peintres Cosmè Tura, Ercole de’ Roberti et Francesco Del Cossa réalise le Salon des mois du Palais Schifanoia ; Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Roger van der Weyden travaillent pour la cour des Este et pour la noblesse de la ville, avec une pléiade de miniaturistes, tapissiers, orfèvres, graveurs ; l’Université reçoit de nombreux étudiants ; la musique (Il concerto delle dame di Ferrara) est omniprésente à la cour. Le roi de Naples donne sa fille en mariage à Ercole I, consacrant les Este parmi les grandes familles de l’époque. En 1598, les Estensi doivent céder le duché à la souveraineté pontificale, après une série de désastres économiques : plusieurs ruptures de digues, grande peste de 1528, famine de 1593, secousses telluriques en 1561, 1570, 1591. Mais jusqu’au bout, les Este maintinrent à Ferrare un haut niveau de vie culturelle : présence à la cour des peintres Dosso Dossi, Giovanni Bellini, Titien, des élèves de l’architecte Biagio Rossetti, du poète Ludovico Ariosto, du musicien Girolamo Frescobaldi, un des fondateurs de l’art instrumental moderne.

Pendant trois siècles, Ferrare fut ensuite administrée par les cardinaux légats du pape. Malgré quelques réalisations (réforme de l’Université, naissance des Académies, restauration des églises et des palais... nouvelle forteresse), ce fut dans l’ensemble une période sombre pour Ferrare, de stagnation économique. Il faudra attende la constitution du Royaume d’Italie pour que se réalise le grand rêve d’Ercole I : l’augmentation de la population à l’intérieur des murs et le développement du commerce. Ferrare devient un marché agricole d’importance européenne ; le canal de la Zudeca est comblé (corso della Giovecca) ; à son extrémité est construite la gare de la ligne ferroviaire Bologne-Padoue ; après la première guerre mondiale, la forteresse pontificale est détruite et remplacée par un nouveau quartier-jardin de la bourgeoisie ferraraise ; dans les années 50 du XIXe siècle, un autre quartier surgit au nord-ouest, achevant d’accomplir le plan d’urbanisme d’Ercole I. La politique menée après 1945 fait de la ville un pôle européen.

Itinéraire possible (selon le plan ci-joint) :

1) Porta Paula (34 sur le plan), quartiers anciens ; 2) Eglise San Paolo (10 – antérieure à l’an 1000, refaite en 1573) ; 3) Corso di Porta Reno --> CATHEDRALE (4 – inaugurée en 1135, façade refaite au XIIIe siècle sur 3 niveaux ; clocher de 1412 à 1596 ; abside de Biagio Rossetti, 1498 ; intérieur refait en 1712. Faire le tour de l’édifice) ; 4) au Musée de la cathédrale (14 - oeuvres de Cosmè Tura, Jacopo della Quercia et sculptures de l’ancienne Porte des mois, du XIIe siècle) ; 5) Par la via Mazzini, Palazzo Paradiso (30 – commencé en 1391, transformé en 1586 : Théâtre anatomique, escalier monumental) ; 6) PALAZZO SCHIFANOIA (32), la plus célèbre des « delizie » des Este : Salon des mois. Revenir vers 7) Palazzo comunale (29), la première demeure des Este ; 8) CASTELLO ESTENSE (3), avec son fossé plein d’eau ; 9) en remontant le corso Ercole d’Este, palazzo di Giulio d’Este et PALAZZO DEI DIAMANTI (1493-1503, Biagio Rossetti. Siège de la Pinacothèque nationale : peinture du XIVe au XVIe siècle ; Musée Michelangelo Antonioni ; expositions temporaires d’art moderne).On peut remonter jusqu’à la Casa dell’Ariosto (1), petit musée consacré au poète, et voir le PALAZZO MASSARI (28), important musée d’art moderne du XIXe siècle, consacré en particulier à Boldini et De Pisis.Et puis se promener dans la ville, soucieuse de son environnement, au milieu des cyclistes ....

Personnalités liées à Ferrare :

Michelangelo Antonioni (29 septembre 1912 - 30 juillet 2007), metteur en scène.

Francesco del Cossa (1435-1477), peintre (Salon des mois du Palais Schifanoia)

Ercole de' Roberti (1451-1496), peintre, élève de F. Del Cossa

Alessandro Striggio (père) (1540-1592), compositeur de madrigaux et inventeur de la « comédie madrigalesque » (II cicalamento delle donne al bucato et la caccia). Il participe à la Camera fiorentina dei Bardi, et, à ce titre, figure parmi les inventeurs de l’opéra. Son fils, homonyme, est l’auteur du livret de l’Orfeo de Monteverdi

Ercole Strozzi (1473-1508), poète et homme de lettres, confident de Lucrèce Borgia à la cour des Este.

Tito Vespasiano Strozzi (1424-1505), poète humaniste à la cour de Borso et Ercole d’Este.

Benvenuto Tisi da Garofalo (1481-1559), peintre.

Cosmè Tura (1430-1495), peintre officiel des ducs d’Este à Ferrare.

Giovanni Luteri, dit Dosso Dossi (1479-1542), peintre, un des artistes les plus importants de son temps.

Ludovico Ariosto (1474-1533), poète, auteur de l’Orlando Furioso (Roland fou), un des grands poèmes chevaleresques de la Renaissance. Il passa ses dernières années dans sa maison du 67, via Ariosto à Ferrare, aujourd’hui musée.

Biagio Rossetti (1447-1516), architecte de la cour de Ferrare (palazzo dei Diamanti)

Torquato Tasso (1544-1595), poète auteur de la Gerusalemme liberata, et de l’Aminta, fut au service du cardinal Luigi d’Este, puis emprisonné pendant 7 ans à l’Hôpital Sant’Anna en 1579.

Girolamo Frescobaldi (1583-1643), instrumentiste (plusieurs instruments dont l’orgue), compositeur, et théoricien de la musique.

Battista Guarini (1538-1612), poète, ami et défenseur du Tasse, auteur du drame pastoral Il pastor fido.

Giovanni Boldini (1842-1931), peintre (Musée au Palais Massari de Ferrare, Corso Porta Mare, 9, à 15’ à pied de Piazza Castello. Ouvert : 9h-13h, 15h-18h. Suite au tremblement de terre, les collections sont provisoirement au Château).

Achille Funi (1890-1972), peintre proche du futurisme, puis du mouvement « Novecento ».

Filippo De Pisis (1896-1956), peintre proche du post-impressionnisme (même musée que Boldini).

Giovanni Cervi (20 juin 1886 - 24 janvier 1977), champion cycliste

Giorgio Bassani (1916-2000), romancier

Et la famille d’Este : a pour origine les Obertenghi, seigneurs de Milan et de Ligurie occidentale (Cf. la fiche sur Este). Alberto Azzo II fonde la famille dans la ville homonyme d’Este et reçoit l’investiture impériale.Du XIVe au XVIe siècle, la cour des Este fit de Ferrare un des centres culturels les plus importants et les plus originaux de la Renaissance, surtout dans les domaines littéraire, théâtral, pictural et musical ; même l’urbanisme est pensé comme un grand décor théâtral destiné à mettre en scène la magnificence de la famille au pouvoir et à assurer son audience internationale ; les Este étaient des collectionneurs passionnés et faisaient donc appel aux artistes les plus renommés.Alberto V (1388-1393) fonde l’Université avec un privilège pontifical spécial. Lui succèdent Leonello (1441-1450. Impulse le cercle d’humanistes où interviennent Guarino da Verona et Leon Battista Alberti), Borso (1450-1471, premier duc de Modène et Reggio et duc de Ferrare par investiture du pape Paul II. Opère la bonification du territoire de Ferrare, fait décorer le palais Schifanoia), Ercole I (1471-1505. Épouse Eleonora, fille du roi de Naples ; réalise « l’addizione erculea » par Biagio Rossetti, décore le château ; réprime dans le sang une révolte fomentée par son neveu Nicolò), Alfonso I (1505-1534, épouse en secondes noces Lucrèce Borgia, - elle en est à son troisième mariage -, fille du pape Alexandre VI, fait de Ferrare une puissance militaire et développe la vie artistique, mais rencontre l’hostilité du pape Jules II), Ercole II (1534-1559, épouse Renée de France, fille du roi Louis XII, qui élargit l’horizon culturel e diplomatique du duché, où elle introduit le protestantisme, abritant Calvin en 1536. Consolide l’économie et embellit la ville et le château), Alfonso II (1559-1597, mort sans héritier mâle, ce qui fait tomber Ferrare sous la domination de l’Église en 1598. Les Este se transfèrent alors dans le duché de Modène).

Sites Internet :

http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrara, site en français très documenté

www.castelloestense.it : sur le château de Ferrare

www.artecultura.fe.it : sur les musées de Ferrare

www.ferrarainfo.com : sur Ferrare en général

www.palazzodiamanti.it : le palazzo Diamanti et ses expositions

www.luoghimisteriosi.it/emilia_ferraraschifanoia : le Palais Schifanoia et ses fresques

Fresques du palais Schifanoia

Alberto V d’Este (1347-1393) fait construire le palais Schifanoia comme « delizia », lieu de loisir destiné aux rencontres, échanges diplomatiques. Borso d’Este (1450-1471) le fait surélever d’un étage en 1465, pour y installer l’appartement ducal muni d’un grand salon d’honneur, la « salle des mois » (1469-70) à laquelle on accédait à partir du jardin par un escalier monumental adossé à la loggia d’été. Borso voulait que le salon soit prêt pour son investiture comme duc de Ferrare par le pape Paul II, prévue en 1471. et dont la cérémonie avait été probablement représentée sur la paroi sud disparue. Fils illégitime du marquis Niccolò III, il attachait d’autant plus d’importance à cette reconnaissance officielle de son rang.

Les Este ayant transféré leur cour à Modène en 1598, le palais perdit son intérêt ; les constructions extérieures sont démolies après 1703 lorsque le palais est revendu à la famille Tassoni. L’ancienne porte est encore visible dans la paroi Nord, face à la paroi sud avec la représentation des mois de janvier et février aujourd’hui illisibles. Le palais est ensuite sous-loué à une Manufacture des Tabacs et les fresques sont recouvertes d’un enduit. Il servira aussi de grenier à blé. Il devient communal en 1918 et les fresques sont récupérées entre 1820 et 1840.

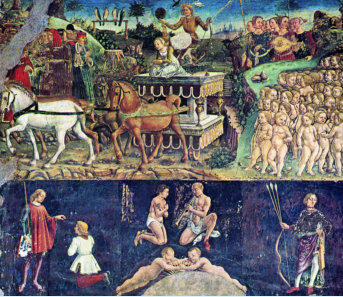

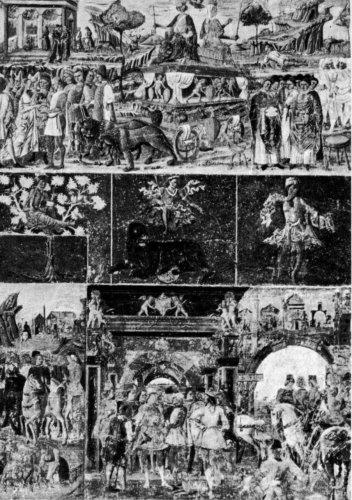

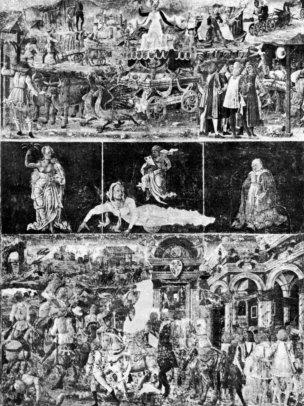

C’est l’unique cycle de fresques (complétées à la détrempe) qui subsiste de l’époque du duc Borso. Les auteurs sont les peintres de l’ « Officina ferrarese », Cosmè Tura, Francesco del Cossa et Ercole de’ Roberti, Baldassare d’Este, Lorenzo Costa, élève de Tura, etc.. Le salon, de 24 m. de long, 11 m. de large et de 7,50 m. de haut, produit un effet qui rappelle les grandes tapisseries utilisées pour décorer les palais princiers. Il est divisé en 12 sections (les 12 mois), dont 7 seulement restent intactes, divisées en 3 bandes horizontales : en haut les divinités sur des chars de triomphe, en bas des scènes de la vie de cour sous Borso d’Este ; au milieu les signes du zodiaque qui correspondent à chaque mois, entourés par 3 figures : les décans, personnification des étoiles fixes. La salle représente donc un système de relations astrales, lié à la tradition des calendriers astrologiques.

Le thème du cycle des mois était très répandu dans l’art du Moyen-âge : il mettait en rapport l’ordre cosmique sacré avec le travail agricole quotidien (Cf. dans la cathédrale de Ferrare la « porte des mois » conservée au Musée de la Cathédrale, et dans d’autres églises émiliennes). Dans l’art gothique et courtois, on y ajoute des scènes élégantes ou fantastiques ; dans le gothique international, il devient l’occasion de montrer le faste de la vie de cour, en contraste avec les peines de la vie paysanne, et l’activité politique ou les divertissements des familles régnantes (Voir aussi Pisanello) La poésie célébrait volontiers la suite des mois : par exemple Folgòre da San Gimignano (1275-1332) et Cenne della Chitarra (mort entre 1322 et 1336), auxquels se réfère Francesco Guccini dans sa Canzone dei dodici mesi (1972).

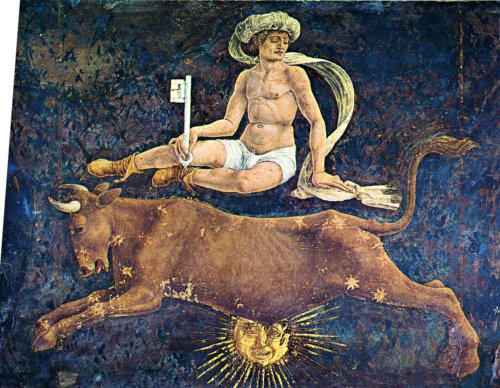

La source des Triomphes est le poème latin Astronomicon de Marcus Manilius (1er s. av.J.C.), dont on a retrouvé un manuscrit de Poggio Bracciolini de 1417 au monastère de San Gallo, enrichi de textes comme la Généalogie des dieux de Boccace (dont existaient 2 copies dans la bibliothèque de Borso), et évidemment avec une référence aux Triomphes de Pétrarque (commencés en 1337 à Vaucluse et terminés la veille de sa mort le 12 février 1374). À côté du char des dieux apparaissent les « enfants de la planète », c’est-à-dire les catégories de personnes qui, selon leur activité et leur tempérament, sont sous la protection et l’influence de la divinité.

Les signes du zodiaque sont au contraire d’origine égyptienne (entre le XXIIe et le XXIe siècles av. J.C.), complétés par les divinités grecques réélaborées par Teucro di Babilonia, puis l’astrologue arabe Albumashar (+886), lui même traduit en latin par Pietro d’Abano en 1293.

La bande inférieure est consacrée aux activités de Borso d’Este et de sa cour, de façon à exalter le sens de la justice du duc et les événements joyeux arrivés à Ferrare à cette époque ; ainsi les scènes chevaleresques, liées à la tradition française, sont peut-être à rapporter à une joute de 1464.

Le programme iconographique a sans doute été élaboré par Pellegrino Presciani, professeur d’astrologie à l’Université de Ferrare, bibliothécaire et surintendant aux Beaux Arts de la cour.

Ce cycle de fresques est significatif de la culture classique, chevaleresque, astrologique, littéraire des princes de Ferrare et de leur volonté de mobiliser les artistes pour leur faire célébrer le prestige de leur carrière politique. Le salon des mois est un bel exemple de manifeste politique en même temps que de culture artistique.

Commentaire (selon le n° du plan ci-contre) :

137 : Borso proclamé duc de Ferrare (attribué à Baldassare d’Este).

138 : cour du château d’Este.

139 : cavaliers (Cosmè Tura)

140 : Mois de Mars (Bélier) - Triomphe de Minerve (Cossa). Char tiré par 2 chevaux blancs ; sur le côté gauche, un groupe de sages lisant et discutant ; à dr., groupe de femmes en train de tisser.

141 : 1er, 2e et 3e décans : au centre, le Bélier surmonté du Printemps et de la Sagesse ; à g. la Paresse ; à dr. l’Activité (Cossa).

142 : En bas à dr., face à un élégant édifice avec des blasons, des « putti » et des médaillons, Borso administre la justice ; à g., le duc part à la chasse avec ses chiens et ses faucons sur un fond de paysage agreste et de paysans en train de tailler la vigne (L. Costa).

143 : Mois d’avril (Taureau) – Triomphe de Vénus (Cossa).. Char traîné par des cygnes, glissant sur les eaux d’un fleuve ; la déesse de l’Amour célèbre sa victoire sur Mars en armure enchaîné et agenouillé. Sur le fond, rochers fantastiques avec les Trois Grâces. Sur le pré au bord de la mer, lapins blancs, symboles de fertilité. Autour du char, des jeunes gens élégants font de la musique, parlent d’amour et s’embrassent ou s’étreignent.

144 : 4e, 5e, 6e décans : au centre, taureau surmonté d’un homme qui tient dans sa main droite la clé du Printemps ; à g. le Bonheur maternel ; à dr. la Débauche (Cossa).

145 : Borso part pour la chasse avec ses chevaliers ; couse du Palio de S. Georges à Ferrare, avec dames et chevaliers à la fenêtre. Au cours des fêtes, on faisait courir nus sur des ânes les prostituées, les nains et les juifs ; à dr. Borso donne une pièce de monnaie au bouffon de cour Scocola (Cossa).

146 : Mois de mai (Gémeaux) – Triomphe d’Apollon (Cossa). Au centre, le dieu qui tient en main un globe et un arc sur un char conduit par Aurore ; sur le fond les 9 Muses et troupe d’enfants joufflus ; de l’autre côté, symboles liés au culte du dieu.

147 : 7e, 8e, 9e décans : au centre, les Gémeaux surmontés par un homme à genoux qui écoute un joueur de flûte ; à g. un homme enseigne à un jeune homme les règles de la poésie et de la musique ; à dr. un homme muni d’un arc et de 3 flèches montre des fleurs et des fruits dans les plis de son manteau (Cossa).

148 : scènes de moissons et de chasse (Cossa).

149 : Chevaliers avec des drapeaux (Tura ? Baldassare d’Este ?)

150 : Mois de juin (Cancer) – Triomphe de Mercure (attribué à un anonyme surnommé le « Maître aux yeux ouverts ») : au centre le dieu (char traîné par 2 aigles) ; à g. les marchands et les musiciens ; à dr. magasins de chaussures et mercerie. ; un loup et un singe (symboles du commerce) ; la nymphe Io transformée en génisse, Argus décapité.

151 : 10e, 11e, 12e décans : au centre le Cancer (une langouste) surmonté par la Justice qui juge une âme de forme humaine ; à g.la Malchance (ou la Folie ?) ; à dr. le Vol (même peintre que 150).

152 : Borso et son cortège ; le duc va recevoir un cadeau ; les travaux des champs en juin aux environs de Ferrare et du Pô ; soldats à pied et à cheval (même peintre).

153 : Mois de juillet (Lion) – Triomphe de Jupiter (même peintre ?) : au centre Jupiter et Cybèle (déesse de la fécondité) traînés par 2 lions ; à g. un mariage, peut-être celui de Blanche, soeur de Borso, avec Pic de la Mirandole ; à dr. moines qui entonnent une musique guerrière et chevaliers armés qui se préparent à aller combattre les Turcs en Orient.

154 : 13e, 14e, 15e décans : au centre le Lion surmonté par un homme qui symbolise le Pouvoir ; à g. la Modération dans le commandement, aplatie dans les branches entre un chien et une tourterelle ; à dr. l’Avidité (De’ Roberti ?).

155 : au centre, Borso reçoit une feuille d’un paysan ; à g. le duc regarde des paysans qui travaillent le chanvre ; à dr.le duc à cheval sous une arcade avec 4 cavaliers (Tura ? Costa ? Cossa ? autre ?).

156 : Cortège dans le château (Cossa ? Maître aux yeux ouverts ?).

157 : Mois d’août (Vierge) – Triomphe de Cérès (Tura ?) : au centre Cérès (Déméter), déesse des moissons, sur un char traîné par des dragons et l’enlèvement de Proserpine (Perséphone), sa fille, par Pluton dieu de l’agriculture et de la richesse, et ses demoiselles d’honneur qui se lamentent ; à g. le Labour ; à dr. la Moisson.

158 : 16e, 17e, 18e décans : au centre une figure masculine qui symbolise le Calcul ; à g. la Providence ; à dr. la Prière ou la Gratitude (Tura).

159 : Borso reçoit un message d’un envoyé de Bologne ; le duc avance à cheval vers un palais ; des paysans font piétiner les gerbes par des chevaux (Tura).

160 : Mois de septembre (Balance) – Triomphe de Vulcain (Tura) : au centre le dieu Vulcain sur le char de la Sensualité traîné par des singes ; à g. la Forge de Vulcain et le Cyclopes au travail ; à l’entrée de la Forge, un écusson avec Romulus et Remus allaités par la louve ; à dr. scène érotique : l’accouplement de Mars avec la nymphe Ilia d’où naîtront, selon Ovide (Métamorphoses XIV), les deux jumeaux fondateurs de Rome.

161 : 19e, 20e, 21e décans : au centre la Balance surmontée par une femme à genoux, peut-être la Chasteté ; à g. la Pureté ; à dr. la Licence des moeurs (Tura e De’ Roberti).

162 : Borso reçoit un patricien vénitien, peut-être Paolo Morosini envoyé pour discuter de la question des frontières du Polesine de Rovigo ; à dr. départ pour la chasse. Sur le fond, vendanges.