Histoire des régions

Emilia-Romagna

I.- Une unité aux aspects multiples.

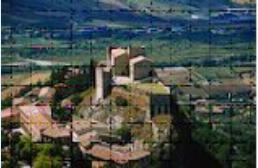

Il est difficile d'écrire une histoire de l'Émilie-Romagne, tout simplement parce que apparemment l'Émilie-Romagne n'existe pas en tant qu'unité régionale. Elle est le résultat d'un regroupement arbitraire de villes ou d'Etats, qui remonte au moins à la domination pontificale et en tout cas à l'occupation napoléonienne : Plaisance (Piacenza), rattachée à un Duché de Parme qui ne se sent pas émilien et regarde plutôt de l'autre côté du fleuve vers Milan, Crémone et Mantoue (Mantova) ; le duché de Modena et Reggio, toujours méfiant vis-à-vis de la « capitale » Bologne et qui ne s'estime séparé de Mantoue que par une bizarrerie administrative ; Ferrare, capitale très raffinée d'un autre duché isolé à proximité du delta du Po, celui des Este ; et puis la ou les Romagne, celle de Ravenne, ancienne capitale de l'Empire byzantin en Italie, celle de Faenza, petite Athènes, de Imola, de San Marino, etc. En somme un vêtement d'Arlequin plus qu'une véritable unité, non pas une capitale entourée de villes secondaires mais une série de petites ou grandes capitales, dont chacune a ses traditions, ses écoles artistiques, son dialecte.

Et pourtant, beaucoup d'éléments assurent une unité plus profonde de cette mosaïque, et d'abord des origines lointaines communes : toute la région a été peuplée successivement par les Villanoviens (IXe-VIIIe siècles av.J.C.), puis par les Etrusques, les Celtes (gaulois), les Romains, et tous ont dû affronter ensemble une même terre, comprise entre le fleuve et la montagne, entre les eaux stagnantes et les collines, souvent ravagée par les crues, sources à la fois d'une immense fertilité et richesse agricole et de destructions que les Emiliens ne purent combattre qu'en apprenant à travailler ensemble. C'est ainsi que la Pax romana, avec ses travaux de drainage et sa division des terres en propriétés bien délimitées par la « centuriation », fit de l'Emilie une des plus riches régions italiennes. Puis, après la désolation qui suit la chute de l'Empire romain, du Ve au XIIe, où le Pô regagne les terres irriguées et drainées et où Saint Ambroise ne voit que « cadavres de villes à moitié détruites », les Emiliens durent se regrouper autour des paroisses et des abbayes pour vaincre à nouveau le fleuve et combattre les bois qui s'étendent, les ours, les loups et les sangliers, établissant une forme de propriété collective qui laisse des traces profondes dans le réseau de coopératives socialistes, communistes ou catholiques, sans briser pour autant l'esprit d'initiative individuelle ; même le fascisme prit en Emilie une forme spécifique ( cf le film de Bertolucci, Novecento ).

Le nom (Romagna) de la région de Rimini (Ariminum), Faenza (Faventia), Imola (Forum Cornelii), Forlì(Forum Livii) remonte à l’invasion lombarde au début du VIIe siècle, qui sépara la terre des Longobards(Langobàrdia -> Lombardia) de la partie restée fidèle à l’empire byzantin et héritant de la traditionromaine (la Romandiola = terre résiduelle des Romains -> Romagna).

Une autre caractéristique fait l'unité de l'Emilie : c'est une voie de passage obligatoire Est-Ouest et Nord-Sud, par le fleuve, puis par la Via Emilia que doublent aujourd'hui chemins de fer, routes et autoroutes. Tous les envahisseurs, tous les commerçants sont passés par là et tous ont laissé des traces particulières qui modèlent le caractère et les modes de vie des Emiliens. La cuisine, par exemple, reflète bien une unité derrière la diversité des invasions : terre de pain (et de pâtes) et de vin (le Lambrusco est le labrusca vitis agrestis des Romains, le Trebbiano est le Trebulanus des légionnaires et le Sangiovese remonte à une antiquité païenne ; depuis toujours, la vigne se mêle à l'orme en Emilie) ; mais l'élevage du porc est d'origine celtique et longobarde, tandis que le mouton est de tradition byzantine, et la cuisine pourrait tracer un itinéraire historique tout à fait précis, de tous les accommodements, de la viande de porc à celle du poisson assorti de tomates et des anguilles de Comacchio que l'on mange avec la polenta venue de Vénétie, jusqu'à l'habitude d'ajouter du citron dans les potages comme le faisaient autrefois les marins et voyageurs byzantins.

C'est encore cette diversité qui fait paradoxalement l'unité culturelle de la région par une assimilation et un mélange de toutes les connaissances et de toutes les traditions apportées par les peuples ou les armées qui passèrent par là, mercenaires venus d'Orient, Exarques byzantins de Ravenne, marchands toscans, moines des trois grands monastères de Bobbio, Nonantola et Pomposa qui conservent les oeuvres de la culture grecque et romaine dont la Ravenne impériale parle encore la langue et dont Bologne recueille l'héritage en créant en 1088 la première Université européenne (image ci-contre) qui attira aussitôt de jeunes étudiants venus de l'Europe entière et qui créa ensuite des antennes dans toutes les villes émiliennes. L'Emilie est terre d'intellectuels, de poètes (Giosuè Carducci), de peintres (de Vitale da Bologna à Giorgio Morandi), de cinéastes (Bertolucci, Fellini, Bellocchio, Avati, Antonioni), de musiciens (Verdi à Busseto, Rossini à Lugo). Mais c'est aussi une terre qui reste profondément liée à ses traditions paysannes et qui sait les mettre en valeur dans ses musées où l'on conserve la mémoire des outils, des techniques de civilisations que l'industrie et le boom de la motorisation (l'Emilie est aussi terre d'automobile) n'ont pas totalement fait disparaître.

L'Emilie demande à être découverte dans cette diversité : il faut pouvoir flâner dans les centre-villes, découvrir les Villanoviens, les églises romanes, les monastères bénédictins, les traditions paysannes, et bien sûr l'agriculture (du porc au fromage et au vin), la gastronomie, les paysages si divers (du delta du Po aux collines de l'Apennin et à la mer Adriatique), la chanson émilienne qui exprime parfaitement tout cela, de l'ancienne chanson populaire dialectale à celle de Francesco Guccini, un des plus importants « cantautori » (Auteur-compositeur-interprète) de l'Italie contemporaine.

II.- Des origines aux Romains.

1) Après la dernière glaciation, la plaine se couvre de forêts (Chênes, ormes, tilleuls, frênes, dans les zones sèches, saules, aulnes, peupliers blancs dans les zones humides, cannaie dans les « valli » et le delta). Un premier peuplement humain, à partir du Vème millénaire, défriche les forêts et installe dans les clairières une économie agricole (culture de céréales, lin, haricots, vigne) et pastorale (bovins, porcs et moutons), surtout le long des cours d'eau, dans des villages sur pilotis, de cabanes de paille et de boue séchée :

* Néolithique moyen (IVème millénaire) : vases à bouche carrée ; Cf. la Vénus de Chiozza du Néolithique (ci-dessus).

* Enéolithique (Vers 2000) : Métallurgie du bronze (armes et ornements mais aussi outils de travail, haches pour le déboisement) ; développement de la charrue et du tissage; utilisation du cheval pour les chars de guerre à partir de 1500 av.J.C. ; apparition des terramares, villages protégés par des digues de terre, dont le nom dérive de « terra marna » en dialecte émilien = terre grasse), entre 1700 et 1200 av.J.C. (à droite, terramare reconstruite de Montale Rangone - Musée de Modena)

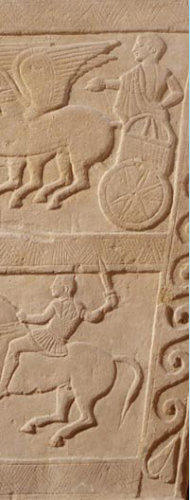

2) A l'âge du fer (IXème s.) : culture « villanovienne »(d'un groupe de tombes découvert en 1853 dans le village de Villanova, près de Bologne, par Giovanni Gozzadini). Bologne apparaît comme le centre d'une vaste aire qui va de la Romagne au Latium septentrional, comportant un ensemble de villages riches et pacifiques (on ne trouve ni armes ni armures dans les tombes, mais un seul instrument métallique, une petite lame de bronze en forme de demi-lune, appelée « rasoir » mais dont on ignore l'usage). On ne connaît des Villanoviens que ce que nous disent les objets retrouvés dans les tombes : urnes en argile ou en bronze qui renfermaient les cendres et les os brûlés des défunts, quelques figurines de terre cuite, des bijoux ornés d'ambre de la Baltique, des vases avec une coupe hémisphérique et un manche recourbé importés d'Europe centrale (la capeduncola. Cf. image ci-contre) ; on a pu aussi se représenter leurs cabanes (Cf. image de droite). On imagine les Villanoviens comme un peuple d'agriculteurs, de forgerons et de potiers, commerçant avec l'Europe, l'Etrurie et le Moyen-Orient (scènes figuratives sur les vases à partir de 550) ; l'introduction du tour (seconde moitié du VIème s.) leur permit de produire plus que le nécessaire et d'exporter. Vers la fin de l'ère villanovienne, l'inhumation remplace la crémation et le cheval devient le signe de richesse (présence de mors en bronze dans les tombes les plus riches).

(Voir les Musées archéologiques : Bologne, Modena, Verucchio, etc. Cf. Musée villanovien de Verucchio, ci-dessus)

3) La fusion avec les Etrusques (vers 550) : les villages de cabanes disparaissent pour laisser place à une ville, Fèlsina (fondée selon la légende par Ocnus, fils du Tibre et de la nymphe Manto). Plus que d'une conquête, il s'agit d'une fusion entre deux peuples probablement proches. D'autres villes se développent : Marzabotto, Spina, grand marché maritime par où passe l'exportation des produits grecs vers l'Italie du Nord (Cf. image de la Nécropole étrusque Nord de Marzabotto). Et les Étrusques forment une « dodécapole » à l’image de celle de Toscane : c’est l’Étrurie padane.(Voir les petits Bronzes étrusques du Ve siècle av.J.C. du Musée archéologique de Bologne).

4) L'invasion celte (milieu du IVème s.) : deux tribus de Celtes (leur nom en langue celte signifiait « le peuple secret ») ou « Gaulois » (ou « galatai », du grec gal qui désignait la couleur blanc de lait de leur peau), les Boïens et les Senones, venus du Haut Danube, envahissent la région au début du IVe siècel av.J.C. ; ils font vivre leur première guerre à ces peuples pacifiques. Les Gaulois nous sont décrits comme hirsutes, roux, irascibles et sentant mauvais (« ils ne se lavaient jamais », dit Strabon) ; ils ont par ailleurs l'habitude de couper la tête de leurs ennemis et de la suspendre à la crinière de leurs chevaux. Les Etrusques procédaient par affaires et mariages, les Gaulois par l'épée et ils l'emportèrent facilement sur des adversaires peu préparés à la guerre, ce qui engendra beaucoup de légendes et de mythes sur la cruauté des Gaulois. Ils saccagent donc la région, descendent jusqu'à Rome que Brennus pille en 390 av.J.C. Les Etrusques quittent les villes, ce fut la décadence de la métallurgie et du commerce. Les Gaulois ne laissent de traces que dans la langue (le « bona » de la future Bononia, Bologne, viendrait d'un mot celte signifiant « ville »; les fleuves Reno et Savena devraient leur nom au Rhin et à la Saône) et dans le caractère des Emiliens, surtout des Bolonais : amour du jeu, pratique de la farce, individualisme... (Cf. Le Galate mourant, copie romaine d’une statue grecque de 230/220 av.J.C., Musée du Capitole).

5) La colonisation romaine (IIIème s. av.J.C.) : Après avoir vaincu les Étrusques en 295 av.J.C., en 268, les Romains fondent Arminium (Rimini), reliée à Rome par la Via Flaminia, et en 218 les colonies de Crémone et de Plaisance où habitaient environ 12000 colons et qui résistèrent aux Gaulois alliés aux Carthaginois d'Hasdrubal en 207 av.J.C. Les Carthaginois refoulés (fin de la seconde guerre punique en 202 avant la destruction de Carthage en 146) et les Gaulois vaincus (en attendant le début de la conquête de la Gaule par César en 58 av. J.C.), les colons latins partis d'Italie centrale occupent l'Emilie, fondent successivement Bononia (189 av. J.C., 3000 colons), Forum Livii (Forlì, 188), Reggio et Imola (187), Mùtina (Modena) et Parma (183), et se répartissent les lots de terre qui leur ont été assignés. En 187 av. J.C., le Consul Marcus Emilius Lepidus fait construire de Rimini à Plaisance une route qui porte son nom, la Via Emilia (Voir à gauche la via Emilia sur le Pont de Tibère à Rimini).

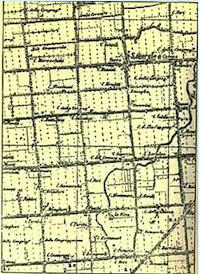

C'est à partir de ce moment que le paysage agraire émilien se transforme pour prendre à peu près son aspect actuel : par une série de drainages et de lotissements, l'espace rural est organisé sur la base de grands carrés de 714 M. de côté (= 200 arpents ou 25 ares = 200 journées de labour) subdivisés en 100 parcelles de 2 arpents (« centuriation ». Ci-contre un exemple près de Cesena). Cela amena en Emilie des dizaines de milliers de familles qui pratiquent la culture des céréales et de la vigne mariée aux arbres, l'élevage de porcs facilité par la persistance du chêne et, dans les collines, du mouton dont la laine alimente la fabrication de tissus vendus sur les marchés de Plaisance et Modène.

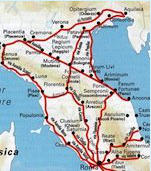

Une structure de routes en forme de peigne part de la Via Emilia et restera la base de la division territoriale actuelle. En 132 av. J.C., est ouverte la Via Popilia qui unit Rimini à Ravenne et à Aquileia en suivant la côte. Sur la côte adriatique, à côté de Spina, les Romains développent la ville et le port de Ravenne (qui est sous Auguste le siège principal de la flotte de la Méditerranée orientale) et creusent un réseau de canaux navigables dont le principal fut la Fossa Augusta entre Ravenne et Adria (Cf. ci-contre les principales voies consulaires romaines de la région).

Les villes émiliennes et en particulier Bologne devinrent donc prospères, échappant presque toujours soit aux invasions barbares (les Cimbres sont arrêtés par Marius à Vercelli en 101 av. J.C.) soit aux troubles de la guerre civile qui suit la mort de César, jusqu'à l'établissement de la paix d'Auguste qui prend le pouvoir en 31 av.J.C. Bologne devient alors une des plus grandes villes de la Cispadania : elle possède des égoûts, un aqueduc qui apporte l'eau du torrent Setta par une galerie de 20 kilomètres et un important réseau de tuyaux de plomb, des thermes ; les rues, dont la Via Emilia, sont pavées ; et après l'incendie de 53 ap. J.C., Néron donne une importante subvention pour reconstruire la ville ; il y gagna une statue de marbre blanc qui le représente en Alexandre le Grand avec une cuirasse et une épée ; lorsqu'il fut devenu un empereur tyrannique, les bolonais, en signe de protestation, lui coupèrent le nez !

La réorganisation administrative de 215 ap. J.C. partage le territoire entre une partie occidentale (Aemilia) et une partie orientale (chef-lieu Ravenne) qui commande aussi l'organisation ecclésiastique avec les deux sièges archiépiscopaux de Milan et de Ravenne.

Le déclin de la région fut contemporain de celui de l' Empire romain à partir du IVème siècle. Les villes se réduisent, plusieurs sont abandonnées, la surface des zones cultivées diminue, les eaux envahissent à nouveau les terres autrefois drainées, les bois gagnent du terrain. La vie se concentre souvent autour des paroisses et des trois grands monastères bénédictins, dont Pomposa.

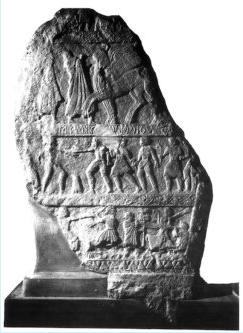

ART : Des monuments romains il ne reste pratiquement aucune trace, sinon les fondations du Théâtre de Bologne récemment découvertes (Cf. image de gauche), et des restes de quelques villes dont Mùtina (Modena. Cf. image de droite.). Des oeuvres d'art nous sont parvenues de nombreuses pierres tombales portant souvent des portraits en relief du défunt et quelques sarcophages dont les bas-reliefs préfigurent les volumes de la sculpture romane de Wiligelmo.

III.- Les invasions barbares, le Haut Moyen-âge.

A partir du IVe siècle, la plaine du Pô devient le centre stratégique de l'Empire romain menacé par les populations barbares venues du Nord. Les villes s'entourent de murailles, et abandonnent la campagne environnante. Un autre changement du paysage urbain réside dans la construction d'églises. La persécution de Dioclétien en 304 est la dernière ; elle vaut le martyre à Vitale et Agricola (Bologne) (Cf. Bas-relief Vitale et Agricola à côté du Christ - Santo Stefano, Bologna). En 313, l'empereur Constantin accorde la liberté de culte aux chrétiens ; l'Emilie est placée sous la juridiction de l'évêque de Milan, Ambroise ; les évêques de Bologne, Zama, Félix puis Pétrone de 431 à 450 assurent la direction à la fois spirituelle et administrative de Bologne.

Les invasions ravagent l'Italie : en 402 et en 408, Alaric, roi des Wisigoths, franchit les Alpes avec des guerriers alémaniques venus de Scandinavie. L'empereur Honorius transfère de Milan à Ravenne la capitale de l'Empire romain d'Occident. En 452, Le Pape Léon I le Grand arrête Attila et les Huns sur les rives du Mincio. En 476, c'est à Ravenne que le roi goth Odoacre dépose le dernier Empereur d'Occident, Romulus Augustule, et se proclame roi d'Italie. Il est détrôné en 493 par Théodoric, roi des Ostrogoths, qui règne jusqu'en 526, rêvant de reconstituer un grand empire (Ci-contre, Odoacre et Théodoric, Chroniques de Nuremberg, XVe siècle).

C'est Byzance qui reprend alors l'initiative, sous la direction de l'Empereur Justinien, et à partir de 535 l'Emilie est mise à sac par la guerre entre les grecs de Byzance et les Goths qui sont vaincus en 553. Ravenne reste la capitale de l'Empire romain d'Occident, un exarque exerce le pouvoir au nom de l'Empereur d'Orient. Ferrare et Comacchio se développent comme bases défensives de l'Empire.

En 569, les Longobards, venus d'Europe centrale, s'emparent de la Lombardie, établissent leur capitale à Pavie et descendent vers Ravenne à travers l'Emilie ; malgré leur victoire de 643 sur les Grecs, ils s'arrêtent sur le Panaro, entre Modène et Bologne qui devient la forteresse avancée de l'Empire byzantin. En 727, les Longobards, convertis au christianisme (ils étaient jusqu'alors ariens, disciples du prêtre Arius) et profitant d'une querelle entre Rome et l'Empereur byzantin Léon III à propos du culte des images saintes, reprennent l'offensive et guidés par Liutprand, Ilprand et Astolphe, conquièrent successivement Bologne puis Ravenne en 751 : c'en est fini de l'Empire byzantin en Italie (Cf. carte Longobards en bleu et Byzantins en orange). La paix lombarde dure jusqu'en 774. Outre les villes, les Longobards développent les centres monastiques de Nonantola, Bobbio et Pomposa. Le territoire s'organise autour d'environ 300 paroisses (la pieve) qui encadrent un espace rural articulé en grandes propriétés (curtes) et en petits regroupements paysans (missae).

Contre les Longobards qui refusent la donation de l'exarchat de Ravenne au Pape par le roi franc Pépin le Bref, le pape Adrien I fait appel aux Francs. Charlemagne défait le roi longobard Didier à Pavie en 774 et confirme la remise au Pape de Bologne et de l'exarchat. En 786, il participe à Bologne aux cérémonies en l'honneur des saints Vitale et Agricola dont il prélève quelques reliques transportées à Clermont. Le jour de Noël 800, Charlemagne est couronné Empereur à Rome par le Pape Léon III (Cf. miniature ci-contre). La dynastie carolingienne s'éteint en 888 avec la mort de Charles le Gros ; l'Emilie est rattachée au Royaume d'Italie dont Béringaire I a été proclamé roi ; la couronne impériale revient aux empereurs de Germanie qui instituent le Saint Empire Romain germanique en 962 (dynastie saxonne des Othon) et s'emparent de la couronne d'Italie après la mort de Béringaire.

L'Emilie entre alors, comme toute l'Italie, dans une période très trouble, pendant laquelle les pouvoirs se partagent entre les représentants de l'Empereur, les évêques qui jouent un rôle grandissant et les premières formes d'organisation municipale. L'Emilie est au coeur de la querelle des investitures entre le Pape et l'Empereur, qui culmine en 1077 à Canossa (Cf. image de gauche), – fief de la Comtesse Mathilde de Toscane (1046-1115), Vice-Reine d'Italie (portrait ci-dessous) –, où l'Empereur Henri IV doit se soumettre au Pape Grégoire VII (27 janvier) (Cf. estampe XIXe siècle). Cependant les villes sont sorties de la grande crise du Haut Moyen-Âge, le commerce reprend, elles se repeuplent ; à côté de l'aristocratie féodale commence à se constituer une petite bourgeoisie de commerçants et de petits entrepreneurs (transport de sel à Comacchio ...), et d'une couche de notables liés soit à l'autorité de l'Evêque, soit à une grande famille féodale (propriétaires terriens venus habiter en ville, riches marchands, juges, notaires). L'Université de Bologne est créée officiellement en 1088. Tout est en place pour le futur développement des communes ; symboliquement, en 1115, à la mort de Mathilde, dernière représentante du pouvoir impérial à Bologne, le peuple bolonais détruit la forteresse impériale (la Rocca), brûle les rôles des impôts qui devaient être payés au souverain et en conséquence suspendent les paiements

ART : 1) Basiliques et mosaïques byzantines de Ravenne. Cf. fiche sur Ravenne

2) Premier développement des abbayes bénédictines. Cf. fiche sur Pomposa

3) Des Longobards, il reste peu de choses dans les constructions (Cf. fiche sur San Petronio à Bologne), mais quelques traces dans le dialecte déjà relevées par Dante dans son De vulgari eloquentia.

4) Références au passage de Charlemagne.

IV. - L'âge des Communes et des Seigneuries (XIème-XVème siècles).

1) L'affirmation des Communes contre l'Empire avec l'appui de l'Eglise.

Dans ce contexte de reprise économique et d'accroissement démographique, les nouvelles institutions communales se mettent en place. En 1116, un an après l'incendie de la forteresse, l'Empereur Henri V, venu avec son armée pour punir les rebelles, préféra traiter avec les envoyés de Bologne, deux juristes de l'Université, Alberto Grasso et Ugo di Ansaldo, et reconnaître formellement la Commune libre à laquelle il accorde de solides garanties : protéger les citoyens de toute attaque et de la concurrence des marchands toscans, droit de pâturage sur les terres impériales, réduction du tribut à payer lorsque l'Empereur descendrait en Italie. Des consuls sont élus directement par le peuple réuni en assemblée (l'arengo) à partir de 1123, en contact étroit avec l'évêque et les familles les plus nobles. La même évolution se produit dans les autres villes émiliennes.

En 1158, l'Empereur Frédéric I de Souabe dit le Barberousse (1122-1190) convoque près de Plaisance à Roncaglia une diète par laquelle il annule les fondements juridiques de l'autonomie communale et réaffirme les droits souverains de l'Empereur, en s'appuyant sur la norme du droit romain selon laquelle « quod principi placuit legis habet vigorem » (ce qui plait au prince a force de loi) ; il se fait aider par les juristes de l'Université de Bologne, Bulgaro, Martino et Jacopo. Contre le pape Alexandre III, Barberousse fait élire un antipape Victor IV ; il fait raser les murailles, combler les fossés des villes émiliennes et impose des amendes.

En 1164, Bologne et Plaisance se rebellent ; le podestat de Bologne, nommé par l'Empereur, est assassiné avec ses fidèles. En 1167, les villes d'Emilie (sauf Parme qui rejoint le parti impérial) adhèrent à la Ligue lombarde née en décembre 1167 à l'initiative de l'évêque de Milan, Galdino. Les villes mobilisent tous les hommes de 18 à 60 ans et reconstruisent leurs murailles. Les armées de la Ligue triomphent des armées impériales à Legnano en 1176 (Ci-joint : Massimo d’Azeglio, La bataille de Legnano, 1831) ; l'Empereur Barberousse doit se soumettre au Pape Alexandre III en 1177 (paix de Venise) et reconnaître la Ligue et le droit d'élection des magistrats locaux à la paix de Constance en 1183. En 1201, le pape Innocent III obtient de l'empereur Othon IV la reconnaissance des droits de l'Eglise sur les terres de Mathilde de Canossa et sur celles qui avaient été concédées par Pépin le Bref, Bologne, la Romagne, Rimini. Le conflit entre les Communes et l'Eglise d'une part, l'Empereur de l'autre s'achève en 1249 par la défaite impériale à la bataille de Fossalta sur le Panaro et par la capture du roi Enzo, fils de Frédéric II, qui fut emprisonné dans le palais qui porte son nom où il mourut le 14 mars 1272 ; le dernier descendant de Frédéric II, Manfred, est tué à la bataille de Bénévent en 1266. Les guelfes l'emportent dans les villes émiliennes ; de nouvelles lois organisent les communes, favorisant le rachat des sefs de la glèbe.

2) Les institutions communales et le passage aux Seigneuries.

La commune repose sur l'organisation des corporations (le arti), dont les boutiques ou ateliers donnent leur nom aux rues : degli Orefici (bijoutiers), delle Drapperie (drapiers), dei Falegnami (menuisiers), dei Pignattari (potiers), etc. Les corporations des marchands et des changeurs étaient les plus puissantes. À Bologne par exemple, à la fin du XIIIème siècle, il y avait 615 personnes inscrites à la corporation des changeurs et 300 à celle des marchands ; les merciers étaient 205, les tailleurs, qui travaillaient beaucoup pour les étudiants, 800 ; les cordonniers étaient au nombre de 2260, 21% de tous les inscrits des corporations qui participaient à la vie politique ; les notaires étaient passés de 4 en l'an 1000 à 1300 à la fin du XIIIe siècle. La loi interdisait la formation de corporations aux meuniers, boulangers et marchands de fruits et légumes : on craignait qu'ils ne forment un « cartel » qui aurait le pouvoir d'affamer la population ; il en était de même des charretiers et mariniers qui auraient pu bloquer l'approvisionnement de la ville.

Parmi les communes émiliennes, aucune n'exerce une nette domination politique ; même de petites villes comme Reggio, Imola, Cesena parviennent à maintenir leur indépendance. La règle est que chacun est l'ennemi du voisin et l'allié potentiel de celui qui se trouve de l'autre côté du voisin. Ce n'est que peu à peu que Bologne prendra une relative position de premier plan.

Le Pô concentrant le plus grand flux de trafics, Ferrare, point clé du fleuve, se développe plus vite, tandis que les villes de la Via Emilia se relient au Pô par des canaux navigables, créant de nouveaux cours d'eau, rendant possible la bonification des terres, fournissant de l'énergie aux moulins et aux usines textiles et métallurgiques.

À partir du XIe siècle, la mer s'éloigne de Ravenne, Venise prend le contrôle de la mer, Ferrare celui du Pô et Ravenne passe de 6000 habitants au Ve siècle à un peu plus de 10000. Parme et Plaisance (commerce et banque) sortent de leur déclin. Chaque ville développe une forme spécifique de production agricole et artisanale : fromages à Plaisance, laine et élevage à Parme et Modène, fruits à Pomposa, grains, lin, chanvre et cuir à Ferrare.

Dès le XIIIe siècle, les luttes internes font évoluer les institutions communales vers des formes de gouvernement seigneurial : les Este à Ferrare à partir de 1264 (qui donnent à la ville un rôle politique de grande importance et en font une des cours les plus raffinées), les Da Polenta à Ravenne, les Malatesta à Rimini, les Manfredi à Faenza, les Ordelaffi à Forlì, les Visconti de Milan à Plaisance et Parme, à Bologne les Pepoli puis les Bentivoglio (qui y gardent le pouvoir de 1443 à 1506), après des luttes meurtrières entre les Geremei et les Lambertazzi, et jusqu'à ce que le Cardinal Albornoz y réaffirme en 1353 la souveraineté pontificale, en attendant l'annexion définitive en 1506.

ART : 1) Les grandes basiliques romanes : Modène en 1099 (Architecte : Lanfranco, sculpteur : Wiligelmo), Plaisance (1122, sculpteur : Niccolò), Ferrare (1135), Parme (Dôme et baptistère, 1196 : architecte Benedetto Antelami), Bologne (San Domenico, 1228 et San Francesco, 1236).

2) Les édifices civils communaux : Palais communal de Modène (1194), etc. ; château des Este à Ferrare (1385)

3) Agrandissement des murailles extérieures (Bologne, 1374, qui ne seront détruites qu'au XXème siècle).

4) Apparition d'écoles de peinture émiliennes, d'inspiration diverse (de Giotto à Byzance) : Giovanni da Rimini, Niccolò et Vitale da Bologna, Giovanni da Modena ...

5) Nouvelles églises de style gothique : San Petronio à Bologne (1390, architecte : Antonio di Vincenzo).

6) Arrivée d'artistes de l'extérieur au XVème siècle. Architectes : Leon Battista Alberti, à Rimini (Temple des Malatesta, 1450) et à Ferrare (Clocher de la cathédrale), Biagio Rossetti à Ferrare (1492), Giuliano da Maiano à Faenza (Cathédrale, 1474). Peintres : Piero della Francesca (Rimini, Ferrare), Van der Weyden (Ferrare). Sculpteurs : Jacopo della Quercia (Bologne : portail de San Petronio).

7) Développement des grandes écoles de peinture locales : à Ferrare, Cosmè Tura (1430-1495), Francesco del Cossa (1436-1478), Ercole dei Roberti (1456-1496).

8) Développement des Universités (Ferrare, 1391) et des bibliothèques.

V.- Domination pontificale et duchés du XVIe au XVIIIe siècle.

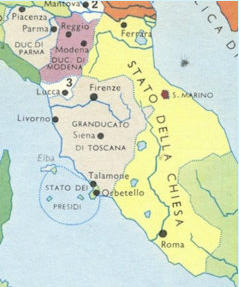

Le pape Jules II (1443-1513 - Son portrait par Raphaël de 1511-1512) entre à Bologne en 1506 ; les Etats de l'Eglise s'étendent donc à toute la Romagne ; Bologne perd l'autonomie que lui assurait le concordat passé avec le pape Nicolas V en 1477 (politique étrangère au pape, contrôle de l'administration civile et des finances aux magistrats bolonais) ; les provinces de Plaisance et de Parme sont érigées en duché en 1545 pour le fils du pape Paul III, Pier Luigi Farnese ; au nord, le duché de Ferrare (famille d'Este) reste la seule grande unité indépendante, qui a connu son siècle d'or au XVIè siècle, mais en 1598 il est amputé de Ferrare dévolue à l'Eglise et se voit réduit à Modène et Reggio ; les villes de l'Etat pontifical, même Bologne, sont réduites au rang de légation provinciale (Ci-dessus, États de l’Église à partir de 1598).

L'économie connaît cependant une expansion dans la seconde moitié du XVIè siècle, grâce au développement d'une industrie manufacturière : travail de la soie à Reggio, Plaisance, Bologne ; chanvre à Cento, lin à Faenza et Lugo, teinture des tissus à Forlì. À partir de 1620 commence le déclin de l'industrie, l'agriculture devient l'activité la plus importante de la région : élevage (bovins, porcs) et donc production de fromage et charcuterie, viticulture, pomme de terre à partir de 1768, maïs dès la fin du XVIIè siècle, qui marque la fin du système de la jachère, rizières au XVIIIè siècle ; le mûrier se développe en liaison avec l'élevage du ver à soie ; la plantation d'arbres mêlés à la vigne en rangées alternant avec les terres labourées reste une caractéristique du paysage agraire émilien, héritage de la colonisation romaine (arbres plantés en ligne le long des fossés et des chemins qui séparaient les lots). Seule l'industrialisation qui gagne les campagnes au XXè siècle réduit la surface de « piantata » de 500.000 à 200.000 hectares, et développe les cultures les plus sûres à la vente : fruits et légumes.

La propriété de la terre se concentre entre les mains des nobles et des organismes ecclésiastiques qui font travailler leurs terres à des métayers dont le nombre ne diminuera qu’après la seconde Guerre Mondiale, passant d'environ 3/4 des entreprises agricoles à 1/4. Au XVIIIè siècle se développe dans les campagnes une bourgeoisie rurale (anciens administrateurs de propriétés nobiliaires ou ecclésiastiques, marchands ayant acheté des terres, paysans enrichis par la culture du ver à soie et une petite industrie manufacturière à domicile).

Dans la basse plaine apparaît un autre paysage agraire, fruit lui aussi d'un immense travail de bonification : encore aujourd'hui l'étendue plate des champs n'est interrompue que par les digues des fleuves et des canaux qui dépassent souvent en hauteur les maisons, et par les rangées de peupliers qui en consolident le sommet. Au Moyen-âge, les Bénédictins puis les communautés paysannes avaient déjà entrepris un travail de récupération des terres envahies par les eaux stagnantes. Les Este poursuivront leur oeuvre à partir du XVIe siècle, poussés par les grands propriétaires fonciers dont les récoltes étaient compromises par l'indiscipline torrentielle des fleuves accrue par les déboisements en montagne.

ART :

1) Dès 1506, Jules II commande à Michelange une grande statue en bronze pour la façade de San Petronio ; elle sera détruite par les Bolonais lors d'un bref retour au pouvoir des Bentivoglio avec l'aide de Louis XII (1511). Les papes , qui souhaitent imposer un style italien/romain, font venir des artistes de Toscane et de Rome (Raphaël envoie sa Sainte Cécile en 1514).

2) C'est dans ce contexte que mûrissent les grands peintres émiliens des XVIè et XVIIè siècles : Antonio Allegri, dit le Corrège (Correggio), 1489-1534, à Parme et Girolamo Francesco Maria Mazzola, dit le Parmesan (Parmigianino), 1503-1540, à Parme, les maîtres du maniérisme émilien (cf fiche). Ils seront suivis par les trois cousins Carracci (les Carrache), Annibal (1560-1609), Louis (1555-1619) et Augustin (1557-1602), actifs à Bologne, par Guido Reni, dit le Guide (1575-1642) à Bologne, Francesco Barbieri, dit le Guerchin (1591-1666), maître de l'académisme, Domenico Zampieri dit le Dominiquin (1581-1641).

3) Le XVIIIè siècle est marqué par Giuseppe Maria Crespi (1665-1747), à Bologne, expression d'une veine plus populaire, puis l'influence française sera importante pendant la parenthèse napoléonienne.

VI.- XIXe et XXe siècles : croissance agricole, industrie, tourisme, urbanisation.

1) Durant la période napoléonienne, la formation d'une nouvelle bourgeoisie est stimulée par la vente des biens domaniaux, les fournitures militaires, les spéculations commerciales ; les classes montantes sont donc une bourgeoisie terrienne et une bourgeoisie marchande et de profession libérale : activités administratives, judiciaires, artistiques, universitaires (l'Université de Bologne reste une des plus grandes d'Italie). La crise qui suit le retour de l'administration pontificale de 1815 à 1860 favorise le développement de la grande propriété foncière, déjà de type capitaliste, et des ouvriers agricoles (« braccianti » = ceux quui n’ont que leurs bras) dont le nombre dépasse en 1845 celui des métayers. L'agriculture continue à être la base de l'économie émilienne (plus de 60% de la population active).

2) En 1846-1848, l'Emilie est une des centres des révoltes qui conduiront à l'Unité italienne en 1859-1861 ;

des mouvements comme la « Società agraria » et les « carbonari » préparent des plans d'insurrection (Ciro Menotti (1798-1831) à Modène et révolte de Bologne en 1831. Voir son monument par Cesare Sighinolfi à Modena, 1879) ; plus tard se forme la « Giovane Italia » de Mazzini (1805-1872. Voir son portrait de 1849), le « Covo degli Apofasimeni » de Filippo Buonarroti (révolte de Bologne contre les troupes autrichiennes en 1843 puis révolution de 1848, insurrection antipontificale et antiautrichienne de 1859 et plébiscite d'annexion à la nouvelle Italie unifiée le 14 mars 1860). Mais, malgré le développement du réseau ferroviaire et le passage de marchés locaux protégés à un grand marché national, il faut attendre le début du XXè siècle pour voir se transformer l'Emilie. Les structures démographiques (taux élevé de natalité et de mortalité, donc population à croissance lente) et socio-économiques changent peu : on parle de « croissance sans développement ». L'Emilie prend du retard par rapport à la Lombardie, à la Ligurie et au Piémont : moindres ressources hydrauliques de l'Apennin par rapport aux Alpes, éloignement des ports, inconvénients qui ne seront compensés qu'après 1950 par l'utilisation des hydrocarbures et par le développement du port de Ravenne.

Par contre, les courants de pensée du « Risorgimento » resurgissent après l'Unité : dans la nouvelle Italie monarchiste, Bologne devient une forteresse républicaine (Giosuè Carducci, 1835-1907, perd sa chaire à l'Université pour activités antimonarchiques. Son portrait à gauche) ; la « Società operaia » de Tito Livio Zambeccari (1802-1862. Son portrait à droite) voit le jour à Bologne en 1860 ; c'est à Bologne qu'est élu, en 1882, le premier député socialiste, Andrea Costa (1851-1910- Portrait ci-contre à gauche), et c'est là qu'est fondé le Parti Ouvrier en 1884 ; en 1914, Bologne élit le premier maire socialiste de l'histoire italienne.

La récession qui suit l'essor dû à la production militaire lors de la première guerre mondiale, fournit en Emilie une base au courant le plus violent du fascisme (Leandro Arpinati, 1892-1945). L'Emilie devient, pendant l'occupation allemande de septembre 1943 au 21 avril 1945 un des centres de la Résistance antifasciste et reste après la Libération une région ancrée à gauche : Giuseppe Dozza (1901-1974 - Son portrait à droite), premier d'une longue série de maires communistes, fait de Bologne un laboratoire politique qui constituera dans les années 70 un « modèle émilien » du communisme occidental, ouvert au dialogue avec toutes les forces dynamiques de la région, dont les catholiques (le cardinal Lercaro, 1891-1976). La violence du fascisme appela pourtant après la Libération, entre 1943 et 1949, une réaction violente des partisans antifascistes qui éliminèrent plusieurs centaines de personnes, qui ne furent pas toujours fascistes.

3) Le XXè siècle est marqué par laugmentation de la production agricole, le développement d'une grande industrie moderne, la croissance du tourismesur la côte romagnole ; cette modernisation se traduit par un élargissement du secteur tertiaire (administration, instruction, santé, transports, commerce, crédit) et un taux d'urbanisation croissant, qui passe de 30% en 1901 à 31,6% en 1921 et à 37,5% en 1951. La démographie évolue vers des taux de basse natalité (en-dessous de 30 pour 1000 pour la première fois en 1922 et, malgré la propagande nataliste fasciste, à 22 pour 1000 en 1930, 20 en 1936) et de basse mortalité ; après 1975 le nombre de naissances descend au-dessous du nombre de morts et, malgré l'immigration venue d'autres régions d'Italie et de l'étranger, la population tend à diminuer.La seconde guerre mondiale, les grandes luttes politiques de la fin du fascisme et de la période 1946-1953, le nouveau contexte international (plan Marshall, puis CEE en 1957) suscitent une accélération du développement économique. La population agricole passe de 52% de la population active en 1952 à 34% en 1961, à 11% en 1988 ; le monde agricole traditionnel disparaît au profit d'une agriculture à haute productivité, liée en amont aux productions chimiques et mécaniques et en aval à une très active industrie agro-alimentaire. L'Emilie est la première région italienne pour la production agricole.La région est maintenant confrontée aux contradictions de ce développement : l' écologie exige que l'on garde intactes les zones humides que l'on tendait à assécher ; les extractions de méthane et d'eau ont contribué à accélérer l'abaissement du sol aggravé par l'accumulation des constructions urbaines et littorales ; il faut préserver les plages de l'érosion, lutter contre la prolifération des algues dues aux déchets industriels, essayer de mieux contrôler une croissance vivace mais désordonnée.

Pour plus de détails sur l’Émilie-Romagne, voir :Touring Cub Italiano e Biblioteca di RepubblicaGuida rossa Emilia Romagne, Milano, Touring Editore, 2005

ANNEXES

1) LA CIVILISATION VILLANOVIENNE

Le village de Villanova, près de Bologne, a donné son nom a la civilisation dite de Villanova ou villanovienne que l'on situe entre la fin de l'Âge du Bronze et le début de l'Âge du Fer. En 1853, on y découvre un cimetière caractéristique avec des urnes à deux étages : ce cimetière relève de la civilisation dite des champs d'urnes dont l'origine se situerait au nord de l'Europe. Ainsi, on localise les villages de la civilisation villanovienne dans la zone centre-nord ( où s'étendra plus tard la civilisation Étrusque ) mais aussi en Italie du sud où elle fut très florissante.

Les archéologues distinguent deux phases importantes :

- la phase dite protovillanovienne de la fin des XIe et Xe siècles marquée par la rupture avec la culture Apenninique précédente, avec comme caractéristiques la stabilisation des habitats, la prévalence de l'agriculture sur l'élevage et l'adoption du rite funéraire de l'incinération ;

- la phase villanovienne en continuité avec la précédente au IXe siècle ; l'expansion des communautés semble alors une véritable colonisation des zones les plus riches de la péninsule. Ce phénomène a pour épicentres principaux les zones des futures cités de Véies et Tarquinia. Son rayonnement atteint au nord la région Padane (zone de Bologne), la Romagne (zone de Verucchio) et les Marches (zone de Fermo). Au sud il se diffuse en Campanie (zone de Capoue), dans la région de Sorrente et de Pontecagnano. Au VIIIe siècle, on assiste a la naissance d'une aristocratie, déjà patronne des mers qui augmente son pouvoir par la multiplication des échanges avec l'Orient méditerranéen et devient la protagoniste de la création des citées.

L'art villanovien reflète ce dynamisme: au départ, il est illustré par un petit nombre de produits de l'artisanat tels les ossuaires biconiques puis il se diversifie et se transforme à mesure que les techniques évoluent. En Italie du Nord (Bologne, plaine du Pô), les céramiques présentent de profondes cannelures, des sillons, des bouches greffées et comme en saillie hors du récipient (forme qui rappelle l'Europe centrale) puis petit à petit, les productions se combinent avec les élément de métal comme les casques en plaques de bronze qui remplacent le casque ou l'écuelle de céramique qui couvrent généralement l'urne cinéraire en forme de double tronc de cône. Avec ces urnes surmontées du casque, le villanovien affirme ses origines de paysan combattant ; ainsi le défunt est présenté non en tant qu'individu mais en tant que représentant d'une classe sociale déterminée.

La décoration appartient encore au niveau statique : ligne, cercle, point avec une préférence pour les ensembles aux méandres ou (dans les exemples plus tardifs) pour les éléments séparés les uns des autres et réunis en forme de carré avec au centre une svastika (symbole religieux en forme de croix aux branches coudées orientées vers la gauche).

Plus tard, les systèmes géométriques villanoviens sont abandonnés pour les canons géométriques grecs ; le changement est déterminé par l'installation en Etrurie d'artisans Eubéens (Eubée, île de la mer Egée) originaires de Cumes qui implantent des ateliers sur les territoires de Véies, Tarquinia et Vulci, introduisant la technologie de la céramique tournée à pâte claire et dépurée.

La production villanovienne est ainsi surtout constituée d'objets en tôle décorés au repoussé (casque, bouclier, récipient, trône) qui cèdent peu à peu la place aux bronzes orientaux et orientalisants en Étrurie du Sud mais se prolongent tard au Nord ; la période orientalisante se caractérise encore par la naissance d'une culture figurative locale. Parmi les premières apparitions de figures humaines, on peut noter le couvercle d'un ossuaire de la nécropole de Pontecagnano (Salerne). Dans le Latium, le villanovien prendra des formes diverses du fait de la préférence donnée aux urnes cabanes au détriment des urnes biconiques surmontées de l'écuelle ou du casque. Enfin, Tarquinia est dans la troisième phase du villanovien ( vers 650 av. JC ) le centre urbain le plus important et celui qui se développera le plus rapidement et régulièrement pour laisser apparaître la civilisation étrusque.

Véronique Genestier

2) LES ETRUSQUES DANS LA PLAINE DU PO

La civilisation étrusque en Emilie est trop peu connue. Quand on parle de cette civilisation, on pense à la Toscane, à l’Ombrie principalement mais peu à l’Emilie.Pourtant, les Etrusques arrivent très tôt dans cette région et l’Etrurie padane apparaît riche et très organisée.

1) Apparition de la civilisation

En 800 av. J.C., une civilisation inconnue s’implante à proximité de Bologne tout en restant à l’état embryonnaire. Les premiers témoignages d’une culture et d’une civilisation développée émergent vers 750 av. J.C. au milieu des vestiges de la civilisation Villanovienne. La question sur leur provenance est donc ouverte : les Étrusques sont-ils nés des Villanoviens ?

Pourtant, l’influence asiatique de l’art étrusque ou de leur religion peut faire penser à une provenance orientale. Les théories sur l’origine des Etrusques sont nombreuses et différentes, mais le premier véritable changement par rapport aux autres civilisations réside dans le culte des morts :

- incinération inspirée des Villanoviens (cendres des morts déposées dans des urnes cinéraires)

- inhumation dans des nécropoles de grandes dimensions (architecture funéraire monumentale).

2) Organisation de la civilisation

2.1 Economie

Elle est basée sur l’agriculture. Au début de leur apparition, les Étrusques habitaient en petits groupes autosuffisants ; ils cultivaient la terre et vivaient d’un modeste élevage et de leur artisanat (céramique, tissage).

Ensuite, à partir du Ve siècle av. J.C., la grande expansion des Étrusques commence grâce à une agriculture de plus en plus riche. Leurs établissements se trouvent à proximité des cours d’eau où ils ont construit de véritables petites fermes avec des entrepôts pour la nourriture et des abris pour les animaux.

La grande activité agricole de la plaine du Pô est liée au développement économique d’Athènes. Ce fut une grande période d’échanges entre l’Étrurie Padane et la Grèce ; ils se manifestent dans l’influence grecque sur l’art étrusque (formes figuratives de la peinture, amphores. Cf. amphore étrusque pour le vin).

Les Étrusques ont aussi fait du commerce avec l’Europe centrale en Autriche, France, Hongrie, Suisse, Allemagne, Pologne et Suède ; ils exportaient du bronze, de la céramique et également du vin (Chianti) qui concurrençait la bière celte : les guerriers aimaient beaucoup le vin étrusque et ils furent de très bons clients et comme les Étrusques étaient des hommes doués pour la vente et le commerce, ils savaient proposer avec leur vin des produits annexes pour la conservation de la boisson et pour le service (vases, coupes...).Pour leur commerce vers l’étranger, ils avaient établi des villes à des endroits stratégiques (cf. ci-contre carte Etruria padana IV - V secolo a.c.) : Mantoue, Spina et Marzabotto.

La métallurgie était également un des points forts des Etrusques. Ils confectionnaient des armes, des canalisations et de magnifiques bijoux (granulation. Cf. ci-dessus une fibule ornée d’anilaux fantastiques). En grands navigateurs qu’ils furent, ils inventèrent l’ancre. Tous leurs travaux seront ensuite repris par les Romains.

On trouve une autre création originale chez les Étrusques qui est celle de la mode des chaussures confectionnées à Bologne (et également à Florence). Il s’agissait d’élégantes petites sandales lacées autour de la cheville par des petites bandes d’or ou d’argent très en vogue à Athènes (on les retrouve aussi sur de nombreuses sculptures grecques).

L’importante production agricole alliée aux exportations est à l’origine de l’intense développement de la vallée du Po’.

2.2 - L’urbanisme

2.2 - L’urbanisme

La région se développe autour d’un chef lieu (Felsina, actuelle Bologne) et sur une série de centres principaux avec chacun une fonction différente:

- Spina, port de commerce vers la Grèce

- Marzabotto vers la Toscane et le sud de l’Italie

- Mantoue vers le nord du Po’ et l’Europe.

Marzabotto et Spina sont donc deux sites importants où l’on peut voir les anciennes constructions étrusques :

- cardo, axe principal est-ouest

- decumanus, axe principal nord-sud

- canalisations pour la distribution et l’épuration des eaux. Tout ceci sera repris par les Romains.

Voir : Sassatelli Giuseppe, La situazione in Etruria padana. In : Crise et transformation des société archaïques de l’Italie antique au Ve siècle av.J.C.. Actes de la table ronde de Rome (19-21 novembre 1987). Rome : École Française de Rome, 1990, Publication 137.

2.3 - La religion

Elle est proche de la religion grecque, à savoir polythéiste. Les Étrusques croyaient beaucoup à la vie après la mort et leur art est fondé sur la religion et le culte funéraire ; les grandes nécropoles sont les vestiges les plus importants de cette civilisation.Les funérailles étaient des occasions de fête, banquets, danses et combats pour accompagner le mort dans sa nouvelle vie et les nécropoles sont recouvertes de fresques représentant ces divertissements.

On connaît un autre aspect de la religion étrusque, qui est l’art de lire dans un foie pour voir le futur. Il est exercé par les haruspices. A Plaisance fut découvert un foie de bronze, symbole de cosmos pour les Etrusques ; il se présente comme un reflet de la voûte céleste. Les haruspices enlevaient le foie d’un animal sacrifié et lisaient le sort : ils prédisaient la fortune et la joie si le foie était sain ou la disgrâce si le foie était malade. Cette pratique vient de l’Orient ancien ; ceci pourrait être une indication sur la provenance des Étrusques.

Leur art, leur religion, leur langue et surtout leur écriture ont influencé de nombreux peuples. Cette dernière était inconnue avant l’arrivée des Etrusques dans la plaine du Po et elle serait à la base de l’alphabet des populations alpines et allemandes.

3) Que peut-on voir des Étrusques en Emilie ?

L’Étrurie padane était organisée en 12 villes : dodécapole (cf. carte) Il est très difficile de trouver aujourd’hui d’importants témoignages de la civilisation étrusque à cause des progrès rapides de l’urbanisation. Les 12 villes sont les suivantes : Bologne, Marzabotto, Spina, Mantova, Parma, Piacenza, Modena, Ravenna, Rimini, Ferrara, Cremona et Cesena. On peut voir les ruines d’une nécropole à Bologne, mais les deux sites majeurs sont Marzabotto et Spina.

3.1 - Marzabotto

Là se trouvent les ruines d’une ville découverte en 1865. Elle témoigne des moyens de construction cités plus haut, à savoir les rues rectilignes à angles orientés suivant le cardo et le decumanus et les canalisations.

3.2 - Spina

Cette ville a été le grand port commercial retrouvé à quelques kilomètres de Comacchio en 1922 quand on décida d’assécher la zone marécageuse. On y découvrit une nécropole de 1213 tombes très riches et les objets et les fresques sont exposés au musée archéologique de Ferrare. En 1935, on découvrit une autre nécropole de 1810 tombes (Cf. le bas-relief et le vase en céramique grecque).

3.3 - Autres villes

On voit aussi avec intérêt des Musées archéologiques comme ceux d’Adria ou de Ferrara. Malgré sa grandeur et son intérêt, la civilisation étrusque est trop peu connue. Elle a exercé son influence sur des populations comme les Romains, mais les nombreuses invasions des Gaulois et ensuite des Romains ont eu raison d’elle. Les Etrusques disparaissent en 54 après J.C.

Marie-Hélène Leca

Marie-Hélène Leca