Histoire des régions

Lombardie, quelques éléments d'histoire

A la différence de régions comme la Toscane, la Lombardie ne constitue une unité ni historique, ni géographique, ni économique, ni culturelle. Au Moyen-âge, la « Lombardie » embrassait un territoire beaucoup plus vaste (toute la Haute Italie de langue gallo-romaine et une partie de la Vénétie), lieu de passage des pèlerins et des marchands vers la Toscane et Rome ; floraison du roman lombard, la « Ligue lombarde » contre l'empire germanique.... Au contraire, dès le XIVe siècle, la « grande Lombardie » éclate en petites unités politiques (Duchés de Milan et de Mantoue...) et la partie Est de son territoire (jusqu'à Bergame) est conquise par la République de Venise. C'est alors que chaque ville devient un grand centre d'art et de culture, ayant son patrimoine propre.

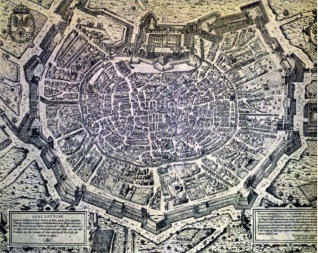

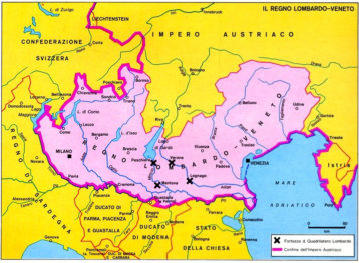

Le nom de « Lombardie » fait sa réapparition lorsqu'en 1713 le duché de Milan passe des Espagnols aux Autrichiens, cédant ses territoires occidentaux au Piémont et s'intégrant dans le domaine des Habsbourg (royaume lombard-vénitien). La Lombardie moderne est donc d'origine récente : le mouvement pour l'unité qui se développe à partir de 1815 (« Risorgimento ») et l'industrialisation massive autour du pôle unificateur de Milan. En-dehors de cette ville, il y a « des » lombardies : la Brianza (vallées au nord de Milan, Monza...), la région des lacs, les vallées préalpines, la Lomellina (Vigevano), l'Oltrepò pavese (Pavie), les plaines de Lodi, Crémone, Mantoue, chacune ayant ses caractères propres marqués par la géographie et l'histoire, chacune ayant ses traditions et son patrimoine artistique (cf Carte)

1) Première humanisation de l'espace

premier peuplement avec la révolution néolithique, au IVe millénaire, jusqu'à l'âge du fer entre le IIe et le Ier millénaire. Des groupes humains organisent les paysages agraires, les villages, les itinéraires commerciaux, les structures politiques et culturelles (cf pierres gravées du Parc National des gravures rupestres de Naquane au nord de Brescia, dans la Valcamonica : silhouettes animales et humaines, signes symboliques). Le néolithique (âge de pierre) est la période caractérisée par la connaissance de l’agriculture, l’élevage du bétail et la fabrication de la céramique qui permettra la datation des civilisations.

Le destin d’une région est déterminé en grande partie par des facteurs géographiques. Le système des affluents du Po, coupant les montagnes, en relation avec les cols des Alpes permit la communication entre la plaine du Po et l’Europe dès la plus ancienne antiquité, tandis que la Ligurie se trouva beaucoup plus isolée par la structure des Apennins. La plaine du Po fut donc une zone de fusion entre les civilisations continentales et celles de la Méditerranée. La civilisation de Lagozza, près de Varese, arrive probablement de la haute vallée du Rhône (vers 2500 av. J.C.).Lacivilisation guerrière de Remedello (2500-1800 av. J.C.) fut le centre le plus actif des premièrescivilisations métallurgiques (haches de pierre puisde cuivre), dans la région de Brescia riche en métaux. La civilisation de Polada, au sud- ouest du lac de Garde, est la forme la plus ancienne et la plus avancée de l’âge du Bronze, de –1800 à –1450. venue sans doute de l’Europe centrale.

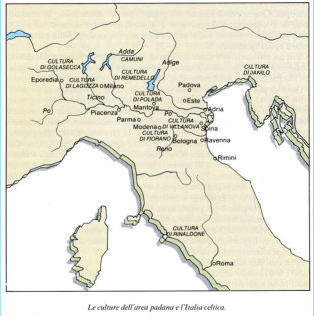

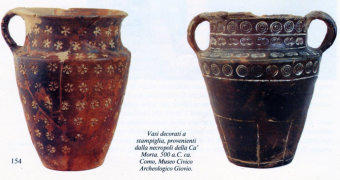

Entre IXe et IVe s. av.J.C. (premier âge du fer) apparaît la civilisation de Golasecca vers Somma Lombardo, au sud du Lac Majeur, liée à ce qu’on appelle la civilisation de Hallstatt en Autriche, caractérisée surtout par de nouvelles techniques de dressage des chevaux à usage guerrier et par la maîtrise de la métallurgie du fer : lieu de passage le long du Ticino, mines de fer proches, bois abondants. Urnes funéraires biconiques etovoïdes décorées (on pratique l’incinération), vaisselle, chars, armes, ornements personnels. C'est ici que l'on trouve aussi les premières traces d'invasion celtique (culture de « La Tène », VIIe-VIe s. av.J.C. : restes de chars à deux roues trouvés dans 2 tombes de guerriers) puis, à partir du IVe s., d'une installation stable des tribus celtes (Insubres : bracelets dans des tombes féminines, fondation de Milan avec les Etrusques ; Cénomans, Orobes) attirées par les richesses et la fertilité du pays : figues, huile, vin... et par le commerce d'étain, d'ambre et de sel avec les Etrusques (Cf Pline, Histoires naturelles , XII, 5 ; Tite Live, Histoire romaine , V, 34). Naissent alors les premières implantations urbaines : Milan, Côme, Bergame, Brescia, Mantoue (Cf. Carte extraite de : I Celti , Bompiani, 1991, p. 221).La présence des Étrusques permit l’enrichissement de la civilisation de Golasecca : c’est alors que se développe le centre de Côme (tombe du char de la Ca’ Morta : voir ci-dessus le char de parade à 4 roues du Ve s. av. J.C.)

2) La conquête romaine

à partir de 268 av. J.C., les Romains arrivent dans la plaine du Po (fondation de Rimini comme base d'opération), déstructurant et réorganisant la société tribale des Insubres et des Cénomans. Les Romains développent l'agriculture (centuriation : division des terres en lots attribués à d'anciens légionnaires) et pratiquent une grande politique d'urbanisation et de travaux publics (routes, ponts) : les villes et les routes d'aujourd'hui coïncident avec celles d'il y a 2000 ans. La longue période de paix qui va d'Auguste à 160 apr. J.C. permet un profond développement économique (agriculture) et culturel :

Littérature : Virgile (né à Andes, près de Mantoue, 71- 19 av.J.C.) décrit dans ses Géorgiquesun monde rural typique de cette région ; Catulle (87-55 av.J.C.), originaire de Vérone, séjourne à Sirmione qu'il chante dans ses poésies lyriques ; les deux Pline sont originaires de Côme, et Pline le Jeune (62-113) décrit sa villa sur le lac de Côme dans une de ses lettres. Architecture : Forum de Brescia ; tissu urbain et restes de murs de Côme ; villas de Ghisalba, près de Bergame, et des bords du lac de Garde (Sirmione, Desenzano).

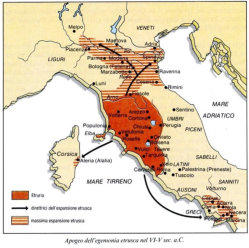

À la différence du reste de l’Italie, les populations du Nord étaient d’origine extra italique, des Gaulois qui résistèrent plus longtemps à la pénétration romaine. En 386 av. J.C., Rome était tombée sous la pression des Senoni, parfois alliés aux tyrans de Syracuse qui tentaient de freiner l ‘avancée romaine et qui ne disparurent qu’à partir de 340 av.J.C., ce qui permit à Rome de s’emparer définitivement de l’Italie centrale et méridionale et de se retourner vers le Nord. Les Étrusques y avaient déjà perdu du terrain face à l’invasion des Gaulois et durent se soumettre à eux surtout à partir du moment où Rome conquit l’Étrurie ; on trouve des inscriptions étrusques dans le Nord et des traces de magistrats étrusques surtout à Mantoue(Virgile, Publius Vergilius Maro, – nom des édiles étrusques –, en est un exemple). La conquête fut lente : Milan et Acerra en 222-221 av. J.C., Piacenza en 218 av. J.C. La Gaule Cisalpine fut évacuée un certain temps après la défaite de Cannes (Italie du Sud) face aux Carthaginois en 216 av.J.C. Mais la riposte romaine fut rapide, et Rome intégra les populations du Nord, en particulier par une politique d’alliance avec les anciennes classes dirigeantes féodales des tribus gauloises et en fondant des colonies occupées par d’anciens légionnaires ou citoyens romains. La richesse et la prospérité de la région y attira de nombreux immigrants venus d’Italie centrale, qui fournirent au Ier s. av. J.C., de nombreux intellectuels, Cornelius Nepos (Pavie), le philosophe épicurien Titus Catius, le poète Catulle ou l’historien Tite Live. Mais ce n’est qu’après la guerre sociale de la fin du IIe s. que Rome futvraiment maîtresse de la Gaule Cisalpine ; c’est César qui accorda la citoyenneté à tous les habitants de la Cisalpine, mécontentant les anciennes classes dirigeantes mais permettant la formation d’une classe d’hommes nouveaux qui furent nombreux dans la haute bureaucratie romaine.

La fin de l'Empire marque la militarisation de la plaine du Po et la valorisation de Milan comme capitale politique (résidence de l'un des empereurs, Maximien) de l'Empire d'Occident sous Dioclétien (vers 300) et centre de communication avec les frontières du Rhin et du Danube. Milan devient aussi un centre religieux à partir duquel se fait la christianisation de la région : en 373, Ambroise, haut fonctionnaire romain, est acclamé évêque de la ville par le peuple milanais et assure en même temps que sa charge ecclésiale une partie du pouvoir civil. Augustin est présent à Milan.

3) Le haut Moyen âge, les invasions barbares

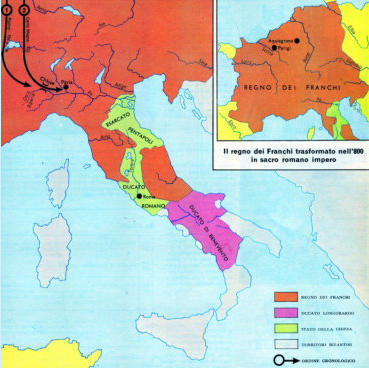

En 404, l’empereur Honorius (384-423) transfère le siège de l'Empire de Milan à Ravenne ; en 537, les Goths détruisent Milan et massacrent les habitants ; en septembre 569, Alboin, roi des Longobards (venus de la région située au sud du Danube), occupe la plaine du Pô et entre dans Milan : c'est le début du royaume longobard qui réduit « Cardo Massimo » de Luni près de Carrare, 177 av. J.C.4 les possessions byzantines à l'exarchat de Ravenne et aux îles (Corse,Sardaigne et Sicile) tandis que naît la nouvelle ville de Venise. Il fixe sa capitale à Pavie. L’Italie byzantine avait pourtant triomphé, intégré les Goths et adopté le Code juridique Justinien. Le royaume lombard s'étend bientôt sur tout le nord de l'Italie, la Ligurie, une partie importante de la Toscane et va presque jusqu'au Tibre. Les Longobards donnent son nom à la région mais assurent, à travers le christianisme auquel ils se convertissent, le lien avec la culture romaine.

L’Italie lombarde (568-774)

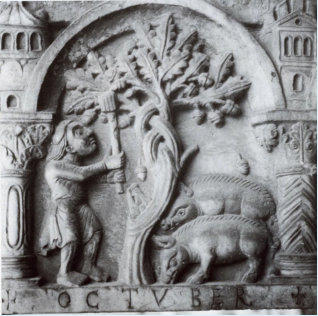

C'est une période de grand bouleversement : cette arrivée des Longobards, connus depuis Tacite comme un peuple guerrier « féroce », ouvre une période nouvelle et dramatique dans l’histoire d’Italie dont l’unité était brisée et dont l’ancienne classe dirigeante romaine était éliminée et massacrée ; de plus, depuis 543, l’Italie est ravagée par des épidémies de peste « noire » (bubonique) venue d’Égypte, qui a réduit presque de moitié la population (de 8 à 9 millions au IIIe s. à 4 ou 5 millions au début du VIIIe s.) ; c’est une nouvelle aristocratie militaire qui s’impose par les armes et détruit le vieil équilibre économique : les infrastructures agricoles et les bonifications se dégradent et les marais se reforment ; on perd parfois même le souvenir du tracé des routes ; les ponts, les aqueducs, les murs des villes s'écroulent, des quartiers entiers sont abandonnés, les familles les plus riches se réfugient dans les campagnes. La nouvelle société médiévale naît de et sur ces ruines. C'est avec les restes des édifices romains, dont on ne comprend souvent plus la signification et l'identité, que les Lombards reconstruisent peu à peu des villes ; dans les plaines comme dans les montagnes, les forêts, qui se sont développées aux dépens des zones cultivées, se repeuplent de cerfs, de chevreuils... et de loups ; les sangliers abondent ; une économie renaît à partir de là : dans la société longobarde, le gardien de porcs devient une figure centrale, et la valeur économique des bois est évaluée en fonction du nombre de porcs qu'ils peuvent nourrir (Cf ci-contre : porcher qui secoue un chêne pour nourrir de glands ses porcs. Vérone, San Zeno, XIIe s.).

La rupture fut d’autant plus violente au début de l’invasion des Longobards que leur conversion au christianisme avait adopté la forme de l’arianisme (la doctrine du prêtre Arius qui, au IVe s. avait nié le dogme, essentiel au catholicisme, de la Trinité en affirmant que le Fils n’était pas de même nature que le Père). Et Rome restait isolée entre deux terres longobardes, reliée à l’Exarchat par la dangereuse via Tiburiana de Ravenne à Rome (Cf. Carte ci-dessus). L’Église de Rome reste pourtant la plus puissante par son immense patrimoine foncier, en Gaulle, Dalmatie, Italie, les îles, l’Afrique. Sa rivalité accentuée avec Byzance (crise iconoclaste lancée par l’empereur Léon III) la pousse à être un pôle moteur de l’opposition à l’empire byzantin. Le roi Alboin fut tué en 572 par sa femme Rosmunda, qui vengeait ainsi la mort de son père qu’Alboin avait tué et dont il avait assimilé les forces vitales, selon les rites lombards, en buvant dans son crâne (Costantino Nigra a montré que la chanson Donna Lombarda évoquait l’histoire de Rosmunda. Cf Canti popolari del Piemonte, Vol I, pp. 3-34). Après lui, l’État lombard se centralisa et s’organisa autour d’un pouvoir royal qui élimina peu à peu les ducs rebelles et recueillit la totalité des impôts des terres conquises. Le roi Agilulf réussit à établir une relative collaboration avec les Francs d’un côté et l’Église catholique de l’autre, modifiant aussi peu à peu la mentalité traditionnelle des Lombards : la reine Teodolinda traite avec le pape Grégoire le Grand et se rapproche de la croyance catholique. Les évêques sont à nouveau protégés, de nouveaux centres fortifiés apparaissent, et les monastères et abbayes s'appliquent à déboiser et a bonifier les marais, devenant de grands propriétaires fonciers :Agilulffonde lemonastèrede Bobbio et le confie à Colomban, le prestigieux moine fondateur de Luxeuil en France. En 643, le roi Rothari fait adopter un édit de 388 chapitres qui donne une loi cohérente au royaume longobard ; et par le concile de 698, l’Italie lombarde redevint intégralement catholique, tandis que les possessions byzantines se réduisaient d’autant plus qu’apparaissait la pression desArabesquiaffaiblissait considérablement Byzance.

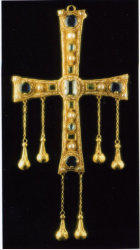

Tradition d'orfèvrerie lombarde qui intègre les influences byzantines de Ravenne : Trésor de la Basilique de Monza fondée par Théodolinde en 595 (Evangéliaire réutilisant des camées romains, couronne de Théodolinde, reine des Longobards de 600 à 625, croix d'Agilulf, quatrième roi des Lombards mort en 600, qui les convertit au catholicisme et soumit presque toute l'Italie), croix processionnelle du dernier roi lombard Didier (756-774) au Musée de Brescia.

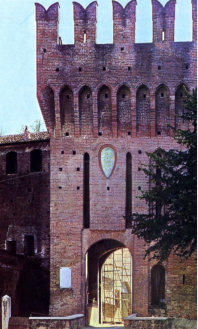

Architecture : Basilique de S. Salvatore à Brescia (fondée par le roi Didier en 753) avec réutilisation de colonnes et chapiteaux romains ; restes des fortifications lombardes de Castelséprio (Basilique paléochrétienne de S.Giovanni et église de S.Maria Foris Portas, fresques du VIIe-VIIIe s. : voir ci-dessus le Voyage à Bethléem)

Présence des « Maestricomàcini »,école desculpteurs, architectes, maçons, tailleurs de pierres (< Côme ? ou qui utilisaient des « machine »?)quiouvrentlavoieà l'architecture protoromaneetse distinguent de la tradition byzantine ravennate.En 754, Le roi Astolphe occupe l'Exarchat de Ravenne et descend vers Rome. Le Pape Etienne II fait appel à Pépin le Bref qui est vainqueur et donne l'Exarchat et Pentapolis (à peu près les Marches d'aujourd'hui) au Pape : c'est le début des Etats temporels du Pape. Le roi Didier (756- 774) marche à nouveau sur Rome. Le Pape invoque l'aide de Charlemagne qui l'emporte sur Adelchi, fils de Didier (cf. la tragédie de Manzoni : Adelchi ) à Vérone. La conquête carolingienne met fin au royaume longobard en 774 (capture du roi Didier par Charlemagne après une période d'alliance : Charlemagne avait épousé Ermenengarde, fille de Didier). Charlemagne est couronné roi d'Italie et « Rex Longobardorum » à Monza et maintient Pavie comme capitale du "Regnum italicum", continuant ainsi la tradition lombarde et intégrant toujours plus cette région à l'héritage romain (Saint Empire Romain).

4) La domination carolingienne

Les Longobards avaient imposé une domination étrangère, mais elle s’était italianisée, limitée à une partie du territoire italien, sans parvenir à éliminer totalement la présence maritime de Byzance. Au contraire, la domination franque inséra l’Italie dans un système impérial qui lui était extérieur (son épicentre est au-delà des Alpes) et qui n’avait de « romain » que le nom. Bien que leur présence n’ait duré qu’un peu plus d’un siècle, les Francs furent à l’origine de deux changements importants : la création des états temporels de l’Église et la mise en place d’un régime féodal.

L’alliance franco-pontificale s’amorce par le rapprochement de Grégoire XIII et Charles Martel, après sa victoire de Poitiers sur les Sarrasins en 732, mais prend forme avec son fils Pépin le Bref qui avait acquis la dignité royale contre les rois « fainéants » mérovingiens, grâce à l’appui du pape Zacharie qui lui permit d’être élu et consacré roi en 751 contre le roi légitime Childéric III. Le pape Étienne II fait donc appel à lui, dont la victoire sur les Longobards marqua le remplacement des deux pouvoirs, grec et longobard, par deux autres pouvoirs, celui « interne » des papes et celui « externe » des Francs, dans une nouvelle synthèse germano-romaine. Pépin et ses fils furent consacrés« patriciensromains » par le pape,en échange de la « donation » des anciennes terres byzantines ; c’est l’origine des états du pape.

Charlemagne, fils de Pépin, confirme la victoire sur les Longobards et la donation au pape. Après la capitulation de Pavie en 774, il laisse en place l’administration longobarde, mais prend le titre de « roi des Lombards » qu’il ajoute à celui de « roi des Francs ». Il transforme les duchés en comtés, crée des « marches » aux frontières, étend à l’Italie les lois franques, organise le «vasselage» qui est étendu aux biens ecclésiastiques, faisant des évêques des seigneurs féodaux qui s’affirment à côté des fonctionnaires laïques de l’empire. En 780-1, il fait oindre son second fils Pépin « roi d’Italie », constituant l’Italie en partie intégrante du vaste royaume franc. Le moment le plus spectaculaire de la domination franque fut le couronnement de Charlemagne comme « empereur », en remplacement du « basileus » byzantin, en Noël 800 dans la basilique de S. Pierre de Rome par le pape Léon III. Ainsi, contre la volonté de Charlemagne qui prétendait tenir son pouvoir impérial de Dieu, ce pouvoir impérial apparut comme dépendant de l’intervention pontificale et du couronnement à Rome par le pape. Enmême temps, étant « patricien romain », l’empereur apparaît comme protecteur du pape, affirmant la présence franque dans les états pontificaux : dès la constitution romaine de 824, le pape élu devait jurer fidélité à l’empereur avant sa consécration, la liturgie comprend une prière pour l’empereur, les monnaies impériales sont battues à Rome et la monnaie carolingienne en argent remplace la monnaie en or des Byzantins. Ainsi se renforcent et le pouvoir pontifical et le pouvoir impérial; un faux, composé par la chancellerie romaine énumère des concessions que l’empereur Constantin aurait faites au pape, lui accordant des prérogatives appartenant à l’empereur, et les papes frappent des monnaies à leur image, et appellent leur résidence «Palatium lateranense »,surle modèle du « Palais » impérial. Quant à Charlemagne, il se concevait comme celui qui «gouvernait l’empire romain » pour la plus grande diffusion de la religion chrétienne. L’empire romain se renouvelle donc, repassant d’Orient en Occident ; les empereurs romains deviennent les prédécesseurs des Carolingiens, et le droit romain est restauré. Par ailleurs, l’empire byzantin reconnaîtra Charlemagne comme « empereur » en 812, moyennant la restitution de Venise et de la Dalmatie, mais jamais comme « empereur romain » : l’empire est désormais divisé en deux, de façon radicale. Qu’est-ce qu’un « fief » en cette période ? Il repose sur trois principes : a) le « bénéfice », c’est-à- dire la concession (en usage précaire , pas en propriété) d’une terre, d’un office, d’un droit, etc. b) ce qui est nouveau, c’est que celui qui reçoit le bénéfice devient « vassal », fidèle à celui qui le lui donne, et il s’engage à combattre avec lui ses ennemis ; le vassal entre en possession du fief par le biais d’une « investiture » donnée par un objet qui symbolisait le bénéfice (sceptre, épée, etc.) ; c) le vassal était doté de « l’immunité » par laquelle l’État renonçaitau profit du bénéficiaire à ses droits , fiscaux, juridictionnels et autres. À ce niveau les choses sont claires et on se trouve dans un système pyramidal dont le roi ou l’empereur constitue le sommet. Mais les choses se compliquent lorsque le vassalpartage en partie son fief entre ses fidèles, créant des « vavasseurs » qui pourront peu à peu revendiquer aussi une immunité, exercer leur justice, selon les coutumes locales plus que selon un droit féodal dicté du sommet par l’empereur. On aura donc en Italie des formes diverses de féodalité, fondées soit sur la pratique longobarde (qui considère le bénéfice comme divisible entre les héritiers, d’où la fragmentation, dans l’Italie centrale et septentrionale), soit sur la pratique franque (pour qui le patrimoine est indivisible et transmissible au seul aîné, comme en Sicile et en Italie méridionale). Cela fut la source d’une anarchie féodale, où les grands feudataires tendront à préférer leur autonomie plutôt que la soumission à un roi centralisateur ; il en fut de même des églises et monastères, qui avaient obtenu toutes sortes de juridictions aux dépens du pouvoir des comtes, ce qui transforme de fait les évêques et les abbés en véritables seigneurs féodaux. Cela va créer des conflits entre tous ces détenteurs de pouvoir, entre eux et le pouvoir central, et permettra, en particulier dans le Centre et le Nord, une évolution rapide vers la Commune.

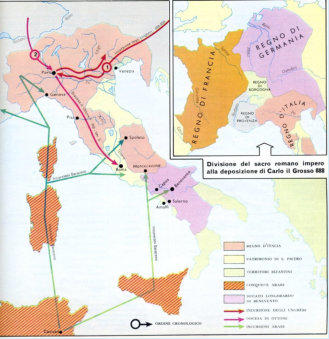

Le pouvoir carolingien s'effondre en 888, quand meurt le dernier carolingien, Charles III le Gros, qui laisse place libre aux « rois nationaux » nommés par Charlemagne : Berengario, marquis du Frioul, devient roi d'Italie, bientôt éliminé et remplacé par l'empereur et roi d'Italie Guido da Spoleto qui institue la Marche de Lombardie (Milan, Côme, Pavie, Seprio, Bergame, Crémone, Brescia, Mantoue, Plaisance, Parme, Reggio, Modène). C’en est fini de l’unité de l’empire divisé entre France, Allemagne et Italie, et de l’unité de l’Italie. En 961, l'empereur Otton 1er, ayant vaincu Berengario II, unit la Couronne d'Italie au Saint Empire Romain et investit les évêques de pouvoirs politiques en les insérant comme évêques-comtes dans le système féodal. Les fondations de monastères et abbayes bénédictines et cisterciennes se multiplient ; les incursions hongroises renforcent le phénomène de la construction de châteaux forts, centres de défense militaire, de pouvoir politique, de centre économique et de centre culturel car son aisance permet au seigneur de réunir des bouffons, des artistes, des peintres, des musiciens, des hommes de lettres, des artisans; autour du château se réorganise la région, réduisant les paysans au statut de « laboratores » sans aucun droit de pâturage, de chasse et de pêche dans les espaces forestiers (réserves de chasse des seigneurs). La population recommence à se développer et les villes à croître (Pavie, Milan). La reprise économique se manifeste peu à peu entre le IXe et le Xe s., les campagnes s’urbanisent, la croissance des besoins augmente les échanges, le commerce, le besoin de monnaie. Mais les villes restent encore bien en deçà des grandes métropoles du mondeislamique, etles techniques financières bien moins évoluées.

5) L'apparition des Communes

En effet, cette situation aboutit au Xe s. à la transformation des paroisses de campagne en fiefs confiés à des laïcs, les « capitani » (titulaires d'un fief « in capite ») qui remettent les petites localités aux « valvassori », vavasseurs, ce qui accroît le pouvoir des évêques qui gouvernent la ville et les territoires qui l'entourent. Au début du XIe s., les petits nobles (vavasseurs) appuyés par l'empereur Conrad le Salique se révoltent contre les « capitaines » alliés à l'archevêque Ariberto d'Intimiano et revendiquent que leur fief devienne héréditaire. L'évêque et les nobles soulèvent le « peuple » contre l'empereur, suscitant un patriotisme anti-allemand qui contraint l'empereur à lever le siège de Milan en 1026. Le « peuple », ce sont les citoyens enrichis par le commerce, détenteurs de biens mobiliers (argent, crédits), qui veulent bientôt participer au pouvoir contre les nobles, possesseurs surtout de biens immobiliers. Une révolution populaire chasse les nobles de Milan (1045) et, profitant de la lutte entre la Papauté et l'Empire (Grégoire VII et Henri IV d'Allemagne), les « bourgeois » instaurent peu à peu la ville en « Commune libre » de plus en plus indépendante d'un empire désormais affaibli. Dès 1097 existe à Milan un9 « consulatus civium », première expression institutionnelle de la future Commune. Les «cives» (c'est-à-dire les bourgeois) se mettent d'accord avec les nobles pour former la Commune et les trois classes des « capitaines », des « vavasseurs » et des « cives » se donnent une représentation commune appelée à la romaine des « consuls », sans que cela diminue le pouvoir de l'archevêque dont le palais («brolo») sert de premier siège des institutions communales.Les communes ne sont donc pas composées que de « bourgeois » ; la commune représente une grande diversité de composantes (nobles, rentiers, boutiquiers, notaires, artisans, paysans, etc.), et il y a donc plusieurs types de communes. La seule ville italienne qui ne soit pas « paysanne » est en fait Venise ; ailleurs la majeure partie du produit brut est d’origine agricole. Et la quantité de villes qui se formèrent en commune représenta de 15 à 20% d’une population de 5 millions en l’an Mille, 6 millions en 1100, 8,5 millions en 1200 et 11 millions en 1300. Toutes les communes eurent la caractéristique d’être « démocratiques », c’est-à-dire gérées par leurs habitants ; mais beaucoup eurent dans leur population de fortes infiltrations féodales ; même quand le ville détruisait un château, c’était pour obliger le noble à venir habiter dans son palais intérieur à la ville, et les contrats qui commandaient le fonctionnement de la ville étaient souvent le prolongement de contrats féodaux. En réalité la féodalité ne fut abolie que par l’arrivée de la Révolution Française de 1789 ; les « abus » de droit féodal, comme par exemple la « fruitio primae noctis » (jouissance de la première nuit, que la jeune mariée passait avec son seigneur), durèrent longtemps , et les grands propriétaires fonciers pratiquant un droit féodal restèrent puissants, dominant le monde des paysans; cela permet de mieux expliquer les conflits internes des communes et leur évolution rapide vers une nouvelle forme de seigneurie, où la « villa » prendlaplacedu « château » : le modèle pour la grande bourgeoisie des villes italiennes resta celui de l’anciennevie féodale. Jusqu’au XVIIIe s., l’Italie reste marquée par l’existence des fiefs et du système féodal. Il reste que le « modèle » communal représenté par les villes italiennes, surtout du Centre et du Nord, fut quelque chose de réel et unique dans l’Europe d’alors, à part dans quelques villes flamandes. Les villes du Sud virent leur régime communal étouffé par l’installation de la monarchie normande puis du centralisme de Frédéric II, qui élimine la participation des bourgeoisies locales. L’Italie du Centre et du Nord est le « pays des villes » pour des siècles ; mais le marché de la ville devient un pôle de la vie économique, et l’Italie est aussi le « pays des marchands-banquiers », nouvelle classe sociale à l’origine d’une nouvelle culture.

Dans cette évolution qui conduit de la féodalité aux communes libres, ce qui caractérise dès le début l'agriculture lombarde, c'est sa nature capitaliste : les abbayes bénédictines et cisterciennes investissent dans la terre les capitaux venus des legs et des aumônes ; plus tard ce furent les Communes qui favorisèrent par leurs investissements les grands travaux de canalisation (les « navigli » de Milan) puis la construction de grandes fermes (les « cascine ») transformées par la suite en villas et lieux de loisir et de plaisir.

Les Communes s'affirment dans la lutte contre Frédéric Barberousse. La richesse et la force politique de Milan avaient suscité la jalousie des autres villesqui la combattent ; mais en 1152, Frédéric de Hohenstaufen « Barberousse » (1121-1190) est couronné roi d'Allemagne, puis roi d'Italie et empereur en 1155, et il entend rétablir en Italie les droits du Saint-Empire Romain-Germanique affaiblis par le développement illégal des Communes. Appuyé par les autres Communes rivales (Lodi, Crémone, Pavie, Côme...), l'Empereur détruit Milan en 1158 puis en 1162. La domination impériale suscite cependant l'hostilité de toutes les villes du Nord qui s'unissent sous la conduite du Pape Alexandre III et constituent la « Ligue lombarde » : en 1176, les milices allemandes sont défaites par celles de la Ligue à Legnano. L'empereur doit signer en 1183 la Paix de Constance par laquelle il reconnaît l'indépendance politique etfinancière des Communes. Le progrès des communes fut facilité par l’élimination d’Italie des deux pouvoirs supérieurs, l’empire qui disparaît après la défaite de Manfredi à Benevento en 1266 et la papauté qui s’exile à Avignon un peu plus tard.

Les luttes internes des Communes se poursuivent tout au long du XIIIe s. et aboutiront à l'établissementdu pouvoir tyrannique d'une famille. L'aristocratie appuyée sur l'évêque s'oppose au petit peuple qui a lutté pour l'indépendance de la Commune et qui revendique plus de pouvoir, sous la direction de son « Capitano del popolo ». Chaque faction l'emporte à tour de rôle. En 1257, le peuple donne de larges pouvoirs à Martino della Torre (les Torriani) : c'est la fin de la démocratie communale et l'aube de la Seigneurie. Ces conflits recoupent les oppositions à l'intérieur de l'Eglise : la Lombardie connaît un développement des « hérésies » (cathares, etc.) et le dominicain Pietro da Verona, Inquisiteur grand persécuteur d'hérétiques, est assassiné en 1252, vénéré sous le nom de S. Pierre Martyr (Tombeau à S. Eustorgio, à Milan).

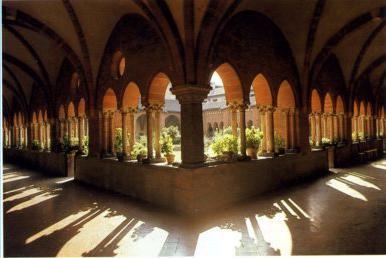

Cela n'empêche pas l'économie lombarde de prospérer. Les banquiers lombards travaillent avec l'Europe entière ; les armes et les tissus milanais sont recherchés. Milan devient la ville la plus Abbaye bénédictine-cistercienne de Chiaravalle (Milan) fondée en 1135. peupléed'Italie, construit un réseau de ses échanges vers Lodi (circulation sur le Lambro et sur l'Adda, jusqu'au Po en direction de L'Adriatique), Côme, Vercelli (relations avec le Comté de Savoie et la France), Pavie (routes de la Basse Lombardie et circulation sur le Ticino) ; en 1237, la route du St. Gothard vers le Rhin et l'Allemagne du Sud ; vers 1250, la route du Simplon est améliorée, dotée d'hospices et praticable même l'hiver.

Architecture : les grands itinéraires monastiques assurent la pénétration du gothique cistercien dans la culture romane : abbaye de Chiaravalle fondée par St Bernard, abbayes des Humiliates à Viboldone et Mirasole, églises consacrées à St François (Brescia, Pavie, Lodi, déjà pleinement gothique) ; « broletti » (palais de justice) et « Palazzi della Ragione » (Bergame, Pavie, Côme, Lodi).Diversification des styles dans les villes qui deviennent autonomes par rapport à Milan : Mantoue (La Seigneurie des Bonacolsi date de 1273, celle des Gonzague de 1328 ; influence vénitienne et véronaise), Crémone (qui fait partie du domaine des Visconti à partir de 1334 mais est plus sensible à l'influence émilienne).

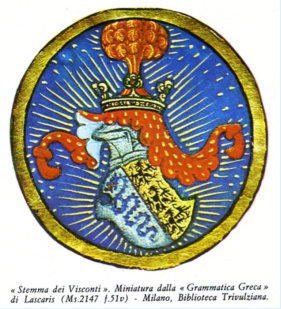

6) La domination des Visconti :

En Lombardie comme dans le reste de l’Italie, les communes évoluent vers la seigneurie de l’une ou l’autre des grandes familles. Ce furent d’abord les Torriani (Della Torre) qui administrèrent la région, négociant les faveurs du pape ou de l’empereur. Les Della Torre sont combattus par le pape qui avait fait nommer archevêque de Milan Ottone Visconti en 1262; celui-ci combattit le pouvoir des Torriani et s’imposa bientôt comme maître de Milan, appuyé par le clergé et la noblesse de la ville; puis c'est son petit-neveu, Matteo Visconti, qui assure son pouvoir sur Milan et le passe à son fils Azzone qui se fait nommer en 1330 « Dominus generalis ». C'est le début de la Seigneurie des Visconti : désormais toute ville conquise devient partie de l'Etat des Visconti, éliminant peu à peu les rivalités municipales, jusqu'à la mort de Filippo Maria Visconti en 1347. La tradition fait état de 12 Visconti, despotes en lutte continuelle contre leurs concurrents à l'intérieur, contre le Pape et les Etats voisins, dont Florence, à l'extérieur. Ils furent cependant de fins politiques qui avaient un sens aigu de l'Etat et organisèrent le Duché de Milan sur le mode monarchique ; leur cour fut aussi brillante, en particulier grâce à leurs épouses comme Regina della Scala, femme de Bernabò, Blanche de Savoie, femme de Galeazzo II, Isabelle de Valois, première femme de Gian Galeazzo et mère de Valentina, une des princesses les plus cultivées d'Europe, Caterina Visconti, seconde femme de Gian Galeazzo qui dirigea fermement le duché jusqu’à la majorité de son fils Filippo Maria, Béatrice d’Este, épouse de Galeazzo I.

Gian Galeazzo (1351-1402) prit le titre de duc en 1395 ; il avait partagé le territoire entre ses trois fils comme on partage un patrimoine privé ; l'un d'entre eux, Filippo Maria (1392-1447), le dernier des Visconti, tentade reconstruire l'Etat, malgré l'hostilité de la République de Venise qui avait poursuivi sa politique de conquête de la terre ferme jusqu'à l'Adda (perte des mines de fer des régions de Bergame et de Brescia), et celle de Florence, mais en entretenant de bons rapports avec Amédée VIII de Savoie. Il menait la guerre par l'intermédiaire de ses « condottieri » (chefs militaires de compagnies de soldats, souvent mercenaires, qu’ils louaient à un prince communication qui lui permet de développer ... le plus généreux, quitte à en changer !), le des vénitiens et finit décapité, et Francesco Sforza, mari de Bianca Maria, fille illégitime de Filippo Maria Visconti qu’il épouse et reçoit en dot Cremona, Pontremoli et une partie du Bergamasque (1441). Il était le fils de Muzio Attendolo (1369-1424), condottiere de Cotignola qui conquit le surnom de « Sforza » par son courage et ses compétences militaires, père de 7 fils, tous vaillants soldats. L’importance des « condottieri » dans l’évolution des communes vers les Seigneuries est évidente. Et la coutume était que pape ou empereur reconnaisse juridiquement le régime qui s’est imposé, nommant le nouveau seigneur « vicaire » impérial ou pontifical. Malgré la peste noire de 1347-1350 qui marque l'arrêt de la croissance démographique, l'économie du duché reste prospère : développement de l'industrie de la soie (aux dépens de l'industrie lainière), de la culture du mûrier et de l’élevage du ver à soie, maintien des industries d'armes, développement de la culture du lin et du riz, de l'élevage des bovins aux dépens de celui des ovins et des porcs, construction de 90 kms de canaux en même temps que se développe la navigation (fleuves, canaux et lacs). Ce sont les moines cisterciens qui réalisent la première bonification et irrigation de la région du Pô, créant les « marcite » (prés irrigués).

Apogée du gothique : * Peinture : culture de la fresque apportée par Giotto et ses disciples : Histoires des Visconti à la forteresse d'Angera, Histoires de Faustina et Liberata à S. Margherita et Vie du Christ à S.Abbondio à Côme ; diffusion du gothique « courtois « dans la seconde moitié du XIVe s. : Giovanni de' Grassi, Michelino da Besozzo, Bernardo da Venezia, Jacobello Dalle Masegne ; miniatures de Giovanni di Benedetto da Como.

*Architecture : réfection gothique de S. Bassiano à Lodi, de la cathédrale de Monza, de S. M. del Carmine à Pavie, de la Cathédrale de Côme. Dans la première moitié du XVe s., gothique tardif : Cathédrale et futur Palais royal de Milan. Apparition du palais milanais typique à plan carré autour d'une cour entourée de portiques surmontés de galeries ornées de fresques.

*Urbanisme : A Castiglione Olona, le Cardinal Branda, légat pontifical et évêque de Veszprém (Hongrie) fait remodeler le bourg en 1423 : réfection du Palais Branda Castiglione, l'Eglise de Villa, ou du Corps du Christ, où intervient peut-être directement Brunelleschi, construction de la Collégiale (Histoires de la Vierge de Masolino da Panicale) et du Baptistère (Histoires de Jean-Baptiste du même peintre).

7) Le règne des Sforza

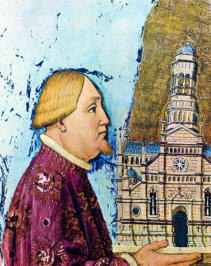

Le décès de Filippo Maria laissa la place à une Comte de Carmagnola, qui passa au service État de Milan sous les Visconti, éphémère humaniste Repubblica 1447-1450) qui se révéla très utopiste et finit par remettre le pouvoir le 25 mars 1450 à son chef militaire, Francesco Sforza qui revendiquait le duché au nom de son mariage avec Bianca Maria Visconti. La dynastie des Sforza règne jusqu'aux guerres d'Italie. Francesco Sforza (1401-1466) renforce l'unité du duché et tente de réconcilier les Etats italiens (Traité de paix de la « Lega Italica » de 1455). Ses états s’étendaient des Alpes à Gênes et à la Corse, de Vercelli à Asti et Parme, et jusqu’aux confins de la République de Venise. Son fils Galeazzo Maria, tyran cruel, fut assassiné par trois nobles conjurés en 1476, peut-être inspirés par les idéaux des créateurs de la république (« Aurea Ambrosiana », Repubblica Ambrosiana de 1447. Sa femme,Bona di Savoia (fille de Amédée IX de Savoie et belle-sœur de Louis XI de France), exerce la régence au profit de son fils Gian Galeazzo, mais c'est le quatrième fils de Francesco, Ludovico il Moro (1452-1508), qui s'empare du pouvoir par un coup d'état en 1480. Par crainte du roi de Naples, dont la nièce Isabelle d'Aragon avait épousé Gian Galeazzo, Ludovico commet l'erreur de faire appel aux Français pour qu'ils viennent conquérir le Royaume de Naples. Charles VIII entre donc dans le duché en 1494 : c'est le début des guerres d'Italie et la perte de l'indépendance de l'Italie. Ludovico, époux de Béatrice d'Este (mariage en 1491), est investi du duché de Milan en 1495 par l'Empereur Maximilien; avec Béatrice, il fait de Milan un grand centre culturel qui rassemble des artistes comme Bramante (Santa Maria delle Grazie) et Léonard de Vinci (Il « Cenacolo ») qui peu à peu substituent le style Renaissance au style gothique dominant ; ils ont deux fils, Maximilien en 1493 et Francesco en 1495. Mais à la mort de Charles VIII, Louis XII, descendant de Valentina Visconti (la mère de Louis d'Orléans), revendiqua l'héritage du Duché de Milan que conquiert en 1499 le milanais Gian Giacomo Trivulzio, chef des armées françaises. Ludovico s'enfuit en Allemagne, revient en 1500 à la tête de soldats mercenaires suisses, mais il est vaincu et fait prisonnier à la bataille de Novare ; il meurt en France au château de Loches en 1508.

Les Français sont chassés en 1512 par la coalition constituée par le Pape Jules II qui place Maximilien Sforza à la tête du duché. François 1er le reconquiert en 1515 après la victoire de Marignan, mais le gouverneur De Lautrec se rend odieux, le brillant Château des Sforza devient une caserne, les archers gascons détruisent le cheval d'argile de Léonard de Vinci, modèle d'une statue équestre de Francesco Sforza, et passent les fresques à la chaux. Après la défaite française de Pavie (1525), le duché est remis à Francesco II Sforza. A sa mort sans héritiers en 1535, le duché passe aux mains de Charles-Quint qui le remet à son fils Philippe II, roi d'Espagne. Cette affirmation des Seigneuries est en même temps celle des villes principales. Il faut penser qu’un État comme le duché de Milan est un ensemble très mouvant où chaque ville garde son autonomie dans une sorte de confédération de petites villes, de vallées, de fiefs et de petites seigneuries rurales. Cependant les Visconti et les Sforza construisirent une bureaucratiequi centralisa toujours plus le pouvoir judiciaire, fiscal, administratif et fit de la ville dominante une véritable « capitale ».sous l’autorité d’un « vicaire impérial » qui, lorsqu’il devient « duc » (en 1395 pour Gian Galeazzo), exerce le pouvoir en son nom propre sur villes et campagnes.

En cette seconde moitié du XVe s., la Lombardie est marquée par une forte croissance démographique et économique, dont Ludovico il Moro fera la base d'une grande politique culturelle : Milan devient l'un des pôles de la Renaissance. Les guerres d'Italie n'interrompront pas ce progrès : Milan a constamment 150.000 habitants, c'est une métropole comparable à Paris, Londres et Lisbonne, centre des échanges européens ; les autres villes : Bergame et Brescia sont intégrées dans la République de Venise, Côme est en déclin, Pavie stagne, Crémone reste active, Mantoue ne dépasse pas 40.000 habitants.

Architecture : distinction toujours plus nette entre Mantoue et Milan qui développe un style propre : Chartreuse et Cathédrale de Pavie (Giovanni e Guidiforte Solari), Cathédrale de Milan (Giovanni Antonio Amadeo, Bartolomeo Rocchi, Gian Giacomo Dolcebuono) où laissent leur marque Bramante, Léonard et Francesco di Giorgio Martini. Chef d'oeuvre de G.A. Amadeo : la chapelle Colleoni à Bergame, 1472-1476. Les influences bramantesques se mêlent aux traditions lombardes antérieures : cathédrale de Côme (les frères Rodari).

Peinture : Vincenzo Foppa de Brescia (1427-1516), Ambrogio Bergognone (1455-1522) puis Bernardino Luini (1480-1532) et Gaudenzio Ferrari (1475-1546) à Milan ; à Bergame, Lorenzo Lotto (1480-1556), à Brescia Girolamo Romanino (1484-1562), Alessandro Moretto da Brescia (1498-1554).

8) La domination espagnole et autrichienne

À partir de la paix de Cateau-Cambrésis (1559), l’Espagne domine une partie importante de l’Italie : duché de Milan, Royaume de Naples, Sicile et Sardaigne. Le duché de Milan est gouverné par un gouverneur et par un Grand Chancelier espagnols, un Conseil Secret qui tenait lieu de Conseil des Ministres et un Sénat de 15 membres dont 3 devaient être espagnols. Milan ne perd cependant ni son importance ni son autonomie politique relative sous la domination espagnole : le gouverneur et le grand chancelier sont étrangers, mais ce sont les organismes milanais (Sénat, Capitaine de Justice, juges, etc.) qui restent décisifs ; ce sont des fonctionnaires italiens qui siègent au Conseil Suprême d'Italie à Madrid et ce sont des juristes lombards qui rédigent en 1541 les Nouvelles Constitutions de l'Etat milanais qui restent en vigueur jusqu'en 1796. Le duché subit cependant le poids de l'occupation militaire espagnole ; les capitaines espagnols sont raillés dans le personnage du « Capitaine Spaventa » de la Commedia dell' arte, fanfaron et lâche (Cf aussi Les Fiancés. Histoire milanaise du XVIIe siècle de Manzoni dont l'action se déroule sous l'occupation espagnole de 1628 à 1630). Il est aussi conditionné par la décadence de l’économie espagnole à la fin du XVIe s. et au cours du XVIIe s., en particulier dans le secteur textile qui perd son importance dans tous les états italiens, au profit de l’industrie de la France, de la Hollande et de l’Angleterre, de moins bonne qualité mais moins coûteuse. Le développement de zones de marécages met l’agriculture en crise, mais permet paradoxalement le progrès des plantes fourragères et de l’élevage, ou de la culture du chanvre et du riz. Le roman de Manzoni donne une idée assez juste de la présence espagnole et de la situation économique de la période.

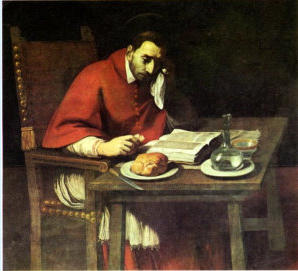

Un personnage important de cette période fut saint Charles Borromée, d'une ancienne famille originaire de San Miniato en Toscane (un certain Lazzaro qui, ayant aidé les pèlerins en route vers Rome pour le jubilé de 1300, acquit le titre de « Buon romeo » (bon pèlerin), d'où le nom de Borromeo) puis transférée à Milan. En 1445, Vitaliano Borromeo devint Comte d'Arona, d'où la famille acquiert en 1501 l'Ile de S. Victor (Isola Madre) sur le Lac Majeur puis les deux autres îles. Charles (1538-1584), neveu du Pape Pie IV (1499-1565), devient secrétaire d’État du pape, puis Archevêque de Milan en 1564 et Cardinal ; il mène une lutte implacable contre la Réforme protestante qui tentait de s'infiltrer en Lombardie par les Grisons (sanglante révolte antiprotestante de la Valtellina en 1620, le « Saint massacre » ; la vallée reste attribuée aux Grisons), travaille à l'application des décrets du Concile de Trente (achevé en 1563) sur l'organisation du clergé : il n’hésite pas à supprimer l’ordre religieux des Umiliati, jugé désormais privé d’esprit religieux, ce qui lui valut une tentative d’assassinat par un prêtre de l’ordre en 1569 ; il réforme les habitudes des fidèles et du clergé devenues peu catholiques (en 1566, il interdit par exemple de boire, manger, faire du commerce et jouer dans l’église), il n'hésite pas à s'opposer au gouverneur espagnol et au Sénat de Milan pour défendre les droits de l'Eglise (droit d'un tribunal ecclésiastique, droit d'asile, droit d'avoir une garde armée...), et notons que l’installation de l’Inquisition espagnole fut interdite à Milan en 1563 ; il donna une partie de sa fortune pour les pauvres victimes de la peste de Milan ; il fut un inquisiteur particulièrement dur, présent dans les procès de « sorcières » qu'il faisait envoyer au bûcher et dans les procès pour hérésie. Son neveu, Frédéric Borromée (1564-1631) fut lui aussi Cardinal et Archevêque de Milan (1595) ; il est le protagoniste des chapitres XXII et XXIII des Fiancés .

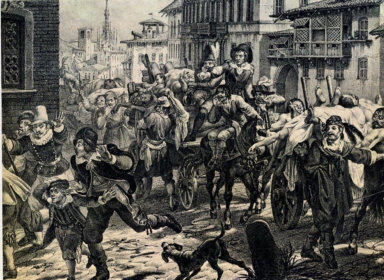

Deux épidémies de peste ravagèrent le duché en 1576 et en 1629 (17.000 morts à Milan en 1576 ; la population de Milan passe en 1630 de 130.000 habitants à 70.000. Cf Les Fiancés), contribuant à affaiblir l'économie milanaise déjà concurrencée par les dynamiques industries du duché de Savoie. La source principale de la peste avait été l’arrivée des 25.000 lansquenets envoyés par l’empereur Ferdinand II pour combattre Mantoue, et entrés en Lombardie malgré les interdictions. Les médecins étaient en désaccord sur la contagion par contact épidermique; et on fit une chasse acharnée aux « porteursde peste » (« gli untori»). L’épidémie ne s’arrêta qu’en février 1632 (Voir dossier en annexe). La source principale d'accumulation de capitaux et de ressources fiscales de l'Etat, qui avait été le grand commerce et les manufactures d'armes et de tissus, devient l'agriculture presque jusqu'à la fin du XIXe siècle (soie, riz, fromages). Une classe de bourgeoisie rurale se constitue : agents de grands propriétaires, notaires, experts (techniques agraires, irrigation ...), marchands de grains et de bétail, artisans des gros bourgs agricoles qui se développent (Monza, Busto Arsizio, Cantù ...), et sont la matrice de l'économie rurale lombarde contemporaine. Mais la propriété foncière étant concentrée entre les mains de quelques grands propriétaires milanais, la ville reste un des grands centres européens : construction de palais et d'églises, produits de luxe (vêtements, meubles, bijoux, carrosses ...), base de l'économie milanaise des XIXe et XXe siècles.

La décadence espagnole après la Paix des Pyrénées (1659) et la guerre de Succession d'Espagne ont pour conséquence le passage de la Lombardie à la branche autrichienne des Habsbourg (1706), confirmé par les Traités d'Utrecht (1713) et de Rastadt (1714). C’est la fin de la domination espagnole en Italie (perte de la Sicile, de la Sardaigne, du Royaume de Naples et du Duché de Milan). Sous la domination autrichienne, le duché perd toute autonomie administrative et politique ; les classes moyennes commencent à regretter les Espagnols, tandis que toutes les charges publiques sont exercées par la noblesse.Le Piémont, qui s’est allié avec la France le 26 septembre 1733, conquiert l'ouest de la Lombardie, il « effeuille l'artichaut lombard », aux dépens des propriétaires fonciers du duché ; le roi de Piémont-Sardaigne entre à Milan le 11 décembre 1733, tandis que Don Carlos de Bourbon s’empare du Royaume de Naples : la Paix de Vienne (1738) attribue au Piémont les districts de Novare et de Tortona ainsi que les Langhe, et la Paix d'Aix- la-Chapelle (1748) Voghera et l'Oltrepò pavese, Ossola et la Valsesia. Il n’en est chassé par les troupes franco-espagnoles, alors qu’il s’est rallié à l’impératrice d’Autriche, qu’après la paix de Worms (1745). Le Royaume de Piémont-Sardaigne reste le seul État indépendant d’Italie.

Car à partir de 1748, ce sont les Habsbourg d’Autriche qui dominent l’Italie, François-Étienne de Habsbourg-Lorraine est empereur depuis 1745 et a pris la suite des Médicis dans le Grand- Duché de Toscane.

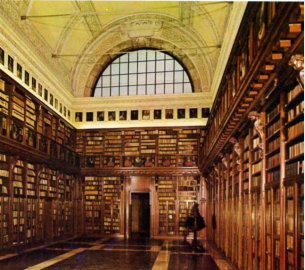

Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780, impératrice à partir de 1740) et son fils Joseph II (1741- 1790, empereur à partir de 1765) accentuent la germanisation de la Lombardie, mais pratiquent aussi une politique de réformes et favorisent l'essor d'une bourgeoisie marchande, de professions libérales et d’une bourgeoisie rurale d'entrepreneurs capitalistes, réduisant les privilèges de la ville et des grands propriétaires absentéistes milanais. La grande propriété foncière se transforme peu à peu en entreprises agraires capitalistes qui absorbent les propriétés communales et les petites propriétés paysannes, provoquant une augmentation de la production mais aussi du chômage et une transformation des paysans en salariés agricoles pauvres. La population passe de 1 million au début du siècle à 2.150.000 habitants en 1790 (Italie : de 11 à 18 millions) ; la mortalité diminue dans les campagnes ; une activité artisanale- industrielle se développe à nouveau à Milan et à Côme (laine, coton et soie) ; les communications s'améliorent, facilitant le commerce. Milan devient, avec Naples, le centre de la philosophie des Lumières (« L’illuminisme ») enItalie, grâce à l’action de Marie-Thérèse, aidée par le comte de Firmian : elle réforme non seulement l’économie et l’administration, mais développe une politique culturelle efficace, réorganisant les écoles et institutions comme la bibliothèque de Brera, faisant appeler à l’université de Pavie des savants comme Volta et Spallanzani ; les institutions ecclésiastiques sont mises en discussion par les Jansénistes ; le « Caffè », avec les frères Verri et Cesare Beccaria font entrer dans Milan les idées économiques et sociales qui naissaient en Europe.

Architecture : Pellegrino Tibaldi (1527-1596), l'architecte de Saint Charles (églises mais aussi projets de villas) ; Giovanni Lantana (1581- 1627) à Brescia (le Duomo Nuovo) ; construction de grandes églises baroques. Le XVIIIe s. est aussi l'époque des villas de style baroque puisnéo-classiques sous la domination autrichienne : Giuseppe Piermarini (1734-1808) et le viennois LéopoldPollack(1751-1806). Construction du palais d'Este à Varese en 1766-71, par Giuseppe Bianchi.

Peinture : Federico Zuccari (1560-1609) travaille pour le Cardinal Federico Borromeo, de même que Giovanni Cerano (1575-1633), Giulio Cesare Procaccini (1574-1625), Pier Francesco Morazzone (1573-1626), Daniele Crespi (1597-1630) ; Carlo Francesco Nuvolone (1609-1662) peint statues et fresques du Sacro Monte de Varese dans les chapelles de l'architecte local Giuseppe Bernasconi (1587-1623). La Lombardie donne naissance à Michelangelo Merisi dit Le Caravage (1573-1610).

Histoire : Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), de Modena, travaille à l’Ambrosiana de Milan où il commence ses travaux d’histoire de Milan.

Littérature : intense activité d'écrivains influencés par l'illuminisme français : Cesare Beccaria publie « Des délits et des peines » en 1764, date à laquelle paraît aussi le 1er numéro du périodique littéraire et scientifique « Il caffè » de Pietro Verri, économiste et homme de lettres, et de son frère Alessandro. Le poète Giuseppe Parini publie Il Giorno à partir de 1763. Milan est devenu un grand centre intellectuel. Un auteur dialectal important : Carlo Porta (1775-1821).

9) L'époque napoléonienne et le Risorgimento :

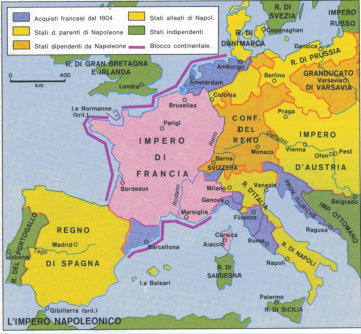

Vainqueur des Autrichiens à Lodi, Bonaparte entre à Milan le 15 mai 1796 (cf. les descriptions de Stendhal dans La Chartreuse de Parme ) et instaure la République Cisalpine (capitale Milan), transformée en République Italienne en 1801 après la victoire de Marengo. Milan reste la capitale, Napoléon est Président de la R.I., le Vice-Président est Francesco Melzi d'Eril (Sa villa est sur le Lac de Côme). Proclamé empereur en 1804, Napoléon reçoit la couronne de Roi d'Italie dans le Dôme de Milan ; Eugène de Beauharnais devient Vice-Roi. Napoléon poursuit et améliore les réformes des Habsbourg, le renforcement de l’appareil bureaucratique, et la formation de cadres administratifs et militaires modernes. Sous son règne, l’Italie fut moins divisée ; Milan se développa considérablement comme capitale du royaume d’Italie, avec ses 100.000 km2 et ses 6 millions d’habitants ; les mines et l’industrie métallurgique furent favorisées, en particulier les fabriques d’armes : la région de Brescia fournissait 40.000 fusils, 9.000 sabres par an et de nombreux canons et lames pour armes blanches. En 1805, 200.000 soldats italiens furent enrôlés dans l’armée napoléonienne, et trois fois plus pendant la campagne de Russie.

Après la défaite et l'abdication de Napoléon, le Ministre des Finances Giuseppe Prina, ministre sous Napoléon, est assassiné, lynché en 1814 dans les tumultes populaires de Milan. Au Congrès de Vienne en 1815, la Lombardie et la Vénétiesontannexées au Royaume des Habsbourg ; Milan, capitale avec Venise, devient la résidence du Vice-Roi autrichien. Contrairement aux promesses faites pour soulever les populations contre Napoléon, les Autrichiens et les Anglais refusèrent toute forme d’unité de l’Italie à la délégation milanaise venue la demander en 1814.

Sous la seconde domination autrichienne,la nouvelle bourgeoisie lombarde, concurrencée par les industries de Bohême, se tourna vers le marché italien. La population lombarde augmente : de 90 habitants au km2 en 1820 à 160 en 1881 ; cela correspond à uneriche économie agricole et commerciale, dont les produits fondamentaux sont la soie, les fromages et le riz ; les propriétaires terriens, les commerçants et les exportateurs de soie restent les figures dominantes de l’économie lombarde, concentrant lepouvoir économique, politique, le prestige social et culturel. La Lombardie ne participe à la révolution industrielle que comme pays producteur de matières premières, et de produits agricoles, situation semi-coloniale. La Lombardie payait pour tous : barrières douanières, maximum d’impôts, etc. La bourgeoisie appuie le mouvement unitaire et la monarchie de Savoie, seule force italienne assez organisée pour combattre efficacement l'armée autrichienne, tandis que des mouvements insurrectionnels anti-autrichiens éclatent en Lombardie. De nombreuses sociétés secrètes se créent, dont les « carbonari » (les sections s’appelaient des « vendite », les affiliés étaient les « buoni cugini », les lieux de rencontre les « baracche » et les femmes les « giardiniere ». Les carbonari furent anéantis en 1831, après le mouvement révolutionnaire de 1820, par une répression féroce des Autrichiens (exécution de Ciro Menotti en mai 1831). L'écrivain Silvio Pellico est arrêté à Milan en 1822, condamné à mort et incarcéré jusqu'en 1830 à la prison du Spielberg (Voir son ouvrage Mes prisons publié en 1832 à Turin). De nombreux intellectuels, en particulier ceux qui avaient participé à la rédaction du « Conciliatore » créé en 1819 y furent également emprisonnés, dont Federico Confalonieri. À partir de 1830 se développe un intense mouvement libéral et nationaliste qui élabore les conditions et les formes d’une Italie enfin unifiée ; qui préconise une nation sous l’autorité du roi de Sardaigne (Cesare Balbo), qui sous l’autorité du pape (Vincenzo Gioberti). Parmi ces courants, le révolutionnaire « Giovine Italia » de Giuseppe Mazzini (photo à droite).

En Lombardie, un travail tenace d’irrigation et de bonification permet de développer une agriculture moderne (fourrages, riz, blé, lin, vigne, élevage de bovins de qualité), des industries agro- alimentaires(charcuterie et fromages) ; l’ouverture du marché impérial après 1830 facilite l’expansion de l’industrie du coton et de la soie, avec des machines modernes ; vers 1840, l’ingénieur alsacien Falck crée la base de la future industrie sidérurgique. La bourgeoisie se réveille ; après le « Conciliatore », le « Politecnico » réunit des intellectuels comme Carlo Cattaneo, un de ceux qui se battront pour l’installation de lignes de chemin de fer en Italie (la Milan-Monza est ouverte en 1840. Photo ci-contre). La première Guerre d'Indépendance est marquée par les « Cinq journées » de révolte anti-autrichienne de Milan (18-22 mars 1848) et par les « Dix journées » de Brescia (20-30 mars). La révolte milanaise, guidée par Cattaneo avait été précédée d’une grève passive du tabac et du jeu de lotto, deux monopolesautrichiens ! Grâce à l’alliance entre la France et le Piémont, la seconde guerre d’indépendance est un succès pour les Italiens. Victorieux à Montebello, Palestro et Magenta, les Franco- Piémontais entrent à Milan le 8 juin1859 (Cf tableau ci-contre de Giuseppe Bertini), tandis que Garibaldi occupe Varese, Côme, Bergame, Brescia.Le Royaume d'Italie est proclamé le 14 mars 1861 par le Parlement de Turin ; le roi est Victor-Emmanuel II. La Lombardie, avec ses 3.104.838 habitants, est parmi les régions les plus avancées et les plus actives : 1.086.028 personnes sont employées dans l'agriculture, 459.044 dans l'industrie et l'artisanat. En 1871, on y recense 1.828.589 analphabètes. La troisième guerre d'indépendance permet le rattachement de la Vénétie à l'Italie ; Mantoue et son territoire sont rattachés à la Lombardie.

Les bouleversements politiques et culturels qui ont marqué cette période et l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie ont favorisé l'apparition d'une nouvelle sensibilité esthétique, en particulier aux paysages agraires chargés d'histoire, souvent évoqués dans le roman de Manzoni et dans les témoignages des grands voyageurs étrangers de la fin du XVIIIe s. au XIXe s., Goethe, Stendhal, Lamartine, Théophile Gautier, Taine ... À Milan se développe un mouvement littéraire nouveau, la « Scapigliatura » (de « scapigliato » = échevelé) animé par Giuseppe Rovani, Camillo Boito, Tarchetti, Dossi, les peintres Daniele Ranzoni et Tranquillo Cremona.

Architecture : Luigi Cagnola (1762-1833) : édifices ecclésiastiques ; Luigi Canonica (1762-1844) : théâtres ; Simone Cantoni (1736-1818) : nombreuses villas construites sous les Habsbourg.

Développement des Académies et musées, bibliothèques : Académie de Brera à Milan, Bibliothèque Queriniana à Brescia, Académie Carrara à Bergame.

10) De l'Unité à aujourd'hui :

Au moment de l'Unité, les figures les plus représentatives de la Lombardie sont celles du propriétaire terrien capitaliste, du commerçant et de l'exportateur de soie, qui cumulent pouvoir économique, pouvoir politique et prestige culturel. Peu à peu, l'intérêt et les capitaux se déplacent vers l'industrie : la Lombardie se tourne vers la révolution industrielle. L'ouverture du marché italien par l'unification douanière la favorise, ainsi que le développement du réseau ferroviaire. Mais la pauvreté de la population fait que les seuls produits de masse sont les tissus de coton, la mercerie, les almanachs et les allumettes. Milan, principal noeud du réseau ferroviaire, devient la capitale commerciale et financière de l'industrie cotonnière, avec des usines de 300 à 1000 employés, essentiellement des femmes. Les capitaux abandonnent l'agriculture pour se porter vers des investissements plus rentables : renouvellement du matériel ferroviaire, mécanisation de l'industrie textile et de l'agriculture. L'industrie lourdese développe donc dans les grandes villes, favorisée à partir de 1880 par la production et le transport sur une grande échelle de l'énergie électrique (l'Italie est pauvre en charbon !) et les vallées alpines se couvrent de centrales électriques. Milan devient une grande ville industrielle et ouvrière. En 1908 est ouvert le tunnel ferroviaire du Simplon et les premières grandes usines sidérurgiques Falck et Breda s'installent à Sesto San Giovanni : le quartier et l'usine remplacent la « cascina » (la ferme) dans cette région autrefois agricole.

La population lombarde passe de 4,4 millions d'habitants en 1901 à 8,9 millions en 1981 ; les taux de mortalité (et de natalité!) diminuent ; de région d'émigration entre 1881 et 1925, la Lombardie devient région d'immigration depuis la Vénétie et l'Italie méridionale entre 1925 et 1940, puis entre 1955 et 1970. La structure interne du secteur industriel se transforme, le secteur textile cédant la première place à la métallurgie et à la chimie, tandis que la demande de services augmente régulièrement. Sa position géographique entre l'Europe et la Méditerranée (par où arrive le pétrole) fait de la Lombardie un des principaux pôles de l'espace économique européen avec Paris, Londres et la Ruhr.Pendant toute la période où se construit l’unité italienne, la Lombardie joua un rôle important dans la vie politique italienne : c'est à Milan que s'enracine dès 1880 le Parti Radical de Felice Cavallotti et qu'est fondé en 1882 le Parti Ouvrier Italien, ancêtre d'un Parti Socialiste dont la tendance marxiste (Filippo Turati, Anna Kuliscioff) prend forme à Milan. Une structure syndicale très solide mobilise aussi bien les ouvriers que les salariés agricoles. C'est encore à Milan que naît le Parti Populaire, d'inspiration catholique, ancêtre de la Démocratie Chrétienne ; l'Université Catholique de Milan sera après la seconde guerre mondiale la forge de la classe politique et du patronat chrétiens. C’est à Milan et dans les villes lombardes que les revendications manifestées dans tout le pays (« pain et travail ») prirent la plus grande dimension politique : lesouvriers spécialisés, aristocratie de la classe ouvrière, sont les plus sensibles aux idées socialistes (à la différence des foules méridionales,encoreplus malheureuses mais encore soumises aux idéologies monarchiste). La C.G.L. ((Confédération Générale du Travail) est fondée à Milan en 1906.

Il y avait aussi dans les banlieues uns sous-prolétariat urbain encore plus marqué par la crise économique et qui contribua à la violence de l’insurrection de mai 1898, qui éclata suite à l’arrestation d’un ouvrier de la Pirelli qui distribuait des tracts socialistes, et qui fut durement réprimée par le « boucher de Milan », le général Fiorenzo Bava-Beccaris, dont les troupes firent plus de 80 morts et 450 blessés parmi les manifestants; la bourgeoisie laissa croire qu’il s’était agi d’une action subversive préparant une révolution. Suivit une répression judiciaire qui inculpa 803 personnes (dont plusieurs députés socialistes et républicains) en 122 procès, qui attribuèrent 1390 ans, 3 mois et 2 jours de réclusion, et décidèrent la dissolution des organisations ouvrières, parfois même de comités paroissiaux qui avaientprotestécontre la misère dupeuple, et la fermeture de plusieurs journaux, dont « Il Secolo » qui déclina alors au profit du « Corriere della Sera ». Le 29 juillet 1900, le roi Umberto I fut assassiné par un anarchiste révolutionnaire, Gaetano Bresci à Monza ; il considérait comme symbole de la réaction monarchiste, celui qui avait décoré le généra Bava-Beccaris pour la répression des faits de Milan («pour récompenser le service rendu aux institutions et à la civilisation »).

Plus tard, le fascisme fit en Lombardie ses premières expériences de groupes de choc paramilitaires, et c'est là qu'il suscita une très vive résistance durant la guerre civile contre la République de Salò (1943-44). En 1943, Mussolini est désavoué et arrêté par le Grand Conseil Fasciste qui sent venir la défaite. Puis, libéré par les S.S., il crée la République fasciste à Salò (en vert sur la carte) sur les bords du lac de Garde, et une terrible guerre civile se déroule donc en Lombardie, Piémont et Émilie : les partisans sont considérés comme des terroristes et assassinés sans jugement. Finalement, Mussolini est arrêté et exécuté sur les bords du Lac de Côme, à Dongo, le 28 avril 1945, selon la décision du Conseil National de la Résistance Nord-Italie.

La guerre est donc très destructrice pour la région, en particulier les bombardements alliés qui visaient les villes industrielles, en 1943. La vie reprend vite après la guerre, avec une inventivité remarquable, et un souffle d’utopie qui tente de lutter contre la misère, comme le manifeste le film de Vittorio De Sica en 1951, Miracle à Milan.

Milan et les autres villes de Lombardie restent des lieux de vie politique politique et syndicale active pendant tout l’après-guerre, comme l’illustrent ces photographies :

Le mouvement de 1968-1969 y fut très fort, marqué par le premier des attentatsfascistes à la Banque de l’Agriculture, un jour de marché, le 12 décembre 1969, qui tua 16 personnes et en blessa des dizaines. Le pouvoir démocrate-chrétien, qui jouait la carte des deux terrorismes qui menaçaient l’Italie centriste, attribua d’abord l’attentat aux anarchistes, et pendant son interrogatoire par le commissaire Calabresi, un militant anarchiste tomba par la fenêtre et se tua.En représailles, le commissaire, considéré comme responsable (à tort probablement) de sa mort fut assassiné un peu plus tard par un groupe d’extrême-gauche. Les étudiants de gauche occupèrent l’Université et les heurts furent rudes avec la police, ou entre les groupes néo-fascistes du M.S.I. (Mouvement Social Italien et les groupes d’extrême-gauche (bientôt vont se manifester plusieurs groupes dont le plus important

Le sport est un des loisirs principaux des Lombards, le foot et le vélo (Voir ci-contre une partie de foot à l’Arena de Milan en 1945, et le passage de Gino Bartali au tour de Lombardie en 1952)

Le territoire lombard continue cependant à être diversifié : dans la Basse Lombardie, l'espace rural reste bien séparé des pôles urbains, la Montagne lombarde garde ses particularités modifiées par le tourisme ; outre l'énorme agglomération urbaine de Milan (15 à 20 kms par 24 derayon), un autre alignement de villes soude les zones de Varese, Côme et Nord- ilanais. L'autoroute Milan-Bergame-Bresciaest bordée d'une file continue d'usines et de centres commerciaux.La sensibilité aux facteurs culturels et d'environnement est cependant développée par un profond mouvement qui tend à valoriser l'écologie et le patrimoine rural et local. En 1976, l'explosion d'un réacteur de l'ICMESA, entreprise suisse de Seveso au nord de Milan, est à l'origine d'un nuage toxique de dioxine qui pollue et rend encore inhabitable aujourd'hui toute une partie de la commune et provoque de graves maladies : un parmi les désastres écologiques causés par un développement sauvage.

LA LOMBARDIE AUJOURD'HUI

Richesse, industrie, savoir-faire, pouvoir de droite, mode, football, la Lombardie ne se résume-t-elle qu'à ces images ? Assurément non, mais celles-ci en composent une bonne partie.24.000 kms (Italie : 301.000), 9 millions d'habitants (Italie : 57 millions), densité de 371 hab. par Km2 (Italie : 188) à la seconde place après la CampanieAvec 16% de la population nationale et 18% de la population active, la Lombardie produit 21% du Produit Intérieur Brut. Sur 3 860 000 travailleurs, 1 673 000 sont employés dans l'industrie, 2 067 000 dans le secteur tertiaire, 120 000 dans l'agriculture. Avec moins de moyens humains, La Lombardie produit plus. C'est donc une région où le facteur de production "capital" est très important. Ce dynamisme a une contre-partie : le risque écologique. Le 10 juillet 1976, une usine chimique localisée près de Seveso, à 30 kms au nord de Milan explose, libérant un nuage de dioxines. Près de 15 000 personnes ont été évacuées. Sur les 110 hectares les plus touchés, les maisons ont dû être rasées et près de 250 000 mètres cubes de terre enlevés. Pour prévenir ce type d'accident, la Communauté européenne a adopté, en 1982, une directive sur les risques d'accidents industriels majeurs, dite « directive Seveso », L'accident n'a pas fait de victimes et la fréquence des cancer n'a pas augmenter ensuite. La Lombardie, Rhône Alpe, la Catalogne et le Bade-Wurtemberg sont les 4 régions les plus riches d'Europe.

Argiculture

Ce n'est pas le point le plus fort de la Lombardie excepté la Valtellina (axe Sondrion/Bormio) : du vin (et quelques très bons crus : il y a 8 routes du vin : à Bergame, le Valcalepio et le Moscato de Scanzo, le Sancolombano de Lodi, etc. etc.), des fromages (Grana, Mascarpone, Gorgonzola, Stracchino, Caprino, Quartirolo, Taleggio, etc.) et peu de fruits mis à part les kakis du lac de Garde. Les productions agricoles de la Lombardie sont des céréales, et du maïs (qui est la base de la « polenta »), généralement contrôlées par de grosses coopératives, mais aussi une abondante charcuterie. En Italie, les OGM sont interdits, par contre les produits de traitement des semences tels que le Gaucho et le régent étaient encore autorisés.en 2007. Bien sûr le riz entre Milan et Turin, à cheval sur la Lombardie et le Piémont.

Industrie

Milan (4 000 000 d'habitant pour l'agglomération) est la vraie capitale économique de l'Italie. Milan est le centre d'une vaste région industrielle aux productions les plus diverses mais dont les fondements reposent sur le textile, la métallurgie ( Alfa Romeo, Marelli), la chimie (Montedison, Pirelli), l'aéronautique à Varese, le ciment à Bergame (120 000hab.), la mécanique à Brescia (200 000hab.). Le débouché de cet ensemble est le port ligure de Gênes.Présence de grandes entreprises (Montedison, Alfa Romeo, Pirelli, Breda, Dalmine, Franco Tosi...) à côté d'un réseau serré de petites et moyennes entreprises : mécanique, meubles, coutellerie, robinetterie, fabriques de chaussures, de bas, de tricots (Ci-contre, Sesto San Giovanni, entre Milano et Monza, gros centre industriel)

Tertiaire

Le secteur financier et bancaire est décisif : la Bourse de Milan concentre 90% des échanges de toute l'Italie. La plus grande école de commerce italienne, la Bocconi qui est l'équivalent d'HEC est située à Milan et non à Rome. La majorité des filiales de groupe étranger sont à Milan. Nombre de leurs dirigeants habitent un quartier sécurisé au nord de Milan, à Arese.L'évolution qui fait suite au "miracle économique" des années 50 et 60 déplace l'axe de l'économie lombarde, de la grande et moyenne industrie aux activités de production de biens de consommation de masse, ce qui induit une désindustrialisation et unetertiarisation. Dans les années 80, tandis que se déchaîne la spéculation foncière sur les espaces laissés libres par les anciennes grandes entreprises, à la Milan des ouvriers et des grands industriels se substitue celle des spéculateurs boursiers et immobiliers, des stylistes, des agents de publicité et des personnages de la télévision, dont Silvio Berlusconi a été le prototype. L'Université Catholique de Milan sera après la seconde guerre mondiale la forge de la classe politique et du patronat chrétiens.Le tertiaire correspond à la volonté des entreprises de rationaliser leurs "services" internes destinés à la programmation, commercialisation, contrôle de qualité, distribution, promotion commerciale, gestion du personnel, informatisation. Le secteur financier et bancaire est décisif : la Bourse de Milan concentre 90% des échanges de toute l'Italie. Autres secteurs en développement : l'édition (Mondadori, Rizzoli), la publicité, la mode, le design. Parallèlement, se développait une population minoritaire de chômeurs ou travailleurs précaires, jeunesdes "centressociaux",immigrés extracommunautaires, marginaux, terrain favori de la drogue et de la micro criminalité.

Vie politique

La classe politique issue de la nouvelle bourgeoisie d'affaires, toujours plus arrogante et inefficace, utilisait sans scrupules son pouvoir à des spéculations financières, des financements occultes de leurs partis, des enrichissements personnels. A la tête de ces opérations, le Parti Socialiste Italien, égaré loin d'une tradition de lutte sociale au nom des ouvriers et des paysans : M. Pillitteri, gendre de son Secrétaire Général, Bettino Craxi, est alors Maire de Milan. C'est donc naturellement à Milan qu'éclate le scandale de « Tangentopoli » et l'opération "Mani pulite" (Mains propres) en 1992, compromettant toute la classe dirigeante démocrate-chrétienne et socialiste au point de faire disparaître les deux partis et conduisant devant la Justice les principaux hommes politiques qui avaient dirigé la République depuis les années 60-70. Bettino Craxi est mort en exil en Tunisie pour échapper à la prison, et les procès Berlusconi sont encore en cours et ne conduisent à aucune condamnation pour la seule raison que Berlusconi a fait voter une loi donnant l’immunité au président du Conseil qu’il est à nouveau depuis 2007.Une des conséquences de Tangentopoli a été la méfiance vis à vis des partis politiques et le développement de la Ligue du Nord, qui s'est appuyée sur cette corruption des hommes politiques de droite et de gauche pour développer des slogans d'abord fédéralistes puis sécessionnistes et racistes. La Ligue lombarde apparaît pour la première fois au niveau national lors des élections de 1987. Sur ces thèmes régionalistes, elle ne réalise qu'un très faible score : 186 254 voix (0,5%), toutes obtenues en Lombardie. Aux élections municipales partielles de 1992, elle s'affirme de très loin comme le premier parti dans les villes du Nord.Le gouvernement de centre-gauche, qui a vu les ex- communistes du Parti Démocratique de la Gauche (PdS, devenu Pd après la fusion entre le PdS et la Margherita d’ origine démocrate-chrétienne) revenirau pouvoir avec d'anciens démocrates-chrétiens, des centristes et des Verts, a eu entre autres pour tâche de résoudre cette « question morale », de fonder à nouveau l'action politique sur des valeurs solides et de redonner aux Italiens une confiance en leurs élus. Il n’a pas totalement convaincu les Italiens qui ne l’ont pas ramené au pouvoir lors des élections de 2007.La Lombardie es actuellement largement gouvernée par le centre-droit, et la Ligue garde quelques places fortes.

Sport

Ce n'est que par simple élégance que ce chapitre s'intitule : le sport. Autant ne parlez que de football. Milan possède deux club : « l'AC Milan » de Berlusconi (un de ses instruments de pouvoir) et « l'Inter » de Milan. Ce club, comme son nom l'indique a une vocation internationale : seulement 6 italiens dans une équipe de 28 joueurs en 2009. Scandale chez les « tifosi », parfois racistes, quand le club dispute un match sans joueurs italiens. A eux deux ces deux clubs ont remporté respectivement 17 et 16 titres nationaux. Les budgets précèdent les résultats. Mais la « Juventus » de Turin a 27 titres de champion d'Italie. Une des plus belles courses cycliste est le tour de Lombardie qui se déroule en fin de saison aux alentours de Varese et Como. Le Grand Prix d’Italie de Formule 1 se court chaque année sur le circuit de Monza.

Arts

Le design est la signature artistique contemporaine de Milan. L'institut européen du design y a été fondé en 1966 par Francesco Morelli. Gio Ponti, né à Milan en 1891 est designer et architecte. Il a dessiné la Tour Pirelli en 1955... à Milan. La mode milanaise est à mi-chemin entre l'art et le commerce. Les noms évoquent maintenant surtout des marques commerciales : Versace, Giorgio Armani, Gucci, Dolce e Gabbana, Prada.Mais la musique reste un des arts les plus pratiqués, les opéras sont mondialement connus (la Scala de Milan ...). L’exploitation du patrimoine culturel accumulé tout au long de l’histoire de la Lombardie est très importante, expositions, restaurations, etc. La Région de Lombardie est par ailleurs une de celles qui, après la seconde guerre mondiale, ont accordé le plus d’attention aux arts populaires, à la chanson populaire (publication d’une série de 9 LP sur la tradition des divers pays, développement de l’accordéon à Stradella, etc.), à la littérature, aux proverbes, à la cuisine traditionnelle.