Histoire des régions

Sardegna - La Sardaigne

Petite histoire de la Sardaigne des origines à 1945

« ... e a dir di Sardignale lingue lor non si sentono stanche » (Dante Alighieri, Inferno , XXII, 89-90)

On ne se lasse pas de parler de la Sardaigne, dit Dante ; ce n'est pourtant pas facile, pris que l'on est entre les détracteurs de la Sardaigne et ceux qui ont pris leur contrepied pour leur répondre. Pas facile non plus par conséquent de trouver la clé de l'histoire du pays. La Sardaigne est restée longtemps une terre inconnue ou mal connue, en particulier des rares voyageurs français (Cf textes en fin de dossier). Montesquieu, en 1728, ne donne que des informations de seconde main qu'il doit au vice-roi piémontais, le baron de Saint Rémy ; il décrit la Sardaigne comme une terre « sans air ni eau », où il était possible « de parcourir 20 milles sans trouver ni une maison ni une auberge » et les habitants comme un peuple en-deçà de toute civilisation : « ils ne fauchent pas l'herbe pour nourrir le bétail en hiver, parce que leurs pères ne l'ont jamais fait ; ils ne plantent pas d'arbre, parce que leurs pères ne l'ont jamais fait ». Joseph de Maistre, en 1805, soutient que le caractère des Sardes est marqué par la non-perfectibilité et même l'animalité : « chaque profession fait ce qu'elle a fait hier, comme l'hirondelle construit son nid et le castor sa maison ». En 1882, la Société d'Anthropologie de Paris débat sur le thème : « Les Sardes sont-ils intelligents ? » et beaucoup concluent par la négative !

Quant à l'interprétation de l'histoire (Que représentent les nuraghes ? D'où vient le peuple sarde ? Quels rapports a-t-il eus avec les Carthaginois ? Quelles furent les conséquences de l'occupation espagnole puis piémontaise ?, etc.), elle conditionne évidemment le jugement que l'on porte sur la Sardaigne contemporaine : quel est le sens, l'apport de l' « autonomie » ? Quel type de développement est le plus conforme à la vocation historique de l'île ?

Les informations ci-dessous visent à éclairer un peu ce pays fascinant et à nous aider à le mieux comprendre

Ouvrages et sites utilisés :

- TOURING CLUB ITALIANO, Guida d'Italia, Sardegna, 5ème édition, 1984.

- R. CARTA RASPI, Storia della Sardegna, Mursia, 1974.

- G. LILLIU, La civiltà dei Sardi dal neolitico all'età dei nuraghi, ERI-RAI, 1967.

- Massimo PITTAU, Origine e parentela dei Sardi e degli Etruschi, Saggio storico-linguistico, Sassari, Delfino, 1995, 306p.

- Archivio Sardo del movimento operaio contadino ed autonomistico, n. 50, 1998 : La storiografia sarda degli ultimi decenni. Girolamo Sotgiu tra cultura e impegno politico.

- Salvatore SATTA, Le jour du jugement, Gallimard, Folio, 1990.

- Grazia DELEDDA, Elias Portolu, Autrement (Traduction de 1997), et autres romans et nouvelles.

- Pierre REYSS (adapt. de l'anglais), Le grand guide de la Sardaigne, Gallimard, 1992.

- Aida ESU, La violence en Sardaigne, Arguments, 1992.

- Clara GALLINI, La danse de l'Argia, Verdier, 1988.

- Renata SERRA, Sardaigne romane, Zodiaque, La nuit des temps, 1989.

- Bernard LORTAT-JACOB, Musiques en fête, Société d'ethnologie, 1994.

- Bernard LORTAT-JACOB, Chants de passion, Cerf 1998, avec CD audio.

- Jeannine LEON LEURQUIN, Atlas préhistorique et protohistorique de la Sardaigne, L'Harmattan, 1997.

- Giuliana ALTEA, I gioielli d'arte in Sardegna, Carlo Delfino Editore, 1995.

- Gian Paolo MELE, Aspetti della coralità di ispirazione popolare, Grafica Mediterranea, Nuoro, 1990.

- Franco CAGNETTA, Bandits d'Orgosolo, Buchet/Chastel, 1963.

- Antioco CASIULA, Antologia, Edizioni della zattera, Cagliari, 1960.

- Giuseppe FIORI, La società del malessere, Laterza, 1968.

- Maria GIACOBBE, Diario di una maestrina, Laterza, 1967.

- Gavino LEDDA, Padre padrone. L’educazione di un pastore, Feltrinelli, 1975.

- Gavino LEDDA, Lingua di falce (romanzo), Feltrinelli, 1977.

- Gonario PINNA, Il pastore sardo e la giustizia, Editrice sarda Fratelli Fossataro, Cagliari, 1967.

- Emilio Lussu, Marcia su Roma (La Marche sur Rome), 1931 : l’arrivée du fascisme en Sardaigne.

- Voir de nombreuses informations sur Internet en tapant chaque nom de lieux, de sites, etc, et en particulier le site : www.lamiasardegna.it/files/storia.

I. - La Sardaigne : le pays

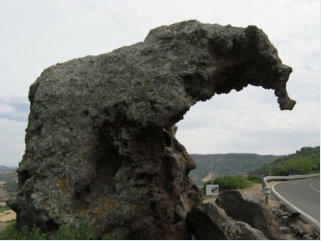

La Sardaigne est, avec quelques massifs des Alpes et de l'Apennin calabrais, la terre la plus ancienne de l'Italie : elle existe presque seule à l'ère primaire (570-225 millions d'années) ; complètement émergée à l'ère tertiaire (65-2 millions d'années), elle ne fait jusqu'au Quaternaire (à partir d'il y a 2 millions d'années) qu'un bloc avec la Corse. On suppose parfois que les deux îles seraient les restes d'un vaste continent (l'Atlantide ? la Tyrrhénide ?) de l'ère secondaire, englouti à l'ère tertiaire ; quelques fossiles trouvés en Sardaigne (l'éléphant nain commun aux îles de la Méditerranée, ou le macaque trouvé aussi en Espagne et à Gibraltar) et un animal vivant (le mouflon commun avec la Corse, la Crète et Chypre) font penser que la Méditerranée a pu être une région de grands et petits lacs entre lesquels se promenaient librement les animaux. On voit sur la carte 2 que la plaine du Campidano (sud-ouest) correspond à un fossé ouvert au Secondaire et peu à peu comblé par les sédiments qui laissent subsister de nombreux étangs ; c'est la région la plus riche (agriculture, mines, salines, pêche). (Cf cartes 1 à 4). On peut penser que, il y a environ 20 millions d’années, il y aurait eu un seul bloc « sud-provençal », avant l’apparition de la Méditerranée actuelle, et que la Corse et la Sardaigne se seraient peu à peu détachées du bloc et écartées comme deux branches d’un compas avec Gênes comme axe de rotation. Les preuves sont abondantes, par exemple, roches et coulées volcaniques identiques dans les Maures, L’Esterel, la Corse et la Sardaigne.

Il semble que la faune, la flore et le type humain sardes aient été stables (boeuf, chien, sanglier, renard, mouflon, cerf encore existants, tandis que petits crocodiles, éléphants, ours, singes ... ne se trouvent plus qu'à l'état fossile) et aient gardé depuis les origines les mêmes caractéristiques, dont leur taille basse : permanence expliquée par le fait que la nature et le sol - rudes et arides - n'ont pas pu être modifiés par l'homme et que donc homme et nature sont restés inchangés au cours de l'histoire (Cf. R. Carta Raspi, p. 21). Ce n'est qu'à partir des années ‘60 de notre siècle que l'agriculture a pu gagner de nouvelles terres.

La Sardaigne est la seconde île de la Méditerranée en superficie (24.089 km2, 7,5% de l'Italie physique) ; sa situation géographique en fait une région de transition, rencontre de paysages italiens, ibériques et africains, au croisement de l'importante voie longitudinale entre les bassins occidental et oriental de la Méditerranée, dans une position stratégique et militaire qui y fit converger et se fondre des éléments culturels et ethniques très différents, dans une configuration qui marque encore l'île et en fait une sorte de « musée naturel pour l'ethnographie sud-européenne » (G. Lilliu).

L'ancienne Ichnusa (de iknos = plante du pied) ou Sandaliòtis ou Sardò des Grecs, qui la comparèrent à une empreinte de pied humain (d'où la légende chrétienne postérieure qui y vit une trace du pied de Dieu lors de la création du monde), est l'île la plus lointaine de toutes les côtes (180 kms de l'Afrique, 188 de l'Italie, 278 de la Sicile et 315 des Baléares, mais seulement 12 kms de la Corse dont elle n'est séparée qu'à l'ère tertiaire, au miocène). La configuration de ses 1896 kms de côtes contribue paradoxalement à l'isoler des grands courants des principales civilisations méditerranéennes : rocheuses pour les 3/4, et constituées de plages bordées de dunes, avec peu de ports naturels, à l'exception de Cagliari, tourné au Sud vers l'Afrique. Le contour est plus varié au Sud et à l'Ouest, où l'isobathe (ligne d'égale profondeur) se maintient régulièrement à 200 m. à environ 20 m. de la rive, tandis que la côte Est connaît des sauts de 1.000 m. à moins de 15 kms de distance, ce qui explique que les premières présences humaines soient plus denses à l'Ouest et au Sud, dont l'intérieur comporte par ailleurs des étangs ou lagunes et des espaces de plaines plus fertiles. Les côtes ont donc peu favorisé une colonisation et un peuplement de la Sardaigne du type de ceux qu'ont connus la Sicile et la Grande-Grèce, mais des occupations ayant pour but une simple domination politico-militaire et une exploitation des richesses agricoles et minières du Campidano.

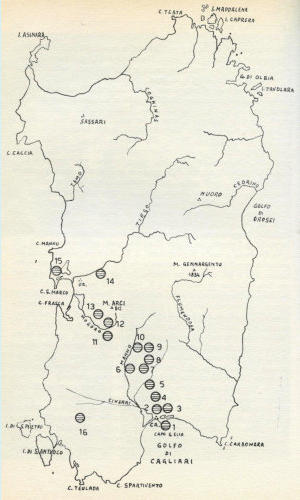

L'intérieur de l'île n'est pas plus favorable : le massif granitique continental primitif a été peu à peu morcelé par fractures successives qui ont fragmenté le paysage en une série de montagnes séparées par des fosses ou des conques comblées par des effusions trachytiques (laves, et présence d'obsidienne) puis par des dépôts calcaires ou marneux. Ainsi la fosse de 100 kms qui constitue le Campidano est remplie par des alluvions quaternaires. Cette formation dessine un ensemble d'une quinzaine de massifs anciens à surface arrondie, séparés par des hauts plateaux et des plaines correspondant à des lignes de fractures tectoniques. Cette morphologie de l'île a favorisé le développement de petites unités ethniques à caractère cantonal, à l'intérieur du village, voire de clans ou de groupes familiaux vivant dans les frontières naturelles des montagnes dans une multiplicité de milieux culturels sans cohésion politique et morale, ce qui facilita l'action des envahisseurs à toute époque. Ces petites unités se fixent de préférence, à l'époque nuragique, entre 500 et 600 mètres et à 25-30 kms de la mer, sur les plateaux d'où elles pouvaient dominer et surveiller l'environnement. Seules les cultures prénuragiques avaient préféré les plaines alluviales et les bords des cours d'eau ou les grottes carsiques à moins de 600 m. et moins de 25 kms de la mer.

Cette culture de haut plateau peu propre à l'agriculture (qui correspond aux civilisations de fleuve et de plaine = 1/5 de la surface de l'île) favorise par contre le développement de l'élevage et d'une civilisation pastorale belliqueuse, sur des terres favorables à l'herbe et au maquis, garrigue, lande ou steppe prédésertique, dont la diversité entraînait une pratique de transhumance et de nomadisme pastoral dans les terres de l'intérieur impropres à l'agriculture. Même dans les zones de plaine et de collines, à la différence des grandes civilisations de la Grèce et du Moyen-Orient, la civilisation agricole n'atteignit jamais le stade de la civilisation urbaine, sinon sur les côtes.

Un autre élément constitutif de la culture sarde est la richesse du sous-sol en minéraux qui fut sans doute une des causes principales de la venue de l'homme sur l'île, à la recherche de l'obsidienne (« l'or noir » de l'Antiquité) utilisée de l'âge de la Pierre à l'âge du Fer pour fabriquer armes et outils. Plus tard furent exploités les métaux : argent, plomb, cuivre des régions les plus ouvertes à la mer (Campidano) et qui attiraient donc facilement les navigateurs. C'est de cette présence des mines que provint le caractère industriel de la civilisation nuragique et la vocation à la guerre qui caractérisa ces peuples de bergers.

II. - Quelques éléments d'histoire de la SardaigneToujours dominée, jamais "conquise"

1- Du mythe à l'histoire

Les premières informations que nous avons sur la Sardaigne nous viennent surtout des écrivains grecs de Sicile (Diodore de Sicile, Pausanias, ...) qui avaient tendance à rattacher la Sardaigne à leurs mythes de façon souvent contradictoire. C'est Norax, roi de la mythique cité de Tartessos, qui aurait fondé Nora, première ville de Sardaigne ; mais ils parlent aussi de la colonisation de la Sardaigne par le Thébain Iolaos, le conducteur de char d'Hercule, par le Tessalien Aristée (fils d'Apollon, qui avait appris des Nymphes l'art de cailler le lait pour faire le fromage, de construire des ruches et de cultiver la vigne et l'olivier, activités sardes), tous deux représentant la nature pastorale belliqueuse des montagnards, (Aristée serait venu de Lybie en Sardaigne et « émerveillé par la sauvage beauté de l'île, il entreprit d'en cultiver la terre et après avoir eu deux fils, il y fut rejoint par Dédale, mais aucun récit ne rapporte qu'il y fonda une cité » (Graves, Les mythes grecs , I, p. 298), par le Crétois Dédale, symbole du génie constructeur méditerranéen (qui avait fui la Crète pour échapper à la colère de Minos après le meurtre du Minotaure par Thésée) ou par des Troyens échappés d'Ilion après la destruction de Troie par les Grecs. Ceux-ci appelaient en effet les anciens habitants de la Sardaigne « Ioliens » (Jolaei) ou Iliens (Ilienses). En réalité, ce Iolaos serait selon Polybe un héros libien, vénéré comme dieu en Sardaigne. L'historien Ettore Pais confirme la probable origine libyenne des premiers Sardes, qui auraient eu, selon Pausanias, les mêmes cultes et les mêmes caractéristiques somatiques que les Libyens (Sardus, le héros qui donne son nom à l'île, aurait été le fils d'un Hercule égyptien et libyen). Les mythes concernant la Sardaigne font donc ressortir deux caractères des Sardes vus par les Grecs : le goût de la lutte, et donc de la liberté et l'aptitude à construire d'un peuple passé du stade agricole au stade pastoral au cours d'un retrait des bords de mer vers l'intérieur et retombé dans ce que les Romains appelleront une « barbarie » (--> la « Barbagia », région centrale de l’île, et les « Barbaricini », ses habitants)

a) Le paléolithique (à partir de – 150.000 ans)

La Sardaigne est une des dernières régions d'Italie à avoir connu la présence stable de l'homme. C'est aussi le fait des autres îles (Corse, Baléares) dont l'éloignement du continent et l'âpreté du relief ne permettaient pas l'accès avant que les embarcations se soient perfectionnées par rapport à celles que connaissait le paléolithique. Seuls quelques silex trouvés dans l'Anglona (Sassari-Castelsardo) sont le signe d'une présence remontant à –150.000 ans (Paléolithique) d'hommes venus peut-être de Toscane par l'Ile d'Elbe et la Corse. D'autres communautés sont arrivées à partir du VIIème millénaire, attirées par l'obsidienne de Monte Arci (Oristano) ; elles laissent des objets en pierre (obsidienne et silex) de forme minuscule et des vases de terre cuite lisse décorée de motifs linéaires imprimés à cru avec des pointes ou des coquilles de mollusques.

D'autres communautés plus avancées, ayant des éléments communs avec l'Italie du Sud, Malte et les îles de l'Est méditerranéen, apparaissent à partir du IVème millénaire dans la zone de Mara (entre Bosa et Macomer : grottes de Bonuighinu) et de Cabras : cabanes, grottes aménagées en habitation, sépulture et lieu de culte (tombe creusée dans la roche avec voûte en four précédée d'un puits d'accès fermé par un enclos) ; squelettes recouverts d'ocre rouge, couleur du sang régénérateur, vases décorés (lignes en zig-zag et dessins géométriques), bijoux, bracelets de coquillages marins, pas d'objets en métal ; petites statues en terre cuite ou en os représentant la déesse mère, aux parties féminines érotiques accentuées aux dépens du visage, symboles de la nature fertile et compagnes du dieu mâle dont on trouve de rares images phalliques ou représentatives (Musée de Sassari) : trace possible de régime matriarcal. À la déesse sont consacrés le cerf ou le mouflon et la colombe

b) Le néolithique (à partir du IIIème millénaire)

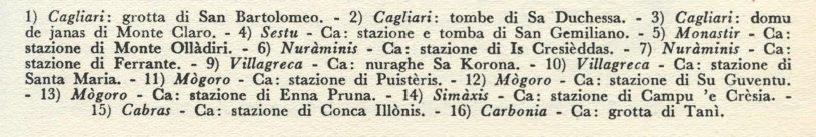

Les traces humaines les plus importantes retrouvées dans l'île remontent au néolithique (de « lithos » = la pierre --> « Nouvel âge de la pierre » : avant 2000 av. J.C. jusqu'à 1500 av. J.C. = de l'âge de la Pierre polie à l'âge du Cuivre et du Bronze ancien), ce qui laisse supposer que l'île aurait été colonisée à cette époque par des peuples venus de l'Afrique ou du Moyen-Orient, dont on trouve les premières traces dans le Sud de la Sardaigne. L'examen des squelettes trouvés dans des grottes du Sud confirme qu'il s'agissait bien de méditerranéens, essentiellement dolichocéphales, à la peau sombre, de taille plutôt basse (1,55 -1,63 m.), aux cheveux noirs ou châtains, au nez fin et aux lèvres charnues, apparentés probablement aux Africains du Nord mais proches aussi de types crétois. Les Anciens parlaient de « Sardo-Libyens ». Ces premiers habitants vivaient le long des côtes. L'abondance de toponymes formés à partir de la racine « Mar » (Mara, Villamar, Maracalagonis, Maraina ...) d'origine sumérienne, et de la racine Bar (Bara, Barazza, Barumini ...) d'origine akkadienne, laisse supposer que ces premiers occupants venaient du Moyen-Orient (Crète et Cyclades). Ils habitaient dans des grottes (San Bartolomeo et Sant'Elia, près de Cagliari ; San Michele, près d'Ozieri), des cabanes (vastes villages) et des abris sous roche (près d'Arzachena). Ils vivaient de chasse et de pêche, (sur une terre « paradisiaque » où abondait la faune et qui n'avait ni bêtes féroces ni serpents venimeux) mais aussi d'agriculture (la charrue est connue) : blé, figues, prunes, poires, châtaignes, cerises, arbousier, myrte ; ils utilisaient probablement l'huile animale et végétale. La culture dite « de San Michele » s'est répandue largement : 140 sites sont répertoriés. Riche production artistique de céramiques décorées et de bijoux ; développement du dieu mâle sous forme de taureau, à côté des statuettes féminines ; la tombe creusée dans la roche s'agrandit et se perfectionne, et se double de constructions funéraires extérieures, dolmens à couloir, menhirs, pierres dressées (« pietre fitte ») symbolisant le dieu mâle ou indiquant des lieux de sépulture et des itinéraires cultuels. Ces constructions sont les prémisses de la culture mégalithique ; certaines ont déjà un caractère défensif et de contrôle du territoire.

D'autres peuples sont arrivés de Ligurie par la Corse (refuge de Santo Stefano dans l'archipel de la Maddalena, remontant peut-être jusqu'au IVè millénaire av. J.C. et grotte dite « del Rifugio-Oliena »), d'autres encore de l'Espagne (influence de la culture mégalithique ibérique de Catalogne et des Pyrénées : cf. les vases « campaniformes » = en forme de cloches). Ces peuples sont attirés par la richesse en gibier et en obsidienne de la zone d'Oristano et de son arrière-pays (Monte Arci) : Cf. : Carte de la Sardaigne prénuragique. Selon le Pseudo-Aristote, l'île était couverte d'un épais manteau de forêts, et le centre n'était habité que de cerfs, de sangliers et de mouflons. Pausanias rapporte que les Sardes primitifs, avant les invasions africaines, vivaient dans des cavernes, de la chasse pratiquée avec des lacets et des armes de pierre puis de cuivre et de bronze, à une époque antérieure aux bouleversements qui provoquent l'ouverture du Détroit de Gibraltar (et la séparation de la Corse et de la Sardaigne de l'Afrique ?). Faibles et mal armés, ils ne résistent probablement pas aux tribus africaines ou ligures, se réfugient dans l'intérieur et se fondent avec leurs envahisseurs. On ne sait pas grand-chose de la langue primitive sarde, sinon à travers quelques noms d'animaux ou de lieux, qui feraient apparaître des analogies avec le basque : Bitti = agneau (basque: bitin = chevrette), Golosti = houx (basque : gorosti ), mògoro = hauteur (basque : mokor = motte, tronc).

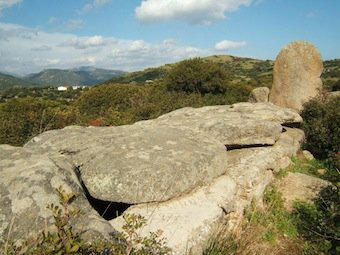

Les premières tombes de l'époque prénuragique sont les « domus de janas » (les maisons des fées) destinées à l'ensemble de la population (Hypogée creusé dans la roche et servant de sépulture collective à tout un clan. Voir de nombreuses photos commentées en tapant « Domus de Janas Sardegna »). Le rite funéraire est généralement l'inhumation dans ces tombes qui rappellent, en plus raffiné, la maison terrestre. Cf. Tomba di Santu Pedru, n.15, vers Alghero. Voir des photos en tapant ce nom sur Internet). (La légende populaire sarde y fait habiter des fées qui tissent en chantant sur des métiers d'or et y meurent changées en pierre, ou des sorcières comme la terrible Orgìa Rabiosa, rendue folle et pétrifiée par la douleur, sorte de Niobé sarde qui rappelle la figure primitive de la Grande Mère, déesse des eaux et de l'amour fécond. Cette forme de sépulture vient probablement de l'Orient où elle est pratiquée (Palestine, Chypre, Cyclades). On compte dans l'île plus de 1000 domus de janas , dont la moitié au Nord, dans la Province de Sassari. Parmi les décorations des tombes apparaissent souvent une tête de boeuf = le Taureau, représentant la force virile du dieu mâle, et la Déesse Mère lunaire, couple destiné à régénérer la vie disparue du défunt et parfois repris dans les couples de menhirs.) Il s'agit d'une monumentalité souterraine (tandis que l'époque nuragique préférera le monument à ciel ouvert) selon une idéologie typiquement orientale et sémitique pour laquelle l'âme souffrirait si le corps perdait la paix du sépulcre dont on assure donc l'intangibilité en le cachant sous terre ; cela mettait par ailleurs le défunt en contact direct avec la force germinative de la terre mère dans la nuit de l'hypogée qui était l'image de la nuit éternelle de l'outre-tombe. La communication avec les vivants, les fils du soleil, se faisait soit par un puits d'accès (pour les constructions les plus anciennes proches de la mer et directement influencées par les coutumes orientales de Syrie ou Palestine, vers 2000 av. J.C.) soit par les « finestrelle » de la domus (constructions creusées horizontalement dans la roche et donc visibles de l'extérieur, où l'on pouvait célébrer des rites propitiatoires et de là se livrer à l'adoration de la divinité, dans un passage instinctif de l'animisme au théisme). Ces tombes avaient souvent la forme de la cabane circulaire ou rectangulaire au toit à double pente = formes de l'habitation primitive sarde. La décoration reprend souvent le couple Taureau (symbolisé par les cornes)/ Déesse Mère, commun aux peuples méditerranéens (Crète, etc.) ; de cette époque datent les petites statuettes en marbre très réalistes de Déesse nue à l'érotisme marqué (statues callipyges = aux belles fesses, plus que stéatopyges = aux grosses fesses adipeuses), qui alternent avec les représentations géométriques abstraites et symboliques (où les seins de la nourrice sont simplement marqués par des disques ou des proéminences coniques). G. Lilliu interprète cette alternance comme le signe de l'accès au stade de la religion comme vision dualiste du monde : « d'un côté le réel, le concret, le physique, et l'humain, de l'autre le surréel, l'abstrait, le métaphysique et le surhumain, , concepts qui relèvent de la sphère du divin, concepts religieux. Le terrain de ces concepts est le terrain agricole (sur le modèle du « Paradis terrestre » biblique) avec le dualisme du cycle végétatif (naissance et mort périodique de la végétation) qui se reflète dans le dualisme du cycle solaire, lunaire et astral et dans le dualisme humain (mystère de la vie et de la mort). Les dieux sont faits en conséquence : esprits invisibles qui animent toute la matière physique, les organismes, l'homme, le monde entier perceptible et deviné (animisme naturel, biologique et cosmique). Mais, parmi les esprits, selon la caractéristique de la religion orientale, on distingue le couple divin , modelé sur le dualisme sexuel des organismes animaux, sur le cycle végétatif agraire de la terre mère (élément passif) imprégné par la semence (élément actif), sur le double astral (soleil-lune). On peut penser que l'homme se sentait partie intégrante et active de ce dualisme et qu'il y reconnaissait l'origine et la finalité de son être » (op. cit. p. 143-4).

La civilisation agraire des Sardes semble avoir aussi pratiqué le cannibalisme parricide : Timée de Taormina (vers le IVè siècle av. J.C.) rapporte leur pratique barbare consistant à tuer les vieillards en les accompagnant vers des abîmes, en les achevant à coups de bâton et en les précipitant au fond parmi des rires féroces et inhumains dans une sorte de frénésie festive (les jeunes sardes provoquaient ce rire sardonique en se frottant les lèvres d'euphorbe, plante irritante qui contractait les muscles du visage en un rictus horrible) ; rite commun à de nombreuses sociétés primitives africaines, australiennes ou américaines, destiné à combattre l'angoisse de la mort en la provoquant soi-même de façon rituelle : la mort que l'on fait subir consciemment au vivant accélère la reproduction de la vie humaine et végétale, dans une civilisation rurale à dominante matriarcale (puissance de la femme mère qui s'identifie à la nature végétative et force magique de l'ancêtre totem, vrai père généalogique, qui se substitue au père naturel ; celui-ci peut donc être supprimé). Ce rite se doublait de « patrophagie » : on pendait les vieux parents à un arbre d'où ils étaient secoués comme des fruits mûrs pour être ensuite tués et mangés. On a retrouvé près de Cagliari (Culture dite de « San Michele ») des os humains gravés et brûlés avec des os d'animaux, qui laissent présager des pratiques anthropophagiques.

Une coutume singulière, restée vivante en Sardaigne, est un autre témoignage de ces rites primitifs : elle consistait à immerger des crânes humains dans l'eau pour faire venir la pluie en cas de sécheresse extrême. Un nombre impair de crânes étaient retirés par un nombre impair de personnes de l'ossuaire du cimetière en période de nouvelle lune puis immergés en cachette dans l'eau ou dans un cours d'eau = autant de motifs magiques d'un rite agraire de fertilité lié au sacrifice d'un être humain: le nombre (impair), le temps (la nouvelle lune = obscurité propre à la mort), le moyen (immersion dans l'eau pour rendre l'eau propice), le crâne (partie à laquelle on attribue une valeur magique. Cf. présence nécessaire du crâne dans le culte de St Janvier à Naples). On trouve aussi, dans la grotte de Rureu, près d'Alghero, des colliers de dents humaines, amulettes magiques pour se préserver du mal. Plus encore qu'ailleurs, l'âge du bronze fut aussi en Sardaigne le passage à l'âge de la guerre : « S'il y eut une civilisation particulièrement marquée par la civilisation du bronze, ce fut précisément celle des Sardes, peuples qui montrent, à partir de la moitié du second millénaire av. J.C., une sorte de vocation « religieuse » pour la guerre et semblent être les enfants pieux et implacables d'un Mars barbare » (G. Lilliu, op. cit. p. 78-9).

L'époque prénouragique est déjà marquée par de grandes constructions qui préludent aux « nuraghi » proprement dits : les tombes à structure mégalithique (cercles de dolmens de la Gallura dans le Nord) ; mais aussi des monuments d'architecture proprement religieuse, les temples, édifices publics au service de toute la communauté sur le modèle oriental (« Ziqqurath » du Mont d'Accoddi à 11 kms de Sassari sur la route de Porto Torres : âge du cuivre, vers 2450-1850 av. J.C.).

3. - Epoque nuragique (1500 - 238 av. J.C.)

Les peuples qui avaient déjà commencé à pénétrer en Sardaigne dès l'époque prénuragique continuèrent à la marquer de leur influence par des apports d'objets, de formules architecturales et artistiques, de modes de vie, de rites, selon un itinéraire Est-Ouest qui resta une voie maritime traditionnelle jusqu'aux grandes colonisations phénicienne et grecque. A partir de 1600 av. J.C., les îles Eoliennes étaient devenues une escale courante pour les navires égéens et mycéniens ; d'autres envahisseurs venus d'Anatolie (Turquie) ravagent Malte et arrivent en Espagne ; la Méditerranée est parcourue pendant ce milieu du second millénaire par un mouvement incessant de peuples divers venus de l'Orient pour « coloniser » les terres d'Occident, et ce jusqu'au grand cataclysme de la Guerre de Troie vers 1200 av. J.C. (Pausanias mentionne aussi une immigration venue d'Espagne, les Ibères, dont un certain Norax aurait fondé Nora, la première ville sarde. On parle aussi des « Balares », troupes mercenaires des Carthaginois, venues de Libye ou d'Espagne (des Baléares) et qui, ayant trahi Carthage, se seraient réfugiées dans les montagnes sardes. Parmi les objets trouvés en Sardaigne, il y a en effet des haches de bronze de forme typique du Sud de l'Espagne.)

Ils arrivèrent aussi en Sardaigne qui avait déjà un substrat oriental et qui les attirait par ses richesses minières (cf. lingots de cuivre gravés de lettres de l'alphabet égéen, en provenance de la Crète, retouvés près d'Ozieri). Un autre indice est l'apparition de la « tholos » (édifice circulaire à coupole) des premiers « nuraghi », forme d'origine mycénienne (cf. nuraghe de Barumini) ; ainsi l'influence orientale vient se greffer sur les premiers occupants qui habitèrent encore l'île jusqu'à l'époque de la conquête carthaginoise et furent les constructeurs des « nuraghi »

La Sardaigne est entrée désormais dans l'ère des grands constructeurs, des guerriers-bergers, de la « liberté sarde »

« La civilisation des Sardes – écrit G. Lilliu – est une civilisation de grands constructeurs. Face à l'architecture, les autres expressions du goût, bien qu'il n'en manque pas de remarquables, représentent une valeur mineure. Les vastes étendues, les formes puissantes et suggestives de la roche, la morphologie du paysage lui-même en forme de bastions et de tours, les roches trouées par les forces élémentaires de la nature, furent le sédiment spontané et la source instinctive de cette architecture de pierres accumulées et creusées avec art par l'homme. Sur cette disposition physique, agirent ensuite l'état économico-social de l'agriculture qui exige des édifices stables et durables, les idéaux « religieux » qui exigent pour les morts et les dieux des choses extérieures telles que seule la pierre pouvait les donner, les modèles extérieurs venus par les eaux de la Méditerranée. Et enfin, le vent, le grand ennemi, avec son défi démolisseur qui fut accepté par les constructeurs, donna un dernier élan aux Sardes pour achever leur architecture qui, comme architecture d'îles fouettées par le vent, et comme architecture de lieux aux roches grandioses, fut par conséquent exprimée dans des modules gigantesques, dans un style et un esprit mégalithiques.Vocation architecturale et goût (idéal) mégalithiques furent une sorte de sceau primordial de la civilisation des Sardes, et donnèrent une apparence « cyclopique » à un peuple qui était fait, au fond, de petits hommes. L'île fut marquée pour toujours par des miracles de pierre, la matière qui, plus que toute autre, de tout temps et dans la plus grande partie des civilisations, donne aussi la « saveur » la plus pure et la plus naturelle à l'art de construire » (p. 96-7).

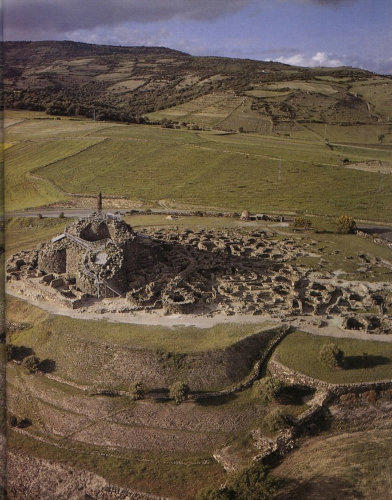

La période nuragique va de 1500 av. J.C. (Nuragique archaïque jusqu'au Xè siècle av.J.C. = Bronze moyen et Bronze récent) jusqu'à 238 av. J.C. (Nuragique moyen, Xè-VIè siècles av. J.C. = 1er âge du Fer, constructions de Barumini et Nuragique récent, du VIè siècle à l'occupation romaine en 238 = second âge du Fer) : 1) Le Nouragique archaïque est marqué par les cultures

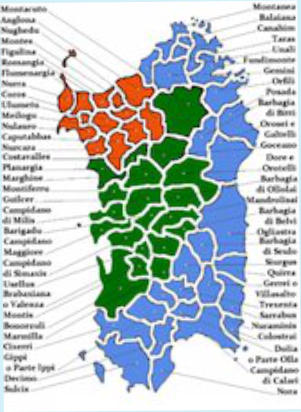

* de Bunnànnaro (Sassari), première forme de la civilisation des plateaux (1500-1200 av.J.C.), créée par des populations agricoles des bords de mer transférées dans la montagne, passées à l'activité pastorale et guerrière (présence du « brassard », petite plaque de pierre serrée au poignet pour amortir le recul de l'arc) et adaptant à leur milieu la formule de l'architecture orientale de Mycènes (cf. carte de diffusion de la culture du bronze de Bunnànnaro, ci-dessous, extraite de l’ouvrage de Lilliu, p. 165)

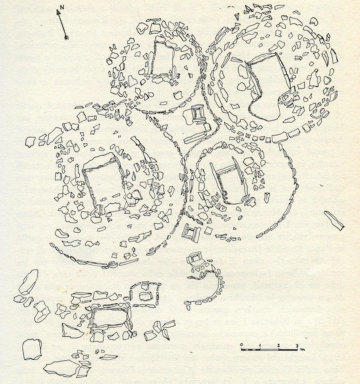

* de Monte Claro (Cagliari) : villages de cabanes rondes (cf. carte ci-dessous);

* la culture de la Gallura (Nord-Est).

2) Le Nouragique moyen (de 1200 au VIème siècle), à partir de la diaspora provoquée par la guerre de Troie qui entraîne de nouveaux flux migratoires d'Est en Ouest (dont les Phéniciens) et une nouvelle influence du monde oriental sur la civilisation nuragique. Les échanges se développent entre les peuples de la Méditerranée et cela a pour conséquence un progrès général. Le bronze aurait pu être introduit en Sardaigne par les Shardana, dont on trouve des représentations en Egypte dès le XIIème siècle av.J.C. De l'origine médio-orientale de la culture sarde témoignent les nombreux toponymes de provenance mésopotamienne : UR (= habitation, village, ville), AL/A, GAL (= grand. Cf. Gallura), ASU (= myrte), GEN (= montagne. Cf. Gennargentu), MAS (= chèvre), SILA (= agneau), TUR (enclos pour le bétail), etc. (Cf Raspi, pp. 97-9). Carta Raspi fait même l'hypothèse que ces Shardana (originaires de la Lydie, région nord-ouest de la mer Egée) ont constitué la base du peuplement sarde de cette époque et de l'époque antérieure bien avant l'arrivée des Phéniciens ; ce seraient eux qui seraient à l'origine des premières villes maritimes sardes (pp. 112 sq) et qui, à partir de la Sardaigne, se seraient répandus dans la Méditerranée : « La Sardaigne ne fut pas point de convergence mais d'irradiation » (p. 113)

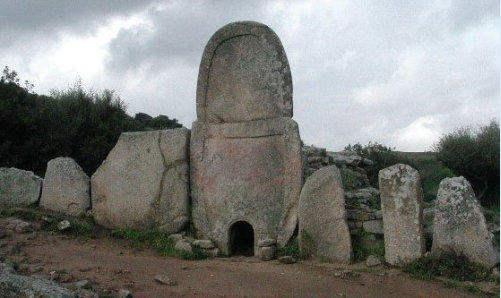

Le site de Barùmini (du Xè au VIè siècle av. J.C.) est l'un des plus importants de cette période ; le nuraghe fortifié, entouré de tours et de remparts, se trouve au milieu d'un village entier de cabanes. A côté des villages sont aussi les sépultures : les « tombes des géants » destinées aux chefs ou à l'ensembledu village : tombes à couloir qui reprennent les caractéristiques de la « domus de janas » de l'époque prénuragique (cf. tombe de Paulilàtino (vers Macomer), de 24 m. 60 de long). Un autre type de monument est le Temple à puits, destiné à la vénération des eaux potables, comparable à une chambre de nuraghe souterraine. (Cf. carte de diffusion des temples à puits).

3) Le Nouragique récent (second âge du Fer, du VIè siècle à 238 av. J.C.), période de repli sur soi de la culture nouragique et de décadence due à la double colonisation carthaginoise puis romaine. Le grand historien de l'époque nuragique, Giovanni Lilliu, nous a laissé une vision sans doute idyllique mais non sans vérité de la culture nuragique antérieure à la colonisation carthaginoise :

« Nous sommes à une époque qui précède le colonialisme et l'impérialisme punique et grec en Occident, c'est-à-dire à l'époque d'une certaine liberté sur les mers qui faisait que, même aux peuples « barbares » de l'Ouest, dans la mesure où le permettait la concurrence syriaque, on donnait la possibilité de mouvements, de dialogues commerciaux, de rencontres culturelles et on respirait une certaine atmosphère d'autonomie contenue dans l'activité personnelle de petits Etats indépendants. Peut-être jamais comme à cette période la Méditerranée et l'Atlantique, l'Europe Centrale et les îles méditerranéennes (surtout les Baléares, la Sardaigne et la Sicile) ne furent liés par un réseau d'intérêts correspondants à des besoins spécifiques, auxquels contribuent un peu toutes les petites et grandes communautés ethniques dans des siècles plutôt tranquilles et pacifiques. Même la Sardaigne des nuraghi dut alors dire son mot et faire entendre son intervention (...). La tempête de la conquête était encore lointaine et les bateaux qui sillonnaient le bleu de la mer, sur les itinéraires traditionnels, les chemins des Anciens, s'échangeaient des paroles sereines et des saluts d'amitié. Derrière la mer sarde, sur les hauts plateaux ventés, depuis les verts pâturages et les bois noirs, dans le silence interrompu seulement par les cris des bêtes et des hommes, sûrs dans leurs tours, les constructeurs des nuraghi goûtaient, avec son charme subtil, la saveur de la liberté : totale, globale, comme la liberté de la nature environnante. » (op. cit. pp. 228-9)

La civilisation des « nuraghi » : interprétations

La Sardaigne - comme la Corse et l'ile de Pantelleria - est parsemée d'environ 6500 nuraghi, constructions mégalithiques qui vont du IIè millénaire au Vè siècle av. J.C.. Le mot vient du paléosarde « nurra » = amas de pierres et cavité, construction creuse. Les Grecs les appelaient « tholoi » ou « dedaléi » (de l'architecte Dédale) et en firent l'oeuvre de leurs héros, les Romains « castra » (châteaux) ou « spelonche » (grottes). Ce sont des tours à tronc conique coupé, dont la pièce intérieure la plus haute est couverte d'une fausse coupole en forme de « tholos » (en grec = édifice rond), terminées par une terrasse à laquelle on accédait par des couloirs en spirale ; elles pouvaient s'élever jusqu'à 25 m. avec des murs de gros blocs de pierre de 4 à 7 m. d'épaisseur, et étaient parfois intégrées dans d'autres éléments (tours et murailles, villages, enceinte extérieure...). C'est une des dernières expressions de la civilisation mégalithique (en grec, mégalithe = grande pierre) qui couvre l'Europe méditerranéenne et atlantique et le bassin méditerranéen du Vè au 1er millénaire av. J.C. (menhirs, dolmens, talayots et taulas des Baléares, « henge » = aires circulaires britanniques, etc.).

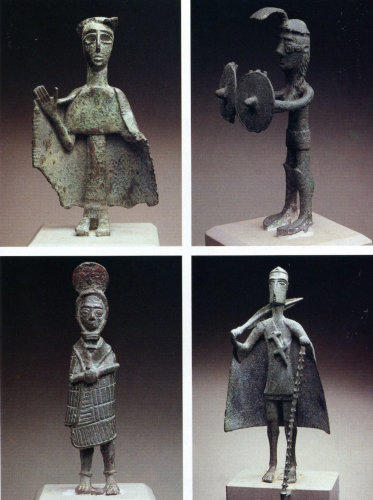

Autour des IXè et VIIIè siècles av.J.C. se développe, en liaison avec les nuraghi la civilisation des « bronzetti » (Cf. images ci dessous), petites statuettes en bronze trouvées dans les nuraghi, précieuses pour la connaissance de la vie de cette époque : chefs militaires, guerriers, prêtres, bergers , paysans, mères à l'enfant, apparaissent à côté d'animaux, d'armes, de bateaux, etc. dont la déformation fantastique (personnages à 4 yeux et 4 bras, centaures, etc.) permet d'imaginer tout un monde de croyances, de cultes et de rites dans une société comportant diverses classes sociales et formes de vie (Cf. Musée archéologique National de Cagliari).

L'interprétation des nuraghi est difficile. Une première école en fait des constructions militaires : « Reconnaissons la plupart du temps dans ce type de nuraghe une construction de caractère militaire, où les cellules et les couloirs servaient pour attirer l'ennemi et l'abattre dans l'étroitesse et la semi-obscurité des pièces. C'est une sorte ce nuraghi-trappes ou nuraghi-cachettes dans lesquels la défense réside dans des embuscades de petites unités mobiles habituées aux coups de main et à la lutte au corps à corps avec un ennemi qui attaque par surprise dans des incursions rapides. Ce sont des nuraghi faits non pour la guerre, comme les tours à tholos, mais pour la guérilla. La guérilla est, en effet, une façon de combattre qui représente la dernière ressource de survie pour des peuples et des cultures restées à l'état primordial. L'histoire militaire de la civilisation nuragique doit être tissée de guérillas » ( Giovanni Lilliu, op. cit., p. 301-02). Mais Lilliu lui-même reconnaît que l'usage militaire n'est pas exclusif : « Il faut dire aussi que les nuraghi à couloir n'ont pas dû être utilisés dans tous les cas pour la guérilla. Dans quelques-uns on peut reconnaître de simples lieux d'observation pas nécessairement militaires ; dans d'autres prévaut le caractère de demeure, surtout si on considère que les pièces principales se trouvent dans la partie supérieure de la construction dont le couloir est un élément tout à fait instrumental en ce sens qu'il sert de passage et de dégagement de ces pièces » (Ibid, p. 303).

Une autre école conteste radicalement cette lecture, montrant que le nuraghe n'est pas bien adapté à l'usage militaire : meurtrières absentes ou inutilisables par une arme quelconque, guérites qui exposent les sentinelles aux coups de l'ennemi, système défensif faible (il aurait été facile d'amasser du bois devant l'ouverture unique, d'y mettre le feu et d'enfumer les occupants, remarque Carlo Maxia), inhabitabilité, absence de fenêtres... : « Sur la base de nombreuses preuves historiques, archéologiques, anthropologiques et même linguistiques, il faut affirmer qu'aucun nuraghe n'a jamais eu la destination ou la fonction militaire de 'forteresse' ou de 'château' ; tous les nuraghi ont eu exclusivement la fonction ou destination religieuse d'autant de 'temples'. Plus précisément, les très nombreux nuraghi simples ont été autant de 'chapelles' à usage privé de chaque groupe familial ou tribu, les nuraghi complexes ont été autant de 'sanctuaires publics' à usage collectif de plusieurs tribus et de leurs confédérations » ( Massimo Pittau, La Sardegna nuragica , Sassari, 1977, p. 14). Carlo Maxia a aussi découvert près des nuraghes des graffiti gravés dans la roche, qu'il interprète comme symboles solaires : les nuraghes seraient donc des temples du soleil et du silence où prêtres et prêtresses célébraient dans l'obscurité, le culte du dieu Soleil, dans cette Sardaigne balayée par le soleil et par le vent. Convertis au christianisme, les Sardes remplacent les nuraghes au sommet des monts par des centaines de chapelles ou de petites églises souvent consacrées à la Vierge. Le peuple sarde serait religieux avant d'être guerrier, et le chant sarde est une mélopée religieuse. (Cf. Remo Branca, La religiosità del popolo sardo , Osservatore romano, 23 avril 1970).

Le mot « nuraghe » a aussi la valeur de 'tumulus', 'tombe' et indiquerait donc à l'origine un sépulcre à partir duquel se développe un lieu de culte, de vénération d'un héros ou d'un ancêtre divinisé. Des restes d'os trouvés dans les nuraghi suggèrent des rites funèbres, comme dans les tombes puniques, romaines ou chrétiennes trouvées à proximité. Les niches, les brûle-parfums, les lampes (cf. le nuraghe Lugherras < du nom latin « lucernas » = lampes) rappellent aussi des rites religieux, de même que les puits cinéraires ou sacrificiels, les tables de sacrifice, les éléments de cultes phalliques ou les « bronzetti » eux-mêmes qui seraient non pas des idoles mais des dons votifs destinés aux lieux de culte qu'auraient été les nuraghi. Cette lecture n'exclut pas que les « nuraghi » aient eu aussi une fonction d'observatoires, de refuges et de défense, à l'occasion d'invasions extérieures.

C'est tout le problème de toutes les civilisations mégalithiques, muettes puisqu'elles ignoraient l'écriture, et dont on s'interroge sur l'origine, le développement, la signification. Sont-elles le fruit d'une idéologie religieuse préhistorique qui a conduit à ériger ces grandes constructions sépulcrales collectives, évoluant ensuite vers une fonction défensive ? Est-ce la synthèse entre l'idée mégalithique née en Bretagne et la tradition funéraire millénaire de la Méditerranée centrale et orientale, qui aurait conduit à la construction de monuments en pierre de grande dimension destinés à recréer pour les défunts un milieu souterrain permanent et imposant ? Cette idéologie est-elle le fait de navigateurs et commerçants de métaux qui se répandent dans toute l'Europe et s'imposent partout comme nouvelle classe dirigeante ? Autant de questions sur lesquelles s'affrontent les chercheurs. (Cf : Enzo Bernini, Guida alle civiltà megalitiche , Firenze, 1977 ; Sabatino Moscati, Civiltà del mistero , Newton Compton, 1979). Ces hypothèses vont en tout cas à l'encontre de l'idée courante d'une Sardaigne qui aurait vécu sur elle-même, fermée aux autres courants de civilisation venus du continent européen.

Un tsunami ignoré jusqu’alors qui brise la Sardaigne au XIIe siècle av. J.C.

La Sardaigne fut décrite par les Anciens comme une société et une civilisation des plus brillantes. Par exemple, Platon dans son Critias (Platon, Œuvres complètes, II, Pléiade, 1950, pp. 534-547) semble l’assimiler à l’Atlantide, et il décrit son immense richesse en tous domaines, métaux (zinc, plomb, argent, …), terre, sources, forêts, bâtiments, administration, etc. (« Il y avait une plaine qui, d’après la tradition, a été la plu belle précisément de toutes les plaines et qui avait toute la fertilité désirable », p. 535) ; elle aurait été peuplée par dix enfants de Poséidon, qui, pendant des générations, y vécurent dans la sagesse, la vertu, l’amitié, jusqu’au moment où ils commencèrent à se comporter non plus comme des dieux mais comme des humains, perdant « leur convenance dans leur manière de se comporter, et leur laideur morale se révélait à des yeux capables de voir » (p. 546). Jupiter décide alors de les punir et il dit aux dieux réunis : …. Mais le texte de Platon est inachevé et s‘arrête là. Il dit aussi que l’Atlantide se trouvait au nord des Colonnes d’Hercule. Comme on situait celles-ci au détroit de Gibraltar, on chercha longtemps l’Atlantide dans l’Océan Atlantique. Mais voilà qu’un journaliste sarde, Sergio Frau (1948- ), un des fondateurs du quotidien Repubblica, proposa une autre localisation, dans le détroit de Sicile, entre la Sicile et la Tunisie. L’Atlantide de Platon, décrite dans le Critias, serait donc la Sardaigne, détruite, disait Homère par « une gifle de Poséidon ». Le livre de Sergio Frau est publié en 2002, et depuis lors, les discussions entre spécialistes, les colloques, les symposiums se multiplient. En quoi aurait donc consisté cette « gifle » ? Une exposition ouverte au Musée de Sardara (à 30kms au nord de Cagliari) du 2 juin au 30 septembre 2015 est centrée sur ce problème : « S’unda manna. Sardegna, isola mito » (La grande vague. Sardaigne, île mythe). De nombreux scientifiques de plusieurs spécialités sous la direction de Stefano Tinti, Professeur de Géophysique de la terre solide à l’Université de Bologne, étudient l’hypothèse sur laquelle travaille Sergio Frau depuis plus de dix ans : tout le sud de la Sardaigne aurait-il été dévasté par un énorme tsunami qui aurait recouvert de boue et de terre, maintenant cachées par la végétation, toute cette région et enseveli de nombreux nuraghes ? Tout ce matériel archéologique a été oublié jusqu’au XXe siècle, car l’île était considérée comme maudite et peu rentable économiquement, elle était ravagée par le paludisme et lorsque les rois de Piémont s’en emparèrent au XVIIIe siècle, ils la négligèrent totalement (Cf. plus loin). Mais maintenant, lorsqu’on fouille sous cette boue, on trouve des milliers de nuraghes, des céramiques, des outils métalliques, des flèches, etc. le tout pêle-mêle comme si les habitants avaient dû fuir instantanément ; tout cela date de la période comprise entre le XVIe et le XIIe siècles av. J.C., le tsunami étant daté d’environ 1175 av. J.C. ; il aurait eu une hauteur de 500 mètres et aurait donc recouvert tout ce qui était construit à une hauteur de moins de 500 mètres. Le nombre de nuraghes existant passe donc maintenant à environ 20.000.

À quoi serait dû ce tsunami qui oblige les habitant à se réfugier sur les montagnes ou à fuir en Étrurie ? La chute d’un astéroïde dans la mer ? On en cherche les traces au sud de la Sardaigne, et Tinti confirme qu’un astéroïde qui pénètre dans la mer à une vitesse de plus de 20 (vingt) kms à la seconde, peut dévaster un territoire sur une hauteur de plusieurs centaines de mètres, créant une pression qui aurait pu créer la plaine du Campidano, et y maintenir de l’eau pendant un temps très long (à la différence du dernier tsunami de Sumatra où l’eau s’est retirée très vite). En tout cas, cela a permis de (re)découvrir que des centaines de tsunamis avaient eu lieu dans la Méditerranée ; on avait même « oublié » celui qui ravagea Messine en 1908 et provoqua la mort de presque 200.000 habitants ; on a commencé à en reparler à partir du tremblement de terre de 2003 en Algérie. Tinti rappelle entre autres que la Méditerranée se trouve au point de rencontre entre deux plaques tectoniques, celle d’Afrique et celle d’Eurasie, et que la Sardaigne se trouve sur la ligne qui va de l’Algérie à la Calabre.

En tout cas, cela apporte aussi une autre vision et de la géographie antique et de l’histoire de la Sardaigne. En 2006, Andrea Carandini, le grand spécialiste de l’Antiquité gréco-romaine, déclarait à L’Accademia dei Lincei : « Les deux frontières étaient au nord-est là où est l’île d’Elbe et l’autre frontière se trouvait entre la Tunisie et la Sicile … C’est une chose évidente, parce que les Grecs n’avaient pas colonisé plus loin. Donc quand Frau a pensé que les Colonnes d’Hercule, à partir d’un certain moment, ont été à Gibraltar c’est-à-dire beaucoup plus à l’ouest, mais qu’en un premier temps elles se trouvaient précisément autour du Canal de Sicile, dans ces lieux bas et dangereux, tout cela par la suite, à quoi vraiment personne n’avait pensé, nous a semblé à nous, archéologues – tant du Maghreb que du monde latin et étrusque – comme quelque chose de très logique et de très vraisemblable … Beaucoup plus problématique naturellement est l’identification de la Sardaigne avec l’île d’Atlas, et pourtant pas totalement illogique si l’île d’Atlas (l’Atlantide) doit être au-delà des Colonnes d’Hercule. Donc pour cet aspect j’attends, je crois que l’hypothèse doit être confirmée par des recherches pour vérifier si précisément la Sardaigne a pu subir un tsunami tel qu’il justifie le mythe de l’île d’Atlas qui aurai fini sous la mer » (Colloque de Rome du 11 octobre 2006, « Qu’y avait-il derrière les « premières » Colonnes d’Hercule », à l’Académie des Lincei).

Sur ce phénomène, voir :

* les récits de Platon dans le Timée (Œuvres complètes II, Éd. Pléiade, pp. 440 sq.) et dans le Critias (Ibid, pp. 534-547) ;

* Homère, L’Odyssée, Chant X, Ulysse et les Lestrigons

* Sergio Frau, Le colonne d’Ercole. Un’inchiesta. La prima geografia. Tutt’altra storia, Nur Neon, 2002, 672 pages, 30€ ;

* les sites : www.colonnedercole.it et . Sur l’exposition de Sardara de 2015.

* Diogène, revue trimestrielle de l’UNESCO, PUF, n° 204, 2004.

* Une page du Monde du 4 juillet 2016, La tête dans les nuraghes, de Florence Évin. Elle cite quelques autres auteurs anciens sans donner de référence.

4. Phéniciens et Carthaginois. La cassure du peuple sarde ?

La richesse de la Sardaigne en métaux attira très tôt les Phéniciens dès le VIIIème siècle av.J.C. (inscriptions puniques trouvées à Nora) ; ce fut une présence pacifique. Au contraire les Carthaginois imposent la force d'un Etat militaire ; ils s'emparent des colonies phéniciennes vers le VIème siècle av. J.C. et fondent Caralis (Cagliari), Sulkis et Tharros (Cf. images ci-dessous) sur la côte ouest, et Utica vers Oristano (riches nécropoles), avant de s'étendre dans les plaines et les riches vallées du Sud-Ouest et du Sud-Est. Ils se heurtèrent par contre à l'hostilité et aux incursions des montagnards du Centre, contre lesquels ils avaient précisément enrôlé des mercenaires libyens ou ibères. Ils faisaient aussi cultiver les champs de blé par des esclaves de même origine. C'est cette population mixte libyco-phénicienne-sarde qui reçoit à l'origine le nom de « Sardes », ensuite étendu à tous les habitants. Les inscriptions trilingues (latin/grec/punique) attestent la permanence de propriétés, d'institutions et de la langue puniques jusqu'à l'occupation romaine.

La lutte contre les Carthaginois fut très dure de la part de Sardes assez bien organisés pour infliger vers 545-535 av. J.C. une sévère défaite navale et terrestre au général carthaginois Malchos pourtant à la tête d'une armée d'au moins 50.000 citoyens carthaginois (les mercenaires ne seront utilisés que plus tard). Cela suppose une armée sarde puissante organisée par les villes-états de l'ouest (Tharros, Cornus) et du sud (Karalis) créées par les Shardana, et renforce l'hypothèse d'une civilisation sarde bien implantée et dynamique, dotée d'une flotte capable d'affronter celle d'un grand Etat (Cf. R. Carta Raspi, pp. 181 sq.).

Les thèses contradictoires de Lilliu et Carta Raspi

Mais Carthage se battait pour une possession totale de l'île afin d'en interdire l'accès aux Grecs et, après 25 ans d'opérations militaires d'Hasdrubal (qui est tué au cours d'une bataille) et d'Hamilcar, la résistance sarde fut brisée entre 509 et 480. Cela contribua à casser la culture sarde : les « rebelles » furent repoussés des riches zones côtières vers les montagnes du Centre « solitaires, stériles, désespérées », comme vers une sorte de « réserve » analogue à celle où les blancs confineront plus tard les Indiens d'Amérique. (Ce n'est pas par hasard qu'en 1981 le chanteur Fabrizio De Andrè, à peine libéré de sa séquestration par des « bandits » sardes, publie un disque intitulé Indiano, dans lequel il chante ceux qui furent ses ravisseurs, les comparant aux Indiens vaincus et exploités par les blancs d'Amérique.) Ainsi ce peuple, qui tentait de se donner une structure unitaire « nationale » et de sortir de son isolement, se trouva coupé en deux par une première grande division politique : d'un côté, l'île de la montagne, où s'étaient réfugiés les défenseurs de la culture sarde contre l'invasion qui, réduits dans une sorte de camp de concentration naturel, se refermèrent sur eux-mêmes, continuant à exprimer leur culture de bergers, pure et authentique mais désormais figée, appauvrie et sans contacts avec les autres courants de civilisation. D'un autre côté, l'île des côtes où les Sardes les plus faibles, soumis aux envahisseurs, « collaborateurs » par calcul ou par peur, « furent dégradés au niveau de serfs de la glèbe et confondirent leur sang et leur civilisation avec ceux des mercenaires libyens, esclaves les uns et les autres du même maître carthaginois » (G. Lilliu, op. cit., p. 211). Esclavage d'un côté, liberté de l'autre, mais liberté payée au prix d'un immense appauvrissement économique et moral.

R. Carta Raspi soutient au contraire que les rapports entre Carthage et la Sardaigne furent d'alliance et de commerce assorti de clauses préférentielles. Carthage aurait d'abord tenté d'éliminer les Sardes du commerce méditerranéen, comme ils l'avaient fait avec les Phocéens, mais, ayant échoué, ils se résignèrent à passer avec les uns et les autres des accords commerciaux doublés de relations culturelles (pp. 188 sq.). Il en veut pour preuve la présence en Sardaigne et à Carthage d'objets identiques (bijoux, objets funéraires, vases, stèles, masques, etc.) et dont l'origine est souvent sarde : Tharros est par exemple le centre de production de scarabées imités de l'Egypte :

« Toute la production de l'artisanat sarde, des scarabées jusqu'aux motifs représentés sur les stèles funéraires, avait une signification : elle était l'expression d'une longue tradition et de la religion, de la société, etc. des populations shardana. Elle n'en avait au contraire ni pour Carthage ni pour les autres villes ou régions où ces objets furent retrouvés. Pour les Etrusques, ce fut de l'exotisme : déjà auparavant ils avaient collectionné des barques nuragiques ; et la Sicile et l'Espagne durent recevoir ces produits comme de simples curiosités, objets d'ornement, talismans, etc. Il en fut autrement pour Carthage : sa population adopta les concepts et les valeurs surtout religieuses, exprimés par les villes sardes. Si bien que ce ne furent pas, comme on continue à le croire, les villes sardes qui assimilèrent la civilisation carthaginoise, s'il y en eut, mais bien Carthage qui reçut les influences qui arrivaient de Sardaigne » (R. Carta Raspi, p. 194).

De même, dans la déesse Tanit adorée à Carthage, il faudrait reconnaître la Déesse Mère dont la religion s'était répandue du Moyen-Orient à la Méditerranée occidentale, et dont on trouve des cultes en Sardaigne (« Bronzetti ») antérieurs à la naissance de Carthage : c'est de la culture nuragique que ces représentations de Déesse Mère (seule ou assise avec sur les genoux son fils et époux) seraient passées aux villes de la côte puis à Carthage. C'est donc « la Sardaigne, équidistante de toutes ces régions (Espagne, Sicile, Etrurie, Carthage) qui fut centre d'irradiation et en même temps croisement et escale presque obligée dans les rapports entre les populations riveraines de la Méditerranée » (R. Carta Raspi, p. 196). L'historien inverse donc radicalement le sens et la place de la Sardaigne dans l'histoire de la Méditerranée et des rapports entre ses peuples, reportant à la domination romaine les phénomènes de régression que Lilliu attribue à la domination carthaginoise. Une longue période de paix aurait alors marqué la Sardaigne, jusqu'au conflit entre Carthage et Rome (première guerre punique, 264-241 av.J.C.).

Sardes, Grecs et Etrusques

La puissance carthaginoise empêcha la colonisation grecque, plusieurs fois tentée, en particulier à partir de Marseille (les Phocéens) et de Syracuse ; les Grecs ne prirent pied que sur la côte ouest de la Sardaigne et ils fondent probablement Olbia ; mais les inscriptions grecques retrouvées à Tharros laissent penser qu'il y eut des rapports commerciaux avec les colonies grecques. (Voir sur Internet les articles et livres reproduits à : « sardi e etruschi in sardegna »).

Il semble aussi qu'il y ait eu quelques colonies étrusques avant l'arrivée des Carthaginois (armes et barques votives semblables aux produits étrusques) ; dans la période antérieure au colonialisme carthaginois, un commerce actif a dû relier la Sardaigne aux côtes de l'Etrurie, l'île d'Elbe servant de tête de pont aux navires sardes. Des produits en bronze d'origine nuragique ont été trouvés en territoire étrusque (en particulier des barques votives à la proue décorée de cerfs, mouflons, boeufs, béliers, faune de la montagne sarde) et les produits étrusques avaient dans l'île des acheteurs et des imitateurs. Les relations entre la Sardaigne et l'Etrurie furent peut-être aussi plus profondes, de communauté ethnique : Massimo Pittau (Cf Bibliographie) fait l’hypothèse que les Sardes nuragiques et les Étrusques étaient des peuples de même origine venus d’Asie Mineure. Un article de Sergio Frau sur La Repubblica du 01/01/2010 explique de façon détaillée les rapports qu’il dut y avoir entre les Sardes et les métallurgistes étrusques à partir des barques votives et des « askos » (petits vases de forme particulière) sardes trouvés à Vetulonia et dans d’autres villes étrusques et fait l’hypothèse que de nombreux sardes avaient dû venir s’installer en Étrurie dès le IXe siècle av. J.C. et qu’il y eut éventuellement des mariages entre Sardes et femmes étrusques. Y aurait-il même une origine nuragique commune des Sardes et des Étrusques ?Strabon (géographe grec, 63 av. J.C. - 20 ap. J.C.) appelle les populations des montagnes sardes des « Tirreni », autre nom des Etrusques, il appelle « Sardes » les « Lucumons », c'est-à-dire les riches princes étrusques : les dirigeants étrusques auraient été des Sardes ; et il décrit les Sardes comme des pirates écumant les côtes d'Italie et de Pise. C'est une autre conséquence de la conquête carthaginoise (ou romaine ?) que d'avoir coupé les Sardes de la mer : autrefois peuple de navigateurs, « bergers de la mer », ils se sont fermés à une mer devenue la proie d'un peuple envahisseur, une frontière hostile et une prison. Aujourd'hui encore, les maisons sardes traditionnelles tournent vers la mer des murs sans fenêtres, comme l'avait remarqué Dominique Fernandez dans Mère Méditerranée, Grasset, 1965. Qui sait ? Un souvenir collectif du tsunami de – 1175 ?

Pline énumère encore les Corses parmi les peuples présents en Sardaigne ; de souche ligure, ils pénètrent dans la Gallura, au Nord ; la relative rareté des nuraghes laisse penser que cette région fut occupée par des peuples non sardes.

5. L'occupation romaine : véritable origine de la régression sarde ?

Dès le IVème siècle av. J.C., les Romains avaient tenté de mettre le pied sur l'île (elle était riche en blé, en bois, en sel et en minerais) mais ils s'étaient heurtés à la résistance des Carthaginois, peut-être alliés aux Sardes contre l'ennemi commun. C'est seulement à partir de –238, profitant d'une révolte des mercenaires contre Carthage qui ne payait plus leurs soldes, et durant la seconde guerre punique (–219-202 av. J.C. : défaite d'Hannibal à Zama) qu'ils s'emparent de la Sardaigne, sous la conduite du consul Tiberius Sempronius Gracchus, se limitant d'abord à la domination des villes côtières (Olbia puis Karalis) et des plaines dont Rome attendait le blé. La lutte contre les Carthaginois et contre les Sardes de l'intérieur dura un siècle et contraignit Rome à entretenir en Sardaigne un contingent de près de 20.000 légionnaires. Après la défaite des montagnards sardes en –177-176, il y eut des insurrections jusqu'en 19 après J.C., date à laquelle la romanisation de l'île fut à peu près complète.

La lutte contre les Romains fut le second heurt entre la civilisation nuragique et une culture étrangère. Elle fut menée par les tribus du Centre, descendants de ceux qui avaient fui les Carthaginois lors de la grande retraite du VIè siècle, conservant leur authentique culture nuragique ; les Sardes à culture mixte restèrent hors de la mêlée, se limitant à servir leur nouveau maître. Les Romains eurent beaucoup de peine à pénétrer l'intérieur de l'île à laquelle ils voulaient imposer leur structure politique et religieuse, car la lutte des Sardes fut violente et épique, marquée par insurrections et massacres : insurrection de –215 menée par Hamsicore, un grand propriétaire sarde-punique de Cornus, et appuyée sur mer par la flotte d'Hasdrubal (Cf Tite Live, Histoire romaine , XXIII, 32) qui obligea Rome à envoyer en Sardaigne 4 légions. Cet épisode consacra la domination romaine sur les villes côtières, leur arrière-pays et la plaine du Campidano.

Restaient les tribus sardes de l'intérieur (« Sardi Pelliti », ainsi appelés à cause de leur vêtement de peau de bêtes). Connaissant parfaitement un terrain montagneux où les légions romaines manoeuvraient difficilement, se livrant à des incursions et à des razzias de céréales et de bétail dans les plaines et incendiant ce qu'ils ne pouvaient emporter, les Sardes de l'intérieur rendirent laborieuse l'occupation romaine. De –214 à –207, Rome dut laisser 25.000 hommes en Sardaigne (Tite Live, XLI, 9, 2), d'autant plus que la flotte carthaginoise tente encore des incursions jusqu'à la destruction de Carthage par Rome en 146 av.J.C. En –177, les bulletins de victoire du Consul romain Sempronius Gracchus font état du massacre de 12.000 Iliens (les « Iolei » qui occupaient le centre et le sud) et Balares (les « Bàlari » qui occupaient le centre-nord de l’île), de 15.000 autres en –176 ; Tite Live annonce 80.000 tués et prisonniers entre –177 et –175, chiffre exagéré pour justifier le triomphe accordé au Consul, qui est cependant renvoyé en Sardaigne pour faire face à de nouvelles guérillas. La dernière résistance organisée se situe en 111 av. J.C., c'est du moins la date à laquelle Rome cesse d'envoyer ses légions contre les "Sardi Pelliti" : Rome a conquis d'autres territoires et a donc moins besoin du blé sarde et se contente même parfois de le prélever sans le consommer, laissant place à la corruption et aux exactions de ses préteurs en Sardaigne (Cf. plaidoirie de Cicéron, Pro Scauro, en faveur de Scaurus qui s'était enrichi malhonnêtement aux dépens des Sardes, traités par Cicéron de « ladruncoli mastrucati » < la « mastruca » = le vêtement de peau de mouton des bergers sardes).

La romanisation marque le déclin définitif de la culture nuragique, même si elle se maintient spirituellement jusqu'au Moyen-âge (culte des pierres et des arbres attesté encore au VIè siècle par Grégoire le Grand) et laisse des traces jusqu'au XXe siècle dans les pratiques de « banditisme » pastoral encore courantes dans les années ‘60-‘70. C'est en tout cas dans les montagnes de l'intérieur que se maintient jusqu'au IIè siècle av. J.C. la tradition des constructions de « nuraghi », derniers refuges et lieux de défense des Sardes contre l'occupation romaine : les guerriers, braqués par les légionnaires aidés de chiens policiers, se cachaient dans les nuraghi dont ils ne sortaient que de nuit et pour de rapides incursions de guérilla.

Les montagnes de l'intérieur gardèrent le nom de « Barbagia », le pays des Barbares, les « insani montes », = « montagnes dangereuses » qu'inscrit Diodore de Sicile dans sa carte de la Sardaigne (Cf. carte plus avant). Comme la Sicile et l'Afrique, la Sardaigne est pour les Romains un grenier à blé et jusqu'au IIIe siècle après J.C. ils développent le réseau de routes à but militaire et commercial, le long des côtes orientale et occidentale et à l'intérieur (Turres-Caralis et Tibula-Caralis). L'île est aussi une terre d'exil de personnalités romaines (Anicet, qui avait tué Agrippine, la mère de Néron, l'ex-consul Longin, l'ex-préfet Crispin, les maîtresses répudiées et les anciennes concubines des empereurs ...), et d'esclaves envoyés travailler dans les mines. La romanisation de l'île est attestée par de nombreuses traces de constructions (ponts, pierres miliaires, inscriptions) et par la langue sarde de laquelle disparaissent les langues antérieures au latin dans les parties occupées par les Romains, tandis que les populations de l'intérieur sont décimées par les guérillas, les famines et les épidémies de peste : la malaria semble faire peu à peu son apparition en Sardaigne à partir du IIIe av. J.C.. R. Carta Raspi est sévère pour les 7 siècles d'occupation romaine (de 238 av.J.C. à l'arrivée des Vandales en 455) :

« Rome trouva la partie de la Sardaigne qu'elle réussit à assujettir dotée d'un haut degré de civilisation, d'une vie florissante, ayant des villes prospères, des populations libres et actives, des terres très fertiles et de riches ressources ; mais déjà longtemps avant que les Vandales ne la lui arrachent, la Sardaigne était devenue en grande partie aride ou marécageuse et partout pestilentielle, les populations étaient appauvries ou réduites en esclavage, les villes en ruine, tout se décomposant progressivement. La province prospère qui avait été convoitée avec tant d'acharnement et conquise au prix de tant de sang, n'est plus rappelée maintenant, dans la période impériale, que comme un lieu de déportation et d'exil ; comme si elle n'était plus utile à autre chose » (p. 246).

Le principal apport des Romains à la Sardaigne semble bien être la langue. Peu à peu, les Sardes durent apprendre la langue officielle des vainqueurs, gouvernants mais aussi marchands et vétérans de la légion à qui avaient été donnés des domaines disséminés dans toute l'île. Ils oublièrent ainsi leurs deux langues protosardes, celle des peuples nuragiques et celle des Shardana qui ne laissèrent de traces que dans les noms de lieux et de personnes. Dans les zones de Nuoro et de la Barbagia, la langue latine apparaît plus pure, proche de celle que parlaient les Romains à la fin de la République : c'est en effet à cette époque que le latin arriva dans ces zones avec les légionnaires et les marchands romains ; ceux-ci abandonnèrent ensuite ces parties de l'île, mais continuèrent à être présents dans les zones côtières et de plaine dont le latin évolua donc, au cours de l'Empire, de la même façon que celui des Romains. Parmi les langues néo-latines, le sarde est celle qui reste le plus proche du latin. (Sur la présence romaine voir le site : www.lamiasardegna.it, documentation très détaillée et précise).

6. - La christianisation de l'île

La christianisation de l'île se fait par les juifs et chrétiens exilés de Rome dans une île gagnée par la malaria. Sous l'Empereur Tibère, 4000 affranchis accusés de pratiquer « des cultes égyptiens et juifs » sont exilés en Sardaigne ; ils ont une synagogue à Cagliari et une nécropole a été retrouvée à Sulcis (Sant'Antioco). Une autre déportation a lieu vers ‘50, mais ce sont des juifs déjà convertis au christianisme ; elle est suivie d'autres déportations de chrétiens vers 174 et 235, parmi lesquels l'esclave Callisto (Calixte = en grec « le plus beau »), forçat dans les mines de soufre de Sardaigne, qui fut libéré grâce à l’intervention de Marcia, la concubine de l’empereur Commode (161-180-192), fut chargé de la gestion des catacombes de Rome (créateur de la catacombe de saint Calixte, la première de Rome), et qui deviendra pape en 218 après son retour à Rome ; le pape Pontien I fut déporté en 235. ll semble donc que l'église chrétienne de Sardaigne ait été formée à partir de juifs convertis ; le nom sarde du vendredi, seul dans toutes les langues romanes, est « kenàpura » = « repas pur », nom adopté par les juifs pour désigner la veille du sabbat, où ils préparaient la nourriture de la fête, le pain sans levain. L'évêché de Cagliari est cité à partir de 314 (Concile d'Arles) ; plus tard, la division des 4 Judicats correspond aux 4 diocèses principaux. De nombreux monastères sont ensuite fondés par les ordres monastiques continentaux, bénédictins, moines de Camaldoli et de Vallombrosa, franciscains, dominicains. De nombreux martyrs sardes ont laissé leur nom : Gavino, Lussorio, Saturno, peut-être Efisio, Simplicius et Saturnin, Bachisio ; Eusèbe de Vercelli et Lucifer furent deux évêques très actifs entre 315 et 371 ; deux sardes , Simmaque et Ilario sont devenus papes. Les persécutions cessèrent à partir de Constantin, qui a été sanctifié en Sardaigne sous le nom de Santu Antine.

Les montagnards de l'intérieur restent plus longtemps fidèles au paganisme. Le pape Simmaque (498-514), d'origine sarde, dut se faire baptiser à Rome, « ex paganitate veniens » (venant d’une région païenne) et en 594 Grégoire le Grand doit encore envoyer des missionnaires, Félix et Cyriaque, pour les convertir ; il est aussi soucieux de préserver l'immense patrimoine acquis par L'Église d'éventuelles attaques des « Barbaricini » encore païens et « idolâtres », c'est-à-dire qu'ils continuaient à pratiquer l'ancienne religion nuragique. Un des principaux chefs militaires des « Barbaricini », Ospitone, se convertit sous le pontificat de Grégoire le Grand ; mais, dans ses lettres, celui-ci ne cesse de condamner l'immoralité et le licence de la vie laïque et ecclésiastique, et il punit ses sujets sardes en les accablant de pesants impôts au profit de l'Eglise.

7. - Vandales et Byzantins

La Sardaigne romaine devient la proie des Vandales à partir de 456 ; ils achèvent la destruction de l'époque romaine. Venus de Scandinavie à travers la Baltique, ils sont repoussés en Hongrie, en France, puis en Espagne d'où les Goths les rejettent en Afrique du Nord qu'ils arrachent à Rome sous la direction de Genséric. Ils font de la Sardaigne, comme précédemment les Romains, une terre à blé (la perte est durement ressentie par Rome) et d'exil politique pour les Berbères rebelles confinés dans les montagnes de Sulcis dont les habitants sont appelés aujourd'hui « Maureddos » et pour les évêques et les prêtres catholiques qui refusaient l'arianisme (doctrine des ariens selon laquelle le Christ était né dans le temps semblable mais non égal à Dieu le Père, pas de la même « substance » que lui) pratiqué par les Vandales. Il est admis que l'occupation vandale a transformé les structures sociales et administratives de l'île: (suppression du régime municipal romain, abandon des industries, exploitation collective de la terre, vie sociale réglée non par des lois écrites mais par la coutume), c'est-à-dire qu'elle achève la destruction des institutions mises en place par Rome.

Vers 534, l’empereur Justinien (483-527-565) décide de reconquérir l’île et envoie les généraux Bélisaire et Cirillo à la tête de 16.000 soldats et d’une flotte importante ; les Vandales cèdent la place aux Byzantins qui intègrent l'île dans leur exarchat africain conquis aussi sur les Vandales. Les Vandales, population peu importante (pas plus de 80.000 personnes) disparaissent d'un coup de l'histoire. Une nouvelle domination étrangère s'exerce sur l'île, celle de l'Empereur Justinien qui tente de reconstituer l'ancien empire romain. Le « praeses » (administrateur civil, « judex provinciae ») réside à Cagliari, mais le « dux » (chef militaire) est à Forum Traiani (Fordongianus, à l'Est d'Oristano), dont l'ancien camp romain est fortifié par l'Empereur Justinien contre les incursions des « Barbaricini » (montagnards de la « Barbagia », les « Sardi Pelliti »). L'administration byzantine, sur le modèle des anciens préteurs romains, accable la population sarde pour payer l'armée et pour s'enrichir. Comme les Vandales les Byzantins laissèrent peu de traces culturelles en Sardaigne sinon quelques éléments d'art byzantin qui subsistent jusqu'au XIe siècle. Mais les affinités sont nombreuses entre les institutions byzantines et celles des futurs judicats, et elles séparent la Sardaigne du contexte de l’Europe féodale (par exemple, l’État et le domaine public sont nettement séparés du domaine privé, au contraire du régime féodal ; le serf avait une personnalité juridique). L’année civile commençait en septembre, et le mois de septembre continua à être appelé « cabidanni » (capodanno).

Durant cette période, on note l’intérêt porté par le pape Grégoire I (590-604) à la christianisation de l’intérieur de l’île ; les moines basiliens furent déterminants dans cette évangélisation de la « Barbagia », en même tems qu’il introduisirent de nouvelles cultures (pommiers, figuiers, oliviers, vigne pour faire du muscat et du malvoisie) ; ils se référaient aux rites orientaux, où le baptême et la confirmation étaient confondus dans la même cérémonie. De nombreuses églises byzantines en croix grecque durent construites : basilique de San Saturnino à Cagliari, Nostra Signora di Mesumundu de Siligo (cf photo ci-contre), Santa Sabina de Silanus, San Lussorio de Fordongianus, Sant’Efisio à Nora, etc. En 552, les Goths du roi Théodoric s'emparent de l'île, aussitôt reconquise par les Byzantins. Les Longobards ne réussirent jamais à s'enraciner en Sardaigne (échec de l'assaut de Cagliari en 599, après lequel ils occupent la Corse). Les Francs reconnurent les gouvernements sardes avec lesquels ils signèrent en 815 un traité d'amitié contre leurs ennemis communs, les Arabes et ce sont eux qui défendent la Corse. À partir de 663, Byzance est pratiquement absente de la Sardaigne où la principale autorité, même en matière défensive, est l'Eglise ; la Sardaigne a conquis sa liberté et son indépendance.

Ainsi la Sardaigne reste en-dehors de tout contact avec les migrations « barbares », à l'exception du bref passage des Vandales ; elle n'en ressent pas les influences, et elle reste un monde fermé sur lui-même qui vit et se gouverne selon ses propres lois, dans une fidélité à la tradition nuragique. Entre le VIIe et le XIIe siècles, tandis que l'Europe se transformait et entrait dans le Moyen-âge, la Sardaigne revenait à son passé qui se perpétua à travers l'institution des « Judicats ». Régression ou stabilité d'une tradition culturelle ? En tout cas le monde sarde constitue une exception dans l'ensemble de la Méditerranée, et plus tard, cela rendra difficiles les rapports et la compréhension avec les autres nations.

8. - L'offensive arabe, les « Judicats » indépendants, l'intervention de Pise et Gênes.

L'exarchat africain (organisation civile et militaire d’une région de l’Empire Romain d’Orient) s'écroule sous la poussée arabe, il n'en reste que les Baléares et la Sardaigne ; les incursions sarrasines se succèdent en Sardaigne de 711 à 810, elles furent assez destructrices pour que le roi lombard Liutprand envoie à Caralis un messager qui rapporta les dépouilles de saint Augustin jusqu’à Pavie et les mit en sécurité dans l’ancienne basilique de San Pietro in Ciel d’Oro ; mais les attaques arabes furent toujours repoussées victorieusement par les Sardes qui, à la différence des Siciliens et d'autres peuples assaillis par les Arabes, sont les seuls à résister sans aide extérieure : les Byzantins affaiblis négligent l'île où se forme peu à peu à partir du IXe siècle un gouvernement indépendant sarde. sous la direction des anciens « archontes » (administrateurs civils sous l’autorité de « l’exarque ») byzantins, les futurs « Juges » sardes. En 815, une ambassade sarde se rendit auprès de Ludovic le Pieux, fils de Charlemagne, pour demander de l’aide contre les incursions arabes, sans grande efficacité, car vers 816 Cagliari fut saccagée par la flotte sarrasine. Au Xe siècle, on n’a connaissance que d’un incursion arabe. Vers 1015, le Calife sarrasin Mugâhîd, connu sous le nom de « Musetto », parti des Baléares, tente de s'emparer de la Sardaigne, s’installe sur les côtes septentrionales et détruit Luni ; le pape Benoït intervint pour provoquer une riposte pisane et génoise, ce fut un prélude aux premières croisades ; les Républiques de Gênes et de Pise, menacées aussi par les Sarrasins s'unissent aux Sardes pour chasser les Arabes de l'île ; alliées à la flotte sarde reconstituée elles détruisent la flotte du Calife sur les côtes de Sardaigne tandis que les Sardes se jettent sur les Arabes restés dans l'île. Il n'y aura plus, jusqu'au XVIIIe siècle, que d'épisodiques actes de piraterie de la part des Sarrasins. La victoire sarde de 1015 a une importance comparable à celle de Léon III en Orient et de Charles Martel à Poitiers en 732 : de par sa position stratégique, la Sardaigne était une voie possible de pénétration arabe en Europe. Jusqu’à l’arrivée des pirates barbaresques, corsaires musulmans, au XVIe siècle, la Sardaigne ne connut que quelques entreprises de piraterie sarrasine sur ses côtes. En 1535 et 1541, Charles Quint dut organiser deux grandes expéditions contre Tunis et Alger pour limiter ces incursions en détruisant la flotte, en particulier celle du pirate Barbarossa ; la seconde fut un échec. On commença alors à construire de tours d’alerte et de défense sur toutes le côtes de l’île (Voir pour plus de détail le texte de Francesco Casula, de 2013, La Sardegna e le invasioni arabe-turco barbaresche,www.formaparis.com)

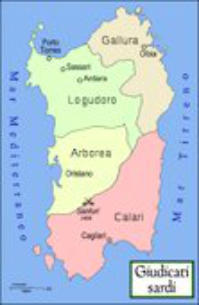

Au début du XIe siècle s'installe en Sardaigne le système des « Judicats » : un « judex » remplace l'ancien « praeses » byzantin, en pleine indépendance vis-à-vis de l'Empire byzantin et de tout autre Etat. La Sardaigne est partagée en 4 Judicats : Cagliari, Arborea, Torres et Gallura, eux-mêmes partagés en « curadorìas » (territoires constituant une unité géologique et géographique, qui sont repris plus tard par les « Baronìas » espagnoles). Les fonctions du Juge sont à la fois civiles et militaires ; la femme du Juge avait le titre de « Donna de Logu », peut-être selon une ancienne tradition de régime matriarcal. Les rapports sociaux étaient étrangers au féodalisme européen : pas de « seigneur », pas de servage (le « servu » était obligé de fournir un certain nombre de journées de travail au propriétaire, mais il était libre, non asservi à la glèbe et il participait aux assemblées de village). Chacun des Judicats a sa propre histoire complexe, établissant des alliances qui avec Pise (Judicat de Cagliari, en bleu sur la carte, possédé par Pise pendant quelques années à la fin du XIIIe siècle, en conflit avec Ugolino della Gherardesca, l'Ugolino de l'Enfer de Dante), qui avec Gênes (la ville de Sassari, en rouge sur la carte), qui reste indépendant (Arborea, en vert sur la carte).

En 1395, Eleonora d'Arborea promulgue un statut, la « Carta de Logu » qui devient la loi nationale de la Sardaigne, reconnue même en 1421 par Alphonse V d'Aragon. Mais avec la mort d'Eleonora en 1404 tombe le dernier Judicat et s'efface l'indépendance de l'île, minée par les rivalités entre les 4 Judicats. Un des faits qui contribuent à l'affaiblissement des « Judicats » fut l'infiltration progressive des marchands venus de Toscane ou d'autres régions d'Italie, et les mariages qui les font pénétrer dans le système familial fermé de la Sardaigne : les Doria, les Malaspina, les Visconti... qui introduisent aussi leurs rivalités entre princes italiens, étrangères aux intérêts des Sardes.