Histoire des régions

Valle d’Aosta

Introduction

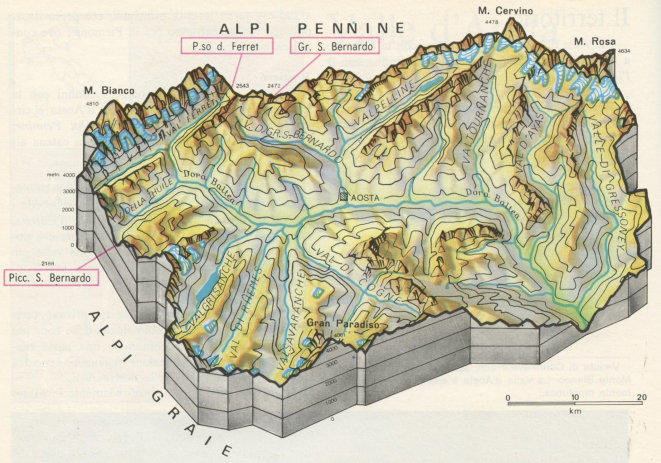

Le Val d’Aoste (l’ancienne Vallis Augustana) est la région d’Italie la plus au nord-ouest et la plus petite (3262 km2) ; elle est bordée au nord par le Valais, à l’ouest par la Savoie et au nord par le mont Rose et le Cervin, ouverte seulement sur le sud (le Canavese piémontais) par le passage étroit de la Doire Baltée à Pont-Saint-Martin.

Le Val d’Aoste est d’une part la vallée de la Doire Baltée, affluent de gauche du Pô et d’autre part de ses affluents de droite et de gauche constituant un éventail de part et d’autre de la Doire Baltée : à droite, la vallée de La Thuile qui conduit au col du Petit-Saint-Bernard, le Valsavaranche dont les sources sont proches de celles de l’Isère, le Val de Cogne et la vallée de Champorcher. À gauche, les vallons de Vertosan et de Saint-Barthélemy ne conduisent à aucun passage ; par contre les suivants sont importants : le trident (Valpelline, Ollomont, Grand-Saint-Bernard) du Buthier (Bautegium qui donne son nom à la Doire « Baltée ») qui débouche à Aoste ; ensuite, le Valtournanche, le Val d’Ayas, le Val de Gressoney (vers le Valais).

Le Val d’Aoste est donc enserré par les plus hautes montagnes d’Europe, de plus de 4000 mètres, culminant au Mont Blanc (4807 mètres), il est ouvert par des cols généralement hauts, dont les deux plus bas, carrossables toute l’année, sont à l’ouest le Petit-Saint-Bernard (2188 m.) et au nord le Grand-Saint-Bernard (2472 m.). Il est donc à la fois un monde fermé, – unité intérieure du monde alpin protégée par un écran montagneux, au climat très sec – et un lieu de passage par ses cols entre le sud et le nord, et entre l’est et l’ouest, dont la maîtrise fut essentielle dès l’antiquité, pour les Romains, pour l’Empire carolingien, et dont la possession fit la fortune de la Maison de Savoie à partir du XIe siècle jusqu’au moment où s’ouvrent d’autres voies, le Simplon, le Saint-Gothard et surtout le Mont-Cenis. Le Val d’Aoste perd alors de son importance, se referme sur lui-même et évolue en vase clos jusqu’à l’époque contemporaine.

Depuis les Salasses, les habitants du Val d’Aoste ont à la fois eu conscience d’appartenir à une collectivité originale et d’être en osmose avec la Savoie et le Valais ; avec la Savoie, elle avait en commun la langue et la culture françaises, même si le franco-provençal s’efface à mesure que l’on descend vers le Piémont. Le rattachement de la Savoie à la France en 1860 mettra fin à cette solidarité alpine et provoquera un mouvement d’émigration considérable vers la France et la Suisse romande, tandis qu’une population italienne s’installait dans les villes et les villages.

Aujourd’hui la région a changé, s’est modernisée (potentiel hydro-électrique, richesses minières), s’est ouverte par le creusement des deux tunnels routiers du Grand-Saint-Bernard et du Mont Blanc, par lesquels elle retrouve son rôle central de passage. Aoste est redevenue la capitale alpine qu’elle fut sous l’Empire romain, et la région peut à nouveau faire connaître sa richesse par un développement brillant du tourisme qui en apprécie le patrimoine.

1– La préhistoire

Il y a eu probablement un peuplement très ancien, antérieur aux glaciations de Würm, les dernières du Pléistocène dans les Alpes (la fin du Pléistocène se situe vers 9600 ans av. J.C.), mais toute trace de ces hommes semble avoir disparu. L’homme réapparaît dans la période suivante, le Néolithique (9.000–3.300 av.J.C.). Les premières traces visibles sont de la fin du néolithique, à la fin du IVe millénaire et au début du IIIe millénaire, où apparaissent des cultures de type nouveau, porteuses de la métallurgie et d’autres innovations technologiques ; ce sont surtout des nécropoles, de tombes à cistes (sépulture individuelle de petite dimension et ayant la forme d’un coffre) souvent ramenées maintenant au IIe millénaire, à Saint-Nicolas, Villeneuve, Montjovet. Un des grands sites de l’époque mégalithique est celui de Saint-Martin-de-Corléans (Cf plus bas).

De l’âge du Bronze (de 1800 à 700 av. J.C., entre l’âge du Cuivre et l’âge du Fer), on trouve aussi quelques sépultures et quelques ornements (bracelets) et instruments ; ces sites occupent en général l’adret (versant exposé au soleil). Le peuplement se multiplie à l’âge du Fer.

On sait que le Petit-Saint-Bernard n’est pas utilisé avant l’âge du Bronze. Par contre le Grand-Saint-Bernard est pratiqué depuis le néolithique.

Les Salasses (Ve s. av. J.C.) étaient un peuple gaulois, des celto-ligures, probablement apparentés aux Allobroges, leurs voisins de Savoie ; ils occupent la vallée d’Aoste du VIIIe siècle av. J.C. jusqu’à l’arrivée des Romains au Ier siècle av. J.C. Il reste des traces de ce peuple et de sa langue orale dans les noms de la région et dans le vocabulaire du « patois » valdotain « bletsé » = traire les vaches, « modze » = génisse, « brèn » = le son de la farine, « barma » = abri sous un rocher, « brènva » = mélèze, « daille » = pin sylvestre, « bard » = le sommet, « ussel » = la hauteur...

Le géographe grec Strabon (58 av.J.C.- 25 ap. J.C.) rappelait dans les Livres V et VI de sa Géographie que la vallée contenait des mines d’or et de divers métaux. Dion Cassius, historien romain (155-235) évoque les conflits des Salasses avec Rome à propos de l’eau nécessaire à l’exploitation de l’or : ils nettoyaient à l’eau le sable pour en extraire l’or, et les paysans de la plaine se plaignaient de n’avoir plus d’eau pour leurs récoltes. Ils défont les légions romaines à la bataille de Verolengo en 143 av. J.C. (le consul perdit 10.000 hommes, dit Dion Cassius) et sont vaincus en 141 av. J.C. à la bataille de Mazzè, après laquelle ils abandonnent le Canavese où les Romains fondent Eporedia (Ivrea). Ils vivent ensuite avec les Romains dans une alternance de conflits et de trêves, mais ils contrôlaient toujours les cols des Alpes, où ils exigeaient de lourds péages. Ce n’est qu’en 25 av. J.C. que le consul romain Aulus Terentius Varron Murena vainquit les Salasses, faisant 36.000 prisonniers qu’il vendit comme esclaves sur le marché d’Eporedia et enrôlant de force dans l’armée 8000 jeunes hommes ; ce fut un véritable génocide. En 25 av. J.C., Auguste fonda alors Augusta Praetoria Salassorum peuplée de 3000 vétérans de la légion sur le lieu de l’ancienne capitale des Salasses, Cordelia (du nom du compagnon d’Hercule, Cordelius, descendant de Saturne).

Un des vins rouges du Val d’Aoste s’appelle le « sang des Salasses » (13,5% vol.) !

Un des témoignages de cette époque est le cromlech du col du Petit-Saint-Bernard : le cromlech est, en breton (de « croum » = rond et « lech » = pierre sacrée), un ensemble mégalithique ; situé à 2188 m. d’altitude à la frontière avec la France, sur la ligne de partage des eaux de la Doire Baltée et de l’Isère, c’était un lieu de culte des Celtes de l’époque, les Salasses, comparable au monument mégalithique de Stonehenge. Il se compose de 43 pierres allongées et pointues, disposées à une distance de 2 à 4 mètres et formant deux circonférences concentriques de 75,20 et 70,80 mètres de diamètre ; le centre commun est au niveau de la borne de frontière attenante au sud-est de la route qui traverse le cromlech. Les pierres ont été déplacées et remplacées, et on ne peut pas connaître actuellement la date précise de construction. À proximité, on trouve un petit temple gallo-romain (« fanum ») peut-être dédié à une divinité locale (Hercule Graius ?), et des traces de « mansio », bâtiment d’accueil des passagers, de 18 mètres sur 8.

Le cromlech a une position significative d’un point de vue astronomique : tous les 21 juin, à 19h 30, le soleil se couche derrière le Lancebranlette (2916 m.) et projette deux zones d’ombre qui ne laissent qu’un cercle de lumière au centre du mégalithe.

Le site mégalithique de Saint-Martin-de-Corléans (un quartier d’Aoste) est aussi un gisement important, lieu de culte allant du Néolithique (âge de la pierre polie, du IXe millénaire à 2100 av. J.C.) et de tombes du Troisième Millénaire à une église romane et à des restes romains. Il aurait été « Cordelia », la capitale des Salasses. On y trouve une quarantaine de stèles funéraires anthropomorphes. Il est l’objet d’un grand projet régional dont les travaux ont commencé en 2006 ; les travaux devaient se terminer en 2011, mais ils n’étaient pas encore terminés en 2014, et beaucoup ont critiqué le grand bâtiment en ciment armé qui marginalise les restes archéologiques qui sont en dessous. Il existe alors un circuit routier constitué de sentiers qui permettaient le commerce et les relations culturelles. Au-dessus d’Aoste, on voit encore la « route des Salasses », un peu plus haut que le tracé romain.

Il y a eu probablement un peuplement très ancien, antérieur aux glaciations de Würm, les dernières du Pléistocène dans les Alpes (la fin du Pléistocène se situe vers 9600 ans av. J.C.), mais toute trace de ces hommes semble avoir disparu. L’homme réapparaît dans la période suivante, le Néolithique (9.000–3.300 av.J.C.). Les premières traces visibles sont de la fin du néolithique, à la fin du IVe millénaire et au début du IIIe millénaire, où apparaissent des cultures de type nouveau, porteuses de la métallurgie et d’autres innovations technologiques ; ce sont surtout des nécropoles, de tombes à cistes (sépulture individuelle de petite dimension et ayant la forme d’un coffre) souvent ramenées maintenant au IIe millénaire, à Saint-Nicolas, Villeneuve, Montjovet. Un des grands sites de l’époque mégalithique est celui de Saint-Martin-de-Corléans (Cf plus bas).

De l’âge du Bronze (de 1800 à 700 av. J.C., entre l’âge du Cuivre et l’âge du Fer), on trouve aussi quelques sépultures et quelques ornements (bracelets) et instruments ; ces sites occupent en général l’adret (versant exposé au soleil). Le peuplement se multiplie à l’âge du Fer.

On sait que le Petit-Saint-Bernard n’est pas utilisé avant l’âge du Bronze. Par contre le Grand-Saint-Bernard est pratiqué depuis le néolithique.

Les Salasses (Ve s. av. J.C.) étaient un peuple gaulois, des celto-ligures, probablement apparentés aux Allobroges, leurs voisins de Savoie ; ils occupent la vallée d’Aoste du VIIIe siècle av. J.C. jusqu’à l’arrivée des Romains au Ier siècle av. J.C. Il reste des traces de ce peuple et de sa langue orale dans les noms de la région et dans le vocabulaire du « patois » valdotain « bletsé » = traire les vaches, « modze » = génisse, « brèn » = le son de la farine, « barma » = abri sous un rocher, « brènva » = mélèze, « daille » = pin sylvestre, « bard » = le sommet, « ussel » = la hauteur...

Le géographe grec Strabon (58 av.J.C.- 25 ap. J.C.) rappelait dans les Livres V et VI de sa Géographie que la vallée contenait des mines d’or et de divers métaux. Dion Cassius, historien romain (155-235) évoque les conflits des Salasses avec Rome à propos de l’eau nécessaire à l’exploitation de l’or : ils nettoyaient à l’eau le sable pour en extraire l’or, et les paysans de la plaine se plaignaient de n’avoir plus d’eau pour leurs récoltes. Ils défont les légions romaines à la bataille de Verolengo en 143 av. J.C. (le consul perdit 10.000 hommes, dit Dion Cassius) et sont vaincus en 141 av. J.C. à la bataille de Mazzè, après laquelle ils abandonnent le Canavese où les Romains fondent Eporedia (Ivrea). Ils vivent ensuite avec les Romains dans une alternance de conflits et de trêves, mais ils contrôlaient toujours les cols des Alpes, où ils exigeaient de lourds péages. Ce n’est qu’en 25 av. J.C. que le consul romain Aulus Terentius Varron Murena vainquit les Salasses, faisant 36.000 prisonniers qu’il vendit comme esclaves sur le marché d’Eporedia et enrôlant de force dans l’armée 8000 jeunes hommes ; ce fut un véritable génocide. En 25 av. J.C., Auguste fonda alors Augusta Praetoria Salassorum peuplée de 3000 vétérans de la légion sur le lieu de l’ancienne capitale des Salasses, Cordelia (du nom du compagnon d’Hercule, Cordelius, descendant de Saturne).

Un des vins rouges du Val d’Aoste s’appelle le « sang des Salasses » (13,5% vol.) !

Un des témoignages de cette époque est le cromlech du col du Petit-Saint-Bernard : le cromlech est, en breton (de « croum » = rond et « lech » = pierre sacrée), un ensemble mégalithique ; situé à 2188 m. d’altitude à la frontière avec la France, sur la ligne de partage des eaux de la Doire Baltée et de l’Isère, c’était un lieu de culte des Celtes de l’époque, les Salasses, comparable au monument mégalithique de Stonehenge. Il se compose de 43 pierres allongées et pointues, disposées à une distance de 2 à 4 mètres et formant deux circonférences concentriques de 75,20 et 70,80 mètres de diamètre ; le centre commun est au niveau de la borne de frontière attenante au sud-est de la route qui traverse le cromlech. Les pierres ont été déplacées et remplacées, et on ne peut pas connaître actuellement la date précise de construction. À proximité, on trouve un petit temple gallo-romain (« fanum ») peut-être dédié à une divinité locale (Hercule Graius ?), et des traces de « mansio », bâtiment d’accueil des passagers, de 18 mètres sur 8.

Le cromlech a une position significative d’un point de vue astronomique : tous les 21 juin, à 19h 30, le soleil se couche derrière le Lancebranlette (2916 m.) et projette deux zones d’ombre qui ne laissent qu’un cercle de lumière au centre du mégalithe.

Le site mégalithique de Saint-Martin-de-Corléans (un quartier d’Aoste) est aussi un gisement important, lieu de culte allant du Néolithique (âge de la pierre polie, du IXe millénaire à 2100 av. J.C.) et de tombes du Troisième Millénaire à une église romane et à des restes romains. Il aurait été « Cordelia », la capitale des Salasses. On y trouve une quarantaine de stèles funéraires anthropomorphes. Il est l’objet d’un grand projet régional dont les travaux ont commencé en 2006 ; les travaux devaient se terminer en 2011, mais ils n’étaient pas encore terminés en 2014, et beaucoup ont critiqué le grand bâtiment en ciment armé qui marginalise les restes archéologiques qui sont en dessous. Il existe alors un circuit routier constitué de sentiers qui permettaient le commerce et les relations culturelles. Au-dessus d’Aoste, on voit encore la « route des Salasses », un peu plus haut que le tracé romain.

2– La romanisation

La vallée est importante d’un point de vue militaire, parce que stratégique : deux routes essentielles se croisent à Aoste, celle du Petit-Saint-Bernard vers la Gaule (col de l’Alpis Graia) et celle du Grand-Saint-Bernard vers l’Allemagne (Col de l’Alpis Poenina). Le long de la route se trouvaient les « mutationes » (pour le chargement des bêtes de somme) et les « mansiones » (pour le séjour prolongé et le repos des hommes et des bêtes de somme) : villages indiquant la distance en milles de la ville d’Aoste, Quart (ad quartum lapidem), Chétoz (ad sextum lapidem), Nus (ad nonum lapidem), Diémoz (ad decimum lapidem). Les principaux centres se trouvent donc au bord de ces voies stratégiques ; il en subsiste aussi les ponts de Châtillon, les restes de la route à Montjolivet et des portions de route à Arvier, Mécosse, Liverogne et Runaz.

Pour les Romains, les Salasses étaient un peuple rustre (leur culture était orale !) et peu docile, fermé sur les bénéfices de l’élevage des moutons et de l’exploitation des minerais, dont l’or des sables aurifères. Ils furent poussés à la conquête du Val d’Aoste par l’attrait de cet or, mais surtout par la nécessité de contrôler les cols alpins pour rejoindre la Gaule (passage de la Doire Baltée à l’Isère et au Rhône) et le Rhin (par la bretelle qui part d’Albertville en venant du Petit-Saint-Bernard). Ils envahissent donc la vallée et l’organisent ; il construisent en particulier très vite la route qui va de Eporedia à Augusta Praetoria (100 av. J.C.). La Vallée d’Aoste devient une partie vitale de l’Empire romain, incorporée à la XIe Région, la Transpadanie (Cf Pline, Histoires Naturelles, III, 123). Les routes sont bien aménagées, pavées, et on passe les deux cols même en hiver. Le trafic commercial par les cols était encore peu abondant, les marchandises lourdes étaient plutôt transportées par bateau, mais les Romains faisaient payer un droit de douane de 2,5% (la quadragesima galliarum) sur toute marchandise arrivant de Gaule. Les Romains fondent de nombreux villages (une cinquantaine, reconnaissables à leur nom terminé par –an, du –anum latin : Jovençan, Neran, Septumian, Sirignan, Vetan... ), presque tous le long d’une route ; on en a conclu que, pour eux, le Val d’Aoste était « une terre de transit plus que d’exploitation », sauf lorsqu’il s’agissait de rejoindre une mine de fer (Cogne) ou d’or (Arbaz et Courmayeur).

De l’an 3 après J.C. date le pont-aqueduc de Pondel, qui traverse le torrent Grand’Eyvia dans la vallée de Cogne ; une inscription rappelle le nom de ses fondateurs privés, Caius Aimus et Caius Aimus Patavinus ; un passage fermé éclairé par des fenêtres permet le passage des hommes. Il est surmonté d’un couloir découvert pour le passage des eaux des sources de la rive gauche ; il était peut-être lié à l’exploitation des métaux ferreux de Cogne, mais il servait aussi à l’alimentation en eau des habitants du village. Il est large de 2,30 m, long de 50 m., à 56,20 m. au-dessus de l’eau, il a un arc de 14,24 m. et c’est une des plus importantes constructions civiles des Romains dans les Alpes (Cf photo ci-dessus). Une autre construction importante, plus tardive (25 ou 120 apr. J.C.?) est le pont romain de Pont-Saint-Martin. Selon la légende, il aurait été construit par le diable : Saint Martin, évêque de Tours, rentrant dans son diocèse, aurait été bloqué par la Lys dont les eaux avaient emporté la passerelle ; le diable lui aurait proposé de construire un pont en une nuit à condition qu’il s’emparerait de l’âme du premier être vivant qui traverserait le pont ; saint Martin laissa donc un morceau de pain de l’autre côté du pont et fit traverser un chien affamé ; le diable furieux se jeta dans la Lys ; le carnaval de Pont-Saint-Martin utilise toujours cette légende traditionnelle vivante (Cf photo à gauche).

La voie romaine passait à Donnas entre Bard et Pont-Saint-Martin, il reste un arc taillé dans la roche vive, de 4 m. d’épaisseur et 4 m. de hauteur ; un peu plus loin reste la borne miliaire XXXVI qui indique le nombre de milles entre Donnas et Aoste (environ 50 kms d’Aoste) (Cf photo à droite).

La ville d’Aoste est riche de monuments romains. Le premier, quand on arrive à Aoste par l’est est l’Arc de triomphe d’Auguste, construit pour célébrer la victoire sur les Salasses en 25 av. J.C. ; il se trouve à la sortie de la Porta Praetoria, a un seul arc de 11,40 mètres de haut et 9 m. de large. Il est construit en bloc de poudingue (roche pudding, constituée de cailloux de rivière roulés et liés par du ciment). Au Moyen-âge, l’Arc était dénommé « Saint-Vout » parce qu’il était orné d’une image du Sauveur qui sera remplacée plus tard par un crucifix.

À 150 m. de l’Arc se trouve le Pont Buthier, à une seule arche surbaissée, d’environ 17 mètres de diamètre ; sa largeur est de 5,95 mètres. Il est visible, quand on vient de l’est, au milieu des habitations, peu avant le pont actuel sur le Buthier (Cf photo à droite).

Les portes d’Aoste existent encore dans les remparts, qui formaient un rectangle de 727,50 mètres sur 574, construit de pierres de rivière recouvertes de blocs externes de travertin (Cf photo ci-dessous). L’enceinte était haute de 8 m., renforcée par un contrefort tous les 14 ou 16 mètres et de 20 tours, dont il reste la Tour des Baillis (dei Balivi, les baillis qui étaient les représentants du duc de Savoie, angle nord-est), la Tour Tourneuve (angle nord-ouest), la Tour du Pailleron (portion sud, restaurée par A. d’Andrade en 1894), la Tour des Lépreux (portion ouest) et la Tour Bramafam portion sud), la Tour Fromage (Tour Casei, autrefois lieu de grandes fêtes et aujourd’hui lieu d’expositions), la casa Tollen. Les portes étaient au nombre de 4, deux aux bouts du « decumanus maximus» (voie est-ouest, aujourd’hui via Sant’Anselmo), la Porta Praetoria à l’est, construite en gros blocs de poudingue, à trois arches, une centrale pour les véhicules (8,40 m.), deux latérales pour les piétons (2,64 m.) ; elle était en deux parties séparées par une place d’armes. Au-dessus des arches se trouvait une galerie de défense ouverte de vastes fenêtres arquées. Il faut penser que le niveau de l’époque romaine était à 2,60 mètres en dessous du niveau actuel pour apprécier la monumentalité de la porte. À la façade orientale, on voit encore une partie du revêtement primitif en marbre gris vert (« bardiglio » d’Aymavilles). Elle était flanquée de 2 tours rectangulaires.

À l’autre bout du « decumanus » se trouvait la Porta Decumana, d’où partait la route du Petit-Saint-Bernard, à double courtine et trois passages, démolie en 1812 sur ordre du Préfet pour l’assainissement du quartier. Le « cardo » (voie nord-sud) allait de la Porta Principalis Dextera au sud, à une seule arche, jusqu’à la Porta Principalis Sinistra au nord, d’où partait la route du Grand-Saint-Bernard.

L’Aoste romaine avait aussi un Théâtre, dont il reste la façade méridionale de 22 mètres de haut, les gradins en hémicycle de la « cavea » (3 à 4000 spectateurs) et l’orchestre d’un rayon de 10 mètres, autrefois orné de statues et de marbres. Au sud-ouest, restes d’habitation des IIIe et IVe siècles (À g. Façade méridionale ; à dr. ensemble du Théâtre).

L’Amphithéâtre se dressait à l’angle nord-est des remparts ; c’était une arène de 86 mètres sur 73 qui pouvait contenir 10.000 personnes. Le christianisme ayant fait interdire les spectacles, il fut abandonné et ses matériaux servirent à construire d’autres édifices : en 1247, le vicomte d’Aoste y fait édifier le couvent des chanoinesses de Sainte Catherine ; en 1831, l’évêque y installe les soeurs de Saint-Joseph qui y sont encore. On peut visiter les restes en sonnant à la porte du couvent, 4 rue de l’amphithéâtre, tél 0039-(0-165-262149).

Du Forum, il reste le cryptoportique, semi-enterré, en fer à cheval, double corridor avec des voûtes en berceau soutenues par des piliers de travertin; il servait à la fois de soutènement et de grenier militaire (Cf. Photo ci-dessus). Il était sur le côté nord du Forum. Sur le côté ouest passait le cardus maximus (rue Croix de Ville), le decumanus était rue de Tillier. Le Forum mesurait 88,90 m. par 130 m. Un temple se trouvait sur le site de l’actuelle Maison de l’archidiaconat.

La ville romaine avait aussi des Termes, dotées d’un « frigidarium », de 2 « tepidarium » et d’un « calidarium » (de 20,20 m. sur 7,50 m.).

En complément de la ville romaine, on peut visiter le nouveau Musée Archéologique Régional de la place Roncas, inauguré en 1993, où se trouve tout le matériel ancien retrouvé à Aoste des Salasses au Moyen-Âge, et une importante collection numismatique.

En 2002, a été ouverte une villa latine suburbaine de 36 m. par 41 m., la Villa della Consolata, du Ier siècle et remaniée jusqu’au Ve siècle, organisme complexe d’habitation et de magasins (ouverte le matin et le dimanche a.m. fermée le lundi. Entrée gratuite) (Voir le site Internet officiel Valle d’Aosta, puis chercher Villa della Consolata). C’est une des villas construites par les Romains.

Aoste fut donc une importante construction romaine surtout à partir de l’empereur Claude (41-54 apr. J.C.), qui fonde aussi le « Forum Claudi Vallensium » (Martigny en Valais) et le « Forum Claudi Ceutronum » (Aime en Tarentaise française). Aoste devint un centre aussi bien pour la circulation routière (au croisement des deux routes de cols) que pour l’exploitation agricole et minérale. Elle est un noeud routier sur la « route des Gaules », sur le parcours de laquelle se construisent la plupart des villes et villages. De Pont-Saint-Martin à Villeneuve, il reste la trace de 17 ponts, et des éléments de pavements conservés à Pont-Saint-Martin et à Donnas ; la route était large de 4,6 m. à 3,5 mètres. Les « mansiones » et « mutationes » n’ont pas toujours laissé de traces, à part « Vitricium » (Verrès), « Eudracinum » (St Rhémy-en-Bosses), « Arebrigium » (Arvier), « Ariolica » (La Thuile), etc. Les bornes miliaires sont dans la crypte de S. Orso à Aoste. Dans chaque village, on trouvera une trace de cette grande voie romaine entre Eporedia (Ivrea), Lugdunum (Lyon) et la Germanie (Cologne, Trèves, le Rhin).

3 - Le Moyen-âge

Après la chute de l’Empire en 476, la vallée passe, comme la Savoie voisine, sous le contrôle des Burgondes (mais ceux-ci ne semblent pas avoir vraiment colonisé le Val d’Aoste), et s’oriente vers l’ouest gaulois, dont elle partagera l’histoire jusqu’en 1860, lorsqu’elle est rattachée au Royaume d’Italie. Elle est brièvement occupée par les Ostrogoths, puis par les Longobards qui ne réussissent pas à dépasser le Fort de Bard. Mais ils inspirent une telle terreur aux pèlerins que ceux-ci préfèrent pour aller à Rome la voie fluviale plus sûre par la Saône, le Rhône et la Méditerranée.

Au VIe siècle, elle est incorporée au royaume franc : en 575, par un traité, les Longobards reconnaissent la souveraineté des Francs sur le Val d’Aoste. C’est la reconnaissance définitive de l’appartenance de la Vallée d’Aoste à l’économie et à la culture franco-bourguignonnes, orientant la région vers l’aire linguistique franco-provençale. Elle fait ensuite partie de l’empire carolingien, et son église passe de l’archevêché de Milan à celui de Tarentaise ; elle est sous le contrôle du royaume de Provence en 879, puis du royaume de Bourgogne en 904. La région subit alors l’invasion des bandes de Sarrasins descendus du Grand-Saint-Bernard, que seule une coalition des feudataires réussit à chasser.

La mort du roi de Bourgogne Rodolphe III laissa le comté en 1032 sous le pouvoir d’Humbert Ier « aux Blanches Mains », comte de Savoie et plus puissant feudataire du roi de Bourgogne ; une autonomie est accordée en 1191 par le comte Thomas Ier (« Charte des Franchises ») : la population sera fidèle au comte de Savoie qui, en échange, n’exigera aucun tribut sans l’autorisation des autorités locales. À partir de Charlemagne, le Petit-Saint-Bernard est négligé au profit du Mont-Cenis où Charlemagne fait construire le monastère de la Novalaise. Par contre, le Grand-Saint-Bernard devient la route obligée pour aller à Aix-la-Chapelle ; un monastère est installé à la fin du VIIIe siècle à Bourg-Saint-Pierre, remplacé vers 1050 par l’hospice actuellement en fonction au col même. La Maison de Savoie préférera aussi le Mont-Cenis qui était plus bas et plus accessible (2083 m.) et qui raccourcissait la distance entre Chambéry et Turin. Quant aux Lombards, ils préféreront bientôt le Simplon (2008 m.) pour rejoindre le Valais, le Jura et la Champagne, et le Saint-Gothard (2112 m.) pour les pays germaniques. À partir du XIVe siècle, cela provoque donc une décadence du Val d’Aoste par le progressif affaiblissement de ses cols. En 1780, 62 tonnes de marchandises passent par le Grand-Saint-Bernard, 24 tonnes par le Petit-Saint-Bernard et 1570 tonnes par le Mont-Cenis. De plus, les Savoie perdent le Valais au XVe siècle et se gardent donc bien de favoriser le Grand-Saint-Bernard. En mai 1800, Napoléon passera par le Grand-Saint-Bernard uniquement pour tromper les Autrichiens qui l’attendent ailleurs. Le duché d’Aoste est devenu un cul-de-sac, une impasse.

Dans le Haut Moyen-Âge, les noms de villages en « Saint » apparaissent peu à peu, témoignant de la christianisation, mais les Chartreux et les Bénédictins se maintinrent peu, et l’expansion monastique se fit seulement le long des routes. Les premiers évêques furent saint Gratus et saint Joconde, au Ve siècle, puis saint Ours au VIIe siècle, prêtre d’Aoste.

Au XIIIe siècle, il y eut une pénétration alémanique venue du Valais qui laissa des îlots germaniques autour de Gressoney, qui garde encore aujourd’hui un dialecte germanique, au milieu d’une région francophone (à l’exception de Gaby qui reste d’expression française).

La région est dominée par une féodalité dont témoignent les nombreux châteaux, et sur laquelle les Savoie doivent peu à peu conquérir la domination, tout en respectant les traditions d’indépendance de la région : ce n’est qu’en 1191 que les comtes de Savoie obtinrent le contrôle de la ville d’Aoste, en signant la « Charte des Franchises » qui détermine les devoirs des citoyens envers le pouvoir central et libèrent les habitants d’Aoste de la soumission aux vassaux valdotains et du paiement des gabelles ordinaires. Cette charte est un document fondamental dans l’histoire valdotaine, qui reconnaît son autonomie. La charte fut renouvelée en 1253 « pour l’utilité, l’honneur et la liberté de la ville d’Aoste et de la vallée d’Aoste ».

Ce sont ces grandes familles féodales qui firent la fortune du Val d’Aoste et l’enrichirent de châteaux et d’oeuvres d’art : les Vallaise, les d’Avise, les Bard ; les enseignes des 22 familles nobles du Val d’Aosta sont peintes dans le salon de la Tour de la Villa de Gressan ; la principale famille est la Maison de Challant qui renonce à son titre en 1295 au profit de la Maison de Savoie qui dominera dès lors sans interruption, et dont les dirigeants s’arrogent le titre de « duc d’Aoste » à partir du comte Édouard le libéral (1284-1323-1329) qui transforme le fief d’Aoste en duché et lui accorde une large autonomie ; les « baillis » représentent le comte de Savoie. Mais les nobles d’Aoste, privés de leur pouvoir local, émigrent dans leurs terres qu’ils transforment en domaines agricoles rentables, construisant des terrasses, déboisant, canalisant les eaux ; ils érigent un grand nombre de châteaux, de places fortes, de tours de défense (châteaux d’Ussel, Fénis, Aymaviles, Verrès, Issogne...).

Charte des Franchises (1191)

« Moi, Thomas, comte de Maurienne et Marquis d’Italie, voyant et reconnaissant les calamités survenues, comme l’oppression et les autres outrages commis, je restitue la liberté à la ville d’Aoste avec ses faubourgs, j’agis ainsi sur le conseil de l’évêque Valbert et de mes barons ... de sorte que jamais plus à l’avenir ni moi ni mes successeurs ne toucherons nous mêmes ni nos officiers les tailles et contributions qui ne seraient pas librement consenties ».

4 - La période moderne : décadence et renaissance

En 1416, la Vallée devient un duché qui instaure ses propres organes de gouvernement, accentuant ainsi son individualité : la « Curia ambulatoria », tribunal itinérant, et la « Cour des connaissances », tribunal permanent autonome qui faisait appliquer le « Coutumier », recueil des 4262 articles de loi de la Vallée imprimé en 1588 à Chambéry, et « l’Assemblée Générale des Trois-États » (noblesse, clergé et peuple) qui fut un organisme efficace. La dignité de « Gouverneur et Lieutenant du duché d’Aoste » est instituée en 1496, et Pierre Du Bois commence à écrire la « Chronique de la maison de Challant ».

De 1536 à 1559, François Ier occupe les États de Savoie, sauf la Vallée d’Aoste et le comté de Nice ; la Réforme avait triomphé à Genève et les Suisses avaient conquis le Valais : les Valdotains avaient donc le choix de devenir protestants ou de rester catholiques. Le 28 février 1536, l’Assemblée générale des Trois États confirme alors la « Charte des Franchises », décidant de rester catholique et de respecter le pacte de fidélité aux Savoie ; elle institue aussi le Conseil des Commis, exécutif de 24 membres plus le Secrétaire, qui assume tous les pouvoirs dans la Vallée d’Aoste, organise une armée, s’occupe de la défense du territoire, de l’entretien des routes et des châteaux, punit la contrebande, etc. Il construit un Hôtel des Monnaies (1549), et signe en 1537 un Traité de Paix avec le roi de France, ce qui lui évite l’invasion. Le 22 septembre 1561, le duc Emmanuel-Philibert signe l’édit de Rivoli qui déclare le français langue officielle de la Vallée en remplacement du latin : « … savoir faisons que ayant toujours et de tout temps été la langue française en notre pays d’Aoste plus commune et générale que point d’autre ; et ayant le peuple, et sujets dudit Pays averti et accoutumé de parler la dite langue plus aisément que nulle autre, aurions entendu que, nonobstant nos dits statuts et ordonnances… disons et déclarons notre vouloir et délibération être résolument que audit Pays et Duché d’Aoste, nulle personne quelle que ce soit ait à user tant es procédure des procès et actes de justice, que à coucher contrats, instruments, enquestes ou autres semblables choses d’autre langue que la française… ».

Le Val d’Aoste fut donc pour un temps autonome, sous la juridiction formelle des ducs de Savoie : en 1580, Emmanuel Philibert, dans une Lettre patente, définit le Val d’Aoste comme « une province séparée qui ne dépend de nos autres provinces deçà ni delà les monts, et qui a ses lois et impositions à part ».

Mais le duché puis monarchie de Savoie se centralise de plus en plus sur Turin, privilégiant la voie entre Chambéry, l’ancienne capitale, et Turin, capitale depuis 1563. De plus, la peste de 1630 tue les deux tiers des habitants (environ 70.000 personnes sur 105.000) ; les invasions françaises de 1691 et 1704-1706 affaiblissent encore la province, qui devient essentiellement agricole, mais connaît le développement d’une bourgeoisie (notaires, fonctionnaires savoyards) nécessaire à la gestion de la région et qui s’installe dans des constructions en pierre caractéristiques. En 1777, la pomme de terre est plantée pour la première fois à Châtillon. Les « Royales Constitutions » du 24 novembre 1770 du roi Charles-Emmanuel III abolissent la législation valdotaine, ses libertés, l’Assemblée des Trois États ; le Conseil des Commis est monopolisé par les grandes familles et devient consultatif, ses deux derniers membres meurent en 1859. L’Église catholique, traditionaliste et réactionnaire, mais qui défend l’autonomie, s’oppose à ces mesures, mais en vain. Le duché d’Aoste réclamait que l’État s’occupe plus de lui. En 1764, il obtient la décision de réaliser la « Mongiovetta », la route de Montjovet, achevée en 1771 par le roi Charles-Emmanuel III qui facilitait le passage du Piémont au Val d’Aoste. On construit les ponts de Châtillon et d’Aoste en 1772 et 1776. Le chemin de fer de Turin à Aoste est inauguré en 1886. Mais la Région resta pourtant isolée et en perte démographique par l’émigration.

Pendant la Révolution française, le Val d’Aoste est occupé en 1798 puis annexé à la France en 1802. Le 20 mai 1800, Napoléon passe le Grand-Saint-Bernard avec ses troupes, 50.011 hommes, 10.377 chevaux, 750 mulets, 76 pièces d’artillerie, 49 traîneaux et 103 voitures ; l’hospice du col dut fournir 21.724 bouteilles de vin, 3498 livres de fromage, 749 livres de sel, 400 livres de riz, 500 livres de pain, 1758 livres de viande et 500 couvertures, pour une valeur de 40.000 francs qui ne furent partiellement remboursés (18.000 francs) qu’en 1805 ! La traversée dura 10 jours. Napoléon affronta ensuite le fort de Bard défendu par 400 soldats autrichiens qui résistèrent du 19 mai au 1er juin avant de capituler, puis il gagna la bataille de Marengo et fit raser le fort de Bard qui ne sera reconstruit qu’en 1830-1838.

Le Val d’Aoste est restitué au royaume de Sardaigne en 1814, puis intégré dans le nouveau royaume d’Italie en 1861 ; il subit avec peine le rattachement de la Savoie à la France en 1860, car les deux régions avaient des racines économiques communes profondes : pas moins de neuf cols secondaires permettaient de passer en Savoie, dont le col de la Seigne (2516 m.), le col de Rhêmes (3417 m.), le col du Nivolet (2612 m.), le col du Mont (2639 m.), le col du Géant (3365 m.) dont les pistes étaient assez bonnes pour le passage du bétail dont le commerce était important (mulets savoyards, brebis et vaches valdotaines).

En 1861, les lois et la langue italienne sont imposées à toute l’Italie, sans adaptations régionales, ce qui provoque une importante émigration d’environ 20% de la population valdotaine (20.000 personnes) vers la France et la Suisse Romande. La langue italienne est imposée d’abord à l’École Normale d’Instituteurs d’Aoste en 1873, puis au Collège Saint-Bénin, qui forme l’élite valdotaine, en 1888. On utilise l’italien dans la fonction publique et dans les tribunaux à partir de 1881 : le jeune État entendait parfaire l’unité linguistique de la nouvelle Italie et cela mettait en crise la spécificité culturelle de la Vallée d’Aoste. Le service militaire dans d’autres régions, l’arrivée de fonctionnaires italiens, la présence de plus en plus forte de touristes étrangers, tout cela contribua à répandre l’usage de l’Italien. Après l’Unité, la métallurgie et les mines entrent en crise : 76,9% des habitants travaillent dans l’agriculture, 11,6% dans l’industrie et 11,5% dans le tertiaire ; malgré de grands efforts (augmentation de production de « fontina », culture de la Reinette du Canada, ouverture d’écoles d’agriculture...), l’agriculture décline aussi (oïdium et phylloxéra de la vigne, rendement laitier médiocre, crues de la Doire...). Le rattachement de la Savoie à la France, qui crée une barrière douanière, contribue à l’affaiblissement de la Vallée. Les cols du Petit et du Grand-Saint-Bernard ne sont plus carrossables et les routes sont dans un très mauvais état.

L’isolement commença à être rompu par la création en 1886 de la ligne de chemin de fer d’Ivrée à Aoste. Mais l’émigration valdotaine continue inexorablement : en 1911, le Val d’Aoste est moins peuplé qu’en 1848 (80.860 habitants en 1911) ; l’émigration temporaire ou définitive a beaucoup augmenté : les Valdotains voient leur avenir à l’étranger (Savoie, Suisse romande). La richesse hydroélectrique va favoriser l’industrialisation : Aoste est la première ville électrifiée avec Milan en 1885 ; la sidérurgie (Cogne), le textile, la chimie (engrais) se développent, mais surtout, le Val d’Aoste exporte de l’électricité dans les autres régions. En 1961, l’industrie absorbe 43,9% de la population active, tandis que l’agriculture descend à 26,7%. Le tourisme contribuera bientôt à une révolution économique.

La première guerre mondiale coûta 1500 morts à la région (2% de sa population), mais contribua à une légère reprise économique grâce à sa production métallurgique utile aux armées. L’opposition entre socialistes et catholiques fut effacée au profit d’un antifascisme lié moins à des raisons idéologiques qu’à l’hostilité à un pouvoir d’État dictatorial qui attaquait l’identité régionale : le fascisme intégra la Vallée dans la province du Piémont, interdit le français (arrêtés royaux de 1925), autorisa le « patois », et italianisa les noms français. Le mouvement de Résistance s’organisa et fut important en Val d’Aoste (Ligue Valdotaine du Dr Anselme Réan, avec Emile Chanoux qui fut arrêté par la milice fasciste et mourut en prison le 19 mai 1944, suite aux tortures infligées par les nazi-fascistes) ; la Ligue élabora des projets d’Italie fédérale et républicaine pour l’après-fascisme. Certains (une majorité ?) auraient souhaité un rattachement à la France, mais on évita un plébiscite qui leur aurait sans doute donné la majorité ; quelques-uns souhaitaient un petit État indépendant ; d’autres prônaient une Italie fédérale ; enfin un courant, animé par Federico Chabod et Alessandro Passerin d’Entrèves proposaient un statut particulier dans le cadre d’une Italie républicaine unifiée : ce furent ceux-là qui l’emportèrent.

En 1943, Emile Chanoux et Emilio Page demandèrent le retour à l’autonomie ; en 1944, l’évêque et le Comité de Libération Régional élaborèrent les premiers projets d’un statut autonome qui fut adopté le 7 novembre 1945 : l’Italie républicaine, par la loi du 26 février 1948, allait reconnaître l’autonomie de la Région et accorder des facilités économiques et fiscales à la plus petite des régions italiennes, en particulier la libre disposition par la Région de toutes les eaux publiques. Un premier conseil régional provisoire de 25 membres se réunit dès janvier 1946 et élit comme président Federico Chabod. Le Parlement actuel de 35 membres a un Président, qui est aussi préfet et chef de la police, assisté de 7 adjoints qui gèrent chacun des secteurs de l’économie et de la vie civile.

5 - Les caractères originaux de la Vallée d’Aoste

a) L’attachement à la France et la tradition linguistique française

On a vu que la frontière géographique des Alpes ne correspondait pas à la frontière de la langue. C’est un phénomène que l’on connaît ailleurs, dans les Pyrénées avec le basque et le catalan, dans le Haut-Adige avec l’allemand. Dans le Val d’Aoste, les vallées de la Doire Baltée, et les hautes vallées du Piémont sont de langue française, tandis que la vallée de la Roya, qui est en territoire français est de tradition linguistique piémontaise. Bernard Janin a publié une carte significative, qui souligne combien la Lys et le village de Pont-Saint-Martin constituent une véritable frontière linguistique (p. 141).

Depuis Auguste, les Burgondes, les Mérovingiens, les Carolingiens, la Maison de Savoie, il y a une unité entre la Savoie et le Val d’Aoste qui est un élément essentiel du pouvoir politique : « Le Val d’Aoste a été l’atout initial et, jusqu’au XIIIe siècle, l’atout principal de cette puissance qui permit aux comtes de Savoie de devenir « portiers des Alpes » » (Bernard Janin, p. 143). La région se trouve donc historiquement attirée par l’ouest des Alpes. Les historiens soulignent aussi combien les liens ecclésiastiques entre la Savoie et le Val d’Aoste sont étroits, alors que se fait une rupture avec le Valais.

À partir du roman, hérité du latin parlé, se développe peu à peu la langue d’oïl au nord de la France, la langue d’oc dans le Sud, et, entre les deux, le franco-provençal auquel se rattachent les « patois » parlés en Val d’Aoste, mais aussi dans le nord-Dauphiné, le sud de la Franche-Comté et la Savoie ; le dialecte d’oïl de la région parisienne s’étend avec la monarchie capétienne et l’emporte sur tous les autres dialectes. La cour du comté de Savoie parle le français dès le XIIIe siècle ; le clergé contribue à diffuser le latin dans le peuple, et on a vu qu’en 1561, Emmanuel-Philibert décrète que le français sera la langue officielle du Val d’Aoste, remplaçant le latin, s’inspirant de l’édit de Villers-Cotterets publié par François Ier en 1539. Le Coutumier valdotain de 1588 est rédigé en parfait français.

Aujourd’hui, le titre VI du Statut (langue et système éducatif) déclare : « Art. 38 : En Vallée d’Aoste la langue française et la langue italienne sont sur un plan d’égalité. Les actes publics peuvent être rédigés dans l’une ou dans l’autre langue, à l’exception des actes de l’autorité judiciaire, qui sont établis en italien. En Vallée d’Aoste les administrations de l’État recrutent, autant que possible, des fonctionnaires originaires de la région ou connaissant le français. Art. 39 : Dans les écoles de tout ordre et degré qui dépendent de la Région, un nombre d’heures égal à celui qui est consacré à l’enseignement de l’italien est réservé, chaque semaine, à l’enseignement du français. Certaines matières peuvent être enseignées en français. »

Il y a une tradition poétique de patois valdotain, le franco-provençal. Un des premiers poètes à l’écrire est Jean-Baptiste Cerlogne (1826-1910), auteur de poésies, d’une Grammaire et d’une histoire de la langue valdotaine (Cf texte ci-dessous).

La bataille di vatse a Vertozan (Jean-Baptiste Cerlogne, 1889)

Version originale

Un bò dzor de jeuillet, lo dzor de la Ravenna,

De Veulla dze m’en parto a ‘arba di matin,

In porten aprë mè : salan, pan blan, fontenna,

E tsecca de ci ellier que se feit din la tenna

Pe me bletti lo pot lon de mon tsemin

A Saint-Pierre dzi prei lo tseminque meinàve

Su di coutë de Vertozan

Dzà pe Saint-Nicolas lo mondo s’apprestave

come cen se feit tseut le-s-an

Lé, qui d’un coutë crie et qui de l’âtro braille

Hoé ! hoé !, parten-nà, le-s-ami ?

Di vtse se vat fére euna groussa bataille ;

Maque degadzen-nò, l’est l’aoura de parti.

Français

La bataille de vaches à Vertozan

Un beau jour de juillet, le jour de la Revine,

je pars d’Aoste à l’aube du matin,

en portant avec moi : salé, pain blanc, fontine,

et un peu de ce jus qui se fait dans la tine,

pour me mouiller les lèvres le long de mon chemin.

À Saint-Pierre j’ai pris le sentier qui portait

là-haut du côté de Vertozan.

Déjà à Saint-Nicolas les gens se préparent

comme on a l’habitude de le faire chaque année.

Là, qui d’un côté appelle et qui de l’autre crie

Hoé ! hoé !, nous partons, les amis ?

Il se prépare une grande bataille de vaches ;

Allons, dépêchons-nous, c’est l’heure de partir.

Italien

La Battaglia di mucche a Vertozan

Un bel giorno di luglio, il giorno della Revenna,

Da Aosta parto alle prime luci del mattino,

Portando con me : salame, pane bianco, fontina,

E un po’ di quel succo che si fa nel tino,

Per bagnarmi le labbra lungo il mio cammino.

A Saint-Pierre ho preso il sentiero che portava

Su alla volta di Vertozan.

Già a Saint-Nicolas la gente si preparava

Come si usa fare tutti gli anni.

Lì, chi da una parte chiama e chi dall’altra grida

Hoé ! hoé !, partiamo, amici ?

Si prepara una grande battaglia di mucche ;

Sù sbrighiamoci, è l’ora di partire.

b) La tradition de l’autonomisme valdotain

On a vu que dès 1191, le Val d’Aoste avait obtenu une Charte des Franchises, accordée par le comte Thomas Ier ; elle était la reconnaissance de privilèges anciens qui limitaient le droit des souverains piémontais, et qui resta en vigueur jusqu’au XVIIIe siècle. De libres institutions, comme le Conseil des Commis, conservaient cette autonomie. L’isolement dans lequel se trouve le Val d’Aoste à partir du XIIIe siècle du fait de la décadence du col du Petit-Saint-Bernard, renforce ce sens de l’autonomie. Lorsque l’État savoyard se centralise au XVIIIe siècle et que les Assemblées locales perdent leur pouvoir, les Valdotains ont déjà pris l’habitude de se gérer eux-mêmes, avec le sentiment de former une « petite patrie », expression employée par J.-B. de Tillier (1678-1744), secrétaire des États du duché d’Aoste, dans son Historique de la Vallée d’Aoste (1737), interdit par la censure de la cour de Turin.

Le Val d’Aoste n’est ni en Gaule ni en Italie, disait déjà saint Anselme. La région relève d’une culture particulière, « alpestre », qui a son histoire, sa langue, ses intérêts, ses lois. Les Valdotains exigent donc le respect de leur particularité, de leurs traditions. Toute leur histoire, leur économie vont aussi renforcer des formes de particularisme très fortes, qui comportent aussi des aspects négatifs : la mauvaise hygiène de certaines campagnes, plus humides et où la cohabitation avec les animaux est plus grande, provoque parfois un certain taux de goitres et de crétinisme ; la misère se traduit souvent par un taux d’émigration important, les Valdotains allaient exploiter à l’étranger leurs talents de maçons ou de tailleurs de pierre. La Région a donc un statut particulier de Région autonome ayant un Statut Spécial, que l’on peut consulter sur Internet, www.consiglio.regione.vda.it. Elle est dotée d’un Conseil régional composé de 35 conseillers élus au suffrage universel pour 5 ans, et qui élit son Président responsable envers le Gouvernement de l’État, son Bureau et ses Commissions. Est remis à la Région le patrimoine de l’État, en particulier les forêts, les eaux publiques pour 99 ans, y compris celles qui servent à la production de l’hydroélectricité (mais la création de l’ENEL limita cette disposition), les mines. Le Val d’Aoste « est placé en dehors de la frontière douanière et constitue une zone franche ».

c) Une économie marquée par l’agriculture et l’artisanat, mais qui a peu d’industrie

Le Val d’Aoste a été longtemps une région agricole et minière. Son altitude (87,60% de son territoire est au-dessus de 1200 mètres) et ses fortes pentes (en-dehors du fond de la vallée de la Doire et des conques au fond des vallées), son régime des vents et de pluies, son climat plutôt continental particulièrement sec, ont créé des conditions spécifiques à l’agriculture valdotaine. Comme toutes les agricultures de montagne, elle reste archaïque et traditionnelle dans ses techniques chez les petits agriculteurs ; par ailleurs le tourisme a poussé à une limitation de l’activité agricole en haute montagne : les entreprises agricoles passent de 13.380 en 1961 à 9.180 en 1990. Le patrimoine bovin diminue, mais se stabilise maintenant autour de 45.000 têtes, regroupées dans des troupeaux plus importants, et le secteur du lait et du fromage reste dominant (la « fontina », la tomme appelée « fromadzo », le beurre). L’agriculture reste dominante dans la moyenne montagne où se développent des cultures intensives sur de petites surfaces (vigne et fruits) : le vin est la seconde production régionale venue de plus de 3000 viticulteurs ; les fruits (surtout les pommes, – reinette du Canada, Golden, Starking et espèces nouvelles –, et les poires) qu’un réseau commercial efficace vend directement aux consommateurs locaux (dont les touristes). La présence touristique permet un développement de la framboise, de la fraise et de la myrtille, qui exigent une commercialisation locale immédiate.

Le secteur forestier couvre environ 23% du territoire (résineux, châtaigniers, hêtres, peupliers, chênes) ; les latifoliés (arbres à larges feuilles) sont dominants. Cette économie est aussi marquée par un artisanat actif, un des plus importants d’Italie : dans cette vallée fermée sur elle-même, il fallait produire tout ce qui était nécessaire à la vie quotidienne ; plus récemment, l’Administration Régionale a beaucoup aidé au développement de cette activité (organisation de cours de formation) ; l’artisanat utilise les matériaux locaux : bois, pierre, minerais et fibres végétales et animales. Ses premières réalisations sont les maisons locales caractéristiques, les vases, instruments de vaisselle et poêles en pierre ollaire (serpentine, tendre, facile à travailler et durcissant au feu) qui servait aussi à la création de statuettes, coffrets ou bas-reliefs. Mais la matière la plus travaillée est le bois : noyers, pins, érables, sapins, frênes, hêtres, tilleuls, bouleaux et buis ; on fabrique des « grolle », coupes pour le vin (nom dérivé peut-être de « graal ») de 2 à 12 becs, patrimoine présent dans toutes les familles et que l’on se transmet de génération en génération ; les « grolle » servent aussi à la consommation du café à la valdotaine (Photo ci-contre).

On fabrique aussi des meubles, des sculptures artistiques de moins en moins « naïves » à thème populaire, religieux ou autre, on sculpte des bas-reliefs dans les objets d’usage quotidien (berceaux, tabatières, fourchettes, manches de couteaux, sabots, maintenant ornementaux mais autrefois employés par l’armée). Les artisans du bois produisaient aussi des traîneaux, des paniers, des escaliers, des tonneaux. Dans un autre domaine, les femmes travaillaient la dentelle de lin, surtout à Cogne, dont les motifs étaient traditionnels, tandis qu’à Valgrisenche les tisserands tissaient la laine. Cet artisanat si important et si divers est encouragé par le tourisme, dans des foires abondantes, dont celle de Saint-Ours, connue dans toute l’Europe, qui se déroule les 30 et 31 janvier de chaque année et se double d’une Foire d’été. Par contre, la Vallée d’Aoste est peu industrialisée. Certes, on a connu dès les Salasses (Cf plus haut) les exploitations minières, or, charbon et fer, mais cela représente aujourd’hui peu de choses. La sidérurgie aussi a presque disparu après la crise des années ’80 du XXe siècle. La Région a donc investi dans la haute technologie financée par la Banque de la Vallée d’Aoste, publique à 70%, et dans de petites entreprises, à l’exception des entreprises qui produisent l’énergie hydroélectrique.

d) Culture populaire et traditions

Son isolement a fait que la Région a bien conservé ses traditions culturelles, festives, gastronomiques et les légendes qui caractérisaient la vie populaire dans chaque vallée. La première caractéristique est celle des costumes surtout féminins, par exemple ceux de Cogne (avec leur large jupe noire, leur col de dentelle travaillée au fuseau, leur coiffe noire rigide et leur collier de mariage), ou de Issime (avec leur châle de soie, leur tablier de couleur et leur coiffe de dentelle blanche ornée d’une couronne, la « katuarba »), ou de Ayas avec leur chapeau féminin à large bord. On utilise encore les anciennes méthodes de travail de la laine de brebis pour fabriquer des couvertures, des manteaux, des châles, des sacs. On travaille encore le chanvre à Champorcher, la dentelle au fuseau et le lin à Cogne. Ces costumes sont surtout utilisés aujourd’hui pour les nombreuses fêtes traditionnelles, comme celle qui célèbre le retour des vaches de leur alpage le 29 septembre, jour de la Saint-Michel, qui rappellent les gens par le bruit de leur clochette. On fête aussi la montée en alpage pour la Saint-Bernard le 15 juin, ou la Saint-Médard le 1er juin. Une autre fête est celle de la « Bataille des Reines », combat entre les vaches qui se concurrencent pour la domination du troupeau, en chassant à coups de corne les adversaires hors du champ de combat ; une des plus célèbres est celle de Vertozan chantée par le poète J.-B. Cerlogne (1826-1910) (Cf. Texte plus haut et photo ci-contre).

Les costumes sont le reflet des anciennes traditions de tissage : la dentelle de Cogne, qui aurait été introduite par les religieuses de Cluny au Moyen-Âge, tissage de fil de lin au fuseau dont la technique est aujourd’hui enseignée dans les écoles par la coopérative « Les dentellières ». À Valgrisenche, la coopérative des « Tisserands » a repris et enseigne le tissage de la laine ; à Champorcher, on travaille le chanvre ; à Fontainemore, on fabrique les pantoufles appelées « piun ». Les Valdotains ont conservé la tradition de jeux collectifs, comme celui du Tsan et autres « spor de noutra tera ». Comme dans beaucoup d’autres régions italiennes on joue à la Morra. Pour le 29 juin, la Saint-Pierre-et-Paul, on a l’habitude d’allumer des feux de joie en haut des collines et les feux se répondent d’une colline à l’autre : depuis l’Antiquité, on demandait ainsi la fécondité de la terre, la protection du feu et des maladies, on exorcisait le mal, la pauvreté, la famine. À l’automne, on allumait les fours communaux et on préparait le pain de seigle pour une partie de l’année, et on le marquait d’un signe de croix. Les fêtes religieuses et les processions étaient aussi abondantes pour demander protection sur les fruits de la terre ; certaines ont été abandonnées, mais d’autres subsistent, à Champorcher, à Cogne, à Valgrisenche, à Gignod, à Arpuilles, à Aoste même, le 7 septembre pour la Saint Grato ; la procession mariale la plus importante est celle qui part de Fontainemore pour rejoindre la Vierge Noire d’Oropa dans le Piémont par le col de la Balme (2261 m.) : 12 heures de marche, et retour le lendemain. Pour célébrer le culte des morts, on distribue partout gratuitement des châtaignes grillées. La châtaigne est le fruit le plus important de la Région : on utilisait le bois de l’arbre pour la construction, les bois de vigne et le chauffage, les feuilles pour la litière des animaux et le fruit pour la nourriture des hommes et des animaux. Le carnaval est fêté dans plusieurs communes de la Région, à Verrès (lié à l’histoire de la famille de Challant), au Grand-Saint-Bernard où on se réfère encore au passage de Napoléon, à Pont-Saint-Martin où on illustre la légende du diable qui aurait construit le pont, à Bosses (3 jours de danse et fêtes). Deux personnages sont très connus à Valpelline, « le Toc » et « la Tocca » (le fou et la folle), vieux couple de montagnards qui s’échangent des plaisanteries et des coups de bâton ; ce carnaval existerait depuis le XVe siècle.

Les foires sont un grand marché de l’artisanat, par exemple celle de Saint Ours à Aoste qui remonte à 1206, où on vend les objets en bois, les sabots, les instruments agricoles, les « grolle » et tout ce qui a trait à la culture paysanne, tissus, poêles de pierre ollaire, fer forgé, etc. La Région a conservé aussi les anciennes mesures de capacité ou de surface : une « brenta » de vin correspond à un demi-hectolitre, on mesure le terrain en « quartana » correspondant à 476 m2, et la toile de chanvre était mesurée en « aunes » (0,80 m.). La tradition nous a encore transmis les maisons rurales, adaptées aux climats, à la pente du sol, à la chaleur qui règle l’ouverture des fenêtres. On réalise les recettes de cuisine traditionnelle, le lard d’Arnad (Cf Photo ci-contre), le jambon cru de Bosses, la « motzetta » (viande séchée de chamois, de cerf ou de sanglier), la « teuteun » (mamelle de bovin préparée en saumure) ou évidemment la « fontina » et la tomme ; on mange toujours la « seuppa valpelleunentse » et la « seupetta di Cogne », à base de pain sec imbibé de bouillon et enrichi de « fontina », de fromage filant et de choux ou de riz, plats typiques d’une région pauvre et rustique. Les gâteaux sont simples, à base de fruits, les « tuiles » à base d’amandes, de noisettes, de sucre et de blanc d’œuf, ou le « blanc manger », une crème à la vanille venue de Savoie et le « fiandolem », un zabaione au rhum ou le « brochat », crème de lait, de vin et de sucre, où on trempe le pain de seigle. Les vins DOC sont abondants : blanc de Morgex, Torrette (rouge sec de la zone d’Aoste), Nus rouge (qui aurait été apprécié par Ponce Pilate), Chambave rouge muscat, rouge sec d’Arnad au goût de vanille, le rouge de Donnas (comparable au Barolo, sec et velouté), l’Enfer d’Arvier, rouge alpestre de grande valeur, le « fumin », la « Premetta », rosé naturel très sec, et beaucoup d’autres cépages.

Enfin l’habitude s’est conservée de planter devant la maison du maire de chaque village la « pianta dou sentecco », un tronc de mélèze portant le drapeau italien, signe de l’aspiration permanente à l’autonomie.

e) Enfin, la région a une vocation de tourisme montagnard

Depuis la fin du XVIIe siècle, les eaux thermales ont attiré des visiteurs, celles de Pré-Saint-Didier et de Courmayeur. On allait « aux eaux » et le XIXe siècle organise des stations thermales. Au XVIIIe siècle, on découvre la montagne. L’universitaire Genevois Horace Benedict De Saussure (1740-1799), après Jacques Balmat (1762-1834) et Michel Paccard (1757-1827) en 1786, fait l’ascension du Mont Blanc à partir de Chamonix en 1787, accompagné de Balmat et aidé par Marc Théodore Bourrit (1739-1819). En 1811, l’écrivain et soldat Xavier de Maistre (1763-1852), chambérien émigré à Aoste, publie Le Lépreux de la cité d’Aoste (Texte accessible sur Google), qui fait mieux connaître les montagnes de la Vallée d’Aoste. Beaucoup de voyageurs anglais fréquentent la vallée, entraînant des émules locaux, Georges Carrel, Balthazar Chamonin, l’abbé Amé Gorret (1836-1907) surnommé « l’ours de la montagne », qui encouragent l’alpinisme. La profession de guide fait son apparition. En 1863, l’ascension du Mont Blanc à partir de Courmayeur fait connaître le Val d’Aoste. Le Cervin est conquis en 1865 par Edward Whymper (1840-1911) du côté suisse et par Jean Antoine Carrel (1829-1890. Photo ci-contre), surnommé « Le Bersaglier », par la Crête du Lion. La section valdotaine du Club Alpin Italien (créé en 1863 à Turin) se constitue en 1866. La famille royale, Victor-Emmanuel II et Humbert I, puis Victor-Emmanuel III développent les chasses royales dans le Val d’Aoste, ce qui contribue au développement des pistes et des routes. Depuis 1821, les rois de Sardaigne avaient le monopole de la chasse au bouquetin ; le développement de ces chasses royales fut la création en 1922 du Parc National du Grand Paradis qui prenait la suite de la Réserve Royale créée en 1856 pour protéger les bouquetins. Après 1886, l’ouverture de la voie ferrée permet le développement du thermalisme à Saint-Vincent. On développe les routes, pour raison touristique (Petit-Saint-Bernard) ou industrielle (vallée de Cogne), mais certaines vallées latérales ne sont desservies par une route qu’à partir des années 1950. Les télégraphes, les téléphériques, les stations touristiques, les hôtels, les remontées mécaniques se multiplient progressivement. La fréquentation touristique double entre 1958 et 1966. C’est un tourisme essentiellement montagnard, concentré surtout en Haute montagne.

Et puis il faut insister sur le changement qui sera opéré par l’ouverture des deux grands tunnels routiers qui débouchent dans la Vallée d’Aoste, liée à la primauté de la circulation routière et de l’automobile. Mais le tunnel du Mont Blanc avait été demandé par Horace Bénédict de Saussure dès 1787 et par une pétition envoyée par Courmayeur en 1814. Le creusement de tunnels ferroviaires eut été trop compliqué et coûteux. Ici les Alpes sont plus hautes, mais, de chaque côté, les vallées sont basses et rapprochées : Martigny est à 476 m., Chamonix à 1037, Courmayeur à 1228 m. Les distances sont réduites à 11,6 kms pour le Mont Blanc, et 5,8 kms pour le Grand-Saint-Bernard qui est plus élevé (1915 m. à Bourg-Saint-Pierre et 1875 m. au-dessus de Saint-Rhémy). Les tunnels ont un grand rôle touristique, mais aussi une fonction commerciale importante, surtout le Mont Blanc. L’incendie survenu dans le tunnel du Mont Blanc du 24 au 26 mars 1999 a conduit à la fermeture du tunnel pendant trois ans et à la restauration de sa sécurité.

Tunnel du Mt Blanc côté italien - Tunnel du Mt Blanc côté français - Restaurant valdotain - à Cogne, une femme travaille la dentelle

Bibliographie sommaire

Vous pouvez d’abord vous informer sur Internet, en tapant sur Google « Valle d’Aosta », où vous aurez aussitôt les sites officiels de la Région ; vous pouvez aussi vous référer à « Storia della Valle d’Aosta », ou à « Union Valdotaine » (en particulier de Paris). Vous y trouverez aussi d’abondantes bibliographies. Vous pouvez aussi taper le nom de chaque commune ou localité, ou le nom de chaque personnage (de l’histoire, de l’alpinisme, etc.) et vous obtiendrez plus de détails concrets sur le personnage ou sur le lieu. Le site « Cucina della Valle d’Aosta » vous donnera des éléments d’histoire et des recettes ... Sur les noms de lieux en rapport avec les légendes, voir sur Internet : « Toponymie rurale et mémoire narrative (http://rives.revues.org/) » ... et puis, soyez curieux (et critiques : il y a souvent beaucoup d’approximations, sinon d’erreurs, sur les sites Internet ... ou beaucoup de commerce !). Et surtout, lisez, rien ne remplace un bon livre, par exemple :

- – Bernard JANIN, Une région alpine originale. La Vallée d’Aoste, tradition et renouveau, Musumeci, Aoste, 1980, 684 pages. C’est un des meilleurs livres parus en français, il traite de la nature, de l’histoire, de l’économie, du statut juridique. Il comporte une abondante bibliographie, malheureusement à jour en 1979. Il a de nombreuses photos explicatives, la plupart en noir et blanc.

- – Guide d’Italia De Agostini, Valle d’Aosta, Istituto geografico De Agostini, Novara, 1998, 360 pages. C’est un excellent guide touristique, précis, comportant beaucoup d’informations historiques et culturelles. Il est agrémenté de nombreuses photos. À compléter par :

- – Touring Club Italiano, Torino e Valle d’Aosta, La Biblioteca di Repubblica, 2005, 752 pages, dont les pages 403-752 sont consacrées au Val d’Aoste. Ces guides du Touring Club sont généralement les meilleures sources d’information que l’on puisse trouver sur chaque région d’Italie. C’est le cas ici. Il comporte 5 pages de bibliographie, de nombreux index et des cartes ou plans de châteaux ou d’églises, mais aucune photo.

- – Maria Sole Bionaz, Vallée d’Aoste, Passepartout, Le Château, Aoste, 2005, 128 pages. Petit guide en français, avec une brève histoire synthétique bien faite, et quelques éléments de guide dans chaque vallée. Pas de bibliographie et de petites photos bien choisies.

- – AA.VV., Scoprire la Valle d’Aosta, Cultura, storia, arte, geografia, economia, natura e tradizioni di una regione crocevia, Musumeci, Aosta, 1992, 112 pages, grand format. Le livre répond bien à son sous-titre, il aborde de façon sérieuse tous les arguments cités. Beaucoup de bonnes photographies. Pas de bibliographie.

- – Maria Vassallo et collaborateurs, Châtillon, petite ville industrielle, Hever Edizioni, Ivrea, 2010, 216 pages. Photos, bibliographie. Une bonne histoire de la vie à Châtillon aux XIXe et XXe siècles.

- – Enfin on n’oubliera pas le Cartoville du Val d’Aoste (Val d’Aoste, CartoGallimard, Gallimard Loisirs, Janvier 2007, Le Val d’Aoste en 7 cartes et renseignements touristiques précis) (8,50€).

Sur des sujets particuliers, on peut voir entre autres, à titre d’exemple :

- Sur l’alpinisme :

- – Mirella Tanderini et Michael Shandrick, Le Duc des Abruzzes, gentleman explorateur, Éditions Guérin, Chamonix, 2009, traduit de l’italien par Nelly Rubion, 280 pages. Photos, bibliographies. Une vie de Louis-Amédée de Savoie, duc des Abruzzes (1873-1933).

- – Edward Whymper, Escalades dans les Alpes, Hoëbeke, Paris, 1994, 216 pages, le premier vainqueur du Mont Blanc (1840-1911).

- – Le magazine Montagnes consacre une partie de son numéro 345, d’août-septembre 2009, aux guides du Val d’Aoste, à la Région et à Émile Rey (1846-1895).

- Sur les jeux et fêtes, la poésie :

- – Riccardo Savoye, Le jeu du Tsan, passé, présent et futur, Arti Grafiche L. Duc, 2006, 192 pages présentées par l’Association Valdotaine Tsan. Histoire et vie actuelle des équipes de Tsan, jeu typique du Val d’Aoste.

- – Giustino Gerbelle (a cura di), Reines de noutra tera, Association Régionale Eleveurs Valdotains (AREV), Aoste, 2005. Photos. Histoire de la bataille de reines, une fête du Val d’Aoste.

- – Patrizia Lino, Le parole de mon voyadzo, Le parole del mio viaggio, Le Château, 2010, 256 pages, recueil de poésies en « patois » traduites en italien.