Storia dei popoli d’Italia e canzone - 2° partie suite 3

II. - La féodalité s’installe, et subsiste même dans le modèle communal

(La feodalità si stabilisce e rriane anche nel modello comunale)

L’Italie a donc connu une période où s’est développée une économie féodale, entre le VIIIe et le XIe siècle, en commençant par les Longobards, mais surtout après

l’éclatement de l’empire carolingien. Qu’est-ce que la féodalité ? Ruggiero Romano (1923-2002) a très bien résumé cette

question 11. Il en définit trois caractéristiques :

* Un bénéfice (il beneficio) : la concession à usage précaire (sans propriété) d’un bien, une terre, un droit, une fonction, et

cela existait déjà dans le bas-empire romain. Mais ce qui est nouveau, c’est que celui qui reçoit le bénéfice devient le «

vassus », le vassal, du gaulois « uassos » devenu en latin médiéval « vassus » = « serviteur », puis « homme en arme »,

qui donne « vassal » comme adjectif puis comme substantif dans le sens de « noble dépendant d’un seigneur dont il tient un

« fief » (il fèudo) », mot d’origine discutée, probablement germanique venu par les Longobards. La nouveauté du vassal est

qu’il est solennellement « investi » dans une cérémonie au cours de laquelle le seigneur le touche ave un symbole de son

autorité (son sceptre par exemple), c’était ce qu’on appelait « l’inféodation ». Le vassal est le « feudataire » (il feudatario).

* Cela obligeait le vassal à la fidélité au seigneur (senior, dominus), principe de vassalité (il vassallaggio), éthique et

religieux plus que juridique, un vassal peut par exemple divorcer si sa femme ne veut pas le suivre lorsqu’il doit

accompagner le seigneur à la guerre. La nature de « l’hommage » (l’omaggio) peut être différente. Le vassal peut aussi

concéder une partie de son bien à un sous-vassal appelé « vavasseur » (il valvassore), qui s’engage à son tour à lui prêter

fidélité, et cela va peu à peu désagréger l’autorité du seigneur. Car le vavasseur peut à son tour diviser son bien en le

remettant, dans les mêmes conditions, à un arrière-vassal (il valvassino) qui n’a pas les mêmes droits juridictionnels.

* D’autant plus que le bénéficiaire dispose d’une immunité, par laquelle le seigneur renonce à son propre droit de justice et

de fiscalité. Ainsi le feudataire peut empêcher des fonctionnaires du seigneur d’inspecter son territoire ; c’est une véritable

capitulation du pouvoir central devant les droits du feudataire, alors que l’hommage féodal visait à renforcer le contrôle du roi

ou de l’empereur sur tous ses sujets à travers cette pyramide féodale. Bientôt, vue la faiblesse des héritiers de

Charlemagne, la société féodale est conduite à la multiplication des duchés, des comtés (comes, comitis), des grands

seigneurs qui se rendent indépendants de l’empereur, et ce sera souvent le conflit entre eux. (Voir :

www.herodote.net/histoire).

Ainsi on peut dire qu’il n’y a pas de féodalité « pure », mais qu’il y eut dès l’origine une corruption du principe et que ce qui

prévalut, ce fut l’usage (la consuetudine). Or les usages étaient multiples selon les régions féodalisées, de la Marche du Frioul au

Marquisat d’Ivrée, du Marquisat de Toscane au Duché de Bénévent, chaque région étant elle-même divisée en plusieurs petits

Marquisats dominés par autant de dynasties : la fragmentation se développe dans le tissu féodal, et deux juridictions s’y affrontent, le

droit franc et le droit lombard. Le premier, qui s’affirme dans l’Italie méridionale et en Sicile, établissait que le patrimoine n’est

transmissible qu’à l’aîné des fils et il est indivisible ; le second, dominant dans l’Italie du centre et du nord, dit au contraire que le

patrimoine est divisible entre les enfants. Cela explique la permanence des fiefs en Italie du Sud et la fragmentation en Italie centrale et

septentrionale, qui se traduit par un développement du particularisme provincial du centre et du nord, une sorte d’anarchie, qui va à

l’encontre de ce grand projet impérial où les féodaux devaient former une courroie de transmission entre le sommet de la

pyramide de l’État et l’ensemble du peuple, et ce faisant assurer l’unité générale, la justice et la paix. Seul Frédéric II (ci-contre

Frédéric II et son faucon, image de son De arte venandi cum avibus) tentera d’imposer cette vision de l’État à ses féodaux, avec cet idéal

de justice et de paix, qui incluait aussi l’utilisation de la force militaire et une violence parfois immense. Après lui, on retrouva cette

situation où les féodaux rivalisaient, s’accordaient, se combattaient, selon les moments historiques. L’anarchie fut la même dans

l‘aristocratie religieuse : les évêques des villes et les abbés des monastères se comportent de plus en plus comme n’importe quel

seigneur féodal laïque.

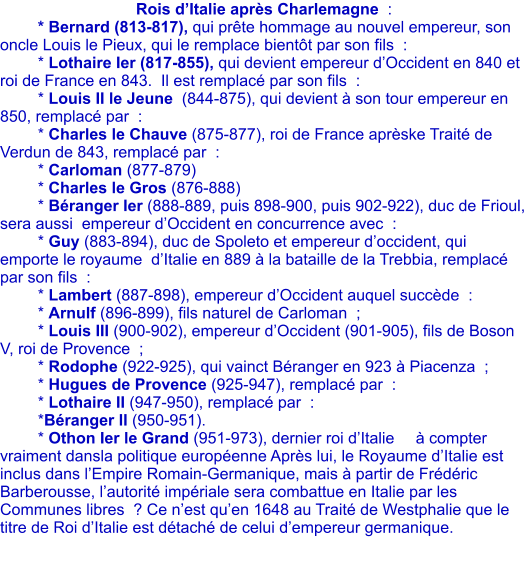

Cela va conduire à l’élection par les féodaux d’un roi d’Italie toujours plus faible face à leur importance économique et sociale. La liste

des rois d’Italie entre 813 et 973 (voir ci-dessous) manifeste très bien cette faiblesse face aux féodaux qui les élisent ; Hugues de

Provence sera un des rares à résister un peu à la pression des Grands. Puis la dynastie des Othons s’opposa à la grande féodalité au

profit des évêques et des feudataires mineurs. Et plus tard, c’est Arduin (965-1014), le marquis de la Marche d’Ivrée, qui fut élu roi

d’Italie par la grande féodalité laïque contre l’empereur germanique Henri II de Saxe (976-1014-1024), mais il dut se retirer quand Henri descendit en Italie en 1004 puis

en 1013. Ce sont des exemples de cette anarchie qui règne alors en Italie, et qui, de la

même façon, influence l’élection des papes romains.

L’accentuation de l’anarchie contribua peu à peu à affaiblir les Grands au profit des

petits feudataires et des évêques, à qui les Souverains concèdent de plus en plus de

privilèges pour affaiblir les Grands féodaux. La féodalité ne disparaît pas, mais elle

change de forme, et sombre dans un désordre incroyable d’alliances, puis de conflit

entre évêques, rois d’Italie, empereur, pape, comtes, bourgeoisie, etc. Et de là sort

souvent l‘apparition des premières Communes libres, comme à Milan (Voir dans le

texte de Romano l’histoire des conflits entre le roi Conrad II et l’évêque de Milan

Ariberto (970-1018-1045). C’est souvent dans les interstices de l’histoire que se

forgent des éléments nouveaux. En effet la bourgeoisie prend de l’ampleur, et le «

modèle communal » se crée peu à peu. Celui-ci n’investit cependant qu’une partie

des villes italiennes : de 200 à 300 villes forment des communes à la fin du XIIe siècle,

mais au moins 80% de la population vit dans les campagnes, atteignant au total 6,5

millions de personnes en 1100 et 11 millions en 1300. Et dans toutes les communes qui

se forment (Pise en 1081, Asti en 1095, Milan en 1097, Arezzo en 1098, Gênes en

1099, etc.), le gouvernement est certes autonome et constitué dans une sorte de

démocratie, mais il faut comprendre aussi que le lien reste fort avec la féodalité qui

s’est infiltrée dans la commune et continue à contrôler l’armée et une partie de la

Justice. Certes les communes luttent contre les féodaux et souvent détruisent leurs

châteaux, les obligeant à venir habiter en ville, mais les hommes qui dépendaient du

seigneur du château continuent d’être sous sa dépendance. La limite est donc floue

entre féodalité et commune, les petits féodaux s’intègrent dans la gestion de la

commune, se rapprochent de la grande bourgeoisie ; on arrivera ainsi à une évolution

vers les « seigneuries » dans presque toutes les communes à partir du XVe siècle : voir

déjà la domination des « Noirs » (le « popolo grasso ») dans la Florence de Dante

Alighieri (1265-1321), exilé et condamné à mort parce qu’il était « blanc » (petite

bourgeoisie).

C’est pourquoi Giambattista Vico parle dans sa Scienza Nuova (1724 et 1742) de «

nature éternelle des fiefs » (Chap. XXXI). De nouveaux châteaux se construisent à côté

des villas (le château reste le symbole de la puissance de la noblesse de sang), et il

faut attendre la Révolution Française et les suites de l’Unité Italienne (fin XIXe s.) pour

voir véritablement affaiblie la féodalité : bien au-delà de la Sicile et de l’Italie du Sud, les

grands fiefs continueront à exister. Bien sûr, les « purs » rapports personnels définis au début de ce texte ne se maintiendront plus, il ne restera que les « abus » du

système, comme dit Romano (pp. 116 sq). Un exemple est celui de la pratique de ce qu’on appelle souvent le jus primae noctis, selon lequel le seigneur aurait eu le droit

(jus) de passer la nuit de noces (la première nuit = primae noctis) avec la jeune mariée et de la

déflorer. Or ce « droit » n’a jamais existé, c’était simplement une pratique (une fruitio = une

jouissance) déviante de beaucoup de seigneurs, qui n’avaient le droit que de percevoir de

leurs vassaux une taxe de mariage. Ainsi David Winspeare (1775-1847) a pu établir une

liste de ces abus pour le Royaume de Naples (Storia degli abusi feudali, Naples,1883) ;

ainsi, on pratique la torture dans les interrogatoires de justice alors que les statuts officiels

ne l’autorisent pas, etc. Les droits réels du citoyen deviennent donc flous, parce que non

appliqués par les gouvernants qui ne font que ce qui leur plaît, ce qui fait peser une menace

permanente pour tout le peuple. Si à Florence, qui n’est déjà plus une république

communale, le duc Francesco de Médicis (1574-1587) a pu « reféodaliser » la ville et son

gouvernement, c’est probablement aussi parce que, dans la commune modèle qu’était

Florence, la féodalité n’avait jamais disparu entre le XIIe et le XVIe siècle, et cela

représente une forme d’esprit, un mode de vie, qui pèsent sur la vie quotidienne des plus

faibles, et qui persisteront jusqu’au XIXe siècle, et, qui sait ?, jusqu’à l’Italie devenue

bourgeoise et capitaliste…

Le « modèle » communal

L’Italie a été incontestablement le pays d’Europe, avec les Flandres, où il y eut le plus grand développement du régime « communal ». Encore faut-il s’entendre sur ce

qu’il représentait.

D’abord, comme on l’a dit, la féodalité italienne n’atteignit jamais son épanouissement total : elle se développa relativement tard, et on ne peut pas dire que la commune

se substitue à la féodalité, alors qu’en réalité, les deux régimes coexistent et coexisteront longtemps. Inversement, l’Italie a été dès l’an Mille une civilisation urbaine qui,

de plus, héritait de la civilisation romaine, elle-même très urbanisée face aux Germains qui représentaient une civilisation plus nomade et guerrière ; et c’est à partir des

villes que se développa le nouveau régime socio-économique des communes dans l’Italie du centre et du nord. Les villes du sud (Naples, Sorrente, Amalfi, Gaète, etc.)

avaient anticipé le développement du nord, et avaient acquis leur autonomie communale, mais les rois normands puis les Hohenstaufen suffoquent très vite ces

autonomies pour renforcer le pouvoir central de l’Empire tandis qu’au centre et au nord, les communes étaient déjà assez fortes pour s‘affirmer contre la volonté de

Frédéric Ier Hohenstaifen Barberousse (1122-1152-1190) et de Frédéric II (1194-1250), finalement vaincu, par sa mort et par la défaite et la mort de son fils Manfred

(1232-1266) en 1266. Les communes purent donc prendre de plus en plus d’extension sur le « contado », c’est-à-dire les circonscriptions agricoles qui les entourent (de

là le mot de « contadino » = le paysan, face au « cittadino », = le citadin et le citoyen).

Inversement, les communes, qui atteignent leur plus grande splendeur après la mort de Frédéric II, ne sont jamais l’équivalent d’« États » libres au sens moderne du

terme, car elles ne sortent jamais du respect de l’autorité impériale ou pontificale : c’est déjà de Frédéric Barberousse que les communes obtiennent des privilèges

économiques, fiscaux, juridictionnels, dans le cadre de la loi impériale, après la défaite de l’empereur en 1176 à Legnano et les paix de Venise en 1177 et de Constance

en 1183, mais cela ne supprime pas l’autorité impériale. Simplement celle-ci devient plus lointaine, elle est affaiblie, tandis que l’autorité pontificale doit aussi s’éloigner

en se transférant à Avignon, et cela permet aux communes de consolider leur liberté et leur puissance et de constituer des entités politiques et juridiques qui peuvent

avoir leur propre indépendance de politique intérieure et extérieure. De ce point de vue, l’Italie fut pendant trois siècles à l’avant-garde de toute l’Europe.

Mais, de même qu’il n’y a pas eu de régime féodal « pur », il n’y a pas eu de communes « à l’état pur ». D’abord parce qu’il y a une grande diversité de communes : à

part la plaine du Pô et l’Italie centrale, les régions périphériques comme le Frioul, le Trentin, le Piémont, le Val d’Aoste ou les régions du sud n’ont connu qu’un système

communal réduit. Ensuite parce que la nouvelle classe « bourgeoise » communale a toujours dû passer des compromis avec l’aristocratie des grands propriétaires

fonciers et avec l’aristocratie urbaine. Le seul élément dominant dans toute l’Italie est l’affirmation de l’indépendance de la ville, sous la gestion collective d’une classe

dominante oligarchique qui étend toujours plus son pouvoir sur les territoires environnants. L’existence d’une monnaie d’or communale en est le meilleur symptôme, le «

zecchino » de Venise, le « fiorino » de Florence, le « genoino » ou ducat de Gênes. C’est une société « marchande », d’un nouveau type, mais où le mot « marchand »

inclut avec les bourgeois les couches aristocratiques qui se sont insérées dans la production préindustrielle et dans la transformation et commercialisation des produits,

d’abord et surtout des produits agricoles.

Au départ, les hommes « libres » de la ville vont former peu à peu une classe de notables (i maggiorenti) qui gouvernent avec l’évêque et avec les détenteurs de

pouvoirs publics désignés par l’empereur ou le roi, et c’est l’évêque qui domine : il a été le protecteur de la ville dans les périodes de crise, il est souvent devenu le saint

patron pour avoir sauvé sa ville ; il a aidé au développement des nouvelles activités industrielles, commerciales, bancaires, il a construit et entretenu les murailles de la

ville, fait construire des cathédrales d’autant plus grandes que la ville voulait marquer sa grandeur, il a souvent exercé l’ensemble des pouvoirs publics, y-compris

militaires.

Mais quand le développement économique et démographique des villes devient assez importante, les notables vont lutter pour diminuer le rôle de l’évêque et pour gérer

eux-mêmes leurs affaires, formant un corps politique homogène qui élargit le groupe des dirigeants mais le limite toujours aux notables propriétaires enrichis, et ne

ressemble en rien à une « démocratie » au sens propre du mot : les révoltes des ouvriers des différentes corporations, comme celle des « ciompi » (les ouvriers cardeurs

les plus pauvres de l’industrie textile) à Florence en 1378, sous la direction de Michele di Lando (1343- ? ) (Cf. image ci contre à la Loggia

del mercato Nuovo de Florence) en seront la meilleure preuve. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de conflit entre les divers éléments de la

classe dirigeante, en particulier avec l’aristocratie féodale qui continuait toujours à assurer la défense militaire de la ville (les « milites »), et

contre l’empereur à qui on réclame toujours plus de libertés sans remettre en cause son autorité.

Dans un premier temps, à partir du XIe siècle, se crée une magistrature qui gouvernera la ville : les « consuls », élus par l’assemblée des

citoyens qui lui donnent tous les pouvoirs de justice, d’administration et de défense, au nombre de deux ou trois et jusqu’à 20, pour une durée

maximale d’un an. En même temps, la commune se donne des statuts, et toute une administration de spécialistes se développe, où

s’intègrent les aristocrates féodaux du « contado » que l’on oblige à venir habiter en ville, où la tour de leur palais devient le symbole de leur

puissance ; les luttes politiques se déroulent en général entre différentes factions nobiliaires qui se disputent le pouvoir (voir les histoires de

Romeo Montechi et Giulietta Capuleti à Vérone, lutte entre les Montaigus et les Capulets, à la tête des factions guelfe et gibeline). La

commune consulaire est attaquée d’une part depuis le haut par les clans nobiliaires, d’autre part depuis le bas par la bourgeoisie (notaires,

juges, marchands … ) et les petits aristocrates exclus du pouvoir, tous ceux qui se constituent en corporations (le « arti »), c’est-à dire le «

popolo », le peuple, qui ne fait partie ni des millites, les « soldats » ni des nobles, mais qui va bientôt s’organiser lui-même en « società delle

armi » dans les quartiers ou les paroisses, en accord avec les associations économiques des corporations : deux conceptions de la commune

s’opposent, et les conflits se font vite jour dès la victoire extérieure sur Frédéric Barberousse. À

Milan apparaît la « Credenza di Sant’Ambrogio » représentant le peuple avec celle qu’on appelle déjà la « Motta »

représentant l’aristocratie foncière, les grandes familles marchandes, contre les nobles et le clergé, et la violence et le

désordre augmentent de façon insupportable.

C’est alors qu’apparaît une nouvelle forme de pouvoir communal, celle du « podestat ». Dans un premier temps, il alterne

avec les consuls, puis vers le milieu du XIIIe siècle on passe à un podestat étranger, extérieur et supérieur aux factions, qui

correspond aussi aux attentes de la religiosité populaire et des Ordres mendiants dont les manifestations se multiplient (les «

flagellants » de 1260), mais aussi des marchands, des banquiers, des grands artisans qui ont besoin de paix pour travailler et

qui appuient le « popolo grasso » contre leurs adversaires, les « magnati », les grands aristocrates fonciers et les restes de la

féodalité, affaiblis par l’institution d’impôts directs selon le cadastre (la grandeur de la propriété foncière) et « l’allibramento »

(l’allivrement = fixation du revenu net imposable selon le cadastre et la classification des parcelles).

Le podestat est un professionnel, venu généralement de l’aristocratie, mieux formée à tous les niveaux, militaire, juridique,

économique : cela fait aussitôt apparaître un certain nombre de grandes familles qui donneront naissance à une bureaucratie

professionnelle qui se déplace avec toutes ses composantes, juges, administrateurs, hommes d’armes, etc., et la fonction

devient souvent héréditaire à partir du XIVe siècle.

Si bien que peu à peu, le « peuple mineur » s’organise parallèlement avec son capitaine du peuple, équivalent populaire du

podestat, mais qui, pour des raisons de compétence vient souvent aussi de l’aristocratie urbaine mieux formée ou de la vieille

féodalité ; cela sera la base de « seigneuries », exemptes d’impôts et bénéficiant de privilèges en échange de leur service

militaire. Ainsi se crée une fusion entre l’ancienne aristocratie et la nouvelle classe dirigeante communale du « popolo grasso ».

C’est alors que les villes accroissent leur pouvoir sur le « contado », la campagne environnante dont les châtelains sont de plus en plus contraints de venir habiter en

ville.

Les « communes » sont donc une organisation évolutive dans laquelle, même dans celles où les corporations marchandes sont les plus développées, ce sont les « Arts

majeurs » qui l’emportent, s’opposant et se substituant peu à peu à l’ancienne classe dominante féodale, dans un conflit qui est moins d’intérêts de classe que de vision

de la vie sociale :

* d’un côté, le modèle de vie nobiliaire chevaleresque, fondé sur les armes, la vengeance privée, le luxe, dans les châteaux ;

* de l’autre, un modèle de comportement « bourgeois » selon la « vita civile », « consciemment fondé sur une tradition de goût du travail (« laboriosità »),

d’accumulation et de réinvestissement des capitaux, d’ordre public confié à des lois ayant valeur territoriale avant tout. Les pivots centraux de ce nouveau modèle

de comportement sont constitués par la substitution de la justice publique à la représaille ou à la vengeance privée, par la lutte pour une plus grande équité fiscale,

par l’extension de l’autorité politique et juridictionnelle de la ville sur toute la campagne, avec l’affirmation de la pleine propriété allodiale (exempte de droits féodaux)

et avec le déclin du pouvoir territorial des seigneurs de la campagne et de l’aristocratie urbaine. Enfin, surtout à partir du XIVe siècle, ce nouveau modèle de

comportement joue sur la démilitarisation de la société communale : en effet, les marchands, banquiers, entrepreneurs préfèrent payer des troupes mercenaires

plutôt que de tolérer la présence agitée des soldats (« milites ») urbains » (Storia d’Italia, Bompiani, op. cit., p. 215) . D’où les « Ordonnances de Justice » de

Florence ou de Bologne.

Mais pratiquement partout, ce nouveau modèle se développe au profit d’une nouvelle oligarchie marchande qui va résister tant au tentatives de retour à un pouvoir

seigneurial comme celle du Duc d’Athènes à Florence en 1343 qu’aux tentatives d’insurrection populaire comme la révolte des « Ciompi » en 1378. Et c’est la ville qui

continue à être l’élément dominant de l’histoire italienne, au moins dans le centre-nord. Les habitants de la campagne restent l’immense majorité de la population

dominée par la ville : les paysans furent esclaves sous l’empire romain, mais, toujours moins nombreux, devinrent des serfs de la glèbe, attachée à la terre de leurs

seigneurs, et même devenus formellement « indépendants », ils sont soumis à la loi de leurs propriétaires ; et la ville dépend de la campagne d’abord pour son

alimentation, qui se commercialise peu à peu (voir l’importance des marchés et des foires), pour son industrie textile (la laine des moutons, le lin et le coton, la culture du

mûrier pour les vers à soie), pour de nombreux artisans (le cuir des animaux, le bois des forêts …). La paysannerie reste la classe dominée souvent sans beaucoup de

droits, livrée parfois à des révoltes sans succès possible.

Écoutons ce « contrasto » entre le paysan et le citadin : le contrasto est un des genres les plus traditionnels de représentation populaire, souvent improvisé par les

cantastorie sur un thème convenu, et qui avait un large auditoire, du fait de ses termes simples qui évoquaient des conflits de la vie quotidienne, richesse-pauvreté, bon-

méchant, justice-prévarication ; le contrasto était toujours écrit en hendécasyllabes et en strophes de 8 vers (« l’ottava rima »), et le dernier vers de la strophe devait

rimer avec le premier de la strophe suivante. Ici le contrasto se termine par le triomphe du paysan, évocation non du présent mais d’un avenir possible. Il est difficile de

dater cette chanson, traditionnelle en Toscane et dans d’autres régions, on la retrouve jusqu’à Cuba. Celle-ci a été recueillie par Leoncarlo Settimelli (1937-2001) en

1972.

Elle rappelle dans la présentation que le Christ était mort « fra la gentaccia », parmi les vilaines gens, c’est-à-dire les paysans ; on oppose donc Florence à « Signa »,

une localité de l’ouest de Florence, entre plaine et colline, au bord de l’Arno ; les « stropicci » (les frottements) évoquent avec ironie les efforts des classes moyennes les

plus aisées pour se rapprocher des classes les plus élevées par le soin de leurs corps, en se frottant avec du savon et du son, en se parfumant, mais ça ne te servira à

rien, tu vieillis et tu n’es plus capable de tenir ta canne ; le citadin préférerait jeter à la mer toute cette populace, mais alors, dit le paysan , notre travail (« le opre ») ne te

nourrirait plus ; je ne discute pas avec toi, dit le citadin, tu es un ignorant et tu as des parasites : tu oublies que Giotto était un petit berger qui se mit à peindre sans que

personne ne le lui ait enseigné (et c’est là une affirmation de ce qu’était la culture populaire florentine, qui connaissait et admirait ses grands artistes, Dante, Giotto, etc.).

Finalement le paysan rappelle que c’est dans ses champs que pousse tout ce que mange le citadin, tandis que sur les belles dalles des rues de Florence, rien ne

pousse, et tu n’auras qu’à mourir de faim en n’ayant plus que les dalles à manger : la ville est certes plus confortable, mais elle est stérile et suffocante, et ne peut pas se

passer des paysans, allusion « écologique », dirait-on aujourd’hui :

Contrasto tra cittadino e contadino

Débat entre citadin et paysan

(Tradizionale

Cittadini e contadini

Canto del Folklore toscano

Canzoniere Internazionale,1972)

Cristo volle morì fra la gentaccia

Le Christ a voulu mourir dans la racaille

la maggior parte gl’eran contadini

la plus grande partie, c’étaient des paysans

quando se n’avvide g1i cascò le braccia

quand il s’en aperçut, les bras lui en tombèrent

disse : son nella man degli assassini

il dit : je suis dans la main des assassins.

DECLAMATO :

DÉCLAMÉ :

« Gentilissimo pubblico / prestate

« Très noble public / Prêtez

Attenzione / Assisterete adesso allo

attention / Vous assisterez maintenant à

storico contrasto che oppone, in

l’historique débat qui oppose, dans

pubblica disfida, il cittadino di

un défi public, le citadin de

Firenze al campagnolo delle Signe …

Florence au paysan de Signa …

CITTADINO :

CITADIN ;

Come tu puzzi disse i’ fiorentino

Comme tu pues dit le florentin

tu se’ più lercio te d’una latrina

tu es plus crasseux qu’une latrine

fai ritornare a gola i’ pane e i’ vino

tu fais remonter dans la gorge le pain et le vin

la zuppa la braciola e la tacchina.

La soupe, la côtelette et la dinde.

CQNTADINO :

PAYSAN :

Te con tutti gli stropicci che ti fai

Toi, avec tous les frottements que tu te fais

con quell’acqua di crusca e saponetta

avec cette eau de son et de savonnette

con tutti quegli odori che ti dai

avec toutes ces odeurs que tu te donnes

dai fondamenti per infino in vetta,

De ton derrière jusqu’à ta tête,

presto la vita tua terminerai

tu finiras vite ta vie

‘un sei più bono a regger la gianetta

tu n’es plus capable de tenir ta canne

ti resta solo il fiato per parlare

il ne te reste que le souffle pour parler

dimmi cosa ti conta i’ tu lavare.

Dis-moi à quoi ça te sert de tant te laver ?

CITTADINO :

CITADIN :

Se fussi la giustizia vorrei fare

Si j’étais la justice, je voudrais faire

de’ contadini tutti una brancata

des paysans une seule poignée

e po’ a Livorno gli vorrei portare

et je voudrais les emmener à Livourne,

a i’ porto dove giunge ogni fregata.

Au port où arrivent toutes les frégates.

Poi gli vorrei buttar dentro ni mare

Puis je voudrais tous les jeter à la mer

pe’ levar questa setta tribolata

pour éliminer cette secte tourmentée

e buttar giù finché il mar non è pieno

les jeter jusqu’à ce que la mer soit pleine

senza rimorso nè coscienza in seno.

Sans remords ni crise de conscience.

CONTADINO :

PAYSAN :

Per pietà fiorentino parla meno

Par pitié, Florentin parle moins

lo vedo ben che t’hai perso i’ cervello

je vois bien que t’as perdu la tête

i contadin lavora i’ terreno

les paysans travaillent la terre

costudisce la pecora e l’agnello.

Ils gardent la brebis et l’agneau

Poi raccoglie frumento paglia e fieno

puis ils récoltent le blé et le foin

costudisce la pecora e i’ vitello

ils gardent la brebis et le veau

l’opre di contadin son gran talento

les fatigues du paysan sont un grand talent

bastano a prepararti i’ nutrimento.

Elles suffisent à préparer ta nourriture.

CITTADINO :

CITADIN :

Contadini io non mi ci cimento

Paysans, je ne m’abaisse pas à vous parler

i’ contadino quando parla e becca

le paysan, quand il parle il ennuie

guardalo con la mano sotto i’ mento

regarde-le la main sous le menton

in quella po’ di barba ci ha una zecca …

dans sa petite barbe, il a des parasites …

Dà più fastidio che l’inverno l’vento

il dérange plus que le vent en hiver

guardalo con la lingua i’ piatto lecca

regarde-le qui lèche l’assiette avec sa langue,

a quella mensa ove mangiate voi

dans cette cantine où vous mangez

ci mangiano maiali vacche e buoi.

Les bœufs et les vaches y mangent.

CONTADINO :

PAYSAN :

E contadini biasimar tu vuoi

Tu veux critiquer les paysans

sai dalla spina viene un be’ rosaio

tu sais que dans les épines pousse un beau rosier

se leggi i’ libro degli antichi eroi

si tu lis le livre des anciens héros

troverai Giotto gl’era un pecoraio

tu trouveras que Giotto était un berger

che pascolava gli animaletti suoi

qui faisait paître ses petits animaux

senza dinanzi di tizzone o caio

sans avoir eu personne pour lui apprendre

prese una lastra (14) bella e poi in quella

il prit une belle dalle et sur celle-ci

pitturava l’effige di una agnella.

ll peignait l’image d’une agnelle.

CITTADINO :

CITADIN :

Guarda qui grullo cosa mi favella

Regarde là, nigaud, ce que tu me racontes

a ragionar di Giotto un ti conviene

il ne faut pas que tu parles de Giotto

quello che fece lui un si cancella

ce qu’il a fait ne s’efface pas

quello che fece lui sta tutto bene

tout ce qu’il a fait va bien

lascialo stare parlarne un ti conviene

laisse-le tranquille, il ne faut pas que tu en parles

e unn’era un mammalucco come tene

ce n’était pas un idiot comme toi,

te cosa ne ragioni o montanaro

qu’est-ce tu peux en dire, oh montagnard

tu ‘n sai nemmen dar bere a i’ tu’ somaro.

Tu ne sais même pas faire boire ton âne.

CONTADINO :

PAYSAN :

Certo io non so e non imparo

certes moi, je ne sais pas et je n’apprends pas

perchè un somaro unnê mi compagnia

parce que l’âne n’est pas ma compagnie

l’ho trovato oggidì pe’ caso raro

je l’ai trouvé aujourd’hui par une cas rare

a desinare in questa trattoria.

En train de déjeuner dans cette auberge.

Oste la venga qua prenda i’ denaro

Hôtelier, viens ici, prends l’argent

gli lascio i’ posto libero e vo via

je lui laisse la place libre et je m’en vais

che molte miglia ci ho da far di strada

j’ai plusieurs milles de route à faire

do bere a i’ ciuco una mezzetta di biada.

Je donne à l’âne sa part d’avoine.

CITTADINO :

CITADIN :

Villan fottuto contadino bada

Foutu vilain paysan, fais attention

se avrò d’accordo gli altri fiorentini

si j’ai l’accord des autres Florentins

vi metterò alla porta con la spada

je vous mettrai à la porte avec mon épée

l’ingresso proibirò pe’ contadini.

J’interdirai l’entrée des paysans

E a rifinar vada come la vada

et que ça finisse comme ça voudra

sian di piano di poggio o d’Appennini

qu’ils soient de la plaine, de la colline ou des Apennins

sian di colline di coste o di valle

qu’ils soient des collines, des côtes ou de la vallée

e si rinserran tutti nelle stalle.

qu’ils s‘enferment tous dans leurs étables.

CONTADINO :

PAYSAN :

Quando avremo pieni baliri sacchi e balle

Quand nous aurons des barils pleins, des sacs et des bottes de foin

che ogni raccolto a noi tanto ci preme

dont chaque récolte nous importe tant

e quelle pesche colorite e gialle

et ces pêches colorées et jaunes

‘gni genere di frutta ed ogni seme.

Toutes sortes de fruits et de graines

Que’ prosciutti que’ salami e quelle spalle

ces jambons, ces saucissons et ces épaules

fra noi villani mangeremo insieme

nous mangerons entre nous les vilains

tacche piccioni galletti e pollastre

des dindes, des pigeons, des poulets et des poulardes

e tu grullarello a Firenze mangerai le lastre.

Et toi petit nigaud tu mangeras tes dalles.

Angelo Branduardi (1950- ) a écrit en 2000 une série de 11 chansons tirées des Sources franciscaines, quelques-unes sont des résumés des Fioretti, entre autres

l’histoire du loup de Gubbio. On peut la lire de plusieurs façons, mais l’une des interprétations intéressantes dit qu’elle évoque la période communale, et la lutte entre les

seigneurs des campagnes héritiers des pouvoirs féodaux et qui effraient encore aussi bien les paysans que les habitants des communes et la nouvelle vie communale

qui pourrait intégrer et entretenir les seigneurs, en échange de la remise de leurs terres à la commune. Le loup est donc le méchant seigneur, invité par François –

représentant la vie communale – à rejoindre la ville et à respecter la discipline « civile », auquel cas il sera protégé, n’aura plus faim et n’aura plus besoin d’exploiter les

paysans et les citadins. Cela représente l’évolution des rapports sociaux de cette époque où les communes durent limer peu à peu les pouvoirs des féodaux en les

intégrant dans les pouvoirs communaux. Certes François d’Assise ne se limite pas à ce type d’intervention mais c’est un aspect probable de son action charitable, que

l’on retrouve dans cette xylographie reproduite dans la première édition illustrée des Fioretti au XVIIe siècle, avec le loup entouré de membres déchiquetés, qui tend la

patte à François, et au fond les murs de la ville communale, ayant à droite une partie noire ornée de hautes tours, celles de palais urbains où se sont installés les

féodaux, la tout étant le symbole de leur puissance, et à gauche la ville blanche à l’intérieur de se murailles :

Il Lupo di Gubbio

(Angelo Branduardi

L’infinitamente piccolo

EMI, 2000)

Francesco a quel tempo in Gubbio viveva

François en ce temps-là vivait à Gubbio

e sulle vie del contado

et sur les route de la campagne

apparve un lupo feroce

apparut un loup féroce

che uomini e bestie straziava

qui déchirait hommes et bêtes

e di affrontarlo nessuno più ardiva.

Et personne n’osait plus l’affronter.

Di quella gente Francesco ebbe pena,

De ces gens François eut de la peine,

della umana paura,

de leur peur humaine,

prese il cammino cercando

il prit le chemin en cherchant

il luogo dove il lupo viveva

le lieu où vivait le loup

ed arma con sé lui non portava.

Et avec lui aucune arme ne portait.

Quando alla fine il lupo trovò

Quand à la fin il trouva le loup

quello incontro si fece, minaccioso,

celui-ci s’avança, menaçant,

Francesco lo fermò e levando la mano :

François l’arrêta et levant la main :

« Tu frate Lupo, sei ladro e assassino,

« Toi, Frère Loup, tu es voleur et assassin,

su questa terra portasti paura.

Tu as apporté la peur sur cette terre.

Fra te e questa gente io metterò pace,

Entre toi et ces gens je ferai la paix,

il male sarà perdonato

le mal sera pardonné

da loro per sempre avrai cibo

d’eux tu auras toujours de la nourriture

e mai più nella vita avrai fame

et plus jamais dans ta vie tu n’auras faim

che più del lupo fa l’Inferno paura ! »

car plus que le loup l’Enfer fait peur ! »

Raccontano che così Francesco parlò

On raconte que François parla ainsi

e su quella terra mise pace

et qu’il mit la paix sur cette terre

e negli anni a venire del lupo

et dans les année à venir du loup

più nessuno patì.

Plus personne ne souffrit.

« Tu Frate Lupo, sei ladro e assassino

« Toi, Frère Loup, tu es voleur et assassin

ma più del lupo fa paura l’Inferno ! »

mais plus que le loup l’Enfer fait peur ! ».

Les nouveaux maîtres, les « marchands-banquiers »

Ce qui est vrai c’est que les communes représentent l’essor de nouveaux maîtres, les marchands et banquiers qui se développent entre le XIIe et le XIVe siècles. Ce

n’est pas pour autant la mise en place d’une république démocratique, et si les paysans obtiennent plus d’indépendance par rapport aux seigneurs féodaux, ce n’est pas

par « humanisme », mais d’abord pour affaiblir les seigneurs féodaux en leur ôtant leur main d’œuvre, sans laquelle leurs terres ne rapportent plus rien. Ce n’est pas

pour autant que les « seigneurs » disparaissent ; les plus entreprenants s’intègrent dans la « commune », s’assimilent à l’aristocratie urbaine et aux « magnats » (i

magnati) de la ville pour former avec eux une nouvelle classe dirigeante qui s’orientera bientôt vers une nouvelle aristocratie terrienne et vers des « seigneuries ».

« Pays des villes », l’Italie devient aussi le « pays des marchands » ; on disait : « Génois donc marchand », ce serait valable pour toutes les villes importantes où avaient

pris de la force les « Lombards », comme on appelait les marchands-banquiers italiens dans toute l’Europe. Leur force est bien sûr économique, mais aussi politique,

sociale, et culturelle, car ils relèvent d’autres valeurs, d’autres modèles sociaux, et l’argent, la finance, est pour eux l’objectif suprême, le véritable nerf de la guerre ; ce

sont les banquiers guelfes florentins qui financeront l’entreprise de Charles d’Anjou (1226-1285) contre Manfred,

l’héritier de Frédéric II en 1266-1267, première opération de conquête du sud de l’Italie financée par des banquiers

; derrière la lutte entre les Anjou et la famille d‘Aragon (1282-1302), il y a le conflit économique entre Florence et

Gênes ; et la quatrième croisade de 1004, et le pillage de la ville chrétienne de Constantinople par les navires

vénitiens est significative de la supériorité des marchands sur les religieux. À l’occasion des Croisades, les

marchands s’ouvrent de nouvelles routes commerciales vers l’Orient

Et ce qui est dominant par rapport à la production, c’est le commerce : les marchands-banquiers fabriquent ce qui

va se vendre sur les marchés européens et orientaux, passant s’il le faut, de la laine à la soie, d’un produit à un

autre, on est banquier et marchand avant d’être producteur.

Ce sont ainsi les marchands italiens qui dominent l’Europe et l’Orient du XIe au XIVe siècle ; ils deviennent les

créditeurs des grands feudataires civils ou ecclésiastiques (les ducs de Bourgogne, les comtes de Flandre), des

nouvelles monarchies (France et Angleterre) et de la Curie pontificale. C’est aussi ce qui provoquera leurs faillites

par manque de paiement lors des crises économiques, politiques ou militaires : les Bonsignori à Sienne en 1298,

les Riccardi à Lucques en 1300, les Frescobaldi en 1311 à Florence, et toujours à Florence entre 1341 et 1347 les

Buonaccorsi, les Bardi, les Peruzzi, les Acciaiuoli par la perte des prêts aux rois de France et d’Angleterre

(Guerre de cent ans entre la France et l’Angleterre de 1337 à 1453).

C’est aussi l’époque où les marchands italiens mettent au point de nouvelles techniques commerciales et bancaires

dans la pratique du crédit qui devient peu à peu leur activité principale, à côté du transport des marchandises le

long des côtes de la Méditerranée. Les compagnies développent la « commenda » à Gênes, la « colleganza » à

Venise etc. La « commenda » était à Gênes un grand édifice, point de référence durant tout le Moyen-Âge de tous

ceux, marchands, chevaliers, soldats, pèlerins, etc. qui allaient de l’Europe du Nord au Moyen-Orient, à l’Afrique du

Nord, à la Terre Sainte, elle servait à la fois de station maritime et d’hôpital ; à Venise la « colleganza » était une

forme d’accord particulière, où un financier confiait son capital à un marchand qui le lui restituait à son retour, tandis

qu’ils partageaient les profits, ou bien les deux tiers du capital, le marchand fournissait un tiers plus son travail et au

retour ils partageaient les bénéfices. Même des doges comme Sebastiano Ziani (1102-1178), Orio Mastropiero

(1178-1192) et d’autres, faisaient déjà d’énormes bénéfices grâce à ces pratiques, dans le commerce du poivre, des

tissus précieux, des soies, des cotons, des pierres précieuses, des produits tinctoriaux, de l’or, de l’argent, du riz,

des fèves, des dattes, des plumes d’autruche, des dents d’éléphant, sans oublier les esclaves noirs, etc. ou plus

tard l’alun, le corail, le mercure, ou encore les draps des Pays-Bas, la laine, le plomb, l’étain d’Angleterre. C’est

ainsi que Venise et Gênes dominèrent pendant plusieurs siècles le commerce européen grâce à leurs flottes, les

plus puissantes de la Méditerranée : les galères vénitiennes pouvaient porter jusqu’à 200 et 250 tonnes ; même après la fin de la chrétienté au Moyen-Orient (perte de

Saint-Jean-d’Acre en 1291), les marchands italiens continuent à acheter les produits orientaux, car pour les marchands orientaux, la mer reste peu accessible ; ils

fréquentent donc toutes les grandes villes côtières de Gibraltar à l’Égypte et à la Syrie ; ils poussent même à l’intérieur des terres : en 1447, le marchand génois Antonio

Malfante ( ? -1450) va jusqu’à Touat en direction de l’or du Soudan. Mais ils pratiquent aussi la direction du Nord par l’Atlantique pour le commerce avec les Flandres :

on connaît le portrait du marchand de Lucques, Giovanni Arnolfini (1400-1472), peint à Bruges avec sa femme par Jan van Eyck vers 1434 (Cf. image ci-dessus).

C’est à travers ces échanges entre nord et sud que se prépare la Renaissance culturelle à partir du XVe siècle.

Mais les marchands italiens dominent aussi les voies terrestres, vers l’Allemagne par le Brenner, Cologne, Nuremberg, Bâle, Augsbourg, tandis que les Allemands

s’installent à Venise (l’énorme magasin du XIIIe siècle qu’est le Fondaco dei Tedeschi). Le commerce italien est parfois comparé à une sorte de pieuvre dont les bras

enserrent toute l’Europe.

Et le développement de cette nouvelle économie pousse aussi à la création de grands États ; comme écrit Fernand Braudel (1902-1985), « C’est une poussée générale

qui, en privilégiant l’économie monétaire, précipite les rapports, multiplie les échanges, rend fragiles les formations politiques trop restreintes et fabrique, pour des succès

comme marqués à l’avance, d’universelles aragnes », c’est-à-dire les nouvelles grandes monarchies de France (Louis XI, 1461-1483), l’Espagne (les Rois catholiques,

Isabelle, 1474-1504 et Ferdinand, 1479-1516), d’Angleterre (Henri VIII, 1486-1509) 12. Les villes-États italiennes vont croître de la même façon, en Italie ou en

Allemagne, mais elles rendront impossible la formation de grands États unifiés, sauf là où elles ne sont pas assez développées, comme au Piémont-Savoie, dans l’État

pontifical et dans le Royaume de Naples conquis par la famille d’Aragon en 1442 ; au Nord au contraire, les villes développées s’étendent peu à peu, Venise conquiert

Padoue, Vicence, Vérone,, Brescia, Bergame, Udine, Gênes conquiert Savone, Milan tout le Milanais, Florence s’empare de Pise en 1406, son premier accès à la mer.

Tout en restant des citées, ces villes deviennent en fait des petits États, toujours aussi dynamiques et dominants, par leurs navires de plus en plus énormes : les galères

génoises du XIVe siècle atteignent de 1200 à 1500 tonnes, et on ne fera guère mieux pendant encore 4 siècles. Mais ils ne seront ni assez grands ni assez peuplés pour

aller vers une véritable révolution industrielle et une véritable « démocratie », et ils redeviendront bientôt des États aristocratiques et princiers, dont la classe dominante

vit à nouveau de la terre.

La réalité essentielle pour comprendre l’évolution de l’Italie est l’apparition de cette nouvelle classe dirigeante formée par les grands industriels-banquiers-commerçants

qui, une fois au pouvoir en ayant éventuellement lutté contre l’aristocratie féodale, tend de plus en plus à s’assimiler aux magnats, patriciens issus de cette ancienne

aristocratie : dans le domaine économique, ils investissent dans les terres et l’agriculture, et dans le domaine culturel, ils se convertissent à un mode de vie «

chevaleresque », se font construire de splendides palais ornés pas les meilleurs artistes, recherchent des mariages qui les ennoblissent et augmentent leur puissance,

tout en n’abandonnant pas l’activité mercantile, le commerce et la finance. Le riche marchand de Prato, Francesco di Marco Datini (1335-1410) (Voir à gauche sa

statue à Prato), continue à ouvrir ses lettres par ces mots : « Au nom de Dieu et du profit … » (In nome di Dio e del guadagno…). L’Église continue certes à condamner

le profit comme « usure », mais les grands banquiers sont aussi les percepteurs des impôts recueillis par la Curie Pontificale, soit

ils prêtent aux évêques (autres grands seigneurs de la classe dominante) soit ils font fructifier l’obole de Saint-Pierre avant de le

livrer à Rome.

Cette nouvelle culture « humaniste » (le terme ne sera inventé que beaucoup plus tard) est exigée par cette classe de

marchands, dont les fils doivent apprendre à lire, écrire, compter, ils doivent connaître l’arithmétique et son application aux

opérations commerciales ; le Liber abaci (1202) de Leonardo Fibonacci (1175-1250 - Cf à droite sa statue à Pise) est une des

bases des nouvelles écoles, il introduit le nouveau mode de calcul indo-arabe dans notre civilisation alors que l’on utilise encore

la notation romaine, beaucoup plus lente et difficile, et il aborde tous les problèmes concrets

de comptabilité commerciale ; cela permet de réaliser de nouveaux livres de comptes et

d’inventer de nouvelles techniques financières, le chèque, la lettre de change, l’assurance, la

comptabilité en partie double, le calcul des changes sur les places méditerranéennes, les

prêts (dont certains, excessifs, coûteront la faillite de quelques grandes banques). Et tout

cela suppose une gestion du temps pris par chaque opération, « Ne perds jamais une heure

de temps » dit Leon-Battista Alberti (1404-1472). Les manuels de commerce italiens sont

utilisés dans toute l’Europe, comme La pratica della mercatura (1335-1343) du banquier

florentin Francesco di Balducci Pegolotti (1290-1347). Ces marchands sont en même

temps friands de lettres et d’art, ils encouragent le développement de la « novellistica » à la

manière du Décaméron (1349-1353) de Giovanni Boccaccio (1313-1375) ou des Contes de

Canterbury (vers 1387) de Geoffrey Chaucer (1340-1400), puis l’écriture de poèmes

chevaleresques, ils pratiquent une abondante correspondance commerciale et littéraire.

Contre eux se dresseront les mouvements populaires de pauvres, au nom de l’Évangile, qui

combattent l’avidité des marchands, leur goût de l’argent et du luxe ; ils sont considérés

souvent comme hérétiques par une Église dont les responsables sont eux-mêmes de riches et puissants seigneurs, qui condamne

l’usure, mais en arrivera à vendre les « indulgences » : on connaît l’histoire de Pierre Valdo (1140-1218) de Lyon et des dits «

Vaudois », ou celle de François d’Assise (1181-1226), fils de l’un de ces grands marchands. La religiosité se transforme donc et les

marchands compensent leur usure par la construction d’églises, d’hôpitaux, par des donations aux Ordres religieux lorsqu’ils sont à

l’article de la mort. La mentalité des marchands évolue vers une conscience que l’économie et la politique sont liés, mais que

l’économie n’a rien à voir avec l’éthique, ni la politique avec la morale. Un peu plus tard, Niccolò Machiavelli (1469-1527) théorisera

cela.

On connaît peu de choses de la musique populaire d’alors : que chantaient les ouvriers du textile, les artisans, les membres des arts mineurs, les femmes qui élevaient

leurs enfants ou qui effectuaient chez elles un travail artisanal ? Par contre cette poussée du monde nouveau des marchands, industriels, banquiers génère aussi une

musique nouvelle, qui vient à la fois de France, à travers Marchetto de Padoue (1275-après 1318) qui semble avoir importé les théories et la polyphonie de l’École de

Notre Dame de Paris (vers 1160-1250), mais qui est sûrement aussi influencée par la chanson populaire et sa polyphonie, antérieure à la celle du chant grégorien. Sont

alors apparus des musiciens professionnels, généralement des religieux mais dont les œuvres étaient profanes, comme Francesco Landini (1325-1397), Giovanni da

Firenze (XIVe siècle), Donato da Firenze (seconde moitié du XIVe siècle), Lorenzo Masi ( ? -1372), etc. qui imposent « l’ars nova » en opposition à la seule polyphonie

religieuse et préparent le temps du madrigal, des « cacce », des « chansons », des ballades.

Et celles-ci reprennent souvent des thèmes de la vie populaire, peut-être déjà exprimés dans des poésies comme celles du mal identifié Puccio di Aldrovandesco

Bellondi (fin XIIIe siècle), par exemple celle-ci, sur un texte anonyme, qui évoque l’activité de lessive, si importante dans la vie des femmes :

Non posso far bucato che non piova.

(Ballata anonima del secolo XIV

Landini e la musica fiorentina del secolo XIV

Ensemble Micrologus, 1994)

Non posso far bucato che non piova.

Si je lave mon linge il se met à pleuvoir.

S'è '1 tempo bello, subito si turba,

Si le temps est au beau, aussitôt il se couvre,

Balena, tuona, e l'aria si raturba

il tonne, il fait du vent, l'air de nouveau se trouble,

Perch'io non possa vincer la mia prova.

afin de me gâter ce que j'ai entrepris.

Cosl sança ragion m' è fatto torto

C'est ainsi sans raison que l'on me fait du tort,

Ch'io servo ogni uomo

je sers tout un chacun,

e ciascun mi vuol morto ;

et chacun veut ma mort ;

Di che la vita mi' viver non giova.

Ce pourquoi vivre cette vie n’est pas agréable.

On peut citer à ce propos ce chant populaire, Il canto delle lavandaie del Vomero, qui date environ de l’époque de Frédéric II, du XIIIe siècle, c’est-à-dire d’un temps où

la colline qui surplombe Naples, le Vomero, était encore couverte de forêts de châtaigniers, avec quelques maisons rustiques occupées par des lavandières qui

descendaient ensuite dans la ville pour rapporter aux palais aristocratiques le linge qu’elles avaient lavé, remontant avec le linge à laver dans les nombreuses sources du

lieu. Ce chant, considéré comme le plus ancien chant napolitain connu, devint ensuite un chant de protestation contre la domination aragonaise et de revendication de la

terre : la « moccatora » est soit un mouchoir soit un morceau de terre :

RETOUR A LA TABLE DES MATIERES SUITE 2.4 DU FICHIER

Les dynasties des Othons (Ottoni) de Saxe, des Saliens, des

Hohensataufen :

* Enrico I (919-936), dit « l’uccellatore » (l‘oiseleur) pour sa passion

de la chasse au faucon, grand vainqueur des envahisseurs hongrois ;

* Ottone I (962-973), dit « le Grand », son fils, couronné empereur

en 962 et roi d’Italie ;

* Ottone II (973-983), son fils, vaincu dans sa lutte contre les

musulmans en Sicile ;

* Ottone III (983-1004), son fils fasciné par la Rome impériale mais

décédé trop jeune ;

* Enrico II (Henri II) (1002-1024), dit « le Saint », cousin d’Othon III.

Meurt sans héritier.

C’est la dynastie Salienne de Franconie, avec Corrado II Salico (le

Salique) qui succéda aux Othons :

* Conrad II (1027-1039) le Salique, petit-fils d’Othon III. Roi d’Italie en

1026, empereur en 1027.

* Henri III (1046-1056) dit Le Noir

* Henri IV (1084-1108), fis du précédent. Querelle des investitures

avecle pape Grégoire VII, à qui il se soumet à Canossa en 1077.

* Henri V (1105-1125), fils du précédent qu’il détrône.

Après un intermède féodal, ce sont les Hohenstaufen de Souabe qui

reprennent l’empire :

*Conrad III (1138-1152)

* Frédéric I Barberousse (1152-1190)

*Henri VI (1190-1197), son fils, époux de Constance d’Altavilla, père

de :

* Frédéric II (1220-1250).

* Conrad IV (1250-1254).